【書評】『仕事に効く教養としての「世界史」II』(出口治明)

お薦めの本の紹介です。

出口治明さんの『仕事に効く教養としての「世界史」II 戦争と宗教と、そして21世紀はどこへ向かうのか?』です。

出口治明(でぐち・はるあき)さんは、会社経営者です。

自ら立ち上げたライフネット生命の会長兼CEOを務められるかたわら、世界各地を巡られています。

訪れられた世界の都市は1000以上、読まれた歴史書は500以上にのぼるとのこと。

人間にとって教材は過去にしかない

「前著『仕事に効く教養としての「世界史」』の続編を書こう」

出口さんが、そう考えた大きな理由のひとつが、アメリカと中国の覇権争い、EUの行く末、混迷を深める中東情勢など21世紀の世界がたいへん読みにくくなってきた

ことです。

最近、僕は講演会などの折に、よく次のような質問をします。

「2008年に起きたリーマン危機や、2011年の東日本大震災のような危機は、また起こると思いますか?」

すると、ほとんどの人が起こると思うほうに手を挙げます。

実は、もうひとつの質問も用意しているのです。

「ここに2つの企業があります。ひとつの企業は、リーマン危機や東日本大震災の経験は、将来何かの役に立つかもしれないからと、徹底的にその経緯を勉強しておこうと考えた。もうひとつの企業は、情報化技術は日進月歩だし、パソコンはスマートフォンに替わって、ウェラブルになるとか、次々と変化していくのだから、昔のことを勉強しても参考にはならない。かえって固定観念が入ってしまって対応を難しくすると思う。だから学習しないことに決めた。

この2つの企業が新たな危機的パニックに直面したとします。どちらの企業がうまく対応できると、あなたは考えますか?」

この質問に対しても、だいたい8割の人が勉強した企業のほうに手を挙げます。もちろん講演会場ですから、よく考えたり検討したりする時間のない状況での判断です。手を挙げたみなさんも、確たる自信があったわけではないでしょう。しかし逆に、ほとんどの人は次のことを直感的にわかっているのだと思います。

「将来、何が起こるかは誰にもわからないけれど、悲しいかな、教材は過去にしかない」

これから展開されていく21世紀の世界で、何が起こるのかは、同様に、誰にもわからない。けれども人間がつくりあげてきた過去の歴史の中に、何かヒントはないだろうか。それを上手に探し出せばひょっとしたら、いろいろなことがわかるかもしれない。この問題意識が、『仕事に効く 教養としての「世界史」Ⅱ』の、大きな執筆動機となりました。『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 はじめに より 出口治明:著 祥伝社:刊

本書は、アフリカやアメリカ大陸、エジプトやインド、ドイツやイスラム諸国など前著で扱わなかった国や地域

を中心に、世界史をわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

オスマン朝は、広大な領土を失って再生に成功した

オスマン朝トルコは、13世紀末に誕生し、東ローマ帝国を滅ぼすなど、栄華を誇った大帝国でした。

しかし、徐々に勢力を弱め「瀕死の病人」と呼ばれるようになり、ロシアなど、ヨーロッパ列強に領土を蚕食(さんしょく)されます。

そして、第一次世界大戦後はイラクとパレスチナは大英帝国に、シリアはフランスに割譲され、バルカン半島では小国がいくつも独立して、トルコ本国のみ

が残りました。

ヨーロッパにとってイスラム世界とは、アラビアン・ナイトのエキゾチックなイメージに加え、豊かな文明に圧倒され、十字軍を始めとしていくつかの戦乱で押しまくられた苦い記憶があります。第一次世界大戦で、ドイツ側に立ったオスマン朝に、大英帝国やフランスは侵攻しますが、ケマル率いるオスマン軍に押し戻されます。青年トルコ人革命を経たオスマン軍は格段に強化されていたのです。

慌てた大英帝国はイスラムの聖地マッカの太守でムハンマドの血を引くフサインに、オスマン朝打倒に協力してくれたら、勝利の暁(あかつき)にはシリアとパレスチナを譲渡すると言って、味方につけました。「フサイン=マクマホン協定」(1915)です。なお、マクマホンは当時エジプトの高等弁務官でした。

1916年、大英帝国とフランスとロシアは、第一次世界大戦勝利後のオスマン朝分割について密議をこらし、大英帝国がイラク・ヨルダン・パレスチナを、フランスがシリアを、それぞれ委任統治することを決めました(ロシアは黒海からボスポラス海峡を支配)。この密議を、リードした英仏二人の外交官の名をとって「サイクス・ピコ協定」と呼んでいます。なお、委任統治とは国際連盟の名前を借りて、実際は自国領土として支配することです。

1917年、大英帝国のバルフォア外相は、ユダヤ人のシオニズム運動のリーダー、ロスチャイルド卿にオスマン朝打倒のための財政援助を求め、パレスチナにユダヤ国家の建設を約束しました。「バルフォア宣言」です。

シオニズムとはユダヤ人の「イスラエルの地に帰ろう」という運動です。

これら一連の大英帝国の“三枚舌”外交(あるいは外交技術の極致)で、最大のとばっちりを受けたのは、アラブ人でした。シリアに建国されていたフサインのアラブ王国はイラクに移され、シリアはフランスが領有しました。だいたいがサイクス・ピコ協定通りになったのです。トルコは広大な領地を失ったものの、ケマルのリーダーシップで新生トルコ共和国の樹立にこぎつけました(割りを食ったのは、オスマン朝支配下であったクルド人とアルメニア人でした。この両民族には第一次世界大戦後のパリ講和会議でて採択された民族自決の原則が適用されなかったのです)。パレスチナには、第二次世界大戦後にイスラエルが建国されました(1948)が、アラブ諸国はこの一方的な建国を不服とし、パレスチナ国家を求めて対イスラエル戦争を起こしました(第一次中東戦争)。しかしアメリカのバックアップにより強力な火器を持つイスラエルが圧勝します。この結果、パレスチナ地区に100万人を超えるアラブ難民が生まれましたが、この問題はいまだに最終的な決着がついていません。『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 第2章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

現在の、中東をめぐる数々の社会問題。

その根っこのほとんどは、この英国の“三枚舌外交”に始まります。

イスラエルとアラブ諸国の対立。

シリアの内戦とイスラム国(IS)の問題。

パレスチナの難民問題。

過去の歴史を知ることで、今、世界で起こっている出来事をより深く理解できます。

「ルネサンス」は、いかにして始まった?

「ルネサンス」(Renaissance)は、「再生」「復活」を意味するフランス語です。

古代ギリシア、ローマの文化を復興しようとする文化運動のことです。

14世紀にイタリアで始まり、やがて西欧各国に広まっていきました。

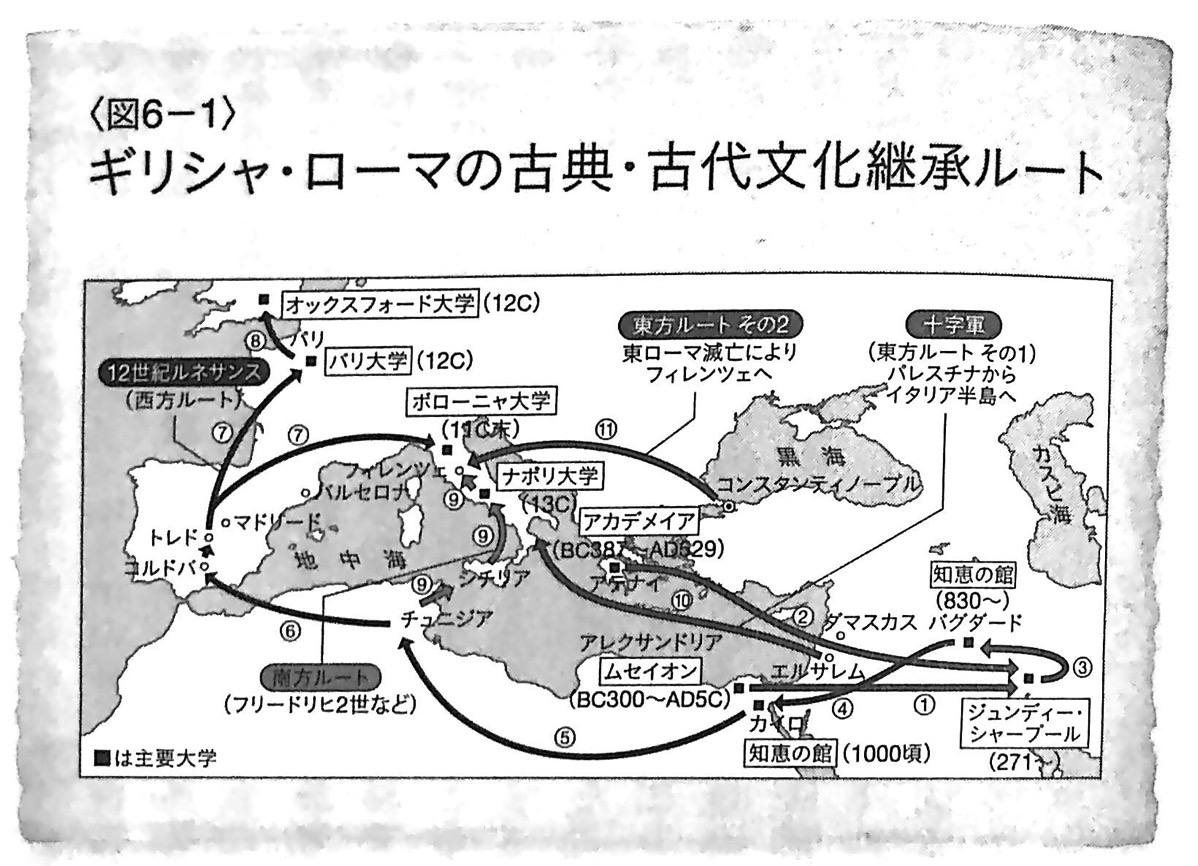

実は、ルネサンスの成立に、イスラム世界が大きく関わっています。

1085年のことです。後ウマイヤ朝が滅んだ隙をついて、キリスト教国カスティージャのアルフォンソ六世が、古都トレドを占拠しました。アルフォンソ六世はトレドでアラビア語に翻訳されたギリシャ・ローマの古典を発見しました。このときアカデメイア閉鎖以来約500年振りに、ギリシャ・ローマの古典はヨーロッパに里帰りしたのです。そして12世紀ルネサンスが始まりました。

では、アラビア語からラテン語に翻訳されたプラトンやアリストテレス、プトレマイオスやユークリッドが、ヨーロッパにどのような刺激を与えたかを、次に見ていきたいと思います。

なお12世紀ルネサンスという歴史用語は、20世紀のアメリカの歴史学者、チャールズ・ホーマー・ハスキンズが命名した言葉です。

トレドは、マドリード郊外にある古くから栄えた都市で、BC2世紀にローマ領となり、その後西ゴート王国の首都になりました。一方のマドリードは、後ウマイヤ朝の要塞としてつくられた小さな集落でした。後にカスティージャ王国が奪取し、1561年からその首都になりました。

さて、トレドの翻訳学派と呼ばれた人々の努力によって、これまでは名前だけしか知られていなかったギリシャ・ローマの有名な書物が世の中に出て、ヨーロッパ全体が知の刺激に沸き立ちました。知識人は一斉に古典に興味を持ち始めました。

(中略)

古典・古代の文化を学ぼうとする精神が盛んになると、当然のことですが、神学以外の領域にも好奇心が広がります。たとえばシャルトル学派が登場します。パリ南西部のシャルトル大聖堂附属学校で教えたベルナールを中心とした思想家たちです。彼らは、ギリシャ時代からあったリベラルアーツを勉強しようとしたのです。リベラルアーツを学ぶと、ほぼ必然的に自由人について説いたプラトンを学ぶことになります。こうして、プラトンと彼の教え子であったアリストテレスの学問が、ヨーロッパ中に広がっていきました。

リベラルアーツとは、ギリシャ・ローマ時代の自由学芸(artes liberales)のことです。自由人には次の7つの学問が必要だと考えられていました。文法、論理学、修辞学、算術、幾何、天文、音楽です。これは今日でいえば、教養学科といえるかもしれません。けれどもリベラルアーツには神学とは必ずしも結びつかない側面があり、これらの勉強を深めることが、ルネサンスという新しい文化が芽生える契機となっていったのです。

教会の建築様式も大きく変化しました。それまでのロマネスク様式の壁が厚くて暗くて重々しい感じの建物から、壁が薄くてステンドグラスの大きい窓がある、明るく神々しいゴシック建築へと移っていきます。これが可能になったのは、古典を学ぶことで、教会の天井の重さを分散させる技術を得たり、薄い壁でも大丈夫な建築技術を習得したからです。ゴシックは12世紀ルネサンスが生んだひとつの技術進化でした。

またヨーロッパの人々はギリシャ・ローマの神話を勉強するうちに、自分たちにも語り継がれてきた物語があることに気づきます。そして昔からの伝承をまとめておこう、書き留めておこうという運動が起きました。まさに文芸復興です。『アーサー王の物語』やケルト民族の物語に起源を置く『トリスタンとイゾルデ』、ドイツでは少し遅れて『ニーベルンゲンの歌』などです。

こうしてスペインを経由してヨーロッパ中に広がった、ルネサンス最初の波が12世紀ルネサンスだったのです。『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 第2章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

図6−1.ギリシャ・ローマの古典・古代文化継承ルート

(『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 第2章 より抜粋)

古代ギリシャ・ローマ文化は、キリスト教が支配した中世ヨーロッパでは、忘れられた存在となっていました。

しかし、アラブ人たちは、それをアラビア語に翻訳し、熱心に学んでいたようです。

トレドに芽吹いた、12世紀ルネサンスの小さなつぼみ。

それは、やがて、イタリアで14世紀ルネサンスとなって大きく花開きます。

ヨーロッパの跡目争いが、カリブの海賊を生んだ

ジョニー・デップの主演で話題になった映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」。

カリブ海を舞台に暴れまわった海賊たちの物語です。

彼らが生まれた背景をたどると、ヨーロッパのある事件がきっかけとなったことがわかります。

その事件とは、「スペイン継承戦争(1701〜1713)」です。

スペインのハプスブルグ家は、同族結婚を続けているうちに健康な子どもが生まれてこなくなり、病弱なカルロス二世の代になると、後継ぎを残すことができませんでした。ここにスペイン・ハプスブルグ家の血統は絶えます(1700)。ところがカルロス二世の姉マリー・テレーズは、フランス王ルイ十四世の正妃だったのです。スペインは、この2人の孫に当たるフェリペ五世を、スペイン王の後継者に指名したのです。

しかし、この継承にはヨーロッパの各国が猛反対します。フランスとスペインが手を結ぶと、ヨーロッパ最大の勢力になります。特にフランスのルイ十四世というヨーロッパ中をかき回している強大な王様が、何を始めるかわからんぞということで、全ヨーロッパ対フランス・スペインという形で、スペイン継承戦争が始まりました。

この戦争は新大陸にも飛び火します(アン女王戦争)。イングランドはエリザベス一世の時代のアルマダの海戦以来お家芸となった私掠船(しりゃくせん)に免許状を与えました。新大陸とヨーロッパを往来するフランスやスペインの船舶から自由に略奪しても、分捕(ぶんど)ってしまっても、それはイングランド政府が認めた行為であって犯罪とはならない。むちゃくちゃな話ですが、明らかにイングランドの国益には資(し)しているのです。

この私掠船免許状は、スペイン継承戦争が終わると、当然のこととして無効になりました。しかもイングランドは、戦争が終わると軍縮を実行しました。海軍の人員も三分の一ぐらいに減らしました。ここに、いままで海賊行為をやっていた人々や海軍を失業した人々が、大量に出現したのです。彼らはカリブ海を中心に略奪行為を行なうバッカニアと呼ばれる海賊になりました。世にいう「パイレーツ・オブ・カリビアン」の登場です。彼らの活躍は19世紀前半まで続きましたが、やがて列強海軍の手で退治されました。

スペイン継承戦争は1713年のユトレヒト条約で終結しました。フェリペ五世のスペイン王位は認められましたが、この戦争の最大の受益者となったのはイングランドです。地中海の入り口ジブラルタルや北米のハドソン湾地方などを獲得し、アメリカ大陸のスペイン植民地への奴隷供給権(アフリカの黒人奴隷を新大陸へ輸送して販売する権利)も得ました。

スペインを支配するようになったブルボン家は、スペインの南アメリカ支配を手に入れました。このとき、広大なペルー副王領は3分割され、そこではコレヒドールと呼ばれた地方官の汚職や搾取が激しかったので、ブルボン家はこの制度を中止しました。また植民地の利益が、ローマ教会と商人ギルドに流れすぎていたのを、王室に取り戻そうとしました。ブルボン改革と呼ばれています(1714)。しかし根本的にスペインの植民地に対する暴政が是正されたわけではありません。圧政に対する怨嗟(えんさ)の声は高まっており、1780年、ペルーのクスコ地方で大規模なインディオの叛乱がありました。最後のインカ王トゥパク・アマルの血を引くと自称するコンドルカンキがリーダーでしたが、1年で鎮圧されました。『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 第7章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

自分たちの利益になるならば、私掠船でも使う。

イングランドのしたたかさが、如実に現れていますね。

この戦争で名を捨て実を取ったイングランド。

これを足がかりに、「日の沈まぬ国」と呼ばれるほどの大帝国を作り上げることになります。

南アフリカをイングランドが勝ち取るまで

1652年、ネーデルランドの東インド会社は、アフリカ南端、現在の南アフリカを植民地とし、ケープタウンを建設しました。

ネーデルランドは、ここに植民地を得たことで、インド洋公益の主導権を握ります。

ケープタウンに入植したネーデルランド人は、地元民との混血によって世代を重ね、ボーア人と呼ばれます。

ナポレオン戦争が起こったとき(ネーデルランド王はナポレオンの弟ルイ)、ケープタウンがフランス領になったら大変だと考えたイングランドは、ケープタウンに狙いを定めました。アフリカ南端の地を確保すれば、インドから中国につながる交易路の重要な中継地点を確保できるからです。スエズ運河はまだありません。

イングランドは、口実を設けて攻撃を仕掛け、ケープタウンを占領します(1795)。しかし、1803年にナポレオン戦争の力関係で、イングランドは一旦ネーデルランドにケープタウンを返還します。その後もケープタウンをめぐる争奪戦が続き、ようやく1806年に、ケープタウン周辺はイングランドのものになります。ただし、ボーア人があきらめたわけではなく、現地ではずっと緊張状態が続いていました。ところがナポレオンが敗れた後開催されたウィーン会議によって、ケープタウンはイングランド領として公式に認められます。

ボーア人は怒りましたが、ウィーン会議の決定を覆すことはできず、ケープタウンを捨てて、北へ、アフリカの奥地に新天地を求めて旅立ちました(1835)。彼らは牛に引かせた幌馬車(ほろばしゃ)で移動しました。その旅はグレートトレックと呼ばれました。

しかし奥地には、ズールー人が王国をつくっていました。彼らはボーア人の行く手を阻(はば)み、両者は激しい戦闘に入ります。流れる川の水を血に染めた血の川の戦い(1838)を鉄砲の火力で勝利したボーア人は、さらに奥地へ進みました。そしてその地にオレンジ自由国とトランスヴァール共和国を建設しました。ケープタウンを手中に収めた大英帝国(1877年のインド帝国成立以降、帝国主義化を強めたこの国は大英帝国と呼ぶのがふさわしいと思います)は、アフリカの中でも地味(ちみ)豊かで、気候的にも暮らしやすいこの地を重視しました。領土を拡大すべく、さらに北へ進出します。そしてズールー王国と衝突し、これを滅ぼしました。このズールー戦争でナポレオン三世の遺児が戦死しています(1879)。1885年末には、ボーア人の国トランスヴァール共和国で大金鉱が発見されました。大英帝国が、これを見逃すはずがありません。ただちにズールー王国の北にあるトランスヴァールへ進入しました。

トランスヴァール共和国は同じボーア人の国オレンジ自由国と結んで大英帝国と1899年から1902年まで激しく戦いましたが、多勢に無勢で敗れます。この戦いに50万人もの大兵力を動員せざるを得なかった大英帝国は、当時、ロシアとユーラシアの覇権をめぐってグレートゲームを戦っている最中でした。こうして手薄(てうす)になった極東地域の兵力を補充するため日英同盟が結ばれたのです(1902)。

『仕事に効く 教養としての「世界史」II』 第8章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

イングランドは、ボーア人との戦いに勝利し、資源が豊富で、地政学的にも重要な南アフリカを手に入れることができました。

この地がいかに重要だったかは、50万人もの大兵力をつぎ込んだことからもわかります。

当時、世界を牛耳っていたイングランドが、東洋の小さな島国である日本と同盟を結んだ。

それを正確に理解するには、以上のような背景を知る必要があります。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

「歴史は繰り返す」と言われます。

国同士が争い、敗れた国が滅び、新しい国が生まれる。

これまでの人類の歴史は、その繰り返しだったといっても過言ではないです。

現代においても、それはあまり変わっていません。

ただ、ひとつ違うのは、使う兵器が、以前とは比較にならないほど強力になったこと。

一歩間違えば、国どころか、世界全体が破滅してしまう。

そんな大きなリスクを抱えながら、私たちは生きています。

「歴史をくり返さない」ために必要なのは、「歴史から学ぶ」ことです。

過去は変わりませんが、未来は変えることができます。

「歴史は繰り返す」からこそ得られる人類の英知。

皆さんも、ぜひ本書から学び取ってみてはいかがでしょうか。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『医者が教える食事術 最強の教科書』(牧田善二) 【書評】『モチベーション革命』(尾原和啓)