【書評】『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』(木村泰司)

お薦めの本の紹介です。

木村泰司さんの『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』です。

木村泰司(きむら・たいじ)さんは、西洋美術家です。

グローバル社会で必須の「教養としての西洋美術史」

欧米では、知的エリートたちの間で、教養としての「西洋美術史」が根づいています。

その理由は、欧米における「美術」は、政治や宗教と違い一番無難な話題であると同時に、その国、その時代の宗教・政治・思想・経済的背景が表れている

からです。

木村さんは、美術を知ることは、その国の歴史や文化、価値観を学ぶことでもある

と述べています。

私は、いつも講演で「美術は見るものではなく読むもの」と伝えています。美術史を振り返っても、西洋美術は伝統的に知性と理性に訴えることを是としてきました。古代から信仰の対象でもあった西洋美術は、見るだけでなく「読む」という、ある一定のメッセージを伝えるための手段として発展してきたのです。つまり、それぞれの時代の政治、宗教、哲学、風習、価値観などが造形的に形になったものが美術品であり建築なのです。それの背景を理解することは、当然、グローバル社会でのコミュニケーションに必須だと言えます。

一方の日本では、美術史というジャンルの学問が世間で認知および浸透していないのが現状です。それにもかかわらず、日本は非常に展覧会に恵まれています。とくに東京では年中展覧会が開かれており、海外の美術館が所蔵する一級の作品も来日を果たします。

しかし、それをただ鑑賞するだけで終わることが多く、それはまるでわからない外国語の映画を字幕なしに見ているのと同じだと言えるでしょう。

欧米の美術館を訪れた方なら目撃したこともあるかも知れませんが、欧米では小さな子どもたちでさえ学芸員や引率する先生に教わりながら美術品を鑑賞します。自分勝手に鑑賞するだけでは、当然、学べる点が少ないからです。

しかし、残念ながら日本ではこのような美術教育が施されていません。このような状況からも、日本と世界の差を実感してしまいます。美術(それすなわち美術史)に対して造詣がないことは、むしろ恥ずかしいことであるという認識が日本ではなさすぎるのです。

もちろん、「日本にいる限り、そのような知識は必要ではないだろう」という声があるのもわかります。

しかし、世の中はどんどんグローバル化に向かっています。「私は日本人だから、欧米のことなど知らない、必要ない」と言っている時代ではなくなってきているのです。そして、感度の高い企業が、それをいち早く感じ、幹部候補たちにその教養を身につけようとしているのです。『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 はじめに より 木村泰司:著 ダイヤモンド社:刊

本書は、西洋美術史約2500年分のうち最低限の知識を凝縮して、わかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

「男性美」を追求した古代ギリシャの価値観

2004年、アテネ・オリンピックの開会式。

ダンサーたちが、まるで全裸であるような衣装を着て登場していました。

これは、古代オリンピックの競技が、ほとんど裸で行われていた

ことを表しています。

つまり、古代のギリシャ人美しい神々と同じ裸で競技をしていた

ということです。

ここでいう神とは、キリスト教などの絶対的な神と違い、超人的である一方、喜びや怒り、そして愛憎といった人間的な感情を持った個性的豊かな神々です。ギリシャ人にとって人間の姿は、この神から授かったものであり、美しい人間の姿は神々が喜ぶものものと考えていました。ここから生まれた「美しい男性の裸と神も喜ばれる」という思想を背景に、「美=善」という信念・価値観があったのです。男として美しくあることは徳を積むことでもあり、立派な人間になるためには外見の美しさも追求する必要があると考えられていました。

それを象徴するように、紀元前6世紀末以降、アテネでは守護神アテナに捧げられたパンアテナイア祭の際に、定期的に美男コンテストが開催されていました。美しいということは神に近づくことであり、また神もそれを喜ぶという考え方が浸透していたことがわかります。「美男=神への捧げもの」という考え方です。「男は顔じゃない」ではなく、美しいか否かが人格までを決めるほど、美しさが重要だったのです。ちなみに、美男コンテストにはシニア部門もあったため、若い男性だけがもてはやされたわけではないことがわかります(ただし、皺(しわ)は老醜(ろうしゅう)と見なされました)。

もうひとつ、ここまで男性の肉体美が称えられた背景として、当時のギリシャの男性に兵役の義務があったことがあげられます。兵役につくことにより選挙権を得ていたのです。古代ギリシャの都市国家スパルタでは、男子は7歳で家族と離れて兵士として訓練されていました。

つまり、体を鍛えることはギリシャ男性にとって必須であり、その結果、肉体の優秀性を競い合うことになったのでした。それは哲学者といえども同じで、かの哲学者プラトン(紀元前427頃〜前347年)の本名はアリストクレスといい、プラトンは「肩幅が広い」というあだ名なのです。こうした背景から、古代ギリシャでは主に男性美を追求したギリシャ彫刻が発展することとなります。

まず、「アルカイック時代(前600頃〜前480年)」と呼ばれる様式が生まれてきます。ギリシャ美術が完成したとみなされるのがその後の「クラシック時代(前480〜前323年)」であり、その「クラシック=古典・規範」の基礎を作ったのがアルカイック時代です。現在、私たちが美しい芸術品として欧米の美術館で愛でるギリシャの彫刻が作られるようになったのが、このアルカイック時代からなのです。

アルカイック時代の彫刻は、エジプト美術の影響を受けた直立したポーズが特徴的です。ただし、エジプト美術と違い、支えがない独立像です。

アルカイック時代の彫像には、神殿に奉納するために作られた少年・青年を意味する「クーロス」と少女を意味する「コレ―」があります。初期のコレーにはエジプト風の重いかつらのような髪型が見られ、衣装には女性特有の肉体を表現しようという意図が見られます。男性の彫像は裸体で、片足に重心をかけ、いかにも歩き出しそうな「コントラポスト」と呼ばれるポーズが目立ちます(下の図1参照)。『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第1部 より 木村泰司:著 ダイヤモンド社:刊

図1.「コントラポスト」のポーズを取るクーロスの彫像

(『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第1部 より抜粋)

哲学者であっても、体を鍛えていたというのは、驚きです。

美しさの基準、価値観は、時代とともに移り変わる。

ギリシャ彫刻は、それを如実に表していますね。

「再生」を果たした古代の美

西ヨーロッパは、カロリング朝時代(8〜10世紀頃)に貿易が途絶え、経済的に後退します。

しかし、11〜12世紀に、再び遠隔地貿易が盛んになったことで復活します。

商業の復活による、都市の市民文化の成長。

それにともなう、新たな芸術の息吹が、「ルネサンス(renaisance)」です。

ルネサンスとは、「再生」を意味する言葉

で、キリスト教が国教化されて依頼、ヨーロッパで否定されるようになった「古代ギリシャ・ローマ」の学問と芸術の再生を意味

しています。

13世紀以降、都市経済が発展したイタリアでは文明も向上し、とくに14世紀以降は、イタリアの知識人たちが、ラテンおよびその源流であるギリシャの学問、文学に多大な関心を寄せるようになりました。人文学者たちの研究により、古代文明やその学問、そしてギリシャの文化の影響を大きく受けたラテン文学がより一層理解されるようになっていったのです。そしてヨーロッパでは、ラテン語による文学(古典文学=Classics)の教養を身につけることが重要視され、古代ローマの詩人であるウェルギリウスの「アエネーイス」やオウィディウスの「変身物語」などの神話文学は、ある一定の階級以上の人たちにとって必須の教養となっていました。

結果、ルネサンス期以降の美術はキリスト教だけではなく神話も主題となっていき、ラテン文学の知識を駆使したジャンルの中でも最も格が高い「寓意画(ぐういが)」も生まれてきます。そして、発掘された古代美術も、美の規範として収集され「再生」を果たしていくのです。

商業の発展に伴い台頭した商人階級も、その振興に大きく貢献しました。彼や彼らが属する同業者組合(ギルド)が芸術の庇護者(支援者)となったのです。また、当時のイタリアには、フィレンツェやヴェネツィアのような共和国だけでなく君主国もありましたが、経済の発展は当然その地の領主たちも潤し、彼らの宮廷は文化人や画家・彫刻家たちを庇護する場所になっていきました。

ルネサンス時代の特徴として「人間」の地位向上とその尊重があります。小都市国家がひしめくイタリアでは、自国の自由・独立に対する強い意識があり、不安定な政情から生じた市民たちの危機意識が、「個人」という意識を目覚めさせます。中世以降、神と宗教がすべての中心だった時代から、再び古代ギリシャ・ローマのように「人間」という存在を強く意識する時代が再生されたのです。

こうして、絶対的な神に対して人間の独立が始まり、人間中心の視線というものが表出していくようになります。

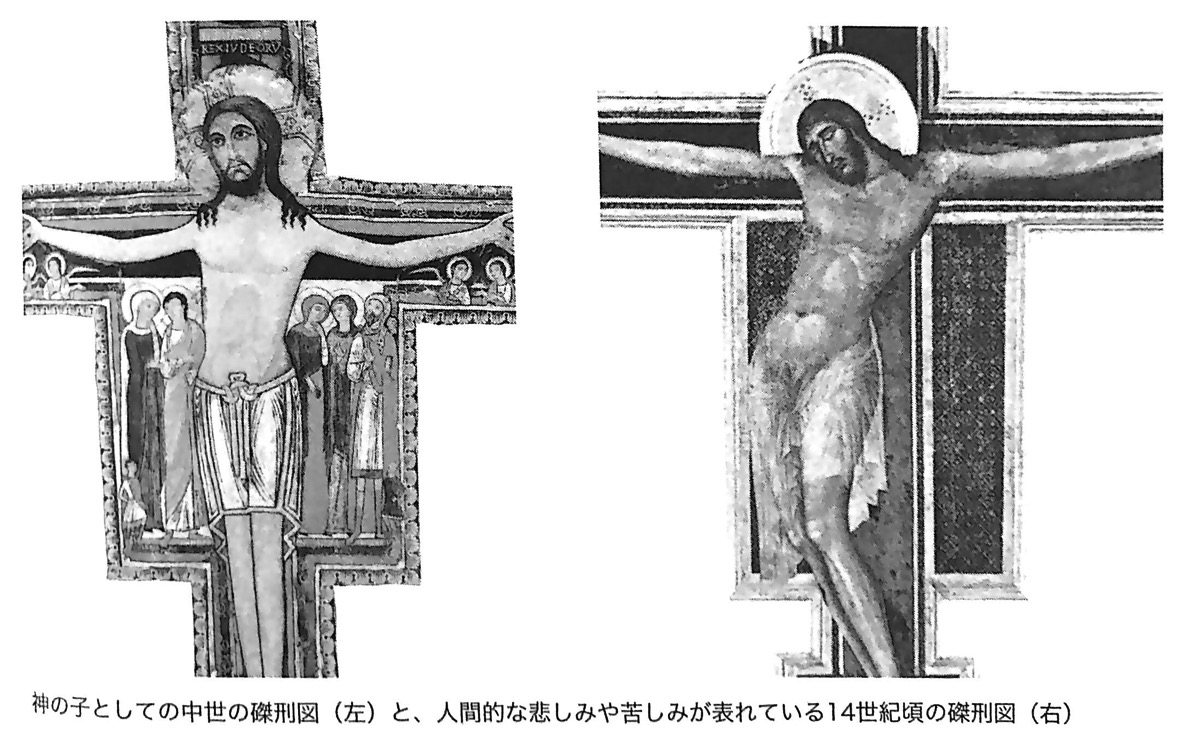

たとえば、中世の磔刑(たっけい)図においては、伝統的に目を輝かせイキイキとした抽象的なキリスト像があります。これは磔刑を礼賛しているわけではなく、「死に対して勝利」したキリストの姿を表していたのです。すなわち、人間ではなく神の子としてのキリスト像です(下の図2参照)。

しかし、14世紀を迎えるあたりから、人間としての悲しみや苦しみを全体的に表した磔刑図が描かれるようになります。聖母子を描いた祭壇画においても、聖母子のみならず本来は人間ではない天使でさえ、伝統的な無表情な姿ではなく、人間的なやわらかみが感じられる表現へと変化していました。そして、ルネサンス美術の先駆者とも言えるジョット・ディ・ボンドーネ(1267頃〜1337年)が美術史に登場することによって西洋絵画が一変されます。ジョットによるスクロヴェーニ礼拝堂の一連の壁画は、美術史上最も重要な作品のひとつです。同時としては異例の彫刻的なボリューム感のある人物像や、そのパワフルで演劇的な身振りと感情表現は、それまでの伝統的な宗教美術とは対照的で実物的な「人間性」を表現していました。これは当時の人々にとって、とても「現代的」な表現だったのです(下の図3参照)。

『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第2部 より 木村泰司:著 ダイヤモンド社:刊

図2.中世の磔刑図と14世紀頃の磔刑図

図3.ジョットの描いた「ユダの接吻」

(『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第2部 より抜粋)

同じ「キリストの磔刑」を描いた絵でも、時代によってまったく雰囲気が違いますね。

「ルネサンス」という時代が、ヨーロッパの長い歴史において、いかに大きなンパクトを残したのか。

それを最も現代に残しているのが、絵画という分野です。

「ナポレオン」のイメージ戦略

1804年5月、国民投票によって新たフランスの皇帝に選ばれたのが、ナポレオン・ボナパルトです。

ナポレオンは、美術愛好家というよりも、美術品が持つ「力」を強く意識している人物

でした。

木村さんによると、ナポレオンは、建築や美術のイメージの力を自分の政権と権力に結びつけ、自分の帝位と帝国のイメージ作りに利用する傾向が顕著

だったと述べています。

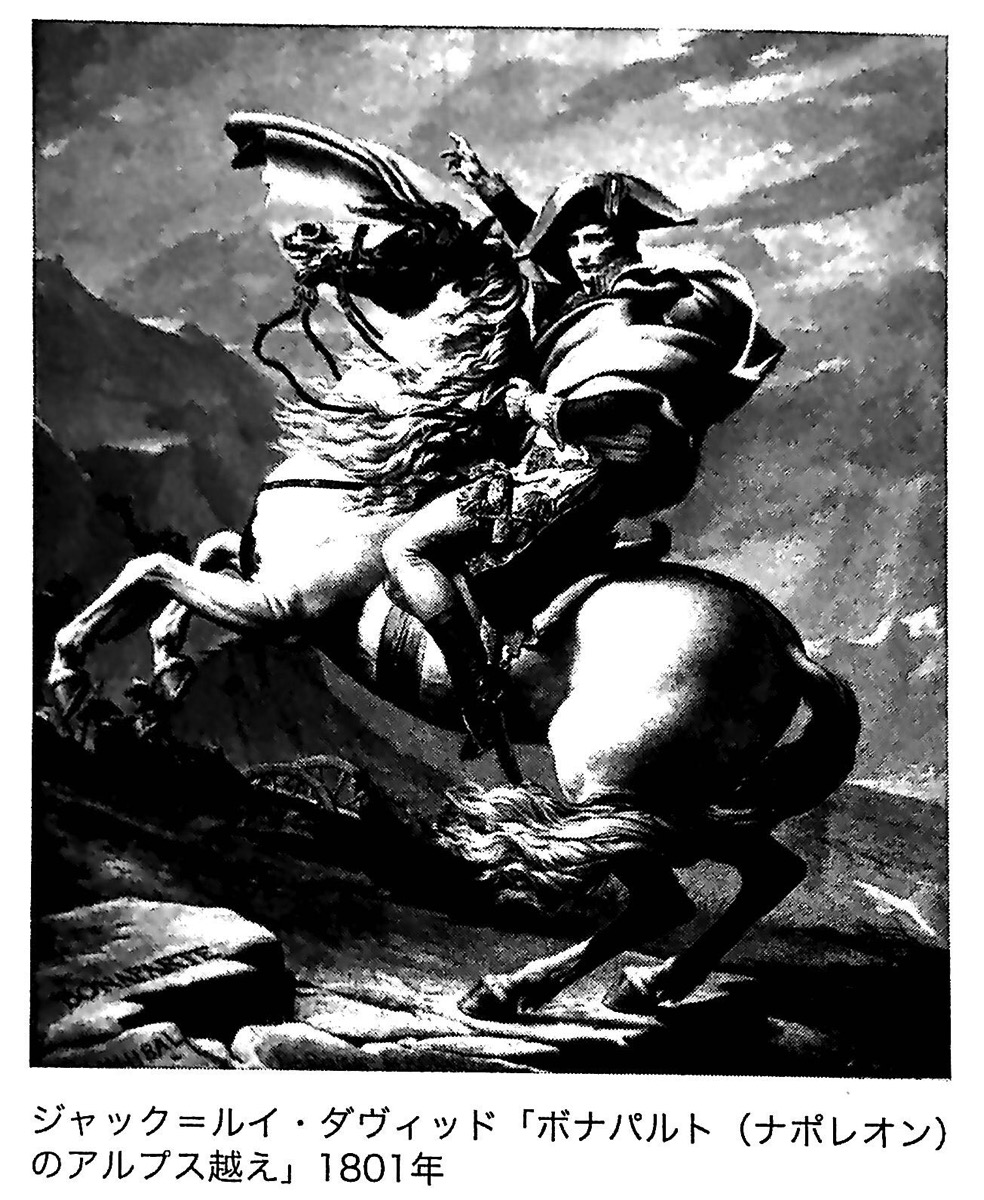

たとえば、皇帝になる前にダヴィッドに描かせた「ボナパルト(ナポレオン)のアルプス超え」は、実際は馬で峠越えできるような場所ではなく、ナポレオンもラバに乗って峠を越えました。それにもかかわらず、国家元首の象徴でもある白馬に前足を跳ね上げさせ突撃の命令を下しているところから、ナポレオンのイメージ作りのための作品だったことがわかります(下の図4参照)。

また、舞台になったのはアルプスのサン=ベルナール峠で、この場所自体がヨーロッパの中央を制圧したことを象徴しています。足もとの岩には同じようにアルプスを越えてイタリアに進軍した英雄たち、古代カルタゴの将軍ハンニバル(紀元前247〜前183/182年)と中世のローマ皇帝シャルルマーニュの名が刻まれています。

ダヴィッドはこの絵の複製を少なくとも4枚制作し、弟子たちにも数枚制作させています。その結果、この肖像画は誰もが知る英雄ナポレオンのイメージとして定着しました。このイメージが、皇帝になる際の国民投票で有利に働かなかったわけがありません。まさに現代の政治家のポスターにもつながる、イメージ戦略の先駆者だったのです。

また、ダヴィッドが描いた「皇帝ナポレオンの聖別式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠式」も、ナポレオンの権力を示した印象的な作品です。この作品では、1804年12月2日にパリのノートルダム大聖堂で執り行われた戴冠式において、ローマ教皇を前に、ナポレオンがジョゼフィーヌに冠を授ける場面を描いています。本来であれば、ローマ教皇が外国に趣き戴冠式を行うなどありえないことであり、ナポレオンが教皇のいるローマに出向くべきです。しかしナポレオンは、ローマ教皇をパリまで呼び寄せたのでした。つまり、ナポレオンの権力を知らしめる絶好大イベントをダヴィッドに描かせたのです。

そして当初は、よりナポレオンの権力を誇示する内容が描かれる予定でした。実はこの戴冠式でナポレオンは、教皇が冠をかぶせようとしたところ、それを両手で受け取り、自ら冠をかぶってしまいます。位の高い者から低い者に冠を授けるという、これまでの決まり事を守らなかったのです。当初ダヴィッドは、このナポレオンが自ら頭に冠を載せる場面を描く予定でした。しかし、あまりにも乱暴で不遜であり、観るものに威圧的な印象を与えるという理由から、弟子の進言を受け、その場面は現在のものに変更されたのです(下の図5参照)。『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第3部 より 木村泰司:著 ダイヤモンド社:刊

図4.ボナポルトのアルプス超え

図5.皇帝ナポレオンの聖別式と后妃ジョセフィーヌの戴冠式

(『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第3部 より抜粋)

有名な「ナポレオンのアルプス超え」を描いた、ジャック=ルイ・ダヴィッドは、ナポレオンの即位とともに、皇帝主席画家の地位を獲得しています。

ダヴィッドは、「新古典主義」と呼ばれる一派の重鎮でした。

新古典主義は、メッセージ性が強く、古典的な理想美を規範とする

美術様式です。

自らを古代ローマ皇帝に擬(なぞら)え、帝政の権威を高めようとしたナポレオンに、もってこいの人物でした。

「何を描くか」ではなく、「どう描くか」の時代へ

フランスでは、1848年に起きた「二月革命」によって、ナポレオンの甥である、ルイ=ナポレオン・ボナパルトが大統領に就任します。

その後、ボナパルトは、1851年にクーデターを起こし、国民投票で皇帝に選出、自らをナポレオン3世と名乗るようになりました。

この時代は、「第二帝政時代」と呼ばれています。

この時代に生まれ、活動を始めたのが「印象派」と呼ばれる一派です。

今では、印象派は、フランス絵画を代表する画家たちのように扱われています。

しかし、19世紀後半のフランスではまったくの異端的存在であり、美術界の主流どころか前衛的過ぎる革新的な存在

でした。

木村さんは、いわば、「美の反逆児」と見なされていた

と述べています。

たとえば、彼らは描く対象が持つ固有色ではなく、光や大気などによって影響された変化しやすい色彩を描こうとしました。対象に対して忠実ではなく、自分の視覚に対して忠実であろうとしたのです。つまり、見た物そのものではなく、自分が受けた印象に対して忠実であろうとしたのでした。永遠に変化し続ける自然に対し、自分の視覚が捉えた瞬時性を記録し、主観的・感覚的にカンヴァスの上に表しました。

印象派の画家たちは、光り輝く自然の瞬時性を表現するために、絵の具を混ぜず、色彩分割(筆触分割)法を使いました。色彩分割法とは、「細かい筆触で並べた2色は距離を置いてみると混合して見える」という人間の持つ色覚混合、または網膜混合といわれる現象を利用した技法です。つまり、混ぜるべき絵の具を混ぜずに、バラバラにカンヴァスの上に並べたのです。

この色彩分割法を使うことにより、自然の明るさを失うことなく、自分自身が観察した自然の中の微妙で繊細な色彩の移ろいを映し出すことができました。結果、印象派の作品は、当時としては異様なほど眩しいまでに明るく、筆触が目立つものになったのでした。

こうした印象派による色彩分割により、マネによって方向づけられた「何を描くか」ではなく、「どのように描くか」という近代絵画の定義は強まり、さらに近代絵画の時代へと突入しています。

ちなみにマネや印象派たちが描いた世界は、近代化されていったパリおよびその周辺のブルジョワ的世界です。忘れてはならないのは、マネも印象派もそのほとんどが、ブルジョワ階級出身だということです。ブルジョワ的と言ってもフランスの伝統的なブルジョワジーのことであり、戦後の日本における大衆化した成金的ブルジョワジーのことではありません。今や日本では絶滅寸前と言ってもよい、一部のエスタブリッシュメントに残っている古きよき時代の控えめなエレガントさを湛(たた)えたブルジョワジーです。

1648年の創立以来、「貴族的」であろうとした美術アカデミーに対し、「ブルジョワ的」であることが印象派の大きな特徴でした。その点でも印象派はとても「現代的」だったのです。『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第4部 より 木村泰司:著 ダイヤモンド社:刊

図6.モネの描いた「ラ・グルヌイエール

(『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』 第4部 より抜粋)

新しいことを始める人たち。

新しい時代を創る人たち。

彼ら彼女らは、最初からすんなり受け入れられるわけではありません。

必ず、既成勢力の抵抗に遭い、「異端者」と呼ばれるようになります。

それを乗り越える力を持った者たちだけが、新しい時代を切り開きます。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

木村さんは、もはや美術は「感性」で見るものではなく、「理性」で読むもの

だとおっしゃっています。

絵画の裏側に秘められた、時代背景、歴史や価値観、風土。

それらを理解したうえで、鑑賞すると、より多くのことを得ることができます。

実際に、目の前にしたときの感動も、大きくなるでしょう。

西洋の歴史に対する理解を深め、芸術の素養を育む。

一石二鳥の「西洋美術史」。

皆さんも、本書をきっかけに、ぜひ学んでみてはいかがでしょうか。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『大富豪からの手紙』(本田健) 【書評】『神様が教えてくれた金運のはなし』(桜井識子)