【書評】「人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学」(今井むつみ)

お薦めの本の紹介です。

今井むつみさんの『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』です。

|

|

今井むつみ(いまい・むつみ)さんは、心理学者で、ご専門は、認知科学、言語心理学、発達心理学です。

そもそも「認知心理学」とは何か?

今井さんは、28年間にわたって、慶應大学SFC(慶應大学義塾大学湘南藤沢キャンパス)で、「認知心理学」講義を行ってきました。

今井さんが、この講義で重視してきたこと。

それは、著名な検討するために実験をデザインし、実験の結果を解釈して理論を構築する過程ーーと、そこから人間が知識を創り上げ、共有する過程を伝え、さらに人間の特徴的な思考や学びのしかたを私なりに考察し、最終的には受講者に人間の認知や思考の本質について考えてほしい

ということです。

心理学に限らず、実験をすれば何かしらのデータが得られます。しかし、仮に同様の実験を行って同じデータを得られたとしても、そこから導かれる結論が人によって異なる、ということは往々にして起こります。それは、データと結論の間に「人間による解釈」の過程が存在するからです。

一連のデータのどこに注目するか、どんな傾向を読み取るか、どう解釈するか・・・・・・。昨今、「認知バイアス」に関しては一般によく知られるようになってきましたが、私たちのものの見方はつねに、ある種の「偏り」が含まれています(この「偏り」については、本編で詳しくお話しします)。私たちのものの見方にはつねにある種の「偏り」があるということ。そしてその「偏り方」は人によって違うということ。さらにいえば、自分自身に「偏り」があるということに気づけない場合も多いということ。

こうした人間の認知の性質を知ることが、仕事において、あるいは日常生活において、他者を尊重しながらよりよく生きていくことにつながると考えています。読者のみなさんにも、本書を通して、そうした認知科学のものの考え方を少しでも感じ取っていただけたらうれしく思います。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 はじめに より 今井むつみ:著 日経BP:刊

では、認知心理学とは、どのようなものでしょうか。

今井さんは、認知心理学は一言でいうと、「そもそも」を問う学問

だと指摘します。

そもそも人は、世界をどう見て(視て)、認識しているのか。

そもそも人は、世界のどういう情報に注目し、処理し、理解しているのか。この、「どういう情報」の中には、コミュニケーション、つまり「相手が言ったこと」や「テキストの言語情報」も含まれますし、「言語以外の情報」もあります。外界の物音や人の声の高さや強さ、表情などは「言語以外の情報」の例ですが、他にもたくさんあります。そういった、たくさんの種類の膨大な量の情報の中で、どういう情報に注目し、処理し、理解しているのかを問うことです。

そもそも人は、その情報を、どのように記憶しているのか。

そもそも人は、どのように知識を創っているのか。「知識を創る」というからには、「そもそも知識とは何か」ということも考える必要があります。そうなるお、「知識と記憶はどう違うのか」とか、さらには「事実とどう違うのか」などということも、考えなければならないわけです。

そもそも人が思考し、判断して、意思決定をするというのは、どういうことなのか。

そもそも人が学ぶというのは、どういうことなのか。これらの「そもそも」から始まることを、認知心理学では扱います。

もちろん、こうした「そもそも」は、認知心理学だけで扱うものではありません。世の中にはたくさんの本があり、ウェブの記事があり、動画があります。その中には、「学びとは?」「記憶力を高めるには?」といった情報もあり、解説もいたるところでなされています。

しかし、そうした書籍や情報は、「そもそも学びをどういうふうに捉えているか」「そもそも学習とは何か」「そもそも理解とは何か」「そもそも知識とは何か」などが曖昧(あいまい)なまま展開してしまう場合が多いのです。認知心理学は、それをボンヤリでは済ませません。「そもそも」を捉え、明確に定義する。

もしかしたらその定義は、「たった一つの、正しいもの」ではないかもしれません。しかしそれは、問題ではありません。というのも、「学び」や「知識」には「たった一つの、正しい定義」はきっとないからです。

それでも、たとえば「学び」について考えるならば、「よく学ぶとはどういうことなのか」を定義することは不可欠です。このように対象を明確に定義して突き詰めていくことこそが認知心理学の基本であり、また科学的な思考でもあるのです。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 開講 AI時代を幸せに生きるには より 今井むつみ:著 日経BP:刊

本書は、「人間を知る」ことを目的に、さまざまな事例や研究を交えながら、人間の認知の性質について、わかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

スポンサーリンク

[ad#kiji-naka-1]

そもそも私たちは「客観的」に世界を見ることができるのか?

人間という生き物の認知の特徴は、どのようなものでしょうか。

まず、「見る」ということから。

そもそも人は、どのように世界を見ているのでしょうか。

私たちは何となく、「自分の見ている世界」と「隣の人が見ている世界」は同じだと思っています。たとえば今日のこの講義の風景は、誰が見ても同じだろうと無意識に想定していると思います。でもほんとうにそうでしょうか。

また、多くの人は、「自分は客観的に見て、物事を捉えている」と考えています。こちらもほんとうでしょうか。

「そもそも」から始めてみましょう。【見る①】ドレスの色が違って見える不思議

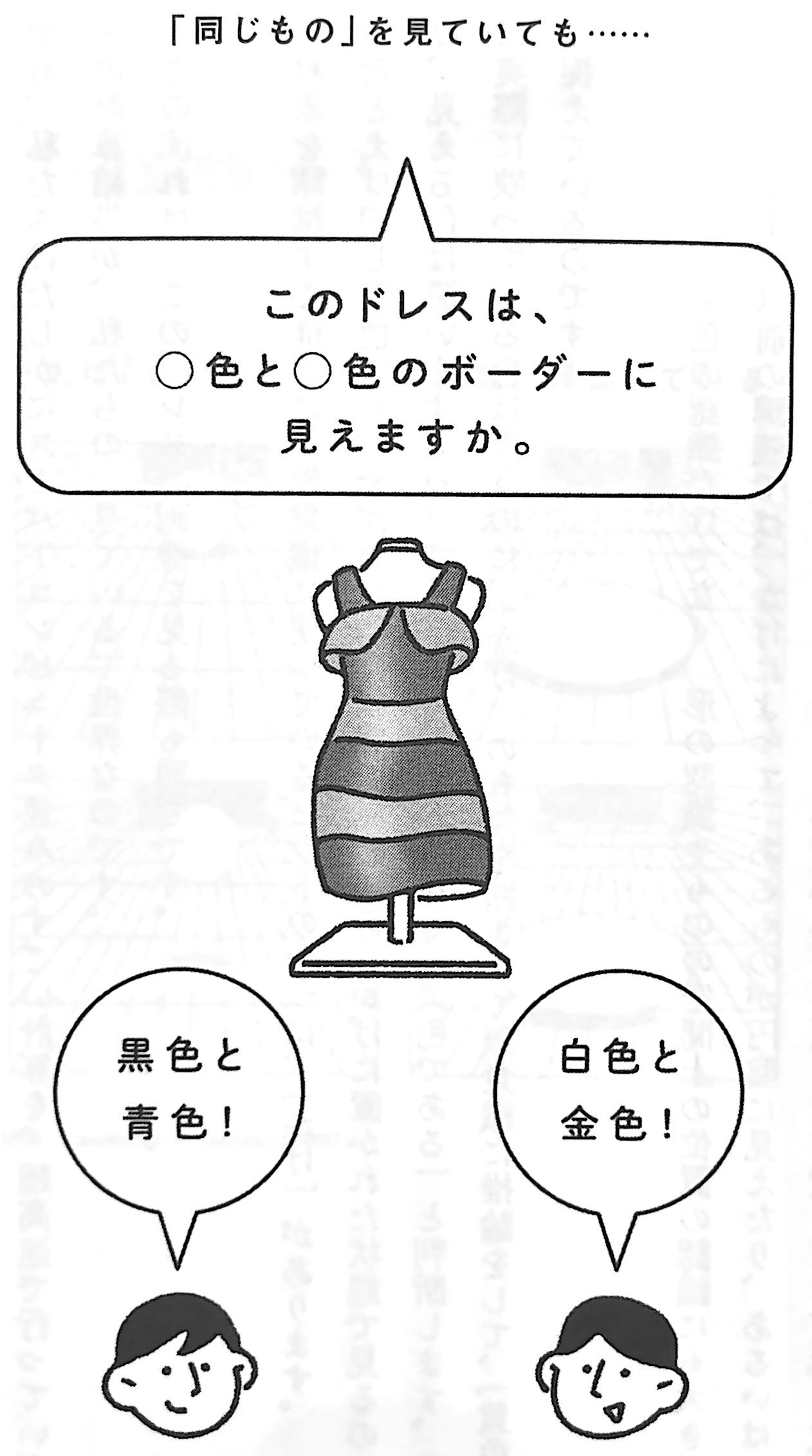

数年前に、SNSを中心に、ある写真が流行(はや)りました。ドレスが1枚写っている写真です。その写真はこの講義でも紹介しましたが、その前にもどこかで見たことのある方も多いのではないでしょうか(実際の写真は、https://en.wikipedia.org/wiki/The_dressなどで閲覧可能です)。

なぜ、ただドレスが1枚写っている写真が流行ったのか。それは、見る人によって違う色に見えるからです。SNS上での自発的な調査やその他の調査を見たところ、「黒と青のボーダー」に見える人のほうが多いそうです。でも残りの人には「白と金のボーダー」に見える。私はこの写真を数えきれないほど何回も見ましたが、何度見ても「白と金」にしか見えません。実は自分はマイノリティで、多くの人が「黒と青のボーダー」に見えているということを知っていても、「白と金」にしか見えないのです(下の図1を参照)。

なぜこのような現象が起こるのでしょうか。実は、なぜこのような個人差があるのかは明らかになってはいません。ただ、「脳の細胞のつくりが人によって違う」などが理由ではありません。認知心理学の範囲である「知覚認知」の問題といえるでしょう。私たちの「見る」という行為は、外界にある対象を網膜に映したイメージから始まります。しかしこのとき、網膜に映るものをカメラのようにパシャッと切り取って認識し、記憶しているのではありません。網膜に映ったものを知覚するまでには、脳内でものすごくたくさんの工程を経ていることがわかっています。

まず画像はすべて、脳の最後部にある視覚野に送られ、「線」や「色」などのバラバラの要素に解体されます。これらの要素は脳の別の場所でそれぞれ処理され、再び組み立てられることになります。この解体と再構成によって、人はものを「見て、対象を認識する」ことができるわけです。

この再構成の過程では、思いもよらないヒント(情報)が無意識に使われています。

どういう情報を使い、どう「推論」しているかは、意識にのぼらないのでわかりません。でも、私たちはたしかにスーパーコンピュータ並みのすごい計算を、超高速で行っています。その計算結果が、私たちの「見ている」世界なのです。

この流れは、このドレスの画像を見る際も同じです。対象を認識する推論に、無意識に使っているヒントの一つに、「かげ」があります。

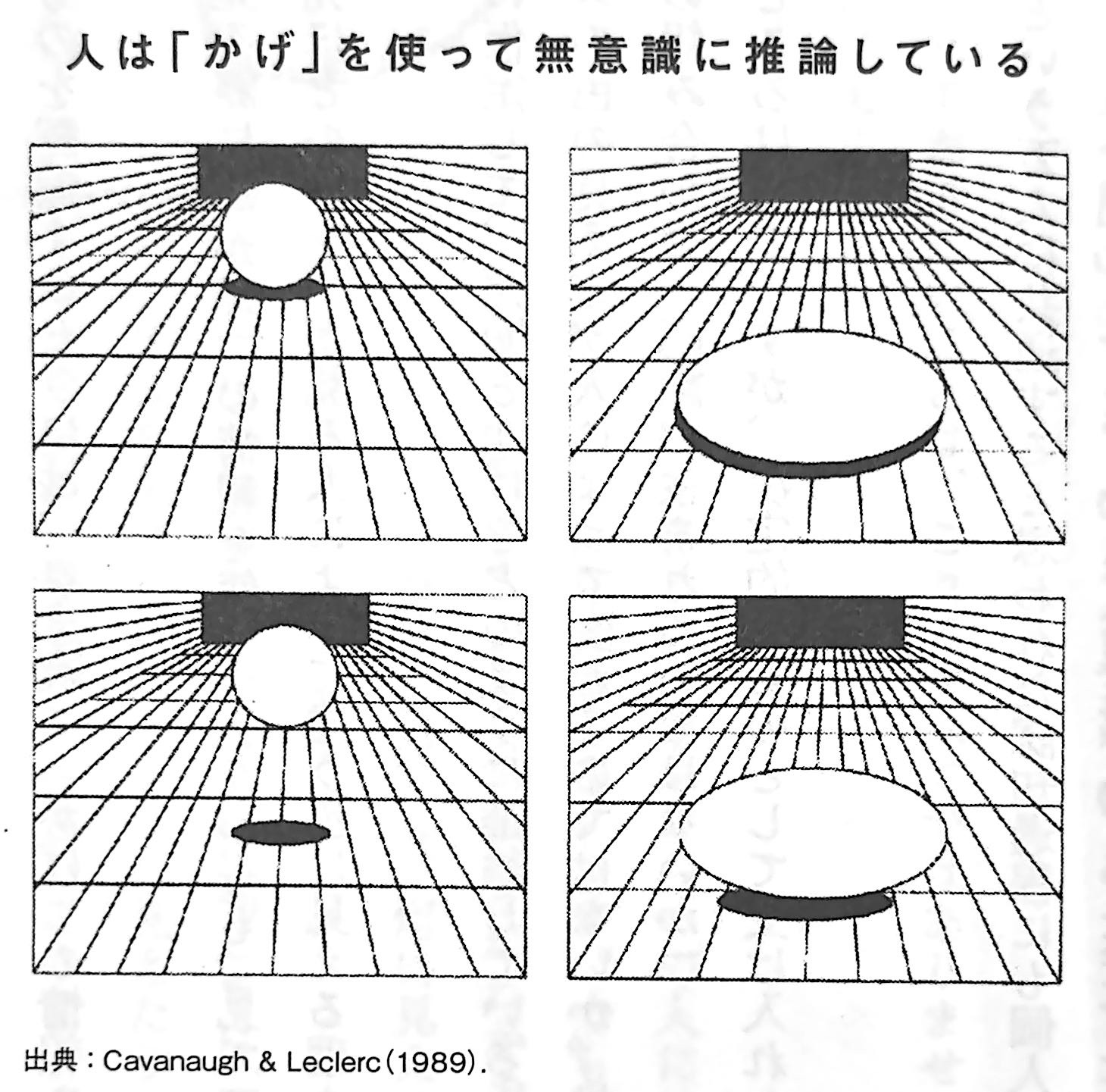

たとえば同じ黄色でも、光が当たった状態で見るのと、かげに置かれた状態で見るのとでは、見える色は違いますよね。でも、私たちはどちらも「黄色である」と判断します。網膜に実際に写っている色は違うのに、「かげ」の有無を踏まえて無意識に推論をして、「黄色だ」と捉えているのです。かげは、ものの色の認識だけでなく、形の認識やものの空間上の位置の認識にも大きく影響しています。以前の講義では、かげによって、あるものが円盤に見えたり、あるいはラグビーボールのようなものに見えたりするという事例(下の図2を参照)をお見せしました。また、左側の列の円(球)はかげによって地面に設置して見えたり、浮いて見えたりもします。このように、私たちはものを認識するときには、無意識に「かげ」の情報を使っているのです。

私たちはものを見る際に、「かげ」の情報を使っていながらも、見ている人自身にはその意識がないことが、先ほどのドレスが見る人によって違う色に見える理由ではないかと考えられています。

「照明をどのように仮定して、照明とかげをどのように推論しているかに個人の間で違いがあるために、ドレスの色の見え方が人によって変わるのではないか。推論の方法に個人差があるので、違う色の組み合わせの認識が生まれるのではないか」

この仮説が今のところは有力ですが、決定的なものとして受け入れられたとはまだいえないようです。これで、「見る」という万人に共通すると思われた認知過程にも個人差があり、ときには人によって見え方が違う場合もあるということを、実感していただけたのではないでしょうか。

【見る②】人は、「文脈」でものを見ている

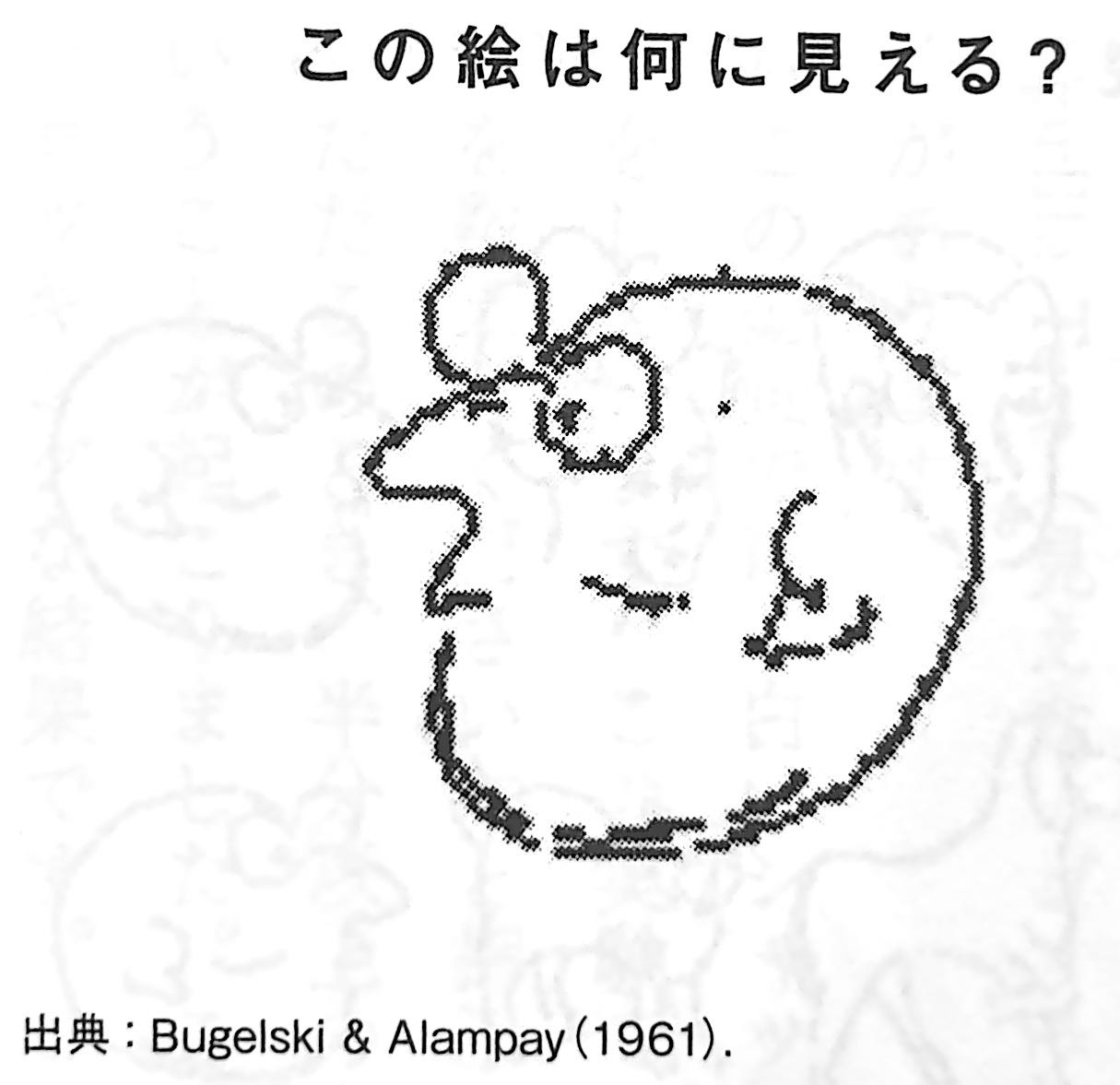

「見る」に関して知っておきたいことは、これですべてではありません。左上のイラストを見てください(下の図3を参照)。何に見えますか?

パッと見ると、半分ぐらいの人には「めがねをかけたおじさん」に見えると思います。でも、もう半分ぐらいの人は、「ネズミ」だと思うことがわかっているイラストです。

同じ一つの絵を見ても、何に見えるかが違ってしまうわけです。

しかも、このイラストに関しては、同じ人であっても「めがねをかけたおじさん」に見えたり、「ネズミ」に見えたりが、変わってしまうこともあります。

次のページの絵の上段のように、人の顔の絵をずっと見た後でこの絵を見れば、「おじさん」だと思いやすくなります。下段のように動物の絵がずっと続いた後に見れば、「ネズミ」だと思うでしょう(下の図4を参照)。こんなふうに、人はただボンヤリと世界を見ているわけではなく、つねに「文脈」によって、次に何を見るのかを予測しています。

人は無意識に文脈を考え、期待し、予測をしながら、世界を見ているのです。【見る③】見落としも「当たり前」!?

人は見落としをする。これも当たり前のことです。

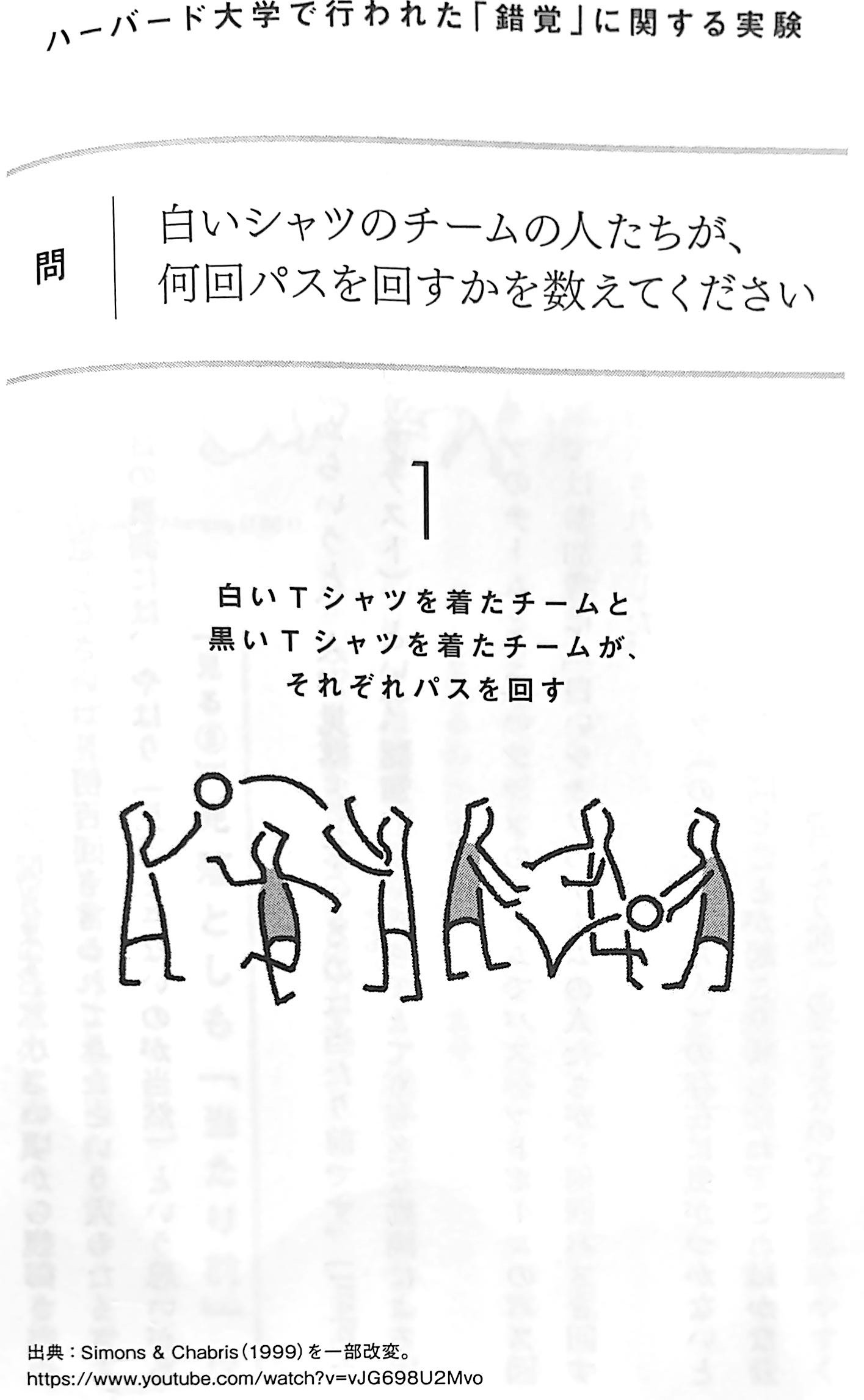

多くの人は、自分の注意力にかなりの自信を持っています。「見落としなんかしないよ」と言うのもよく聞きますし、小さい頃から親御さんや先生から、「見落とさないように注意しなさい」と何百回も言われてきたという人もたくさんいるでしょう。こうした発言の裏側には、やはり「見落とさないのが当然」という思いがあるように感じます。でも認知心理学の観点からいうと、人が見落としをするのは当たり前です。「Invisible Gorilla Test(見えないゴリラテスト)」という、認知心理学界隈(かいわい)でとても有名な動画による実験があります(下の図5を参照)。

この動画では、白いシャツのチームと、黒いシャツのチームでバスケットボールのパス回しをしています。この実験では参加者は「白いシャツのチームの人たちが、何回パスを回すかを数えてください」と指示されました。

ただこのとき、半分以上の人が横切るゴリラ(の格好をした人)の存在に気がつかないということが起こりました。この授業でもまったく同じことが起こりましたね。これはかなりショッキングな結果です。このように見落としは、「当たり前」のことなのです。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 そもそも私たちは、「客観的」に世界を見ることができるのか? より 今井むつみ:著 日経BP:刊

それどころか、意識の向け方によっては、目の前のものも「見えていない」こともあります。

「見る」だけでなく、他の感覚も同じです。

認識の仕方が違うなら、受け取り方も違ってくるのは当然です。

私たちは、実は「違う世界」で生きている。

この事実を理解するだけで、人との関わり方も、大きく変わってきますね。

人は基本的に「論理的な思考」が苦手

人間は、思考する生き物です。

思考することで、私たち人間は、今日の繁栄を築いてきたといっても過言ではありません。

しかし、過信は禁物です。

今井さんは、実は、私たち人間は、「論理的な思考」が苦手

なのだと指摘します。

【論理的思考①】必要条件と十分条件を間違える

私たち人間は、「論理的な思考」が苦手です。

私も教員生活が30年近くになりますが、その中で学生さんと次のようなやりとりを何度したかしれません。教師:この授業で単位を取るためには、最低80%の出席が必要です。

学生:80%以上出席したのに、不合格だったのは納得できません。「最低80%の出席」というのは、「必要条件」であり、単位取得のための前提です。この前提を満たして初めて、「単位取得」の可能性が生まれます。必要条件を満たした上で、一定のクオリティのレポートを提出することなどが求められるわけです。

それにもかかわらず、毎年のように、

「80%以上出席したのに、不合格だったのは納得できない」

「80%は出席したのに、自分が単位を落としたのは何かの間違いではないですか?」

などと言ってくる学生がいます。このように言う学生は、必要条件と十分条件を取り違えてしまっているわけです。必要条件と十分条件の区別は論理の基礎中の基礎ですが、これを優秀な大学生が平気で間違えてしまう。「論理的に思考する」というのは、実は人間にとって難しいことなのです。

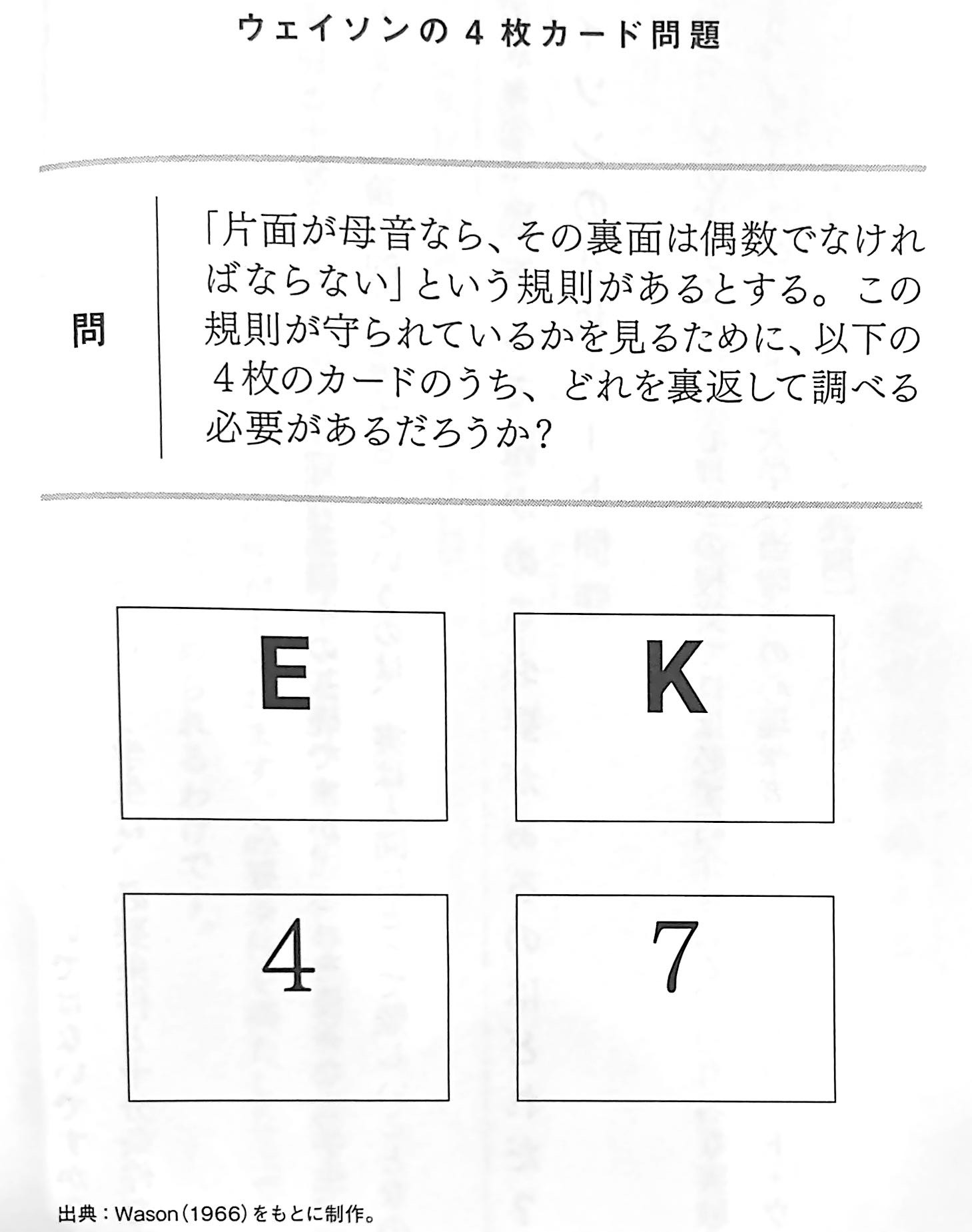

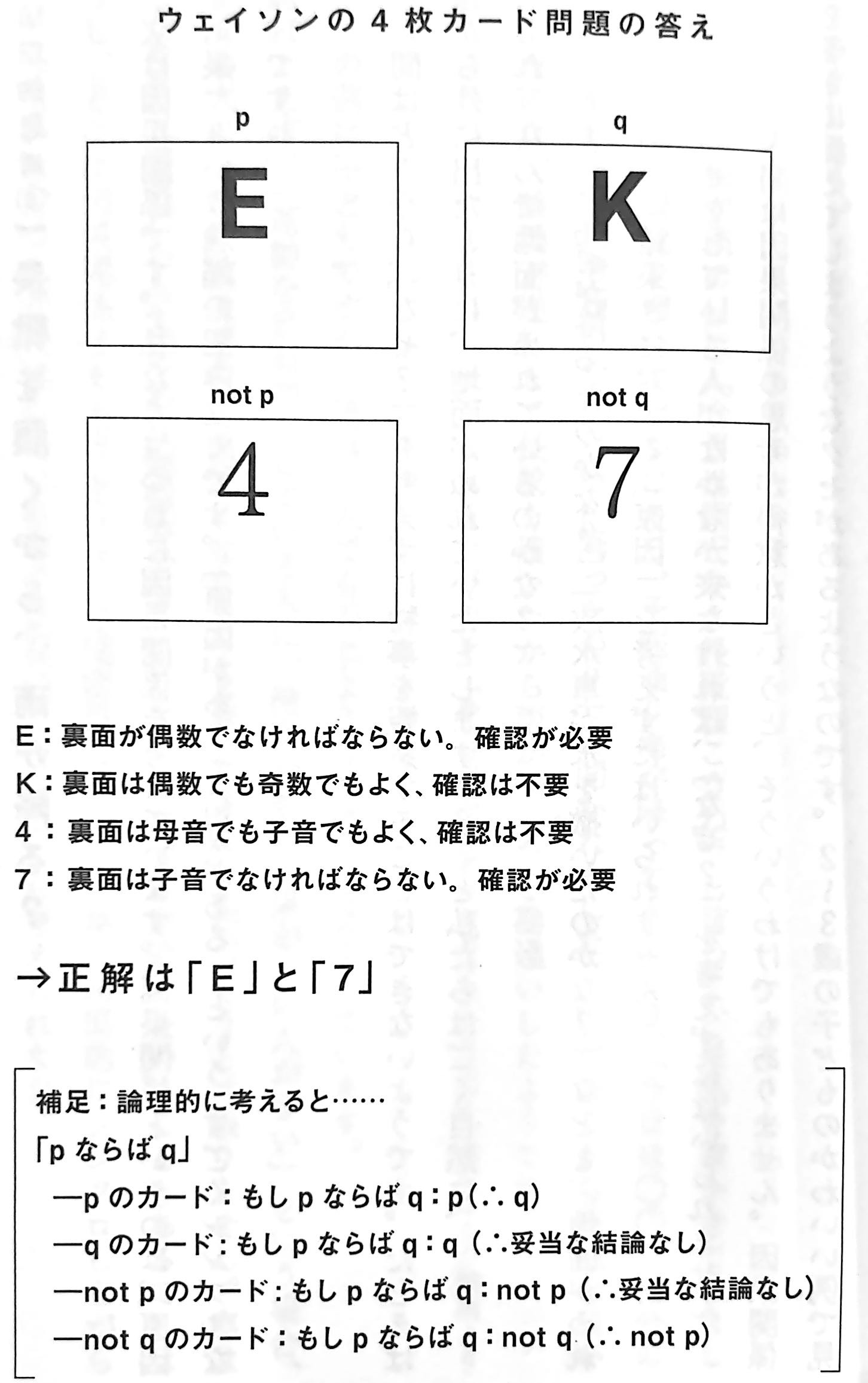

【論理的思考②】裏返して確かめる必要があるのはどれだ? ウェイソンの4枚のカード問題

もう一つ、どの大学でも認知心理学の授業でほぼ必ず紹介される、超有名な実験を紹介しましょう。イギリスのロンドン大学(当時)の心理学者ペーター・カスカート・ウェイソンが発表したものなので、「ウェイソン問題」として知られているものです(下の図6を参照)。

問いにもある「片面が母音なら、その裏面は偶数でなければならない」という規則が守られているかどうかを見るために、4枚のカードのうち、どれを裏返す必要があるでしょうか。

パッと見てわかる方も多いと思いますが、ここではあえて、1枚ずつ考えていきましょう。母音の「E」を裏返すことは、誰でも思いつきますね。「E」は母音ですから、その裏は偶数でなければならないはずです。

では、「K」はどうでしょうか。「K」は子音で、子音のカードに関する規則は指定されていませんね。「K」の裏は偶数でも奇数でもいいので、裏返す必要はありません。

次は「4」のカードです。非常に多くの人が、この「4」のカードの裏が母音ならば、規則を補強することにはなりますが、もし子音であるならば、先ほどの「K」のカード同様に、その裏面は偶数でも奇数でもいいことになります。つまり、この規則のもとでは、4を裏返す必要はないのです。

最後が、「7」のカードです。このカードはどうですか? 多くの人は、このカードを裏返す必要があるとは考えません。しかし、このカードの裏が母音なら、規則は守られていないことになりますね。つまり、正解はEと7です。しかし多くの人は「Eのカードのみ」、あるいは「Eと4のカード」を裏返す必要があると考えます(下の図7を参照)。

イギリスの名門大学の学生でさえ、正答率は25%程度でした。その後、さまざまな文化圏で追実験が行われましたが、正答率は10〜30%程度です。「7」を裏返す必要があると思いついた人がおよそ4人に1人以下だったということです。

私はこの「認知心理学」の授業で、28年間毎年、この問題を受講生にやってもらいました。日本でも、毎年正答率は25%程度でした。ウェイソンのもともとの実験から半世紀以上たっても、文化圏が違っても、正答率はほとんど変わらないのです。これは古典的な論理の問題で、命題の論理的な包含関係を問う論理学の基本です。しかし残念なことに、人は一般的にーー若くて記憶力が高く、優秀な大学生ですらーーこういった思考が苦手なのです。

【論理的思考③】長靴を履くから、雨が降る?

次は因果関係です。私たちはつねに因果関係を考えています。因果関係というのは、「原因→結果」という論理の組み立てです。「原因があって結果がある」という、すごくシンプルな論理ですね。

人間はどうやら、「なぜ?」を考えずに物事を観察することはできないようです。たとえば家から外に出たときに、地面がぬれていたとします。すると私たちはごく自然に、

「あれ、なんで地面がぬれているのかな?」

と考えます。「雨が降ったのかな?」「放水車が水を撒(ま)いたのかな?」などと、地面がぬれているという「結果」に対する「原因」を考えずにはいられません。

待ち合わせをしている人がなかなか来なければ、「なぜ?」を考えずにはいられません。

ただ、人間は因果関係の思考が得意かという、そういうわけでもありません。因果関係を逆さに捉えてしまうようなクセがあるようなのです。2〜3歳の子どものかわいい例で見てみましょう。天気予報が雨の日は「今日は雨だから長靴履こうね」と言って、長靴を履かせていました。ある長靴を履いて出かけた日、予報通り雨が降ってきたとき、「今日は〇〇(自分の名前)が長靴を履いたから雨が降ったの?」と聞かれました。雨が降るから長靴を履いたのに、論理が逆転して長靴を履いたから雨が降ったと勘違いしたようです。

YouTube「ゆる言語学ラジオ」バタフライエフェクトさんの投稿よりこの例は子どもですが、実は大人でも同じような間違いをよくしています。

たとえば、「運動を定期的にしている人に、健康診断の結果がいい人が多い」という場合、多くの人は「定期的な運動で健康になれる」と考えがちですが、そうとは限りません。実は「そもそも健康だから定期的な運動ができている」(因果関係が逆)ということもあるでしょうし、そこに因果関係はそもそもなく、相関関係であって、単に時間的にシンクロしながら起こっている、つまり共起しているにすぎないということも考えられます。【論理的思考④】ほんとうの因果関係なのか、「風が吹けば桶屋(おけや)が儲(もう)かる」なのか

実は、本物の因果関係を見つけるのは、すごく難しいことです。この世の中で、一見因果関係のように思われていることの中のとても多くは、擬似相関ではないかと思います。まずは、擬似相関がどのようなものか確認しておきましょう。

気温の高い日が続くと、ビールが売れます。「暑いから1杯」やる人が増えるからです。1杯のつもりが、2杯、3杯となり、消費は増えます。

同様に暑い日が続くと、海難事故が増えます。これは海や川で遊ぶ人が増えるからです。

この暑さの影響から生じる2つの事項を組み合わせて「ビールの消費が増えると、海難事故が増える」勝手に因果関係を読み取ってしまうのが、擬似相関です。これは私たちが往々にして陥る思考のミスです。これは単なる擬似相関で、本物の因果関係ではありません。もしそうなら、海難事故を減らすために、ビールを規制しなければなりません。

私たちは、要因A(気温が高い)が、結果B(ビールの消費が増える)と結果C(海難事故が増える)に影響を与えているにもかかわらず、結果Bと結果Cとの間に因果関係を見いだしてしまいます。◯気温が高い → ビールの消費が増える

◯気温が高い → 海難事故が増える×ビールの消費が増える → 海難事故が増える(擬似相関)

ビールと海難事故であれば、擬似相関と見抜くことは簡単かもしれません。

しかし、なかなか見抜きにくいものもあります。その典型が、拙著『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』(日経BP)で取り上げた「親の蔵書が多いと、子どもの成績が上がる」であり、また「朝ご飯を食べると、成績が上がる」でしょう。「朝ごはんを食べると、成績が上がる」は、ウェブなどでまことしやかに語られています。実際、調査をすると、「朝食を毎日きちんと食べている子ども」は「成績が上がる」という結果が出るかもしれません。すると多くの人は、

朝ご飯を食べる → 成績が上がる

という因果関係だと思ってしまいます。しかし、冷静に考えてみれば、そうとはいえないことがわかります。子どもが毎日朝食をとる背景には、より整った家庭環境や健康な身体などがあると考えられます。

ですから、家庭環境が整わないまで子どもに朝食をとらせることだけを徹底しても、子どもの成績は上がらないはずです。とにかく何か朝に食べさせればいいとばかりに、菓子パンやスナックなどを用意するのも同様です。こうした間違った思い込みによる行動はときに、思っていた効果とは逆方向の結果につがってしまうことさえ、あるかもしれません。

一方で、普段しっかり朝食をとっている子どもが、何か事情があって1日だけ朝食がとれなかったとしても、成績に大きな影響がないだろうことは想像に難くありません。このように、朝食と子どもの成績は擬似相関の可能性が高いのですが、朝食の有無はアンケートで尋ねやすく、またわかりやすいということもあり、いろいろなところで語られ続けています。本来は朝食の有無が成績に関係するのではなく、その背後にある親の考え方や家庭環境、子どもの健康状態が、子どもの学力に関係しているのです。

私たちは、日頃からごく自然に「なぜ?」を考える思考をします。しかしときに(というより頻繁(ひんぱん)に)勘違いをして、決めつけているのです。

この世の中に、因果関係が断定できるものは、実はとても少ないかもしれない。そう知っておくだけでも、擬似相関を因果関係だと勘違いしてしまう危険性を下げることができるのはないでしょうか。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 人は基本的に「論理的な思考」が苦手である より 今井むつみ:著 日経BP:刊

私たちは、自分たちが理解できないことが起こったとき、思考を使って、その理由を考えだそうとします。

そのようなとき、上に挙げたような「必要条件と十分条件の取り違え」や「因果と相関の混同」が起こり、間違った結論を導いてしまうことが多々あります。

自分の頭の良さに自信を持っている人ほど、この「論理の罠」にはまりやすいです。

気をつけたいですね。

「スキーマ」とは何か?

高度な思考を行ううえで、欠かせないのが「スキーマ」と呼ばれる脳の機能です。

スキーマとは、経験を自分で抽象化して、無意識の知識にしたもの

で、暗黙の枠組み

とも呼ばれています。

では、人間は、思考において、どのようにスキーマを活用しているのでしょうか。

【スキーマ①】思考を助ける「実用スキーマ」

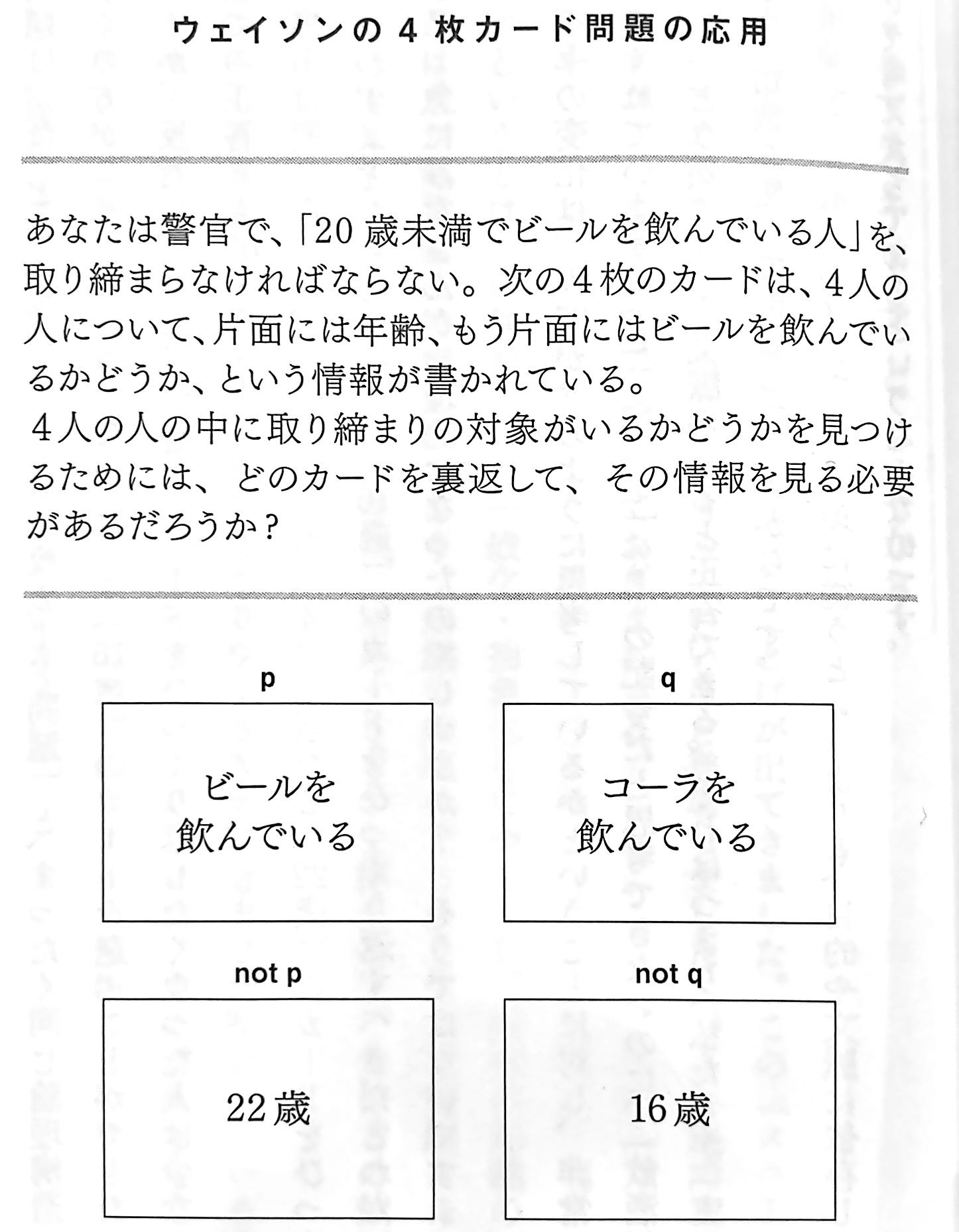

先ほど、ウェイソンの4枚カード問題で、10〜30%くらいしか正答できなかったという話をしました(51ページ、上記)。難しいと思われた方も多かったかもしれません。

では、次のページの問題はどうでしょうか。今回も、4枚のカードです(下の図8を参照)。

4枚のカードには、4人の人について、片面には年齢、もう片面にはビールを飲んでいるかどうか、という情報が書かれています。

この4人の中に「取り締まりの対象となる人がいるかどうか」を決めるには、どのカードを裏返す必要があるでしょうか。

読み進める前に、ちょっと考えてみてください。

この問題は、先ほどの「ウェイソンの4枚カード問題」と、まったく同じ論理構造です。しかし、多くの方が「ビールを飲んでいる」と「16歳」のカードを選ぶことができたのではないでしょうか。反対に、今回は「22歳」のカードをひっくり返したくなった人は少ないでしょう。実験での正答率も62.5%と、先ほどの「4」に当たる「22歳」のカードをひっくり返したいとは思わず(どちらもnot p)、「16歳」のカードをひっくり返すべきだとわかったのでしょうか? 急にみなさんが論理的になったのでしょうか? そうではないですよね。この正答率の変化は、人間がどのように思考しているかということに対し、非常に深い示唆を与えてくれています。「E」や「7」などの記号だと思考できないのに、「飲酒規制が守られているかどうか」という文脈があると正答できる。それはつまり、私たちが「実用スキーマ」、つまり知識を使って推論しているからです。

人は、推論や問題解決の文脈では、論理に従うというよりも、目的や文脈に依存したスキーマを用いて考えがちであるということなのです。【スキーマ②】スキーマとは何か?

さて、ここまで何度か「スキーマ」ということばが出てきました。この「スキーマ」ということばは、この授業では毎回必ずと言っていいほど登場しましたし、これまで本書にも登場していますが、ここで改めて説明しておきましょう。

スキーマというのは、経験を自分で一般化・抽象化してつくった、暗黙の知識のことです。言い換えれば人が無意識に持つ知識であり、知識の枠組みでもあります。実用スキーマというのは、そのスキーマの中でも日常の経験に関連するものを指します。先ほどの飲酒の問題はその一例です。

私たちは多くの場面で、論理的思考よりも実用スキーマを使って判断していますが、一方で、「自分がスキーマを使っていること」に気がついていません。そこが落とし穴です。私たちは、スキーマを使っているということに気づかずに、スキーマのフィルターを通して情報を選択し、行間を埋めて理解し、記憶しています。

もし、みなさんが自分の欲しい情報、好きな情報、聞いて楽しい情報、言ってほしい情報ばかりを集めてしまうなら、「こうあるべき」というスキーマが、みなさんの中にあるからです。無意識のうちにあなたのスキーマは、周りの情報の選択をしています。

そして同時に、そのスキーマが、理解するための行間を埋めています。「確証バイアス」というのは、あなたのスキーマが働いている結果でもあるのです。【スキーマ③】言語のコミュニケーションはスキーマありき

みなさんは日本語ができれば、日本語で話されたり、書かれたりしているものは、当然理解できると思っているかもしれません。しかし、実際にはスキーマがなければ、わからないことがほとんどです。

たとえば私が、みなさんが何の知識も持たない専門用語を並べて、心理学の専門的な知識について講義をしたとします。心理学のことを知らない人であれば、ほとんど理解できないはずです。

それは他の分野、たとえば科学や物理学、医学、あるいは歴史学などについても同じです。何かを理解するためには、スキーマを使って行間を埋めるということが不可欠なのです。なぜなら言語というのは、世界に存在する情報を大幅に圧縮し、切り取ったものだからです。別の言い方をすれば、言語は、ものすごく情報量を減らしているのですね。なぜ情報を減らさなければならないかというと、外界に存在する情報は膨大すぎて、人間にはとても全部処理できないからです。

言語によって大きく減らされた情報を復元するためには、圧縮されて切り取られた部分を、自分で埋めてつなげていくしかありません。この作業を「行間を埋める」というのですが、スキーマがなければ行間を埋めることができないのです。

また、スキーマがなければ、記憶することも困難です。なぜなら理解ができなければ、記憶もできないからです。先ほど、人間は言語情報をそのまま文字列として記憶することが極度に苦手だという話をしました。人間は、何かの言語情報に触れると、必ず意味を理解しその意味を記憶します。ですから、意味がわからなければ、記憶もできないのです。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 スキーマがあって初めて、高度な思考が成り立つ より 今井むつみ:著 日経BP:刊

それらを関連づけているのが「スキーマ」であり、人間は誰でも、その人独自のスキーマを持っています。

私たちは、今起こっていることを、これまでの経験をもとに作り上げたスキーマに照らし合わせて理解します。

そして、得られた情報を言語化して組み込むことで、スキーマをバージョンアップします。

会話は、情報を圧縮した「言葉」を使います。

ただ、その言葉への意味づけは、スキーマが異なれば、当然変わってきます。

当然、お互いを理解するには「行間を読む努力」が必要になります。

「アブダクション推論」とは?

人間は、さまざまな限界を持つ生き物

であり、情報処理能力や記憶力にも、限界

があります。

今井さんは、人間は、そういった制約を乗り越えるために思考のしかたを進化的に発達させてきた生き物

だと指摘します。

では、動物やAIとも異なるという、人間独自の思考スタイルとは、どのようなものでしょうか。

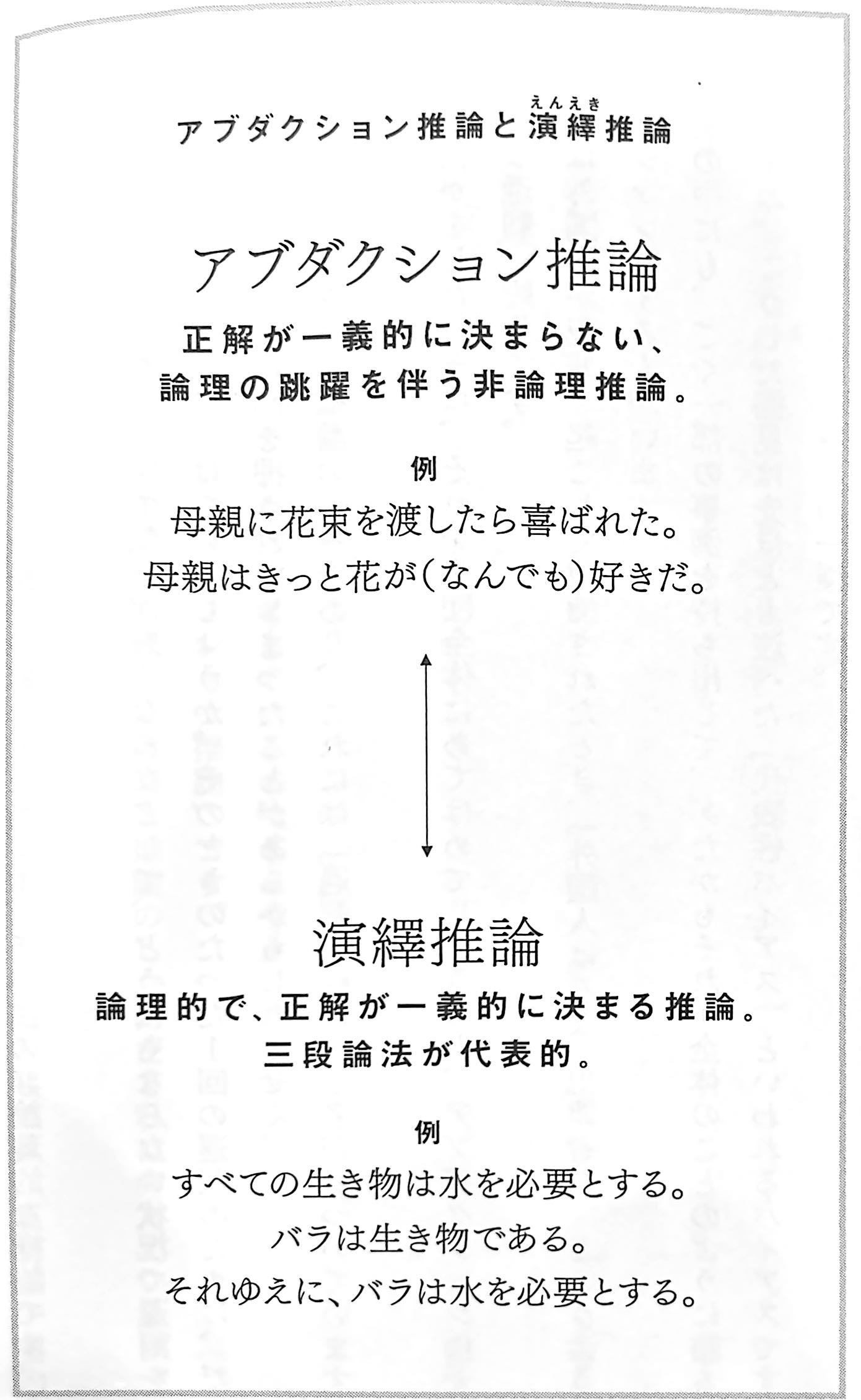

【アブダクション入門①】人間は、アブダクション推論で思考する

(前略)

では人間は、いったいどのように思考しているのでしょうか。

それは、スキーマに頼った「アブダクション推論」です。

このアブダクション推論が、人間の非常に特徴的な推論のしかただと私は考えています。アブダクション推論は、なかなか定義が難しいものですが、特徴としては「正解が一義的に決まらない、論理の跳躍を伴う推論」であるといえます。ある種の非論理的な推論です(下の図9を参照)。

みなさんの中には、電車の中で気分が悪くなるなどして、どうにもならない状況で遅刻をしたことがある方がいるのではないでしょうか。そのときのたった1回の遅刻のために、「だらしない奴だ」という烙印(らくいん)を押されてしまったことがあるかもしれません。

これもアブダクション推論の一種であり、これには「過剰一般化」と名前がついています。1人が何かをしたときに、それを集団全体にあてはめてしまうのも、アブダクションによる典型的な過剰一般化です。

たとえば外国人が犯罪を起こして逮捕されたとき、「外国人はみな、犯罪者だ」というようなリアクションをする人がいます。

政治家の中にも、ごく一部の事例を持ち出して、あたかもそれが全体のことのように語る人がいますよね。こうした偏見は先ほども述べた「代表性バイアス」といわれるバイアスですが、これもまたアブダクションの一種です。

このように、アブダクションは結論を導くために論理の飛躍があるため、思い込みや偏見の源にもなりがちで、いいことばかりではありません。しかし、いいか悪いかは置いておいて、非常に人間的な推論のしかたであるといえます。【アブダクション入門②】不完全、不正確な情報を補い、正しい結論に導く

何より、人間にとってアブダクションは、絶対に必要な推論です。

先ほど、福井県立図書館の司書さんの話をしました。利用者の「書名の覚え違い」を集めた本です。その中で、

「村上春樹『とんでもなくクリスタル』はどこですか?」

という質問が紹介されていますが、村上春樹さんの作品に限らず、『とんでもなくクリスタル』という作品はどこにも存在しません。図書館の検索システムで、このように間違ったタイトルと作者名を入力してしまうと、「そのような本は見つかりません」と返ってくるでしょう。しかしこのとき、司書さんは、

「そんな本はありません」

で終えたりはしません。『100万回死んだねこ』には、次の2つの候補が紹介されていました。

・村上龍『限りなく透明に近いブルー』(講談社文庫)

・田中康夫『なんとなく、クリスタル』(新潮文庫)先ほどのように完全に間違ったタイトル言われても、「実は、これじゃないか?」と推論できるのは、とてもすごいことだと思いませんか。しかも、この推論は、単なる当てずっぽうでも適当でもありません。書名も著書名も間違っているにもかかわらず、この2つのどちらかではないか、と思いつくことができる。シャーロック・ホームズみたいですよね。

ちなみに、ホームズがしている推論はまさにアブダクション推論です。ホームズは、普通の人が目に留めないようなものに注目します。犯行現場に残されたものに注目し、そこから「犯行はこのように行われたのではないか」「この人が犯人なのではないか」ということを、論理を積み重ねて考えていくのです。【アブダクション入門③】コミュニケーション成立の鍵

ホームズのように特別な能力のある人でなくても、司書さんのように膨大な本の知識がなくても、私たちは普段からアブダクション推論をしています。「実はこうなのではないか?」と考えて、欠けている情報を補い、推論する。そういった能力を持っているのです。

そもそもコミュニケーションは、アブダクション推論がなければ成立しません。

人はコミュニケーションにおいて、まず「今、自分と相手の人は、何について話をしているのか」と、状況を読んでいます。そして、そこから相手のことばの一つひとつの意味を推論し、相手の心を読み、行間を埋めているのです。たとえば相手から「ウサギ」ということばが出てきたとして、みなさんの頭の中に単語の意味が収められた辞書があり、それが辞書のように「ウサギ=ウサギ科の哺乳類(ほにゅうるい)の総称のように記されていたとしても、その会話における「ウサギ」の意味はわかりません。

その会話の中で、「ウサギ」ということばを、相手がどういう意味で使っているのか。それがわからなければ、会話は成り立たないわけです。相手が話す「うさぎが好きだ」の「ウサギ」は、ペットかもしれませんし、食材かもしれません。比喩(ひゆ)的に特定の人(たち)のことを指しているのかもしれません。ですから人は、単語一つを使うにしても、あるいは理解するにしても、全体の状況や文脈の中から、単語の意味を推論しなければなりません。そして相手の心を読み、行間を埋めていく。そういったことをしなければ、コミュニケーションは成り立たないのです。これも立派なアブダクション推論です。

実際に、生活のいたるところで、私たちはアブダクション推論をしています。コミュニケーションとアブダクションについては、『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』で詳しく説明しています。【アブダクション④】ルールの遵守にもアブダクションが必要

アブダクションが活用されている例として、ルールの遵守について考えてみましょう。

ルールの遵守というのは、演繹推論だと思われがちです。たしかに演繹推論は、命題が正しいかどうかを決める推論ですから、ルールとの関連性は強いかもしれません。

しかし、たとえば「日本語の使い方が文法的に正しいかどうか」を、演繹推論だけで判断できると思いますか? 次のような文で考えてみてください。「今日、私は学校で行きました」

日本語の母語話者なら、この文を見てすぐに、「間違っている」と感じるでしょう。

ただ、言語の正しい・正しくないという推論は、このように簡単なものだけではありません。

みなさんもレポートなどで文章を書いていて、「てにをは」で迷うことはありませんか? 私はよくあります。校正の方にクエスチョンをつけられたり、「ここ、違うんじゃないですか」と提案されたりすることもあります。「たしかにそうだな」と思うこともあれば、「ほんとうにそうだろうか?」と悩んでしまうこともよくあるのです。それはなぜかというと、助詞とはいえ、「てにをは」にも一つひとつ意味が込められているからです。機械的に「この場合には『は』を使う、『て』を使う」という規則に従って判断しているのではありません。文脈から考えているのです。

【アブダクション入門⑤】アブダクションによる、ルールからの逸脱

『カンマの女王 「ニューヨーカー」校正係のここだけの話』(メアリ・ノリス著、有好宏文訳、柏書房)という本があります。

私のイチオシの本で、授業の中でも紹介しました。この本の著書のメアリ・ノリスは、アメリカの老舗(しにせ)雑誌『ニューヨーカー』の校正者です。この雑誌はアメリカのインテリ層に広く読まれていて、文学作品だけでなく、政治や経済、あるいはライフ全般など、あらゆるジャンルを扱っています。

そして、その洗練された英語にも定評があり、絶対に文法の間違いは許されない。英語母語話者のインテリの人々がお手本にするような英語で書かれている雑誌として有名なのです。校正者はその雑誌で、最後にことばのチェックをする人です。

もちろん『ニューヨーカー』には、文法や表記の規則、ルールブックがあります。それは一般の文法書よりもずっと厳密で、文法の正誤というよりも、雑誌全体で統一感を出すために使われています。文章や文学・記号の使い方のルールが、ほんとうに細かく決められているのです。ただ、そもそもこの雑誌に寄稿する人は、一流の筆者たちです。母語とはいえ、文章を書くのが得意でない学生の文章を直すのとは、わけが違います。

一流の筆者が打ったカンマ(,)やセミコロン(;)が、正しいのか、正しくないのかを、校正者は判断しなければなりません。

一流の筆者というのは、文法や表記のルールをわざと逸脱することがあります。普通の文法規則とは違うところにわざわざカンマを打ったりすることもあります。たとえば、「カンマの女王」ことメアリ・ノリスは、他の校正者が「トル(削除)」と判断した小説家ジェームズ・ソルターのカンマについて、著者とやり取りをしたことをこの本に記載しています。

しかし、ジェームズ・ソルターは問題のカンマそれぞれの裏にある理由を説明してくれた。思ったとおり、Eve was across the room in a thin, burgundy dress showed the faint outline of her stomach のカンマは、ドレスの下の腹部の輪郭を強調するためだった。「thin burgundy dress〈派手な赤ワイン色のドレス〉ではなくて」と彼は書いていた。「thin dress, burgundy in color〈派手なドレスで、色は赤ワイン色〉なんです。読者に、薄さに注目して欲しかった。お察しのとおりです。たしか、校正者がカンマに印をつけていたのを、私がママイキにした。」

メアリ・ノリス著、有好宏文訳『カンマの女王』(柏書房)「ママイキ」とは、「修正指示を取り消して原文を生かす」という意味の校正用語です。

ルールの逸脱を発見したとき、一流ではない校正者は、それを無条件に筆者に差し戻します。「規則と違います」と。

一方、一流の校正者は、その意味を徹底的に考えます。「この筆者がここで逸脱する意味はなんだろう?」と考え、ときに受け入れるわけです。

もちろん、どんなにすごい筆者でも、うっかり間違えることはあります。ですからそれがうっかりなのか、意味があるのかを検討し、間違いであれば直しますが、その前にほんとうに間違いなのかを徹底的に考えるのです。老舗の雑誌で、「規範から外れる」ことは、すごく大変なことです。校正者の判断だけではなく、職位が上の人にも数人確認してもらい、OKをもらわなければなりません。その大変さをあえて引き受けるというのが、言語のプロの仕事です。

これは決して、「単に規則に合っているか、・合っていないか」を判断するだけではありません。ルールに則っているか、いないかというレベルではないわけです。一流の校正者は、よりよい伝え方ができると判断すれば、文法書からも辞書からも逸脱を許す。その判断は、ルールブックに則った演繹推論ではありません。アブダクション推論なのです。【アブダクション入門⑥】論理的正しさを超えた意味の世界へ

もちろん、文法書や辞書からの逸脱を、いつも受け入れればいいということではありません。それでは、校正者という仕事はいらなくなってしまいます。

そうではなく、基本的に規則をすごく厳しく守りながらも、ギリギリのところで逸脱を許容する柔軟性を持っている。それが一流のプロの校正者であって、そこに必要なのはアブダクションです。

これと同じことは、司法判断でもいえます。その行動が罪になるかどうかは、法律の条文に則っているか否かで決まります。「盗んではならない」と書かれているのに盗んだら、それは法律を破っていることになりますから、罰せられます。ただし、世の中はすごく複雑です。グレーゾーンにあることも多い。ある行動が法を破っているのかどうかは、簡単には決められないことが多いわけです。弁護士や裁判官という職業が必要なのは、そのためです。

検察は、容疑者は法律を破り、逸脱しているという立場で、その事件を考えます。弁護士は反対の見方をします。両者の間で法律を守りながら解釈し、どちらに分(ぶ)があるのかを決めるのが裁判官です。

とくに裁判官には、アブダクション推論が必要となります。演繹推論では、裁判官という職業は成り立ちません。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 情報処理能力や制約が生み出した人間独自の思考スタイルとは? より 今井むつみ:著 日経BP:刊

足りない情報を「推測」で補い、論理を飛躍させることで、独自の結論を得ることができる。

それが「アブダクション推論」です。

まさにAIにはできない、人間ならでは思考スタイルといえます。

「〔点〕を〔面〕に広げる」ということ

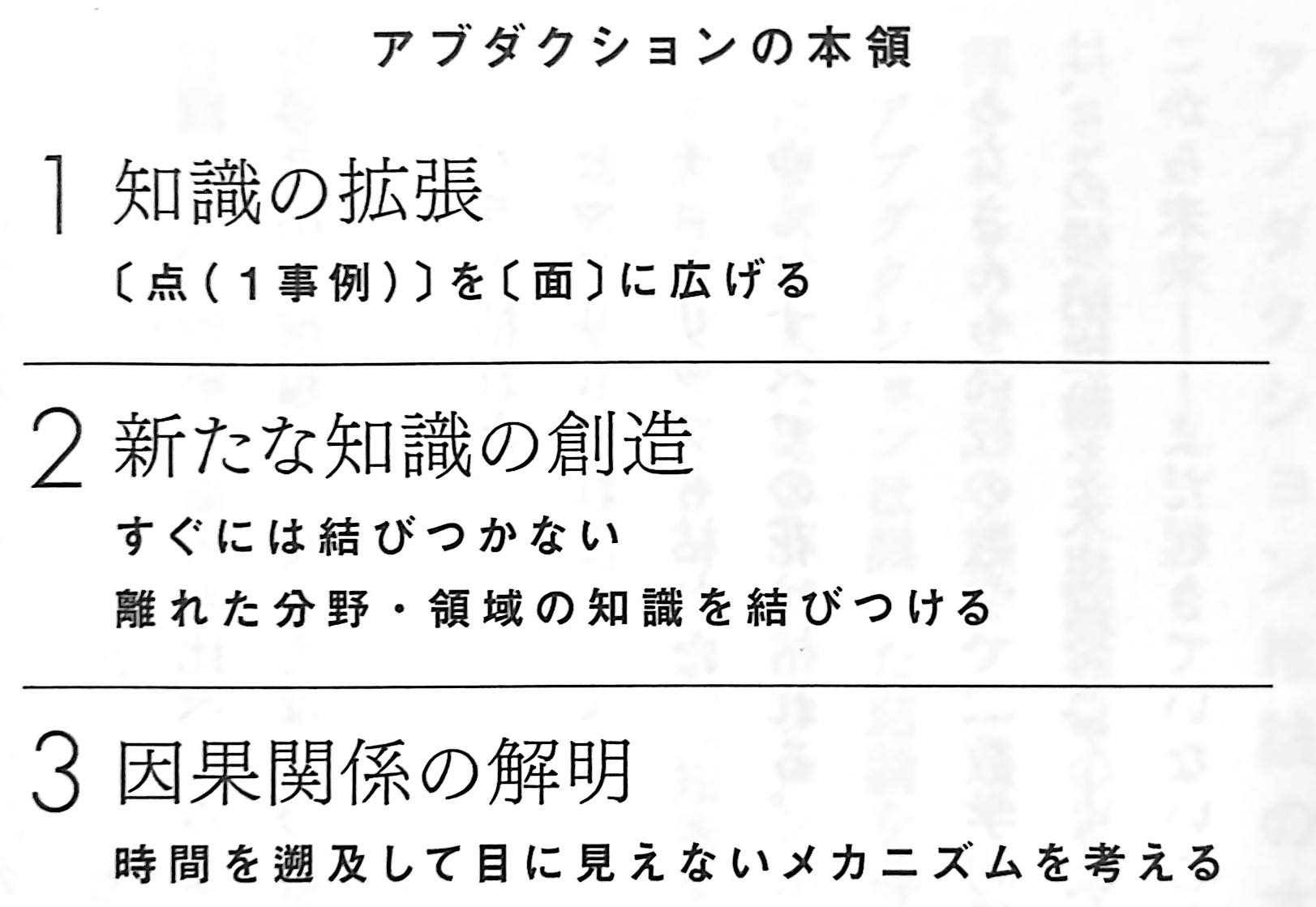

アブダクションの本領。

それは、すでにある知識を修正したり、新たな知識を創り出したり

することです。

今井さんは、アブダクションの本領を、大きく以下の「3つの働き」として挙げ、それぞれについて解説しています(下の図10を参照)。

【アブダクションの3つの働き①】〔点〕を〔面〕に広げる

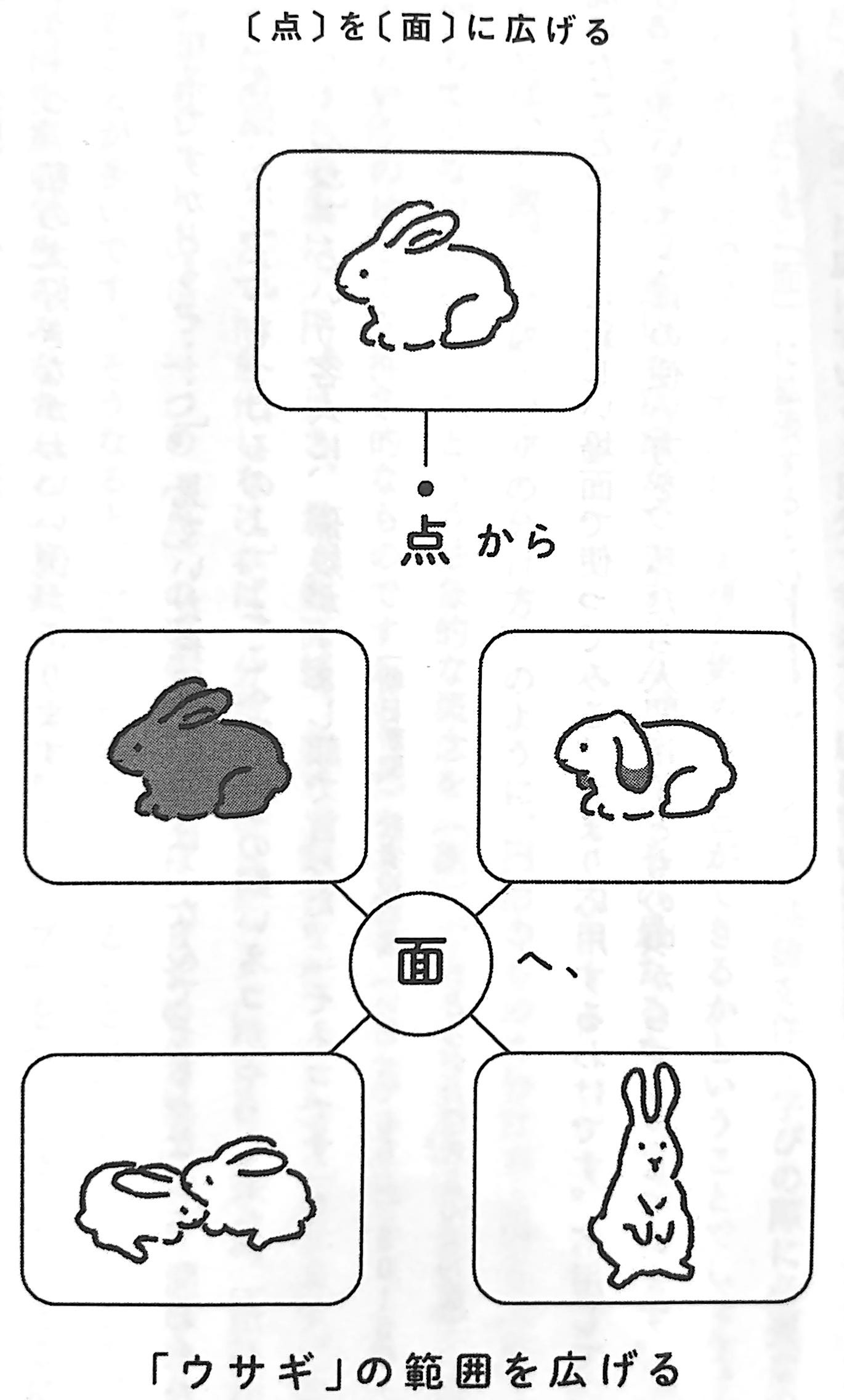

私たちが言語を覚えるときに絶対に行っているのが、「〔点〕を〔面〕に広げる」アブダクション推論です。

たとえばケージに入った動物を見て、

「あら、ウサギさんがいる」

と子どもに話しかけたとしましょう。このとき子どもが観察できるのは、「その状況でケージに入った動物がウサギだ」ということだけです。

しかし「ウサギ」ということばを使いこなすためには、茶色のものもウサギだし、耳がたれているものもウサギだ、ということがわからなければなりません。ケージに入っていた「ウサギ」という〔点〕を、他のいろいろなウサギに拡張して〔面〕にしなければ、「ウサギ」という言葉は使えないのです(下の図11を参照)。

基本的に私たちは、ことばの意味を教えることも、教えられることもできません。それはほとんど不可能なことです。「ウサギ」の意味を子どもに教える。「でも」の意味を子どもに教える。そういうことはできないのです。これは動詞も同じです。「お片づけしなさい」と親はしょっちゅう子どもに言いますが、「お片づけ」の意味を教えることはほとんど不可能です。

いくつかの場面で、片づいていない状態から、整理された状態に変化させるのを見せることはできます。でも、「片づける」といえる全部の場面を見せることはできません。仮に50の場面を見せても、そこから小さな子どもが「片づける」の抽象的な意味を自分で発見するのはかなり難しそうです。

子どもは、「お片づけしなさい」と言われた個々の状況から、仮説を立てます。その仮説を抽象化し、「お片づけというのは、整理されていない状況から、整理された状況に変えることなんだ」という理解にいたるわけですが、それにはたくさんの対象や場面での「片づける」経験が必要です。たった一言の、

「お片づけしなさい」

の意味を理解するために、このような抽象的な作業を子どもはしています。このように、〔点〕を〔面〕に広げるという過程をもって、言語を習得しているわけです。

もう一つ、私の大好きなかわいい例があります。「粗茶ですがどうぞ・・・・・」。見ていた孫娘(3)は「なんでそちゃなの」。問われた妻は「お客様には『そ』をつけるのよ」。そこへ我が家の飼いネコがやって来た。「かわいいネコちゃんね」という客人に、孫娘がすまし顔で言った。「そネコです」

「朝日新聞」読者投稿欄「いわせてもらお」2015年7月18日 おどろいた粗爺(じい)さん(79歳)の投稿より聞いたことをすぐに新しい場面で使ってみる。つまり応用するわけです。応用して、拡張する。こういうことばの使い方を、私たち人間は子どもの頃からずっとしています。

〔点〕を〔面〕に広げていく。自分で考えて、広げていく。

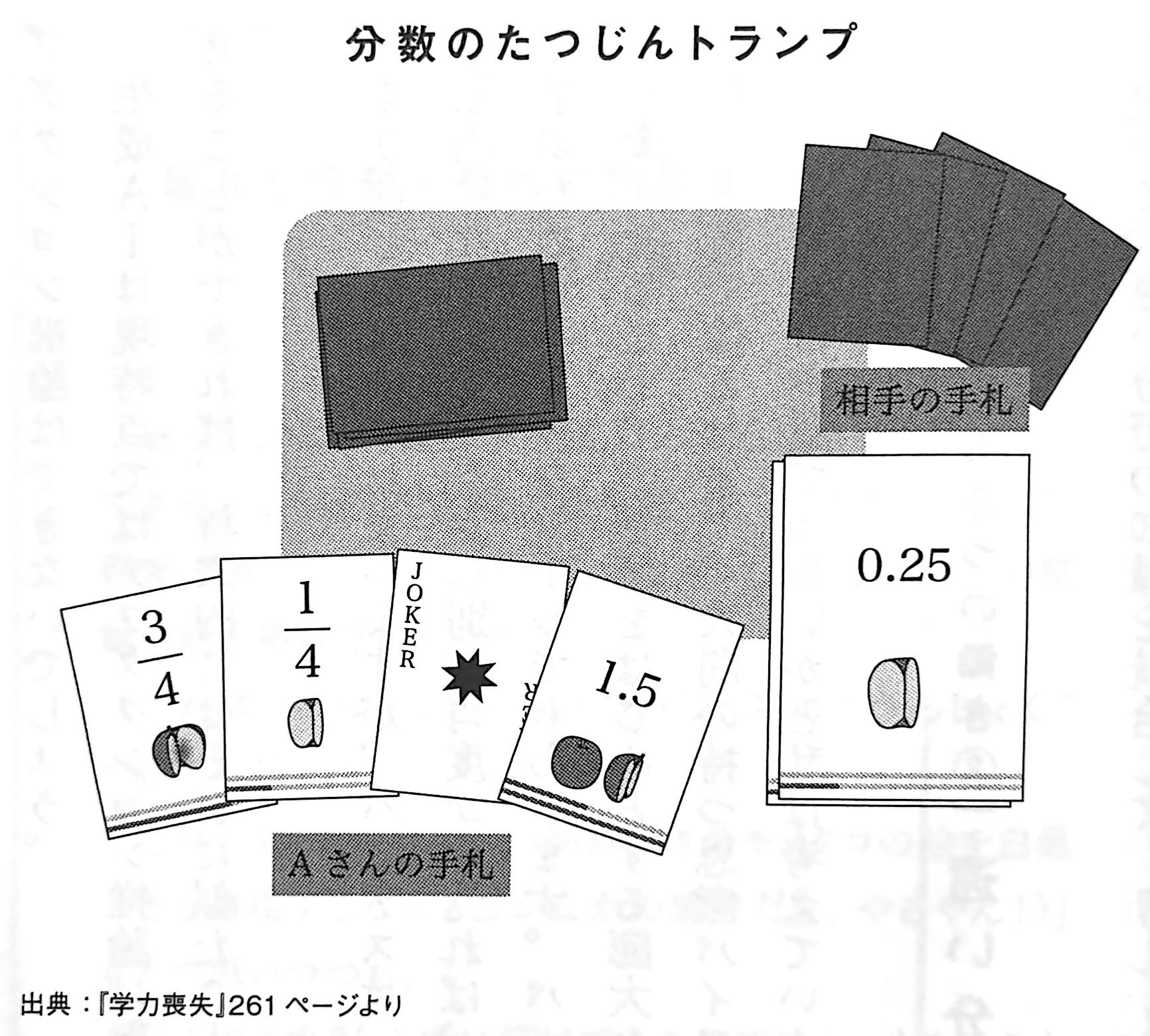

この、〔点〕を〔面〕に拡張するというアブダクション推論を伴う学びの際に必要なのが、一つの〔点〕だけでなくて、〔点〕を複数集めることができるかということでしょう。少なすぎる〔点〕では、適切な跳躍ができません。算数はその際たるものです。たとえば、分数。「分数=ピザの分け方」のように、円形のものの分け方という〔点〕でしか理解していなければ、分数という抽象的な概念を〔面〕で捉えることはできません。分数の概念というのはとても抽象的なものですから、たくさんの〔点〕が必要です。

〔点〕となる要素は、円、長さ、量、数直線、数式、割合など、いくつもあります。これらを結び合わせることで抽象化しなければ、分数を理解したことにはなりません。分数ができない子どもというのは、一つの〔点〕の事例、たとえば、「ピザの分け方」だけで分数を覚えていることが多いです。そうなると、分数の知識を拡張することはできなくなります。

私は研究室の学生のみなさんと「分数のたつじんトランプ」をつくりました(下の図12を参照)。そこに描かれているのは、円だけではありません。カードによって液体、数直線、リンゴ、数字が書いてあるので、分数という概念をさまざまな〔点〕で経験することができます。それが、分数を、「〔点〕の知識」から「〔面〕の知識」に変えていく助けになるのです。この「分数のたつじんトランプ」については、拙著『学力喪失 認知科学による回復への道筋(岩波新書)をお読みください。ところで、この〔点〕を〔面〕に広げる学びの背景には、76ページでお話しした思考バイアスが深く関係しています。そもそも私たちが行っている「限られた〔点〕から〔面〕に知識を拡張する働き」は、情報処理能力が有限だという前提のもと、自分が扱えるだけの量の情報を選ぶこととセットで起こっています。このときに役立つのが自身の感情や願望、常識的な知識を全部包含した「スキーマ」です。言い換えればこの「スキーマ」自体が思考バイアスでもあるといえるでしょう。

実際、生成AIにも、人間のバイアスのように見える振る舞いをさせようという研究が始まっています。生成AIは、原理的にはバイアスを持たないものであり、それこそが利点であると考えられていました。しかし一方で人間のバイアスは、知識の急速な拡張と創造性を支えている側面もあります。思考バイアスのない統計学習のみでは人間特有の「一を聞いて十を知る」学習のしかたや創造的な思考を実現することはできません。

たとえば「たし算」と「式」の意味がわかっている子どもたちは「1+1=2」と学ぶと、「2=1+◻︎」という問いに対して「◻︎=1」と答えることができます。「対称性バイアス」を持たなければ「1+1=2」と「2=1+1」はまったくの別物と考えられてしまい、このようなアブダクション推論はできないでしょう。

生成AIは現時点ではアブダクション推論は難しいと思いますが、うまくバイアスを働かせることができれば、将来的にはそれに似たことができるようになるかもしれません。くり返しになってしまいますが、バイアスは、一面では視野を偏らせ、誤解や間違いを生む原因になります。しかし別の角度から見れば、情報処理能力が有限である人間が、効率よく学ぶために不可欠なツールでもあります。バイアスのある人間がアブダクション推論をうまく働かせることで、言語をはじめとする膨大な物事を「生きた知識」として学ぶことができる。本書ではこれまで、人間の持つ思考バイアスについてページを割いてきましたが、これがバイアスの本質ではないかと私は考えています。

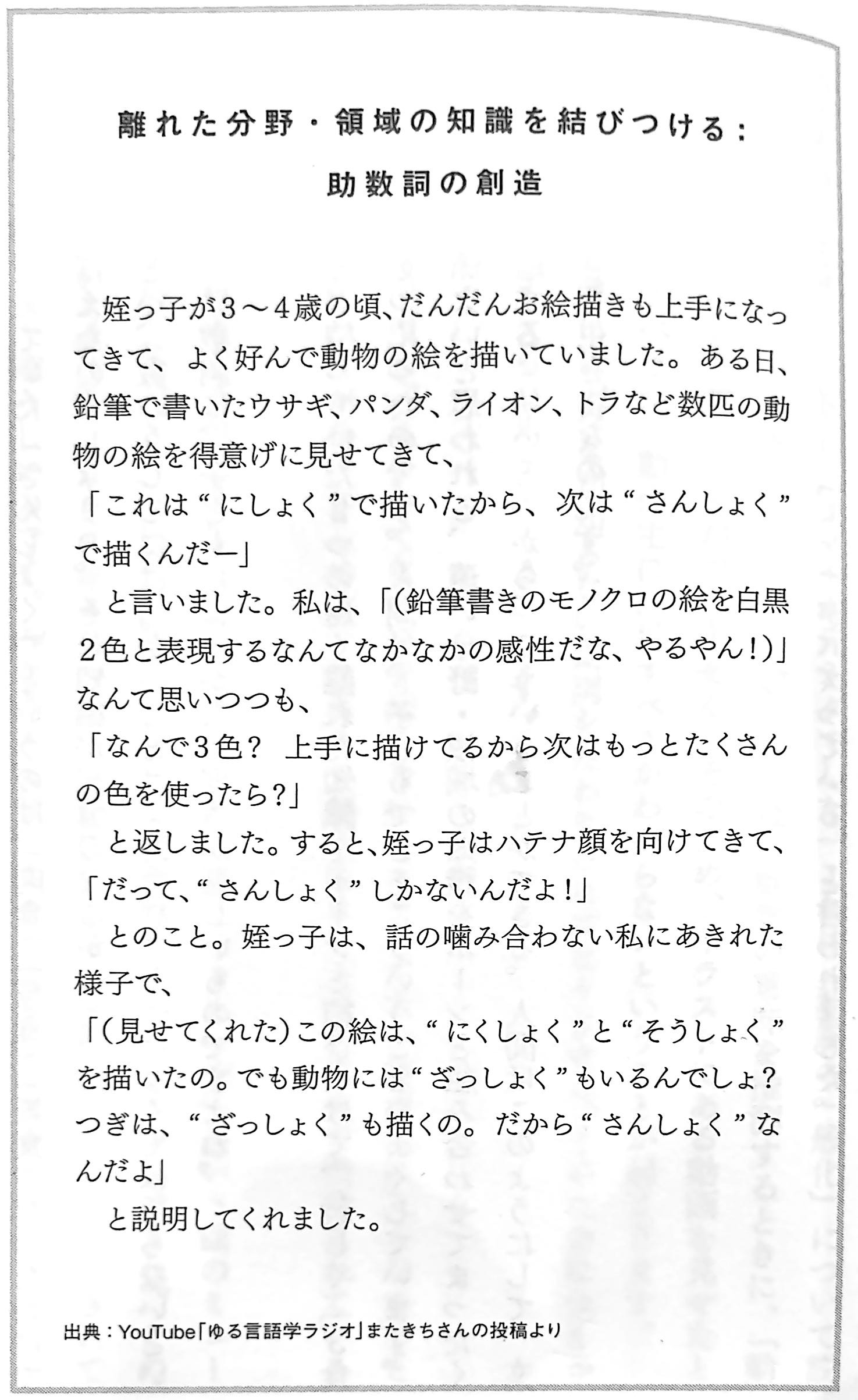

【アブダクションの3つの働き②】遠い分野の知識を統合する

続いて、遠い分野の知識を統合して、新しい知識を創造した例を紹介します(下の図13を参照)。

この子どもが考えていた「さんしょく」というのは、「肉食」「草食」「雑食」だったわけです。どこかでおぼえたのでしょうね。その知識が記憶のどこかにあった。

そしてもうひとつ、数のうしろには何かのことば(助数詞)をつけなくてはならないという知識があった。助数詞は、子どもになかなか理解が難しいものですよね。この子は、自分が持っていた2つの遠く離れた知識をポーンと結びつけて、新しく「3食(さんしょく)」をつくったのです。人間は、子どもでさえこういうことをよくしています。

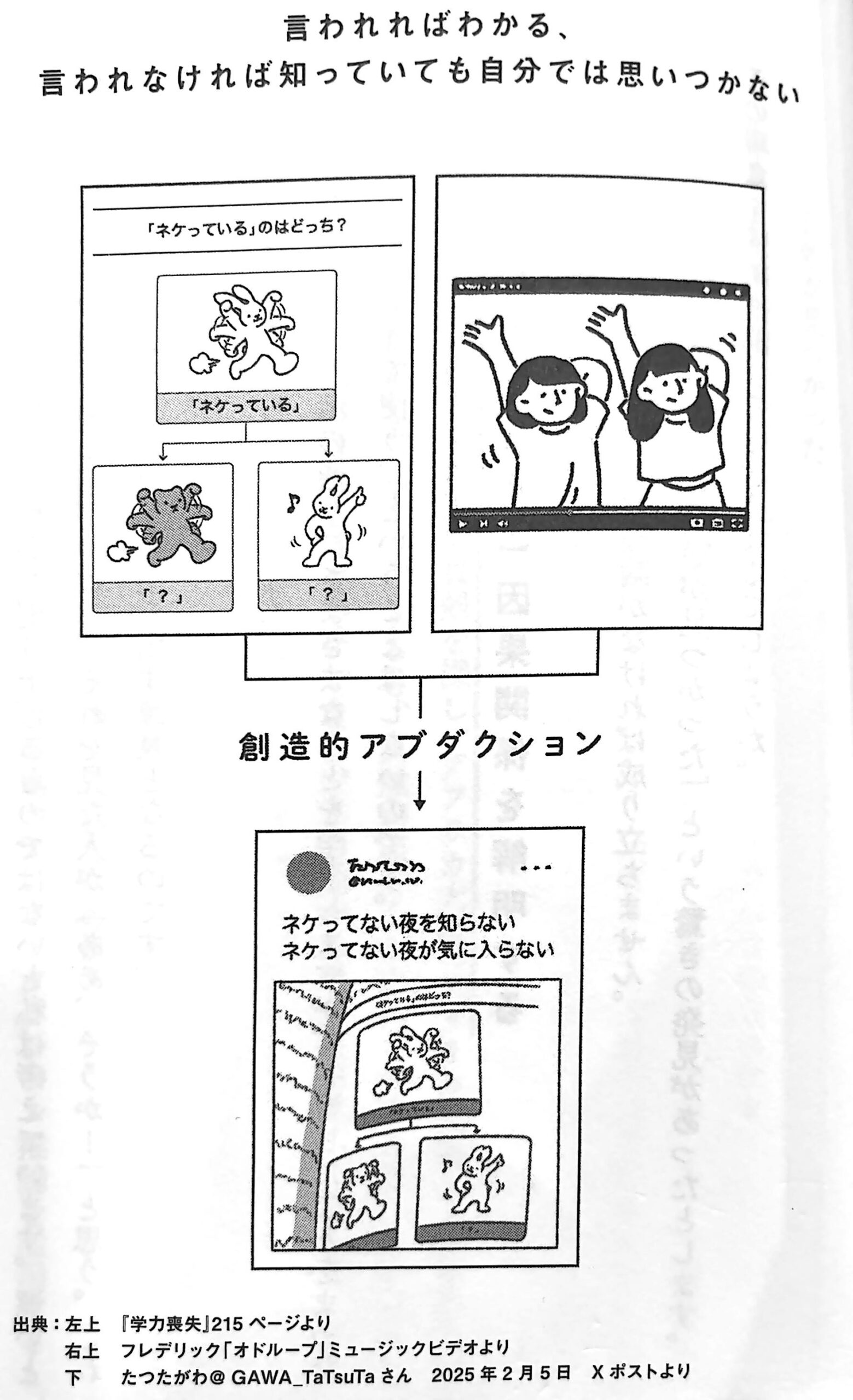

一見、全然関係ないと思われる、遠い分野・領域の知識をポーンと組み合わせてまったく新しいものを創造する。幼いときから、こういうことができる。人間はこのようにして、文明を進化させてきた生き物なのです。先日、ある方から「先生の『ネケ』がバズっている」と言われました。

『学力喪失』に載せた実験のイラストが元ネタでした。これは「動詞の一般化」について説明するために使ったイラストです。2、

3歳の幼児は、動詞の意味を推測するときに、「動作主」と「動作」を切り離すことができません。そのため、イラストにある動画を見せたときに、動作に注目すべきか、動作主に注目すべきかわからないということが起こります。

この実験をする際には、みなが知らない動詞を使わなければなりません。そのためにつくった新しい同士が「ネケる(ネケってる)」です。このイラストを引用し、「ネケってない夜を知らない ネケってない夜が気に入らない」とことばをつけた「たつたがわ」さんのXでのポストが、700万回を超えて表示されているというのです。

私は知らなかったのですが、フレデリックというバンドの「オドループ」という曲のミュージックビデオに、「ネケってる」に似た動きをして踊っているシーンがあるんですね。この「オドループ」という曲は、2025年4月現在でYouTubeで1.7億回を超えて再生されている、すごく流行った歌らしいのです。みなさんも知っているかもしれません。

私も動画を見てみたのですが、なるほどと思いました。この本のイラストから、この動画の一場面を思い出し、「ネケってる」とつなげる。これはすごく創造的なことです。今では、たくさんの方が思い思いの「ネケってる」イラストをポストしています。私の研究室のアシスタントも、「オドループ」のミュージックビデオは知っていて、

「言われれば、『そうかも』と思うけど、自分は全然気づかなかった」

と悔しがっていました。もちろん、99.9%の人も同様に、気づかないでしょう。

これは、創造的アブダクションのとてもいい例だと思います(下の図14を参照)。

普通だったら遠いところにあるから結びつかない2つの事象を、ある種の思いつきでポーンと結びつける。その人の中で、実験用に考え出された「ネケってる」という造語と、「オドループ」のミュージックビデオの中にあるダンスがなぜか結びついたという、このアブダクション推論を伴うひらめきが、人間のクリエイティビティの源泉だと思うのです。

創造性というのは、決してゼロから創り上げるものではないと私は考えています。遠いところにあるものを、ポーンと結びつける。それをみた人が「ああ、そうか!」と思う。これが創造性であり、イノベーションを生み出す源泉となるのです。AIに、このようなことはできません。

生成AIは、人間の指示の通りにさまざまなことを学習しますが、学習したことをまったく違う領域に持ってきて使う、ということはしないのです。【アブダクションの3つの働き③】因果関係を解明する

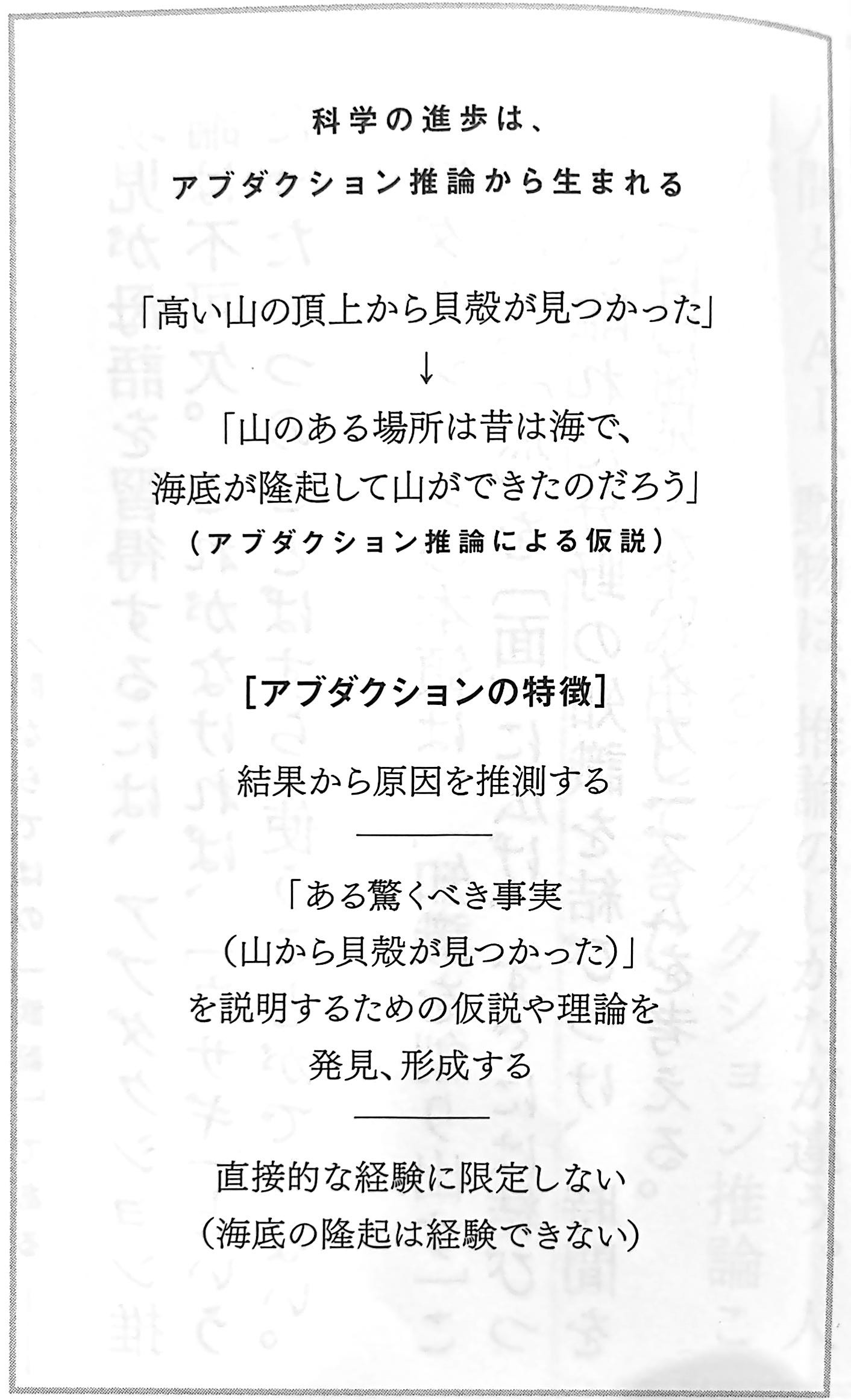

科学の進歩も、アブダクション推論がなければ成り立ちません。

たとえば、「高い山の頂上から貝殻が見つかった」という驚きの発見があったとします。

この現象を帰納推論するとどうなるでしょうか。この山で貝殻が見つかった

↓

あの山でも見つかるかもしない

↓

こっちの山でも見つかるかな・・・・・・。こうして、日本全国の山の頂上で貝殻を探し、アフリカ大陸、アメリカ大陸と、世界の山々まで貝殻を探すことになるでしょう。すると、貝殻が出てくる山と、出てこない山に分かれます。帰納推論では解決できません。

そのとき、

「なぜ、特定の山では貝殻が出るのに、他の山では出ないのか?」

を考えるために必要なのが、アブダクション推論です。アブダクション推論を活用すると、その問いに対する仮説として、次のようなものが考えられます。

「山の頂上近くで貝殻が出たら、そこは昔は海で、海底が隆起して山になったのではないか」

これはもちろん仮説にすぎません。でもこの仮説が正しいか誤っているかは、世界中の山を調べても発見されないものです。仮説は、一見違いと思われる地質学や、地球の変動などの知識があって生まれます。でも、高い山の頂上で見つかった貝の化石から、古代はそこが海だったということは、普通には思いつかないことでしょう。科学者が仮説を考えるには、知識だけではなく、「ひらめき(直観)」も必要なのです。

もちろんそこからさらに実験をするなど、論証していく必要があるため、アブダクションで全てが解決できるわけではありません。しかし、仮説をつくるためにアブダクション推論は絶対に必要です。直接的な経験に限定をせず仮説をつくるというのは、AIが得意な帰納推論ではできません。アブダクション推論でしかできないものなのです(下の図15を参照)。『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』 アブダクションによって人は、知識を拡張し、因果関係を解明し、新たな知識を創造している より 今井むつみ:著 日経BP:刊

論理的な思考では、人間はAIには太刀打ちできません。

アブダクション推論は、人間に残された最後にして最大の武器です。

スポンサーリンク

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

私たちの社会は、これまでひたすら生産性や効率性を高めることを追い求めてきました。

しかし、効率性や単純な思考ばかりを強化し続ければ、私たちは「人間の強み」を失い、AIに代替されるものになってしまい

ます

今井さんは、そうした状況になりそうだと感じたら、自分は何が好きなのかを考えること、そして

「得手に帆を揚げる」ということばを思い出す

ことだとおっしゃっています。

認知科学には、「記号接地」と呼ばれる言葉があります。

記号接地とは、自分で経験し、そこから自分で経験を抽象化したり拡張したりして「知識を創る」

ことです。

人間とAIの最も大きな違いは、この「記号接地」をするかしないかです。

単純な知識な量では、人間はAIに太刀打ちはできません。

経験を通して得られた、さまざまなフェイズ(五感など)からの情報を統合し、その人独自の理論・ノウハウを創り出すこと。

それが人間に残された最後にして唯一のフロンティアだといえます。

どんな分野であれ、好きなこと、得意なことを、とことん「突き詰める」こと。

失敗も含めて、すべての経験を学びにして、唯一無二の「超一流の達人」となること。

人間の認知の能力は完全ではありません。

弱点も多くありますし、くせも強いです。

ただ、それを補って余りある(AIも遠く及ばないほどの)強みも持っています。

認知科学の見地から、私たち人間が進むべき方向を示してくれる一冊。

ぜひ、皆さんもご一読ください。

|

|

【書評】『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(三宅香帆)