【書評】「新しい階級社会」(橋本健二)

お薦めの本の紹介です。

橋本健二さんの『新しい階級社会 最新データが明かす<格差拡大の果て>』です。

|

|

橋本健二(はしもと・けんじ)さんは、理論社会学がご専門の博士です。

「階級社会」は、人生の“舞台装置”

かつて日本は、国民ほとんどが豊かな暮らしを送る格差の小さい社会

だとして、「1億総中流」とも言われるほど平等な国でした。

しかし、1980年前後から始まって長く続いた格差拡大は、日本の社会を質的に変化

させてしまいました。

「1億総中流」はもともと誇張だが、それでも格差拡大が始まった当時、格差はいまよりずっと小さかった。若者たちは、希望しさえすればほぼ間違いなく、正社員として就職することができた。雇用は安定し、しかも将来はいまより豊かになるという希望をもつことができた。大部分の人々には、その人なりの「安定した普通の暮らし」というものがあった。このため多くの人々が、格差の存在というものをあまり強く意識せずに済んでいたのは事実だろう。

しかし、時代は変わった。いまや人々は、いやおうなしに日本社会の格差の構造を直視せざるをえなくなっている。この構造は人々を、生まれた家の豊かさや環境、さまざまな資産や資源の所有、そして時には不運などにもとづいて相互に分け隔て、社会のあちこちに亀裂を生み、人々を互いに反目させ、対立するように仕向けている。本書では、互いに分け隔てられたこれらの人々のことを「階級」と呼ぶ。

社会科学的にいえば階級とは、同じような経済的位置を占め、このために同じような労働のあり方、同じような生活水準、同じようなライフスタイルのもとにある人々の集群のことである。そして人々を、格差と利害の対立をはらんだいくつかの階級へと分け隔てるような社会の構造を階級構造といい、このような社会のことを階級社会という。ちなみに階級によく似た言葉に「階層」がある。階級とほとんど同義に用いられることもあるが、多くの場合は階級より意味の広い言葉で、前近代社会の身分や、人々を所得の額で機械的に分けた所得階層、職業や学歴などにもとづいて分類されたさまざまな集群などを含んでいる。

階級構造は、いつの時代のどの社会にも存在している。それは目には見えないが、人々の行動を制約し、人々の生活を枠づけている。その意味で階級構造は、人生の不可視の舞台装置だといっていい。人はつねに、階級構造のなかで生きている。そして進学、就職、転職、出会いや結婚などという人生の節目のたびに、人はしばしば壁にぶち当たり、思うように先へ進むことができなくなる。この壁とは多くの場合、「階級の壁」である。つまり人の行動を制約し、自由を奪う壁である。この壁は、いま所属している階級から抜け出すことを妨げ、あるいは他の階級への移動を妨害する。

日々の生活のなかで起こる些細な出来事の数々さえ、すべて階級構造のなかで起こるのであり、階級構造と無関係ではない。進路の悩み、生活上の困難、仕事の上での他者との対立、生活する場所や豊かさの異なる他人との軋轢(あつれき)などは、多くの場合、階級構造と関係している。階級構造こそは、この社会で生きるすべての人々の生が展開される舞台装置なのである。

しかし1980年前後に始まった格差拡大は、階級構造を、つまり私たちの人生の舞台装置を変えてしまった。本書では、この新しい舞台装置のことを「新しい階級社会」と呼ぶ。

格差拡大とは、何よりもまず、階級間の格差が拡大することである。したがってどの階級に所属するかが、いままで以上に人生に重大な結果をもたらすようになった。さらに格差拡大は、階級内部の格差をも拡大した。とくに深刻なのは労働者階級で、労働者階級はいまや、雇用の安定した正規労働者階級と、非正規労働者からなる最下層階級へと分裂している。また格差拡大は男性と女性で異なる意味をもち、結果的に多くの女性が、最下層階級への転落を余儀なくされるようになった。本書では現代の最下層階級を「アンダークラス」と呼ぶ。それはパート主婦以外の非正規雇用の労働者階級を指し、その数は890万人で就業人口の13.9%を占めるが、平均年収はわずか216万円で、貧困率は37.2%にも達する。

格差拡大は、社会に対して多くの弊害をもたらす。格差が拡大すれば、アンダークラスを中心とする貧困層が増大し、また貧困はいままで以上に深刻なものとなる。多くの子どもを中心とする貧困層が増大し、また貧困はいままで以上に深刻なものとなる。多くの子どもたちが貧困に陥り、教育を受けるチャンスの不平等が拡大する。格差は健康状態や医療を受けるチャンスの不平等をもたらし、ここから命の格差が生まれる。若者の貧困化は、未婚化と少子化をもたらす。社会保障支出は増大し、国家は財政危機に陥る。しかも格差拡大によって増えた富裕層の所得の多くが貯蓄に回る一方で、所得の大半を消費する中下層の人々の所得が減れば、社会全体として消費が減少する。こうして景気は低迷する。

しかも格差拡大によって悪影響を被るのは、貧困層や相対的に貧しい人々だけではない。格差が拡大すると、社会から連帯感が失われ、人々は互いに信頼することができなくなり、ストレスを感じるようになる。こうして人々の社会活動への参加が減少し、社会全体の健康水準が低下し、子どものいじめが増え、また犯罪が増加する。多くの研究は、このように格差の大きな社会が病んだ社会であることを明らかにしてきた(ウィルキンソン&ピケット『格差は心を壊す』など)。

こうして階級構造という舞台装置の上で展開される人生は、多くの人にとってより厳しいものとなった。この新しい舞台装置は、強調より対立、平和より争い、幸せより不幸をもたらしやすく、したがって喜劇より悲劇にふさわしい。その方が面白いなどといっている場合ではない。そこで展開されるのは作り事ではなく、私たちの人生そのものなのだ。私たちの人生そのものが、悲劇となるのだ。

しかし私たちは、舞台装置に一方的に制約される無力な役者というわけではない。舞台装置の変化に自覚的であり、時には舞台装置を変化させることのできる、能動的な存在でもある。私たちに厳しく不快な人生を強いるような舞台装置は、作りかえてしまった方がいい。

しかしそのためには、この舞台装置がどんな形をしていて、どのように組み立てられているのか、どこにどのような問題があるのかについて、知る必要がある。本書はそのために書かれている。『新しい階級社会』 階級構造、それは人生の舞台装置ーー序にかえて より 橋本健二:著 講談社:刊

本書は、日本における「階級社会」という“舞台装置”はどのように築かれ、今後どのように拡大・変化していくのか、具体的な統計データを用いながら詳しく解説した一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

スポンサーリンク

[ad#kiji-naka-1]

「新しい階級」のしくみ

橋本さんがいう「新しい階級社会」とは、格差拡大とともに新しい下層階級が出現した社会

のことです。

私たちの生活する社会は資本主義社会である。そしてこれまで、資本主義社会には一般に四つの階級が存在するとされてきた。両極に位置するのは、企業の経営者からなる階級である資本家階級と、現場で働く人々からなる労働者階級である。

しかしそのほかに、二つの中間階級が存在する。ひとつは企業とは別に、独立自営の農業や商工サービス業などを営む人々、もうひとつは企業で働く専門職・管理職・事務職などの人々である。前者の人々は、事業を営む経営者としての側面と現場で働く労働者としての側面を兼ね備えている。その意味で中間階級なのだが、資本主義が発達する以前から存在していた古い階級なので、旧中間階級と呼ばれる。これに対して後者は、企業において資本家階級と労働者階級の中間に位置するという意味で中間階級なのだが、企業規模の拡大にともなって新しく生まれてきた階級なので、新中間階級と呼ばれる。

労働者階級はこれまで、まとまったひとつの階級で、資本家階級と並ぶ資本主義社会の二大階級のひとつだとされてきた。ある程度以上の年齢の人なら、かつての日本社会党や日本共産党が、みずからを労働者階級の代表だと主張してきたことをご存じだろう。そこで想定されていたのは、ひとつのまとまった、一枚岩の労働者階級だった。

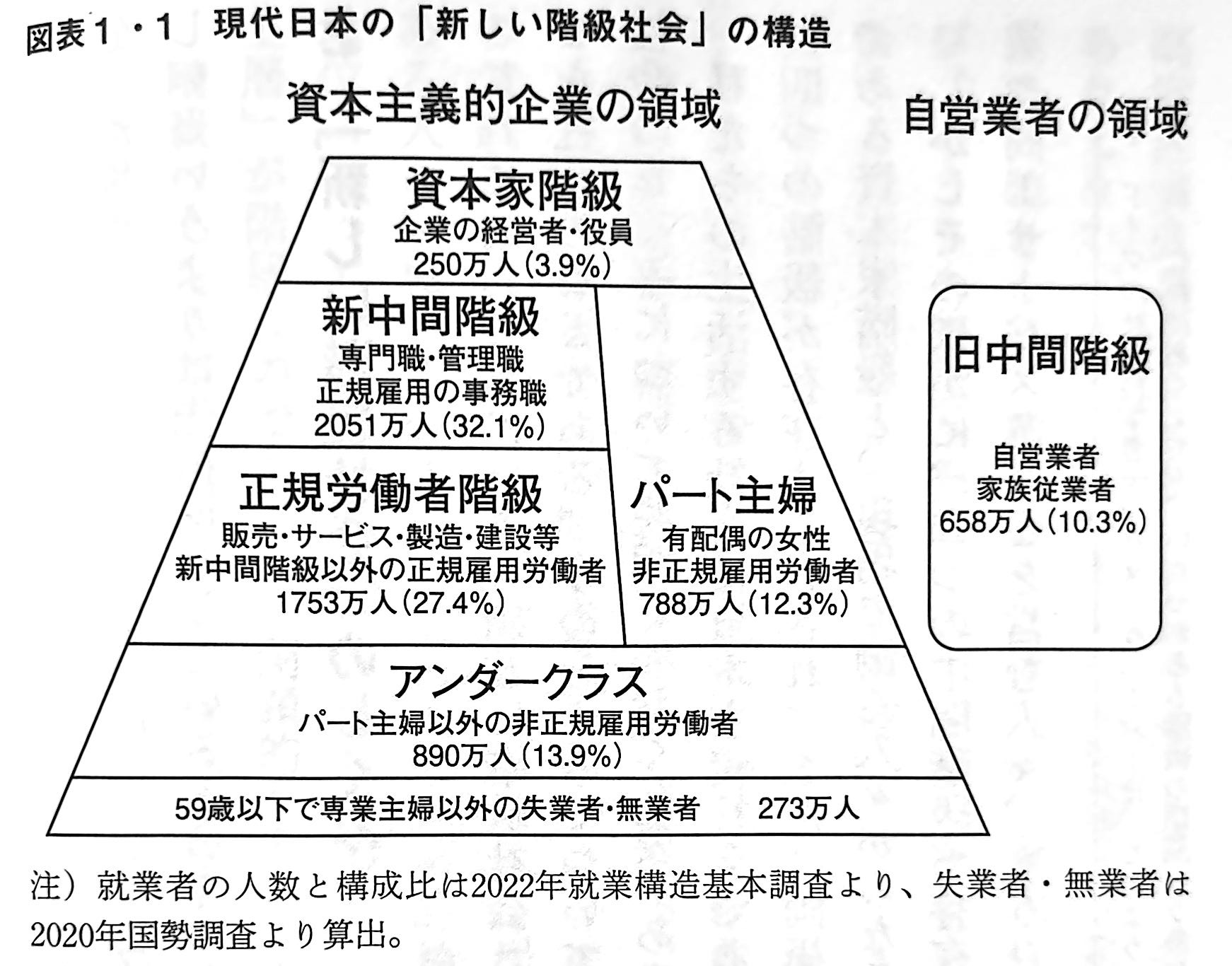

ところが今日では雇用形態の違いによって、その内部に大きな格差が生まれ、事実上は二つの階級に分裂してしまっている。上位に位置するのが正規雇用の労働者階級、下位に位置するのが非正規雇用のアンダークラスである。このように労働者階級は二つに分裂し、事実上は別の階級になってしまった。これが、「新しい階級社会」である。そのしくみ、つまり階級構造を図式化したのが、図表1・1(下図を参照)である。

階級構造は大きく二つの部分に分かれる。それが資本主義社会企業の領域と、自営業者の領域である。公務員など公共部門で働く人々もいるが、大きな組織で働いているという意味では企業で働く人々と共通点が多いので、資本主義的企業の領域に含めることにする。

資本主義的企業の領域には、四つの階級が存在する。人数の少ない資本家階級を頂点に、上下に積み重なるしくみになっているので、ピラミッド型に近い台形で表現しておいた。いちばん上に位置するのは、経営者・役員からなる資本家階級である。2022年の統計から推計すると、その人数は250万人で、就業人口の3.9%を占めている。

上から二番目に位置するのは、技術開発や商品開発、医療・教育など専門的知識にもとづく業務や、組織の管理・運営などに従事する新中間階級である。その人数は2051万人で、就業人口に占める割合は32.1%である。

その下に位置するのは、販売・サービス・製造・建設などの現場で働く正規雇用の労働者で、これを正規労働者階級と呼ぶ。その人数は1753万人で、就業人口の27.4%を占める。

資本主義的企業の領域には、これ以外に多数の非正規労働者が雇用されている。ただしこのうち配偶者のいる女性の非正規労働者、いわゆるパート主婦は、その大部分が新中間階級または正規労働者階級の夫をもち、生計の多くを夫に依存しており、その意味で独立した階級とはいえない。このため新中間階級と正規労働者階級の傍らに位置づけ、以下の分析の多くでは集計に含めていない。その人数は788万人で、就業人口の12.3%を占めている。

もっとも下に位置するのは、パート主婦以外の非正規労働者、つまりアンダークラスである。資本主義社会の最下層階級であるこの階級の人数は890万人で、就業人口の13.9%を占める。ちなみに夫と妻がいずれも非正規労働者というカップルもいないわけではない。この場合は二人ともアンダークラスと考えた方がいいのだが、非正規労働者の男性は大部分が無配偶者なので、このようなカップルは少数である。

自営業者の領域には、旧中間階級が位置している。資本主義的企業の領域から独立した存在であり、しかも内部の格差が大きいので、やや縦長の長方形で表現しておいた。旧中間階級は長いあいだ、日本の階級構造の主要な部分を占めていて、1850年には就業人口の6割近く、1980年代でも4分の1近くを占めていたが、いまでは人数で658万人、就業人口に占める比率は10.3%と、アンダークラスやパート主婦を下回っている。

図表1・1のいちばん下には、59歳以下で専業主婦以外の失業者・無業者を位置づけておいた。専業主婦でも学生・生徒でもなく、また職業をもっていておかしくない年齢であるにもかかわらず、失業している。あるいは何かの事情で職業についていない人々である。その人数は273万人に上がっている。これらの人々はアンダークラスとの共通点が多く、断続的に職業についていたり、職業を離れてかなりの時間が経つなどした人々を多く含んでいる。これらの人々については、アンダークラスについて詳しく検討する第四章で、いっしょに検討することにしたい。『新しい階級社会』 第一章 より 橋本健二:著 講談社:刊

「新しい階級」の最大の特徴。

それは「アンダークラス」と呼ばれる、パート主婦以外の非正規労働者の層が出現したことです。

アンダークラスの階層は、労働環境の変化によって増え続けています。

この大変化は、私たちが気づかない間に、静かに、しかし着実に進行していました。

「フレクシ=グローバル資本主義」と新しい階級社会

橋本さんは、フォーディズム段階のもとでの経済成長と安定の時代は1970年代半ばに終焉を迎え

、1970年代後半から十数年間の過渡期を経て、1990年代から資本主義が新たな段階に入った

と指摘します。

そして、この新しい段階を「フレクシ=グローバル段階」と名づけています。

フレクシ=グローバル段階を特徴づけるのは生産諸要素、つまり生産活動に必要な資本、労働力、そして情報を含む生産手段が、グローバルな規模で、不断に流動し続けることである。資本は利益を求めて世界中を駆けめぐる。労働力は雇用の場所と高賃金を求めて国から国へと移動する。情報は瞬時に世界中に伝わり、原料や機械は収益性を考慮して地球のあらゆる場所から調達される。

グローバル化が先進国の階級構造にもたらす最大の変化は、分極化である。フォーディズム段階の特徴は、技術水準と賃金水準が中間レベルの製造業が、先進国内部に分厚く集積していたことである。しかしグローバル化が進行すると、先進国の製造業は競争力を失って衰退し、あるいは安い労働力を求めて中枢部分を先進国に残しながら海外に移転していく。そして産業の中心は、金融業と情報サービス業に移行する。

このため先進国の職業構造は、高度な技能や判断力を必要とする高賃金のものと、低賃金の単純労働とに分極化することになる。一方では、先端技術を駆使したり専門的サービスを提供したりする産業に従事する専門技術職が増大する。他方では、これらの人々の仕事と生活を支える清掃人、店員やレジ係、ウェーター、建設作業者など、労働集約的な産業で単純労働に従事する労働者が増加する。こうして格差は拡大していくのである。

生産諸要素はグローバルに流動するだけではなく、一国経済のなかでも流動性を増していく。とくに労働力の流動性が増したことが重要である。サービス経済化という産業構造の変化と、新自由主義の浸透により、資本は労働者の生活や権利などはおかまいなしに、サービスの種類や需要の変化に応じて、労働力をフレクシブルに活用しようとするから、雇用は不安定化する。この労働力のフレクシブルな部分を主に担うのが、アンダークラスである。

さらにフレクシ=グローバル段階の資本主義社会では、新自由主義の浸透によって、国家が経済において果たす役割が縮小していく。国家はこれまで、衰退産業、そして零細企業や自営業を、ある程度まで保護していた。これらが急速に衰退して、失業者が急増するようなことは避けなければならなかったし、これらが保守政党の支持基盤だったこともその一因だった。ある時期まで農協が、自民党の強固な支持基盤だったことを思い出していただきたい。しかし新自由主義は、このような保護を嫌う。こうして市場における競争は規制から解放され、旧中間階級の分解が進行することになった。

このようにフレクシ=グローバル段階では、全般的な格差拡大、アンダークラスの出現と拡大、そして旧中間階級の分解が進行するのである。

格差拡大については、次の変化も付け加えておきたい。

21世紀に入ったころから、製造業に代わってリーディング・インダストリーの中心を占めるに至った金融業やIT産業を中心に、きわめて高い報酬を受け取る経営者や新中間階級が増加するようになった。

もともと資本家階級である経営者の受け取る報酬は、労働力の再生産費ではなく利潤の配分だから、利潤の範囲内であれば、とくに上限のようなものはない。それでも高度経済成長期までの日本の大企業では、経営者の受け取る報酬は新中間階級や労働者階級のせいぜい数倍から数十倍にとどまっていた。しかし近年では、数十倍から百数十倍もの報酬を受け取る経営者が増えている。また新中間階級のなかにも、企業の得た利潤の配分を受けて、高額の報酬を得る人々が増えている。つまり新中間階級のなかに、労働者階級を搾取する側に立つ人々が増えたのである。

つまり資本家階級は、以前にも増して労働者階級を搾取するようになった。そして新中間階級にも、労働者階級を搾取する側に立つ人々が増えた。そうなると当然、労働者階級の取り分を減らさなければならない。アンダークラスは、このために利用されているのである。見方を変えれば、アンダークラスが増加することによって、正規労働者階級の賃金低下が抑えられているということもできる。だとすれば、正規労働者階級とアンダークラスの利害は対立することになる。

(中略)

アンダークラスの出現、そして拡大は、社会に何をもたらすだろうか。ひとことでいえば、社会の持続可能性が大きく低下する。あえていえば、社会は存続不可能なものとなる。正規労働者階級は搾取される階級であるとはいえ、その賃金には子どもを産み育てて次世代の労働力を再生産する費用が含まれている。しかしアンダークラスの賃金には、次世代の労働力を再生産するための費用が含まれていない。だからアンダークラスは子孫を残さない。再生産不可能な階級、それがアンダークラスである。

それでは再生産不可能なアンダークラスは、新たな担い手を得ることができずに縮小していくのか。そんなことはない。フレクシ=グローバル資本主義がいまあるようなものである限り、アンダークラスは必要とされ続ける。だから、他の階級の人々が産み育てた子どもたちが、アンダークラスに転落する。しかしアンダークラスは家族を形成せず、子どもを産み育てない。だから他の階級の人々の一部には、孫が生まれない。

アンダークラスは、他の階級の人々の子どもたちを飲み込んでいくが、あとには何も残さない。それは、フレクシ=グローバル資本主義のなかの、いわばブラックホールである。

歴史人工学者の速水融(はやみあきら)によると、江戸時代後半の日本では、飢饉の時期を除けれは多くの地域で人口が増えていたが、関東地方と近畿地方だけは人口は増えなかった。それは江戸と京都、大阪が、周辺地域から多くの人を引きつけておきながら、たび重なる疫病の流行や大火などのため、死亡率が高かったからである。このように近世の大都市は、人を引きつけておいては殺す「アリ地獄」だったというのである。

アンダークラスは、これに近い。もちろん、アンダークラスが人を殺すわけではない。アンダークラスを低賃金で働かせて利益を得る資本家階級、そして新中間階級の一部が、アンダークラスを使い捨てては、他の階級の子供たちをアンダークラスに引き入れるのである。しかも現代では、他の階級の出生率も低くなっているのだから、人口は急速に減少していくことにならざるを得ない。もはやこの社会は、持続不可能である。

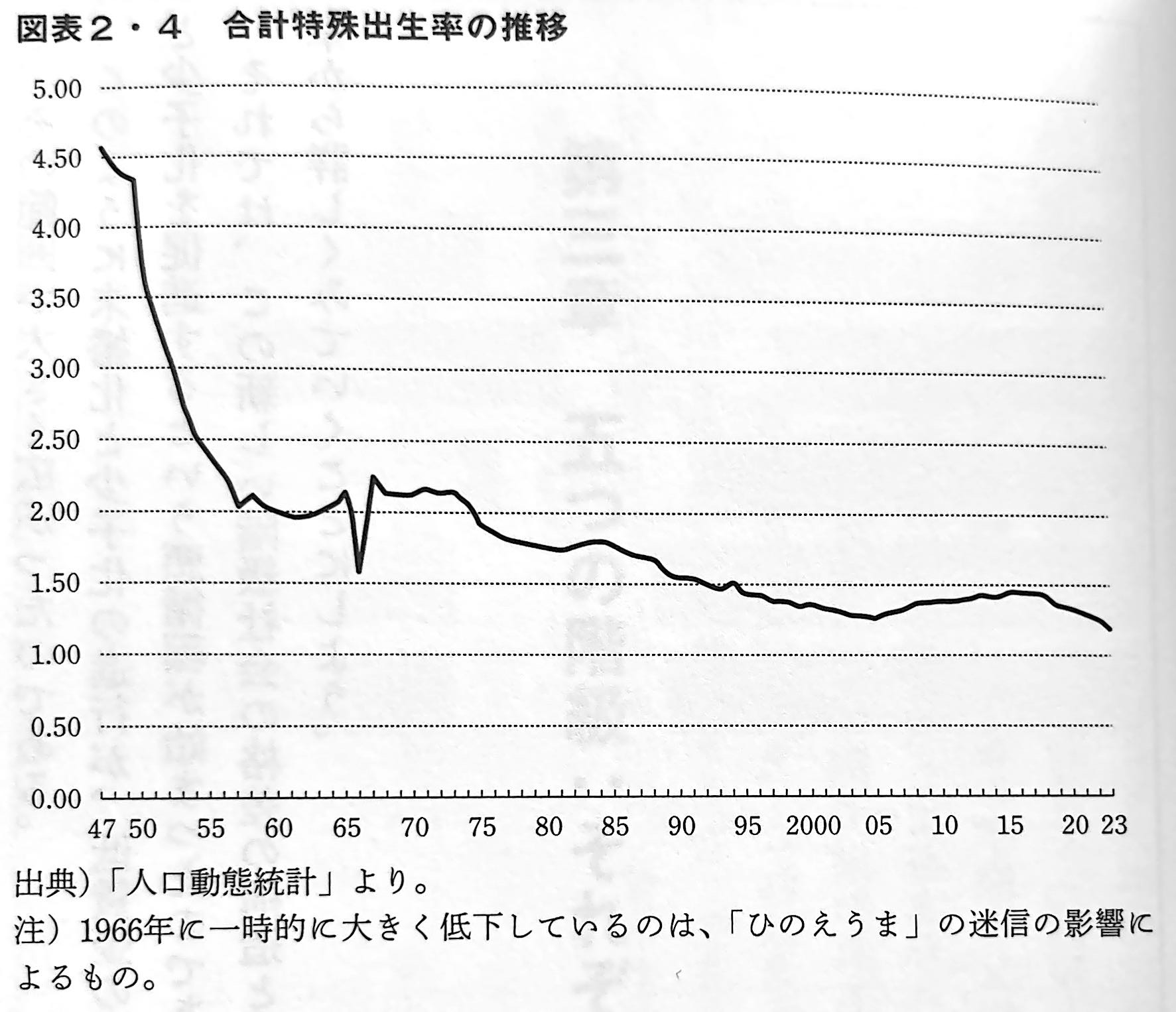

先に私は、アンダークラスの労働力の価値は、次世代を再生産する費用を含まない形で再定義されていると書いた。なぜ、このようなことが可能になったのか。それはおそらく、循環論法にみえるかもしれないが、少子化が進んだからである。日本の合計特殊出生率(一人の女性が生涯のうちに生む子供の数)は、1950年には3.65だったが、その後は急速に低下し、1960年には2.00にとなったものの、高度経済成長期はほぼ2前後を維持していた。しかしその後は低下傾向を見せるようになり、1990年には1.54、2000年には1.36、2005年に1.26となった。その後はやや持ち直し、2015年には1.45まで回復したが、以後は再び低下に転じ、2023年には1.20となった(図表2・4)(下図を参照)。

「少子化」という言葉は1980年代から使われていたが、1992年には「少子社会の到来、その影響と対応」と題した『国民生活白書』が発表され、広く定着する。同じころから「未婚化」という言葉も使われるようになった。こうして結婚しない生き方、子どもを産み育てない生き方というものが、ひとつのライフスタイルとして広く認知されるようになる。こうなると、家族を形成することのできない、あるいは子どもを産み育てることのできない低賃金というものが、社会的に許容されるようになっていく。このような低賃金は、フォーディズム段階の日本でも、家計の主な支え手となることのない学生アルバイトやパート主婦、さらにいずれは結婚退職すると想定されていた若年女性にはみられた。しかし少子化と未婚化の定着によって、その範囲が大きく広がったのである。

このように未婚化と少子化の進行が、低賃金の範囲を拡大し、このことがさらに未婚化と少子化を促進するという悪循環が始まったのである。『新しい階級社会』 第二章 より 橋本健二:著 講談社:刊

フレクシ=グローバル段階,つまり労働力の流動化と国際化が進むことで、「アンダークラス」という新たな階級が生まれました。

多くのアンダークラスの人たちは、家族を作ることも、子供を産み育てることもありません。

再生産することはないが、他の階級から次々と吸い寄せてしまう。

まさにブラックホールのような存在です。

アンダークラスの拡大と、日本を苦しめる少子高齢化は、密接に結びついているわけですね。

「アンダークラス」の生い立ちは?

その人が、どの階級に属するようになるか。

それは、両親や生まれ育った環境が大きく影響します。

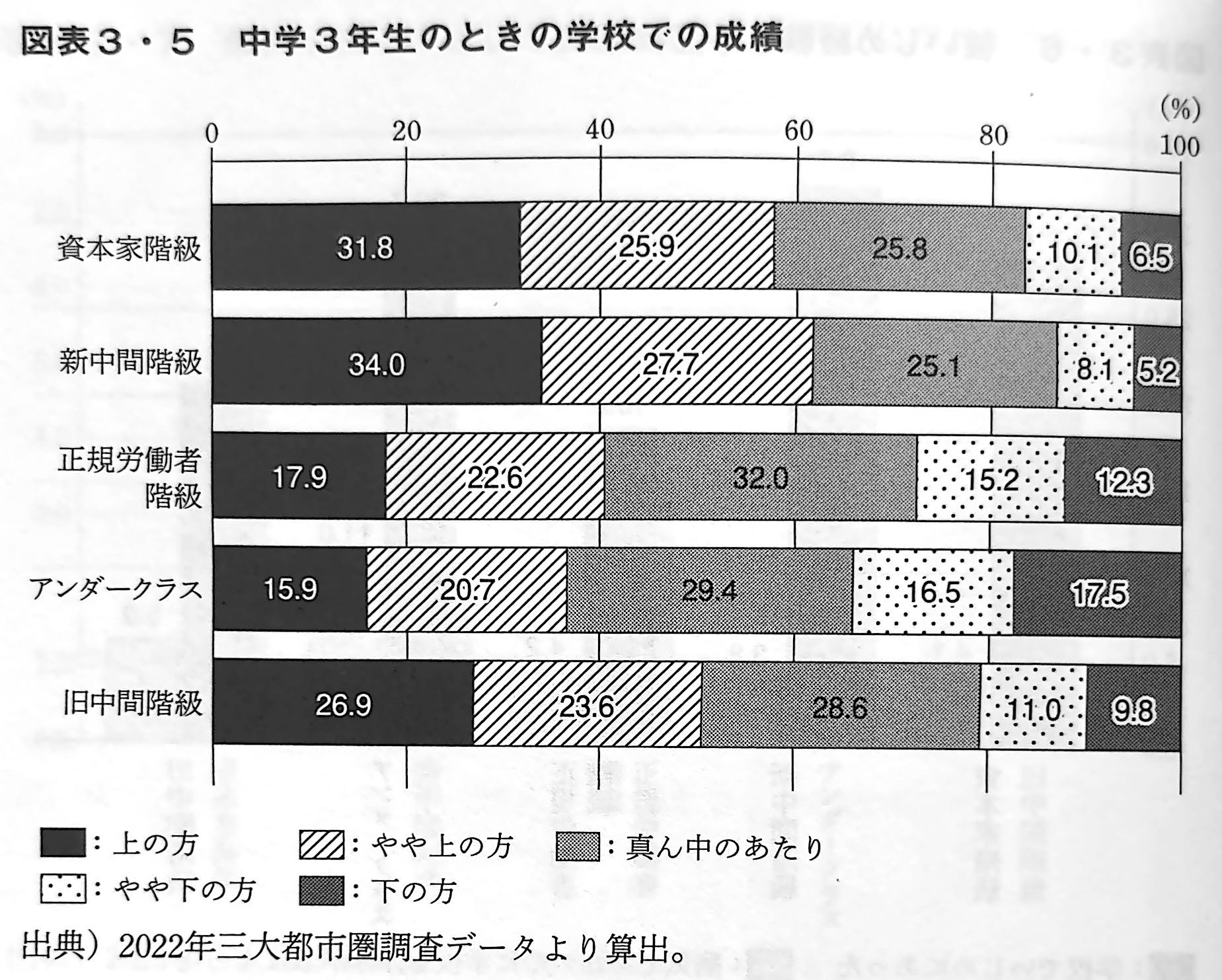

進学やその後のキャリアなど、進路に関する研究では、中学3年生のときの学校での成績が注目されることが多い。高校に進学するか否か、進学先は普通科なのか職業科なのか、また進学校かそうでないかを決定するが、中学3年生のときの成績だからです。図表3・5(下図を参照)は、これを現在の所属階級別にみたものである。

もっとも成績が良かったのは新中間階級で、34.0%が「上の方」と回答し、「やや上の方」を加えれば六割以上が成績が良かったと答えている。優等生が大学を経て新中間階級になるというコースがみてとれる。次いで成績が良かったのは、正規労働者階級とアンダークラスは、成績が良かった人が少ない。とくにアンダークラスでは、「上の方」と答えた人は15.9%に過ぎず、「下の方」(17.5%)と「やや下の方」(16.5%)の合計が34%と3分の1を超えている。

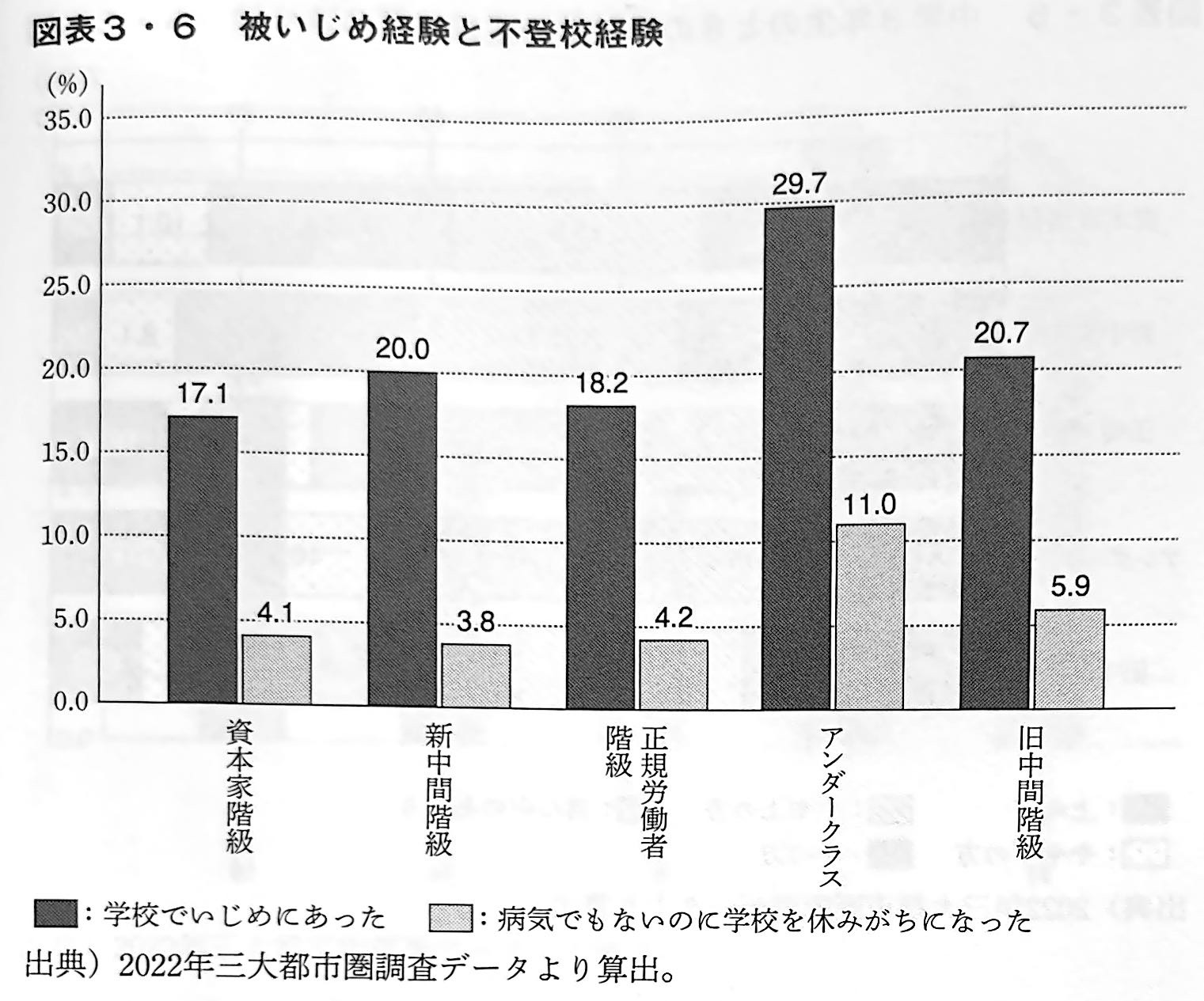

図表3・6(下図を参照)は、中学校を卒業するまでに、学校でいじめにあったことがあるか、病気でもないのに学校を休みがちになったことがある(つまり不登校になったことがある)かについて尋ねた結果を、所属階級別にみたものである。これは、ややショッキングな結果である。いずれの比率も、アンダークラスが飛び抜けて高い。いじめを経験した人の比率は29.7%に達しており、他の階級を10%前後、あるいはそれ以上も上回っている。またアンダークラスで不登校を経験した人は11.0%に達しており、他の階級の1.8倍から2.9倍に達している。

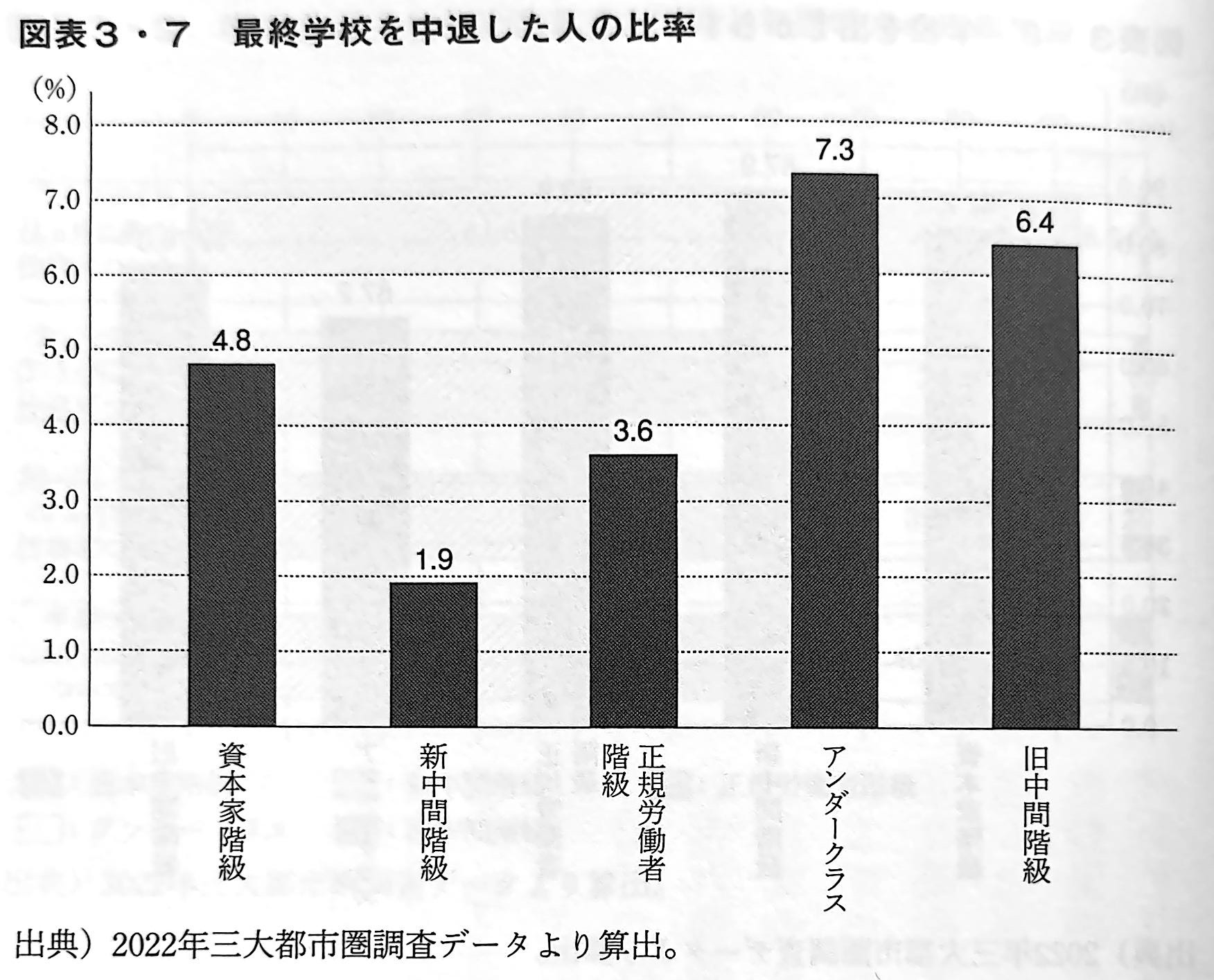

図表3・7(下図を参照)は、最終学校を中退した人の比率を示したものである。アンダークラスでは中退者が7.3%に上っている。これは新中間階級(1.9%)の3.8倍、正規労働者階級(3.6%)の2倍にあたる。アンダークラスには、いじめや不登校などを経験しながら、最終的に学校教育から排除された経験をもつ人がかなりいるということがわかる。

資本家階級(4.8%)と旧中間階級(6.4%)も、中退者がやや多くなっているが、アンダークラスとは違って、必ずしも学校教育から排除されたというわけではなさそうだ。データを詳しく分析すると、資本家階級と旧中間階級には、学校を中退して家業に入ったり起業したりして、最初から資本家階級または旧中間階級になった人が一定数いることがわかる。中退といっても、積極的な理由からの中退を含むのである。

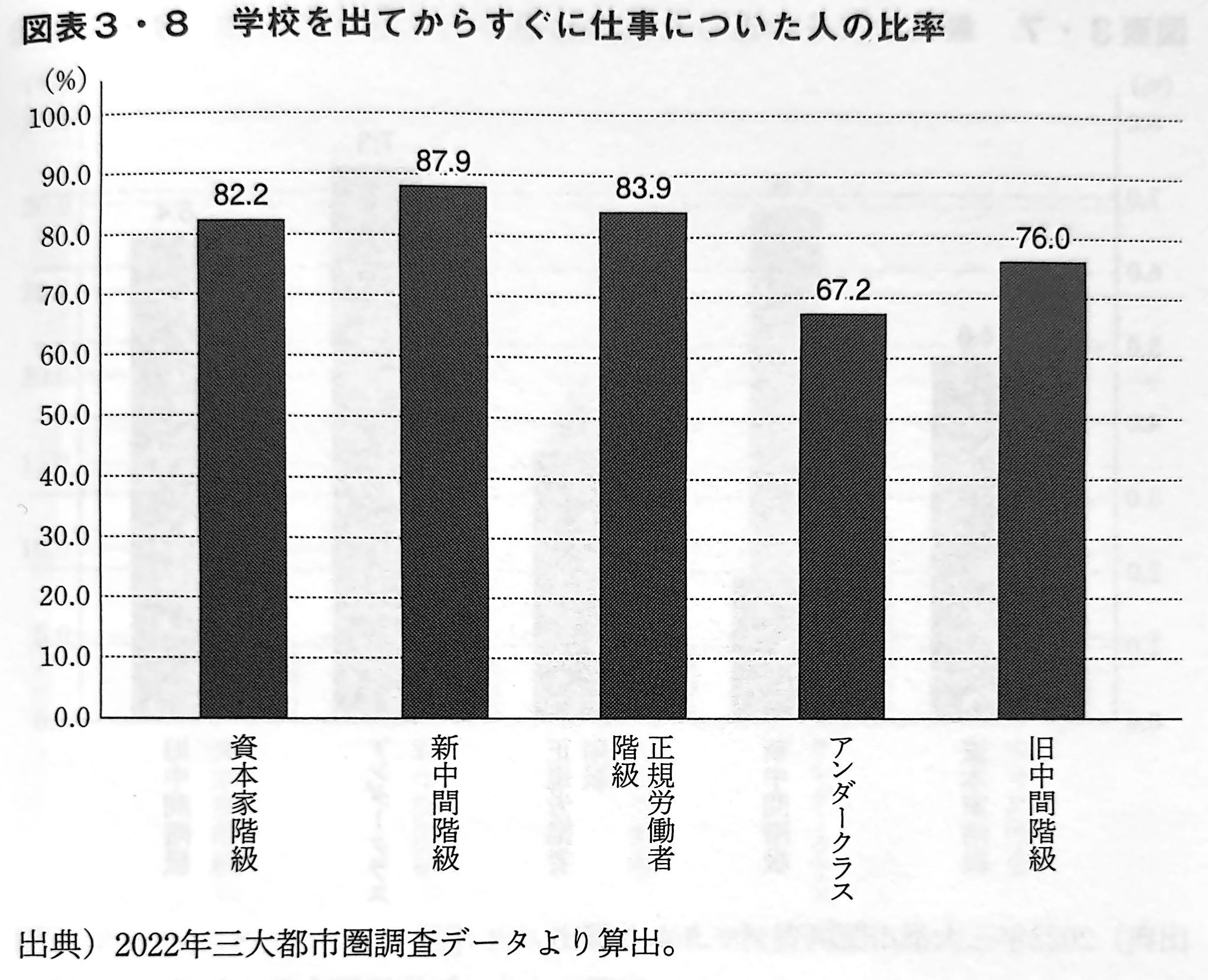

図表3・8(下図を参照)は、卒業(または中退)してすぐに仕事についた人の比率を示したものである。調査では卒業から1ヵ月未満で仕事についた場合を「すぐに仕事についた」として扱っている。アンダークラスはこの比率が他の階級に比べてかなり低く、67.2%に過ぎない。残りの32.8%の内訳は、「少ししてから(1〜3ヵ月以内)」が10.9%、「だいぶしてから(4ヵ月以上)が13.3%と多く、「卒業する前から仕事についていた」という、アルバイトがそのまま初職になったと思われるケースが8.6%となっている。

日本ではこれまで、3月31日に卒業して4月1日に正社員として入社するという、新規学卒一括採用の慣行が根強かった。そしてこのルートから外れると、なかなか就職できない、あるいは非正規雇用の職にしかつくことができないという現実がある。アンダークラスのかなりの部分は、こうして新規学卒就職の主流のコースから外れたことから、アンダークラスに参入することになったということがわかる。

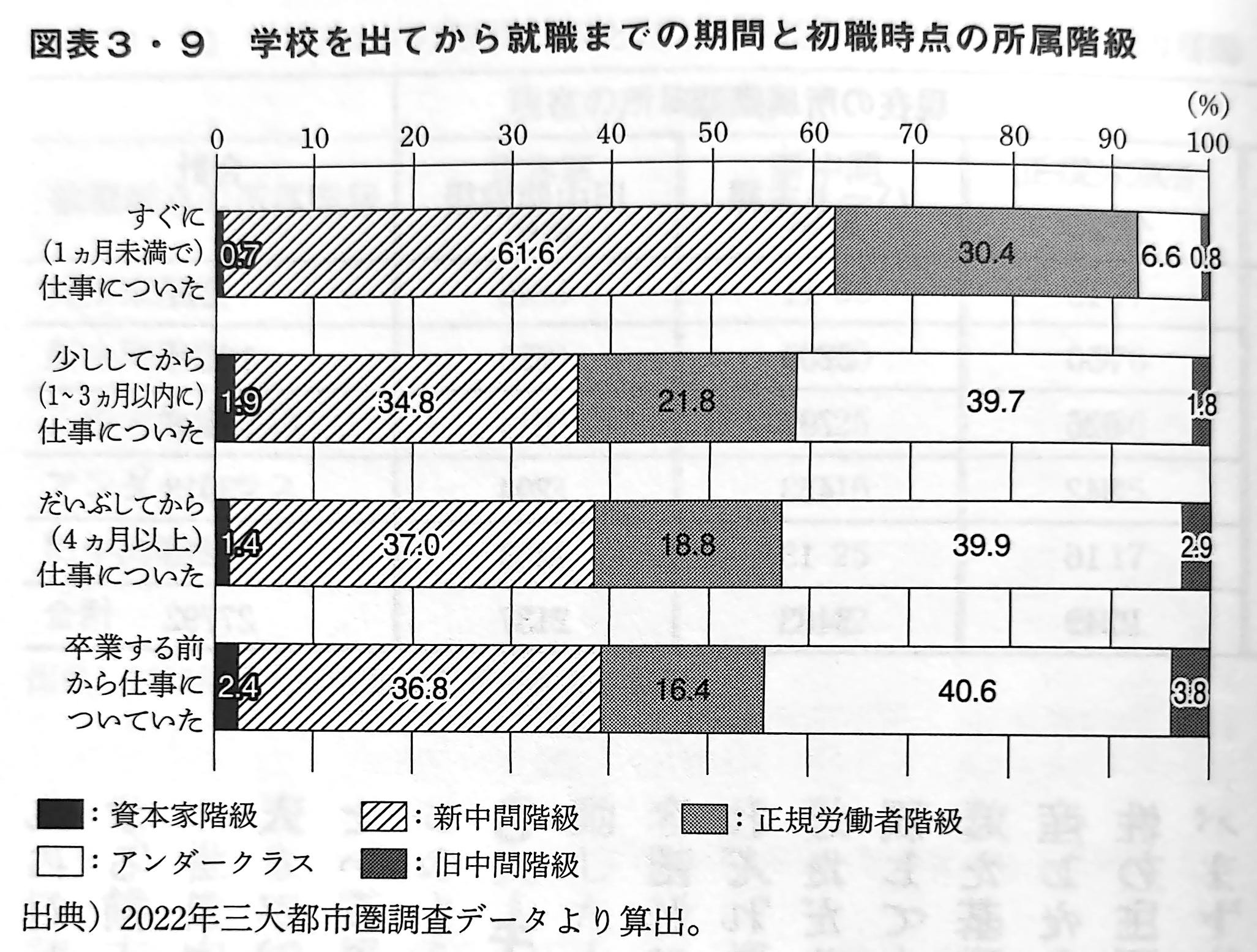

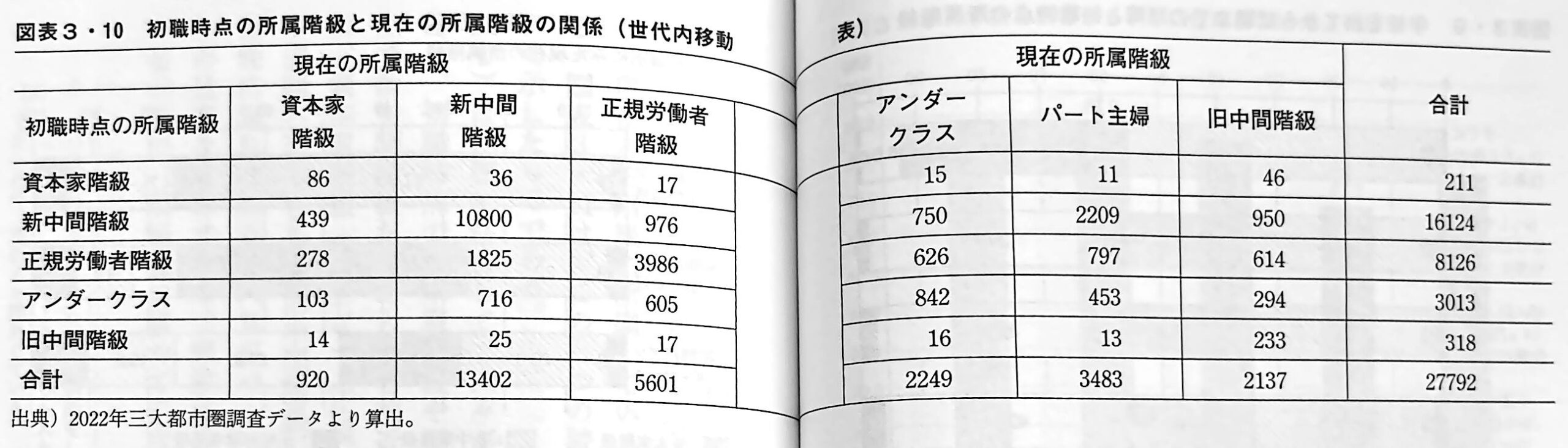

このことをはっきりさせるため、卒業(または中退)してから仕事につくまでの期間ごとに、最初に仕事についたときの所属階級をみたのが、図表3・9(下図を参照)である。すぐに仕事についたという人では、61.6%が新中間階級、30.4%が正規労働者階級で、合計すれば92%もの人が正規雇用の職についているということがわかる。これに対して「少ししてから」「だいぶしてから」「卒業する前から」という人は、いずれも4割前後がアンダークラスとなっている。新規月卒一括採用から外れた人々が、アンダークラスの重要な供給源になっているということがわかる。それでは学校を卒業して最初の職についたあと、それぞれの階級の人々はどのようなキャリアをたどってきただろうか。これを概観するために、初職時点で所属していた階級と、現在所属している階級の関係を示した基礎データが、図表3・10である。結婚したり出産したりしたあとでパート主婦になるというのは、女性の主要なキャリアのひとつだから、現職についてはパート主婦も含めている。

まず、数表の上から二行目、初職が新中間階級の行に注目しよう。横方向の合計欄は1万6124人となっている。これが、初職時点で新中間階級だった人の数である。これらの人々が現職では、新中間階級にとどまったり、他の階級に移動したりしている。その人数はというと、新中間階級にとどまった人が1万800人、資本家階級に移動した人が439人、正規労働者階級に移動した人が976人、アンダークラスに移動した人が750人、旧中間階級に移動した人が950人である。このような集計表は、人々が初職時点と現職時点の間で、階級と階級の間をどの程度まで移動したかを示す表なので、一般的に世代内移動表と呼ばれている。

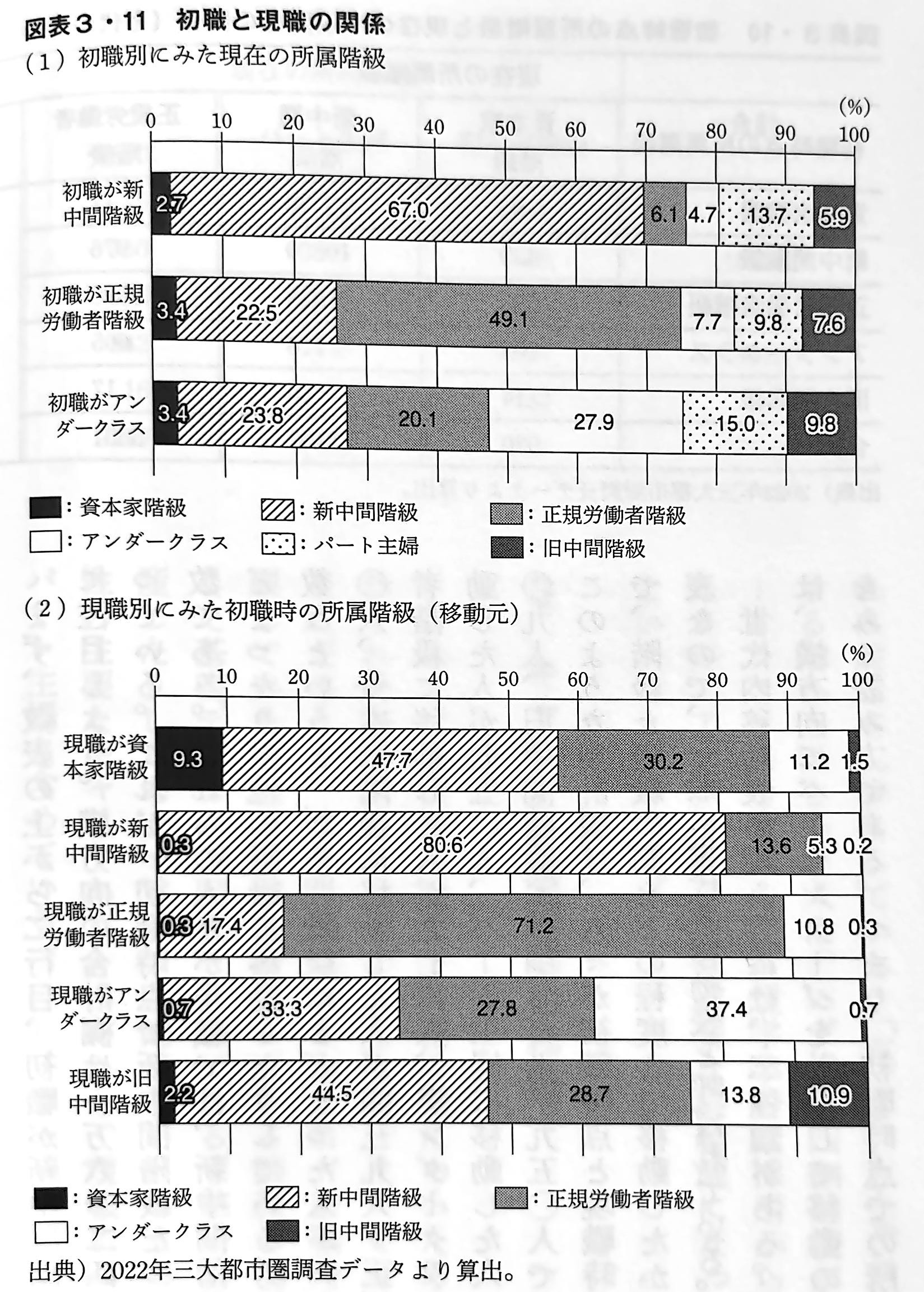

世代内移動表の読み方には、二種類がある。ひとつは、横方向にパーセンテージを計算して移動のようすをみる読み方である。つまり、初職時点での所属階級に注目し、初職時点である階級に所属していた人が、現職ではどのように分布しているかをみるものである。もうひとつは、逆に現職に注目して縦方向にパーセンテージを計算し、現在ある階級に所属している人々が、どの階級からやって来たのかをみる読み方である。図表3・11(下図を参照)は、この二つの読み方で世代内移動表をみるため、パーセンテージをグラフで示したものである。

(1)は初職に注目して、人々が現在までにどのように移動したかをみたものである。ただし、初職時点で資本家階級や旧中間階級だった人は非常に少ないので省略した。初職時点で新中間階級だった人の7割近く、67.0%が新中間階級にとどまっている。移動先は、資本家階級(2.7%)、正規労働者階級(6.1%)、アンダークラス(4.7%)、パート主婦(13.7%)、旧中間階級(5.9%)となっている。最大の移動先はパート主婦で、女性に限れば26.8%がパート主婦に移動している。しかしそれ以外の移動先もそれなりの比率を占めており、順調に昇進したり独立して資本家階級や旧中間階級になった人がいる一方で、現場職に移って正規労働者階級になった人、そして非正規のアンダークラスになった人も、ある程度いるということがわかる。

初職時点で正規労働者階級だった人のうち、正規労働者階級にとどまっているのは49.1%である。半数以上が他の階級に移動したわけだが、移動先でもっとも多いのは新中間階級(22.5%)である。事務職に移動したり、管理職に昇進したりしたのだろう。やはり昇進したり独立したりして資本家階級になった人が3.4%、独立して旧中間階級になった人が7.6%いる反面、アンダークラスになった人も7.7%と一定の比率を占めている。パート主婦になったのは9.8%(女性では31.5%)である。

初職時点でアンダークラスだった人のうち、アンダークラスにとどまっている人は27.9%である。最大の移動先は新中間階級(23.8%)、次いで大きいのは正規労働者階級(20.1%)である。合計で43.9%の人が、幸いにも安定した職を得ることができたということになる。しかし問題は、これらの人々が、これについては、あとで検討しよう。資本家階級に移動した人は3.4%、旧中間階級に移動した人は9.8%で、正規労働者階級と比べると資本家階級の比率はほぼ同じ、旧中間階級の比率はやや高い。パート主婦に移動した人は15.0%(女性では28.0%)とかなり多い。

(2)は現職に注目して、人々がどの階級からやって来たのか、つまり移動元をみたものである。まず資本家階級をみると、最初から資本家階級だった人は9.3%と少ない。移動元の半数近くは新中間階級(47.7%)である。次いで多いのは正規労働者階級(30.2%)で、この二つが8割近くを占めている。しかしアンダークラスから移動してきたという人も、11.2%と意外に多い。ただしこれらの人々の個人年収は617万円で、全体平均の983万円をかなり下回っている。アンダークラス経験者は、資本家階級のなかの下層に位置することが多いようである。その現職の内容を詳しくみたところ、飲食店や小売店、コンビニなどの経営者が多かった。

新中間階級をみると、最初から新中間階級だった人が80.6%と大多数を占めていることがわかる。移動元では正規労働者階級が13.6%と多く、他の階級は少ない。正規労働者階級でも、最初から正規労働者階級だった人が71.2%と多いが、新中間階級だった人(17.4%)とアンダークラスだった人(10.8%)も一定の比率を占めている。

アンダークラスに注目しよう。もっとも多いのは最初からアンダークラスだった人だが、その比率は37.4%と、4割にも届かない。多いのは新中間階級(32.3%)と正規労働者階級(27.8%)で、これだけの人々が、安定した職を失ってアンダークラスに流れ込んでいるのである。

旧中間階級では、最初から旧中間階級だった人は10.9%と少なく、大半の人は他の階級から流入してきている。移動元でもっとも多いのは新中間階級(44.5%)、次いで多いのは正規労働者階級(28.7%)である。独立して自営業者になるというと、高度経済成長期の印象から、飲食店員が独立して飲食店主になる、工場の工員が独立して町工場の主になる、というようなイメージが強いが、現在ではホワイトカラーからの移動が主流になっているようだ。アンダークラスから移動してきた人も13.8%いるが、これらの人々の個人年収は328万円で、予想されるとおり、全体平均の411万円をかなり下回っている。やはりアンダークラス経験者は、ここでも下層に位置しているようだ。

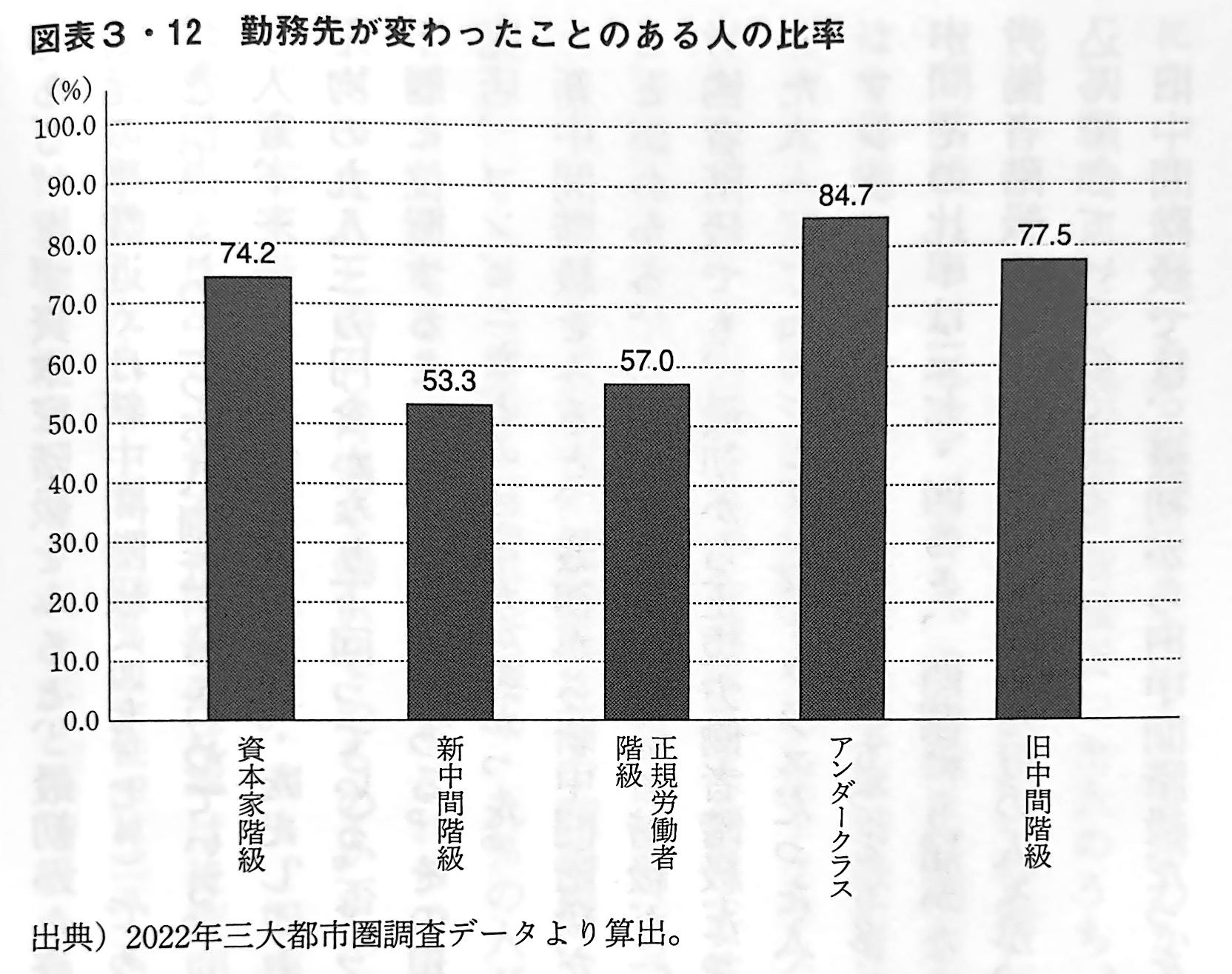

次に、転職経験についてみてみよう。調査結果によると、現職のある人のうち6割を超える63.1%の人が、これまでに勤務先を変わったことがあると答えている。これを所属階級別にみたのが図表3・12(下図を参照)である。階級によってかなりの差があり、新中間階級(53.3%)と正規労働者階級(57.0%)では勤務先を変わったことのある人が5割台にとどまるのに対して、資本家階級(74.2%)と旧中間階級(77.5%)は7割台で、もっとも多いのはアンダークラス(84.7%)である。

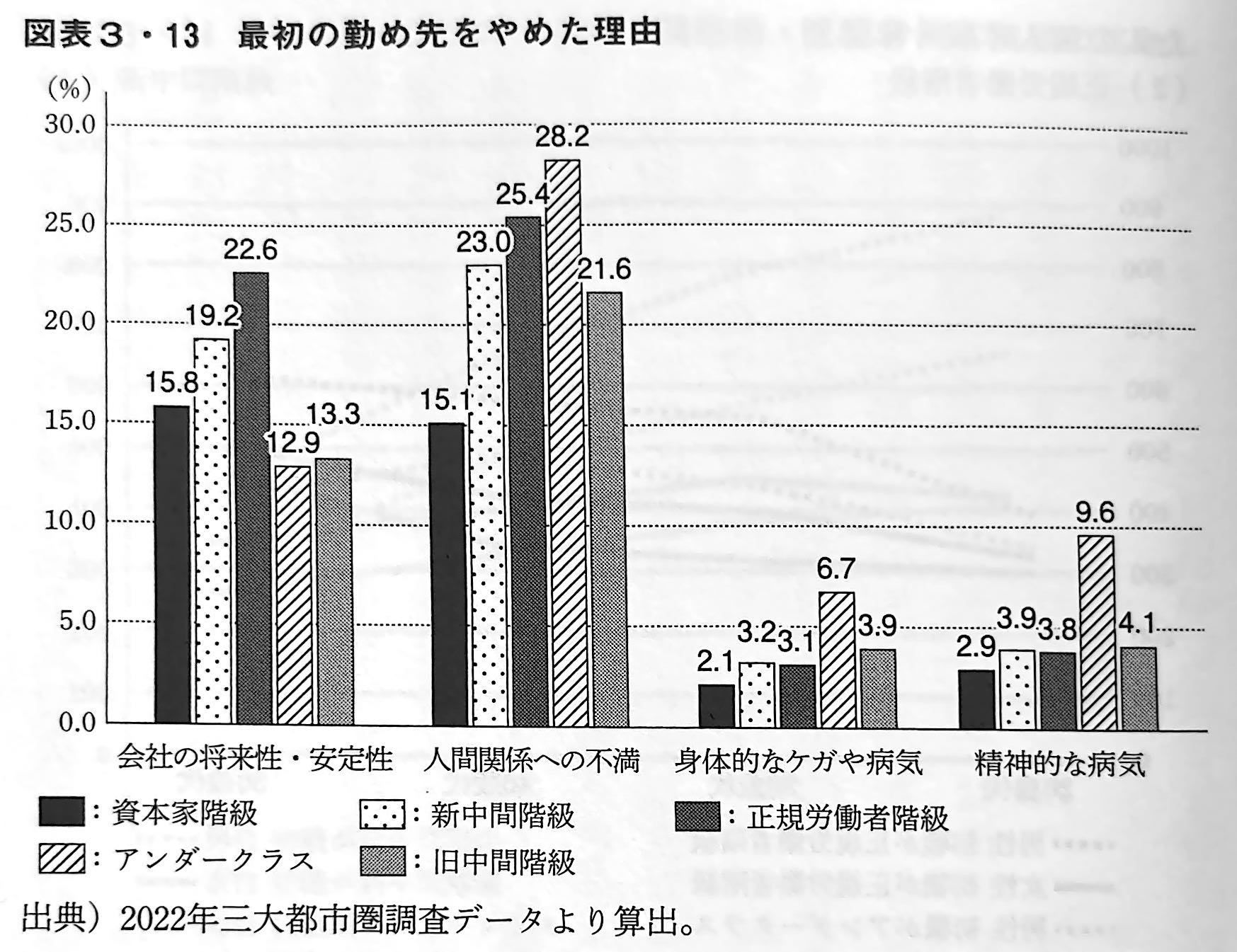

先にみたように、アンダークラスには、新中間階級や正規労働者階級から流れ込んできた人が多い。それではなぜ、これらの人々はアンダークラスにたどり着いたのだろうか。調査では、転職経験がある人に対して、最初の勤め先をやめた理由を尋ねている。ここから特徴的なものを示したのが、図表3・13(下図を参照)である。

「会社の将来性・安定性」を挙げた人は、正規労働者階級(22.6%)と新中間階級(19.2%)で多い。この二つの階級には、より良い勤め先を求めて、積極的に転職した人が多いということがわかる。しかしアンダークラスでは、この比率が12.9%にとどまっている。これに対して「人間関係への不満」「身体的なケガや病気」「精神的な病気」を挙げた人は、他の階級より明らかにアンダークラスで多くなっている。どうやらアンダークラスには、積極的により良い労働条件を求めてというよりは、人間関係からくるストレス、あるいは心身の健康を害したことにより、仕事を続けられなくなって最初の勤め先をやめ、アンダークラスにたどり着いた人が多いらしいのである。

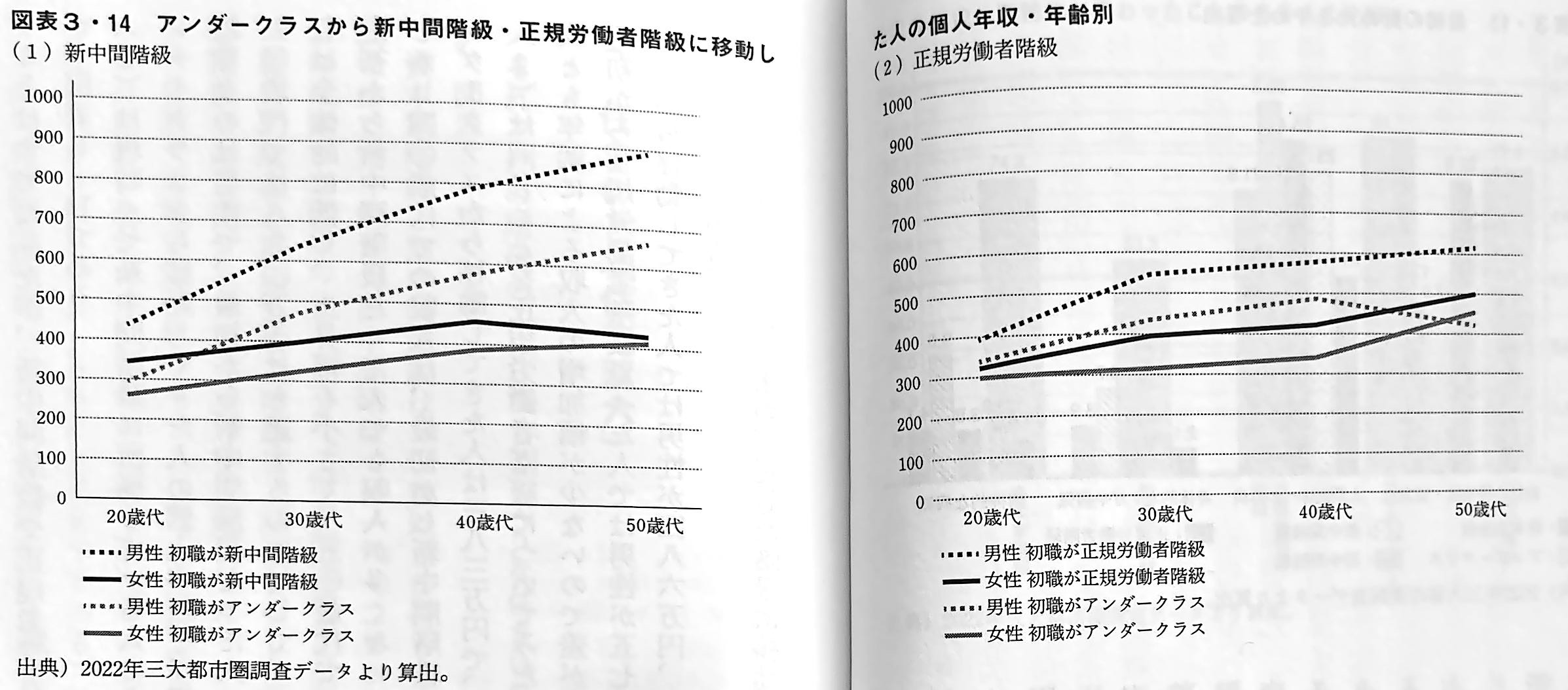

それでは、アンダークラスから他の階級へと脱出した人々は、その後どうなったのか。アンダークラスから資本家階級や旧中間階級に移動した人の収入が、それ以外の資本家階級や旧中間階級よりかなり低いということはすでにみたが、新中間階級や正規労働者階級ではどうだろう。これを示したのが、図表3・14(下図を参照)である。

(1)は現時点で新中間階級に所属している人のうち、最初から新中間階級だった人とアンダークラスから移動してきた人の個人年収を、男女別・年齢別にみたものである。一目瞭然なのは男性で、最初から新中間階級だった人の年収が、年齢とともに順調に増加して50歳代では890万円にも達するのに対して、アンダークラスから移動してきた人の年収は全体的に低く、上昇幅も小さく、50歳代でも662万円にとどまる。女性の場合、最初から新中間階級だった人でも収入が多くないので一見したところは差が目立たない。しかし40歳代での収入は、最初から新中間階級だった人が455万円なのに対して、アンダークラスから移動してきた人は383万円で、2割近い差がある。

(2)は同じことを正規労働者階級についてみたものである。新中間階級に比べると、男女とも年齢による収入の増加幅が少ないので差が目立たないが、40歳時点での年収は、最初から正規労働者階級だった人では男性が578万円、女性が422万円、アンダークラスから移動してきた人では486万円、女性が340万円で、いずれも100万円近くの差がある。

アンダークラスから雇用の安定した階級に移動する人は少なくはない。しかし初職時点でアンダークラスだった人は、たとえ他の階級に移動できた場合でも、不利益を被り続けるのである。『新しい階級社会』 第三章 より 橋本健二:著 講談社:刊

>

>

以前ほどではないとはいえ、日本は依然として学歴社会です。

学卒一括採用の慣習も、根強く残っています。

学歴によって、初職の階級が決まり、階級を超える転職は難しいです。

一回、下の階級に落ちてしまうと、再び元の階級に戻るのは、至難の業。

効率や生産性を重視する社会が続く限り、アンダークラスは膨らみ続けるでしょう。

孤立する「アンダークラス」

アンダークラスの下にある最下層の階級。

それが「失業者・無業者」の階級です。

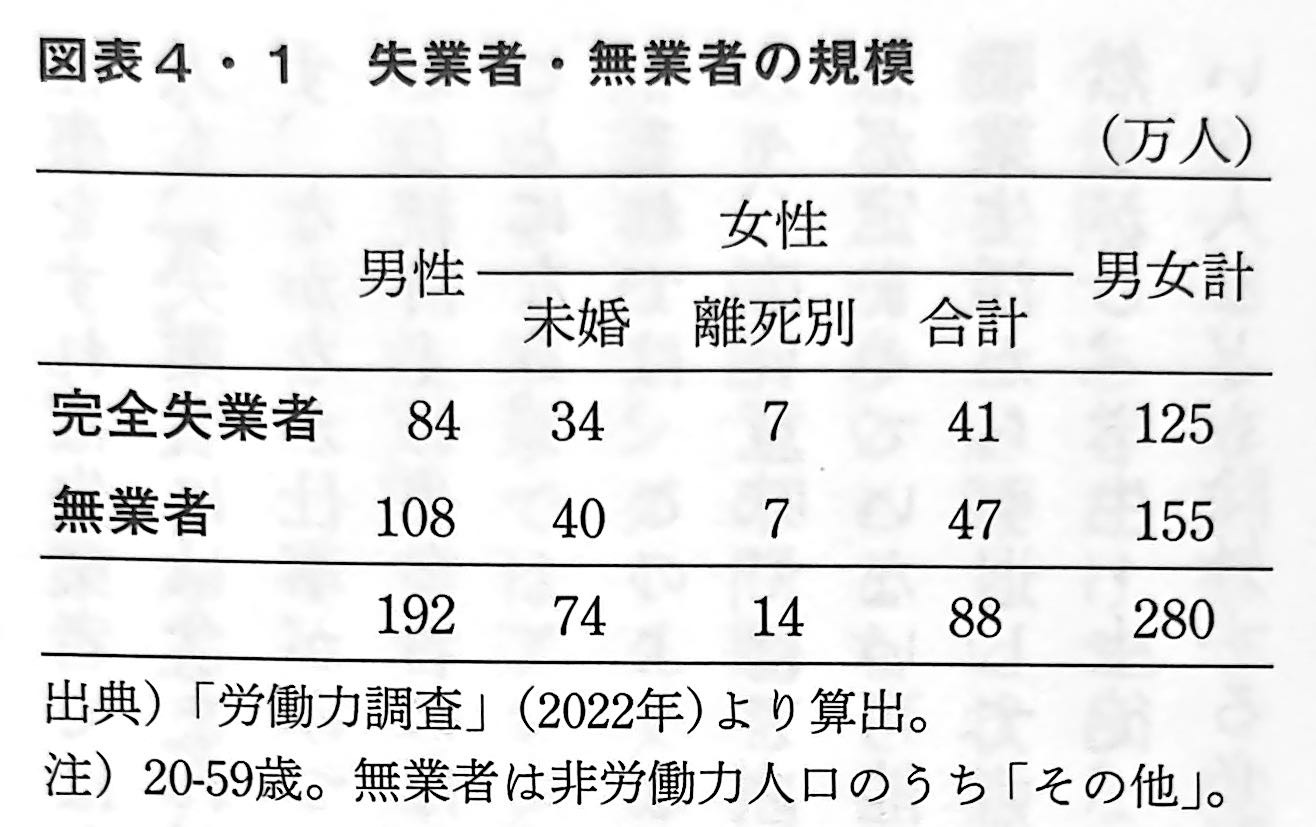

労働力調査では、就業者と完全失業者以外の人々を非労働力人口と呼び、これを「通学」「家事」「その他」の三つに分類している。ここで「その他」に分類された人々のうち、20歳以上59歳以下の男性と無配偶女性を無業者とみなすのである。その数を示したのが、図表4・1である(下図を参照)。

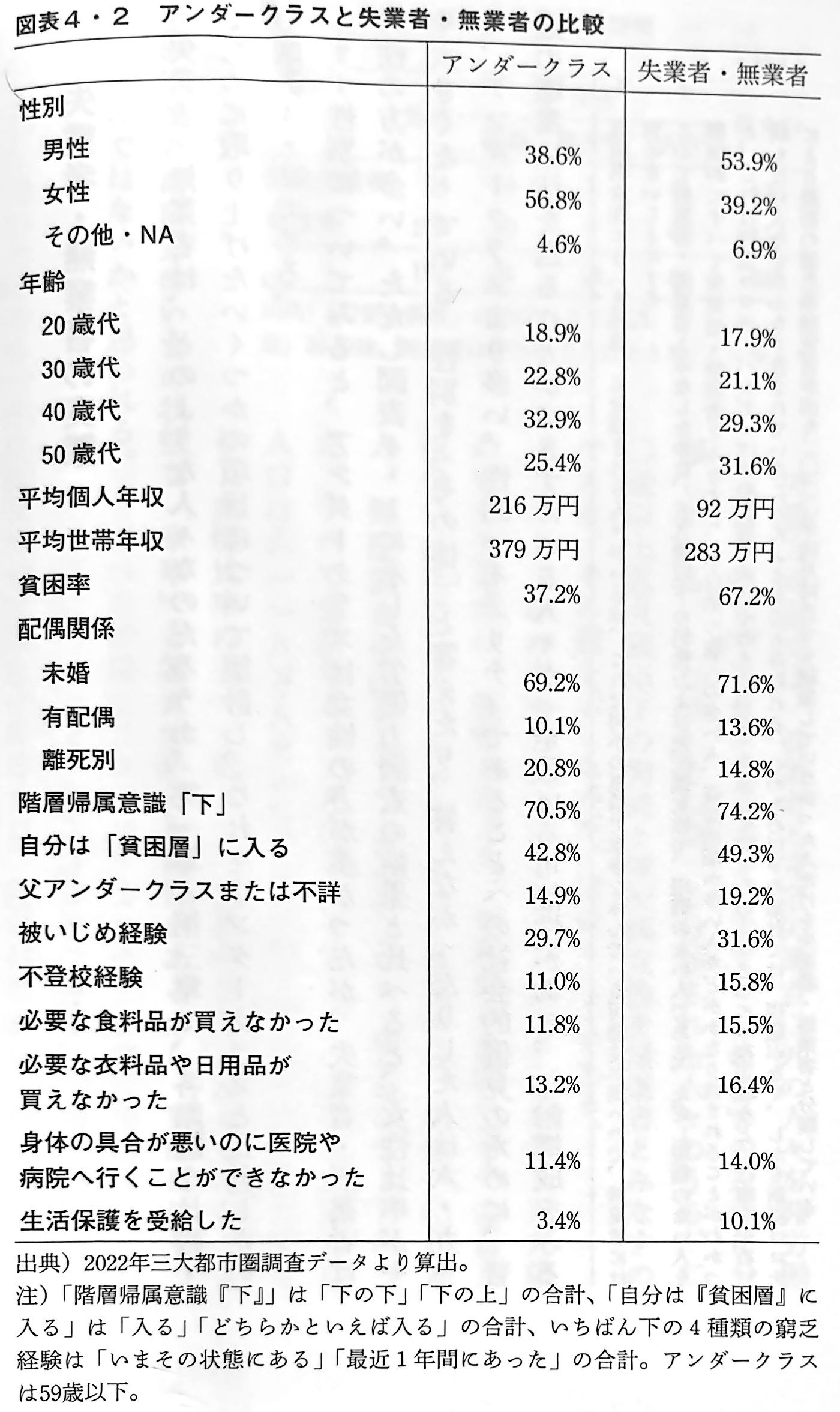

2022年の労働力調査によると、該当する20-59歳の完全失業者は、男性84万人、無配偶女性41万人(未婚34万人、離死別7万人)だった。すべけ合計すると280万人である。20-59歳の総人口は6118万人だから、その4.6%ということになる。女性比率は31.4%で、男性の半分に満たないが、女性の無業者は自分のいまの状態を「家事」と答えている可能性があるから、実際にはもっと多いのではないかと思われる。失業者・無業者は、どのような人々なのだろうか。第一章と第三章で、各階級を比較するために取り上げたいくつかの項目について集計し、これをアンダークラスと比較したのが図表4・2である(下図を参照)。

まず性別についてみると、アンダークラスは女性の方が多かったが、失業者・無業者は男性の方が多い。ただし図表4・1(下図を参照)に示した労働力調査の結果と比べると、女性比率がやや大きくなっている。性別を「その他」と答えたり、答えなかったりした人は6.9%で、アンダークラスより多い。性的マイナリティであることへの社会的偏見のために、普通の職業生活を送ることができずにいる人々が一定数いる可能性がある。年齢構成をみると、アンダークラスに比べて50歳代がやや多くなっている。

無職だから当然だが、個人年収は92万円と少ない。しかし世帯年収も283万円で、アンダークラスと比べても100万円近く少なく、貧困率はじつに67.2%にも達している。配偶関係ではアンダークラスと同様に未婚者が約7割を占め、有配偶者はわずか13.6%である。

自分が社会に占める位置を「下」(「下の下」「下の上」の合計)とみなす人の比率は74.2%で、アンダークラスを上回る。その差は3.7%だから大きくはないが、じつは「下の下」の比率はアンダークラスの31.8%に対して44.4%と、大幅に上回っている。自分が貧困層に入ると考える人の比率(「入る」「どちらかといえば入る」の合計)は49.3%でやはりアンダークラスを6.5%上回っているが、「入る」に限定すると、アンダークラスの19.8%に対して32.3%と差が格段と大きくなる。失業者・無業者は、自分たちが日本社会の最下層であることをはっきり自覚しているようだ。

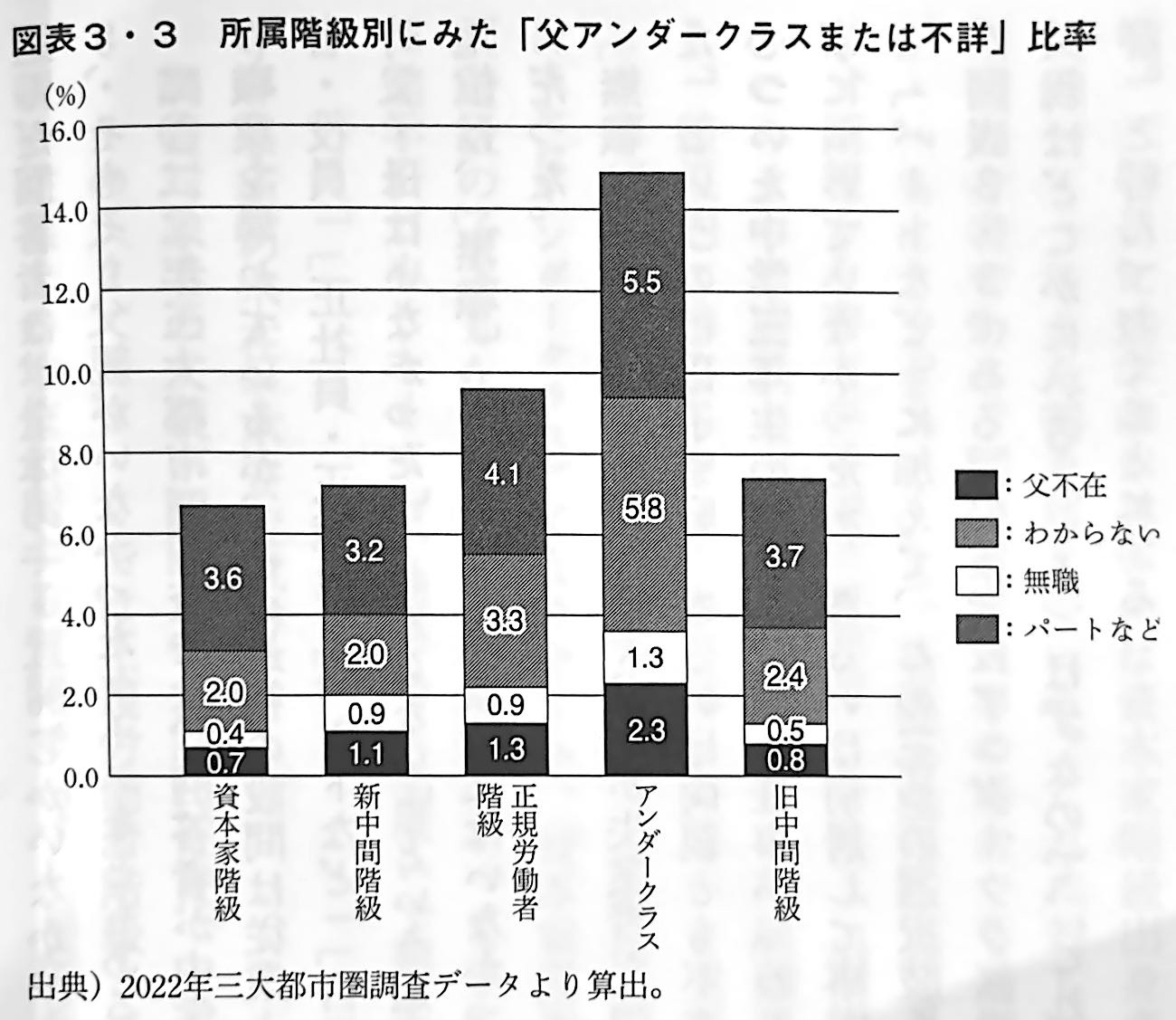

生い立ちをみると、アンダークラス以上に困難ななかで育った人が多いことがわかる。「父アンダークラスまたは不詳」(図表3・3参照)(下図を参照)の比率は19.2%と2割に迫り、いじめを経験した人は31.6%、不登校を経験した人は15.8%に上る。

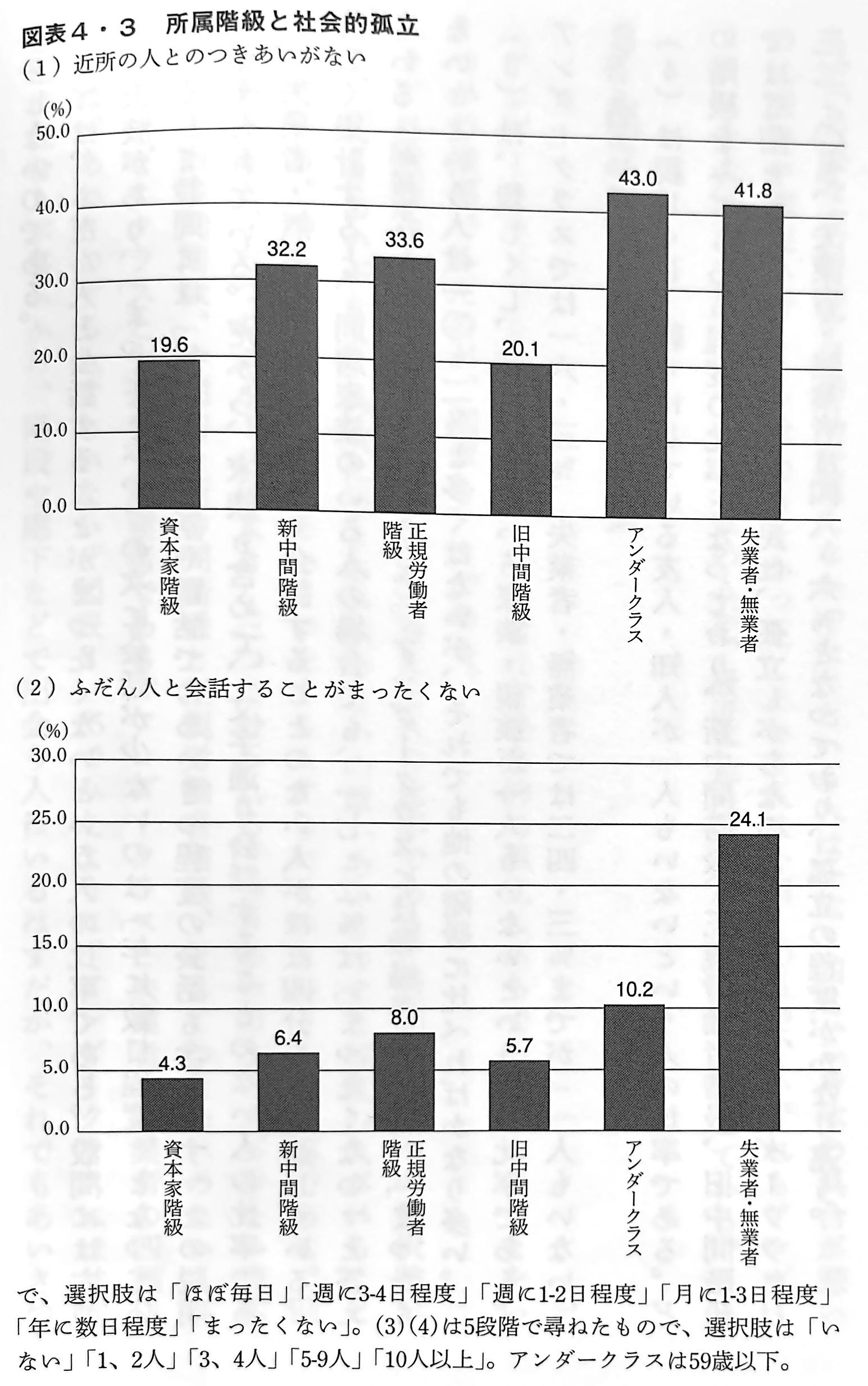

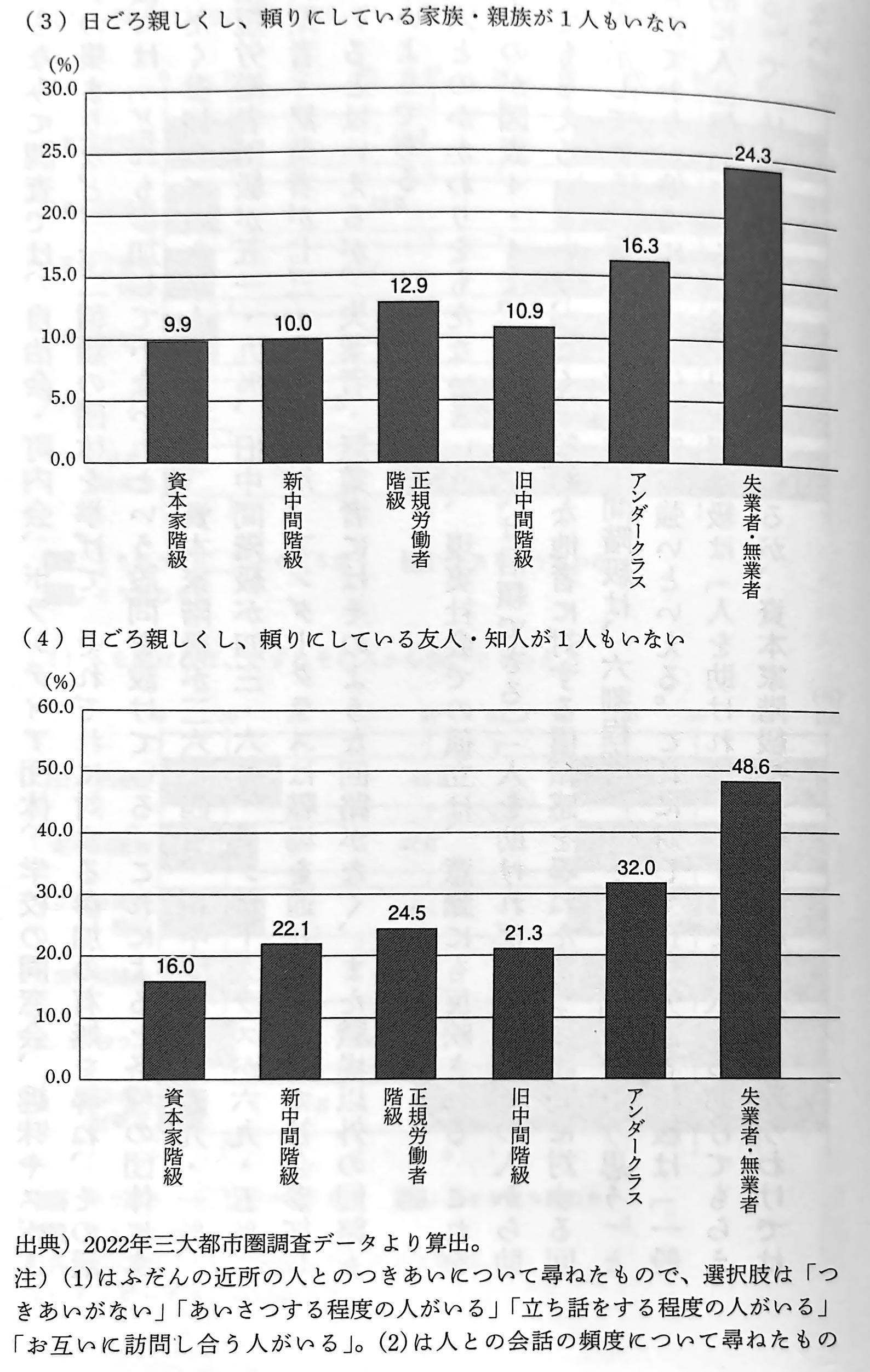

多くが窮乏状態を経験しており、「必要な食料品が買えなかった」という人は15.5%、「必要な衣料品や日用品が買えなかった」という人は16.4%、「身体の具合が悪いのに医院や病院へ行くことができなかった」という人は14.0%で、いずれもアンダークラスを上回る。そして10.1%の人が、最近1年以内に生活保護を受給している。アンダークラス、とくに失業者・無業者は、社会的に孤立しがちである。このことをいくつかの指標でみたのが、図表4・3(下図を参照)である。

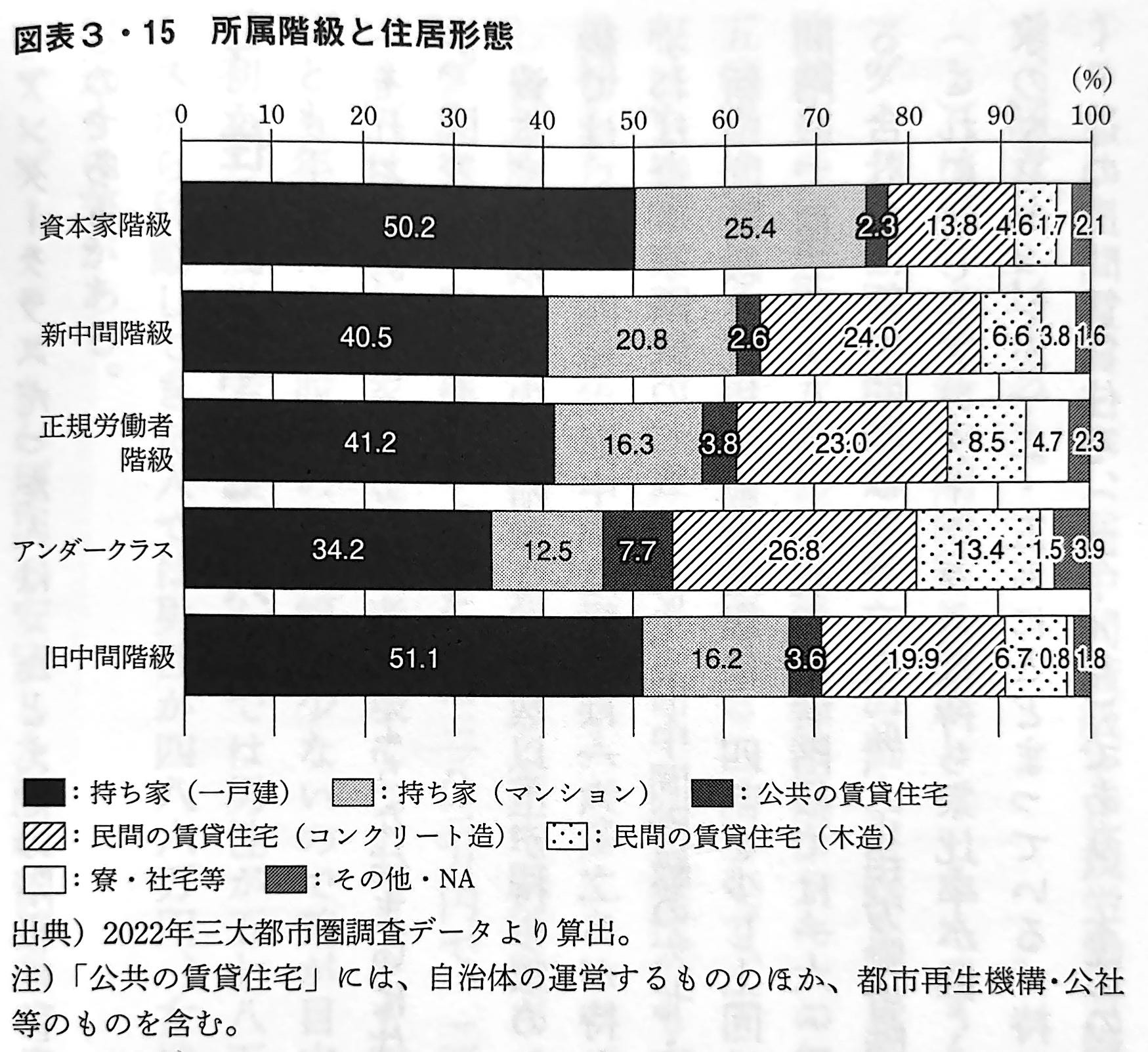

(1)は近所の人とのつきあいがないと答えた人の比率である。設問には四つの選択肢があり、「つきあいがない」の次につきあいが少ないのは「あいさつする程度の人がいる」となっている。つまり、出会い頭にあいさつをする人すらいないという比率である。回答からみると、6つのグループは大きく三つに分かれる。つきあいのない人が少ない資本家階級と旧中間階級、中間的な新中間階級と正規労働者階級、そしてつきあいのない人が多いアンダークラスと失業者・無業者である。アンダークラスと失業者・無業者の4割以上には、あいさつする人すらいない。図表3・15(下図を参照)でみたように、アンダークラスには共同住宅に住む人が多いから、階段や廊下などで出会う人はいるはずだが、それでもあいさつすらしないのである。

(2)は、ふだん人と会話することがまったくないという人の比率である。設問には6つの選択肢があり、「まったくない」の次に会話が少ないのは「年に数日程度」となっている。そして設問には「家族との会話や電話でのあいさつ程度の会話も含みます」との説明が添えられている。だから、家族も含めて、文字通り会話することのない人の比率である。失業者・無業者では、まったく会話することのない人がほぼ4分の1に達している。詳しく集計すると、同居家族のいる人の場合でも、17.2%は「まったくない」と答えている(同居家族がいない場合37.6%)。アンダークラスには職場があるから、「まったくない」という人は10.2%と多くはないが、それでも他の階級に比べればかなり多い。

(3)は、親しくし、頼りにしている家族・親族が一人もいないという人の比率である。アンダークラスでは16.3%、失業者・無業者では24.3%までが「一人もいない」と答えている。

(4)は親しくし、頼りにしている友人・知人が一人もいないという人の比率である。どの階級をみてもある程度の比率となっており、新中間階層、正規労働者階級、旧中間階級では2割を超えている。大都市住民は、孤立しがちなのだろう。しかしアンダークラスは32.0%、失業者・無業者は48.6%となっており、孤立の程度がかなり違う。

ちなみに調査では、自治会・町内会、ボランティア団体、学校の同窓会、趣味やスポーツの集まりなど、12種類の団体を挙げて、それぞれに対する参加の有無を尋ね、その最後には「どれも参加していない」という設問を設けている。これによると各種の団体にまったく参加していない人の比率は、資本家階級が36.4%、新中間階級が49.1%、正規労働者階級が51.9%、旧中間階級が43.6%、アンダークラスが69.5%、失業者・無業者が73.8%だった。アンダークラスは職場を通じて辛うじて社会参加しているとはいえるが、失業者・無業者にはそのような回路がなく、また職場以外の回路もないようである。

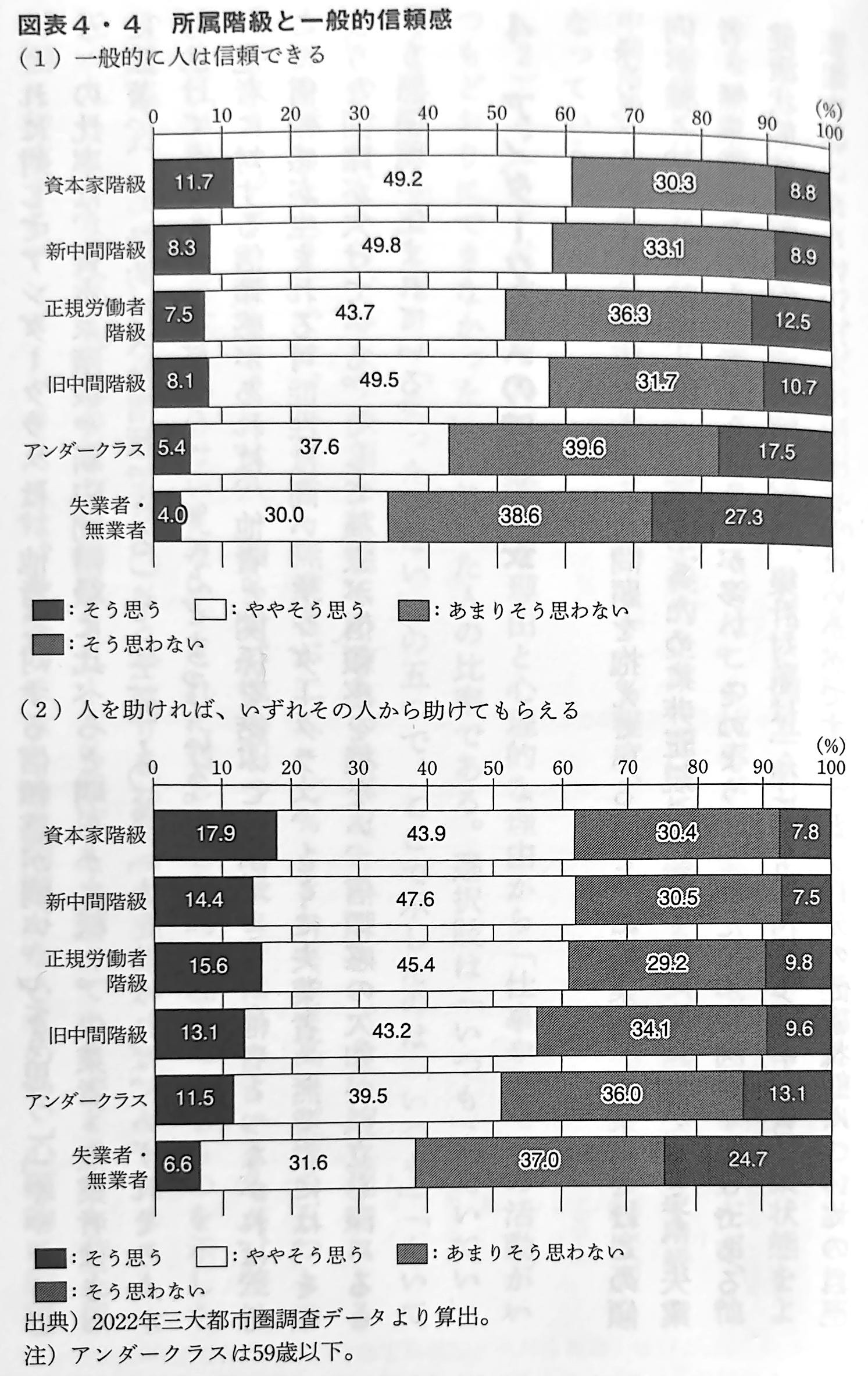

人とのかかわりをもたないという、現実社会での孤立は、意識にも反映される。これをみたのが図表4・4(下図を参照)で、「一般的に人は信頼できる」「人を助ければ、いずれその人から助けてもらえる」という、ごく一般的な他者に対する信頼感を尋ねた二つの設問に対する回答を示している。資本家階級と新中間階級は、6割程度が「そう思う」「ややそう思う」と答えており、他者に対する信頼感が強いといえる。これに対して正規労働者階級は「一般的に人は信頼できる」で、旧中間階級は「人を助ければ、いずれその人から助けてもらえる」で、比率がやや小さくなっているが、資本家階級や新中間階級と大きく違うわけではない。

これに対してアンダークラスは、他者に対する信頼感が弱い。「そう思う」「ややそう思う」の比率は、資本家階級や新中間階級に比べると明らかに低い。失業者・無業者はさらに顕著で、「一般的に人は信頼できる」では34.0%、「人を助ければ、いずれその人から助けてもらえる」では38.2%にとどまっている。

他者に対する信頼感があれば、他者と関係を結ぶことができる。他者とつながれば、そこに信頼感が生まれる可能性は高い。アンダークラス、とくに失業者・無業者には、そのような回路が欠けている。そして孤立が信頼感を損ない、信頼感の欠如が孤立を深めるという悪循環が生まれている。『新しい階級社会』 第四章 より 橋本健二:著 講談社:刊

アンダークラスの人たちは、他人との関わりを避ける傾向があります。

そもそも、あまり他人を信用していない人が多いということ。

特に失業者・無業者は、仕事での人間関係がありませんから、なおさらですね。

社会的に孤立すると、仕事を得るチャンスも限られるようになる。

そして、ますます孤立する。

そんな悪循環が、アンダークラスからの脱出を阻む大きな要因の一つになっています。

「新型コロナ禍」は、格差を拡大させた!

2020年代の世界を襲った最大の出来事のひとつが「新型コロナ・パンデミック」です。

新型コロナ禍の影響は、すべての階級に平等に影響を及ぼしたわけでありません。

橋本さんは、端的にいえば、もっとも影響を受けたのは旧中間階級、次いで影響を受けたのはアンダークラスだった

と指摘し、その理由を以下のように述べています。

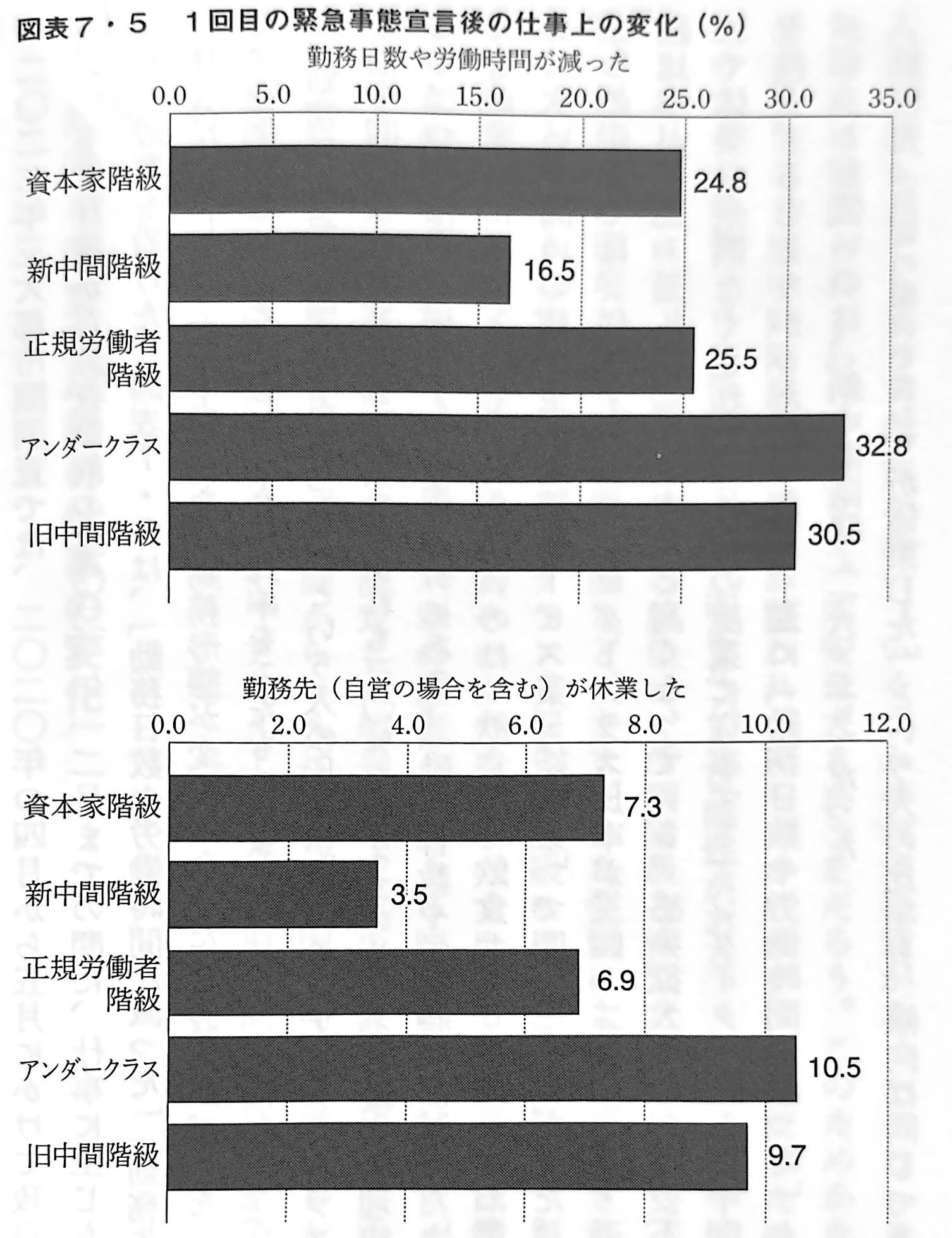

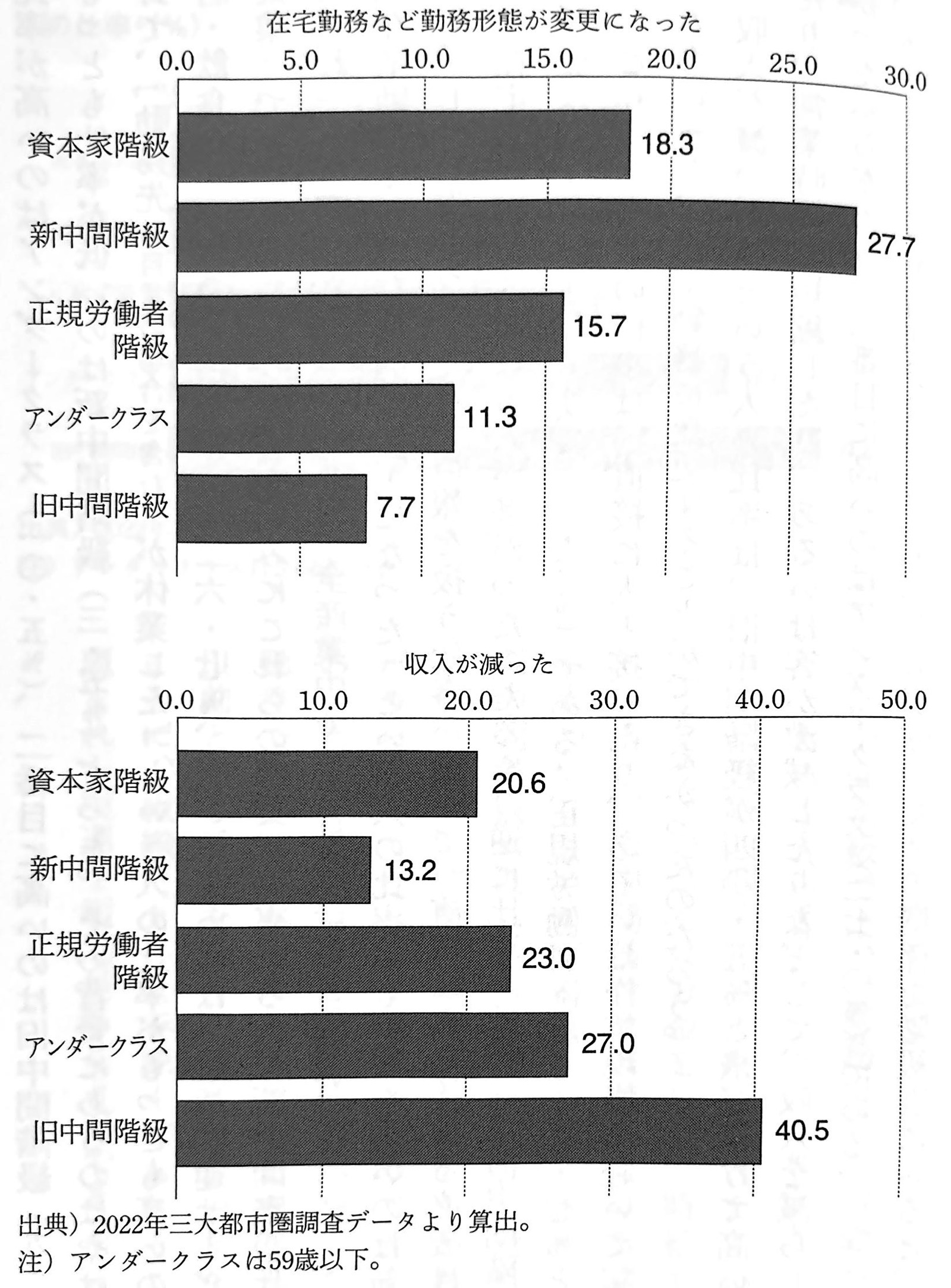

2022年三大都市圏調査では、2020年の4月から5月にかけて政府が行なった最初の緊急事態宣言から調査直前の2021年12月までの間に、仕事に生じた変化について尋ねる設問を設けた。図表7・5(下図を参照)は、「勤務日数や労働時間が減った」「勤務先(自営の場合を含む)が休業した」「在宅勤務など勤務形態が変更になった」「収入が減った」の四つについて、変化があったと回答した人の比率をみたものである。

「勤務日数や労働時間が減った」という人の比率が高いのはアンダークラス(32.8%)と旧中間階級(30.5%)で、いずれも30%を超えている。その最大の理由のひとつは、この二つの階級が従事する産業分野にある。「勤務日数や労働時間が減った」という人の比率を産業別にみると、もっとも高いのは「飲食店・飲食サービス業・宿泊業」で54.9%、次いで高いのは「生活関連サービス業・娯楽業」で41.1%だった。ところがこの二つの産業では、従事する人のアンダークラス比率が34.2%、18.3%、旧中間階級比率が15.3%、22.6%と高くなっている。感染拡大時に「不要不急」とみなされて休業を余儀なくされたこれらの産業に従事するアンダークラスと旧中間階級が、仕事を控えざるをえなかったのである。逆に「勤務日数や労働時間が減った」という人の比率がもっとも低いのは、新中間階級(16.5%)だった。

「勤務先(自営の場合を含む)が休業した」という人の比率も、傾向は同じである。もっとも比率が高いのはアンダークラス(10.5%)、二番目に高いのは旧中間階級(9.7%)で、もっとも比率が低いのは新中間階級(3.5%)だった。その背景にあるのはやはり産業分野で、「勤務先(自営の場合を含む)が休業した」という人の比率がもっとも高いのは「飲食店・飲食サービス業・宿泊業」で26.7%、次いで高いのは「生活関連サービス業・娯楽業」で21.7%だった。ちなみにこれらの産業に従事する人の新中間階級比率は、それぞれ12.4%と28.2%で、全産業中で一番目と三番目に低い。

「在宅勤務など勤務形態が変更になった」という人の比率がもっとも高いのは新中間階級(27.7%)である。文書や情報を扱う仕事が中心で、直接に人と接する必要性が低いため、在宅勤務が可能になる人が多かったのだろう。逆に比率が低いのは旧中間階級(7.7%)、次いでアンダークラス(11.3%)である。正規労働者階級も15.7%とかなり低い。これらの人々の仕事は、直接に人と接したり、あるいは作業現場に赴いて実行するものが多いから、在宅勤務に変更することができなかったのだろう。

「収入が減った」という人の比率は、旧中間階級が40.5%と飛び抜けて高い。休業したり、営業時間を短縮したり、あるいは客が激減したりなどして、収入を減らした人が多かったからだろう。二番目に高いのはアンダークラス(27.0%)である。

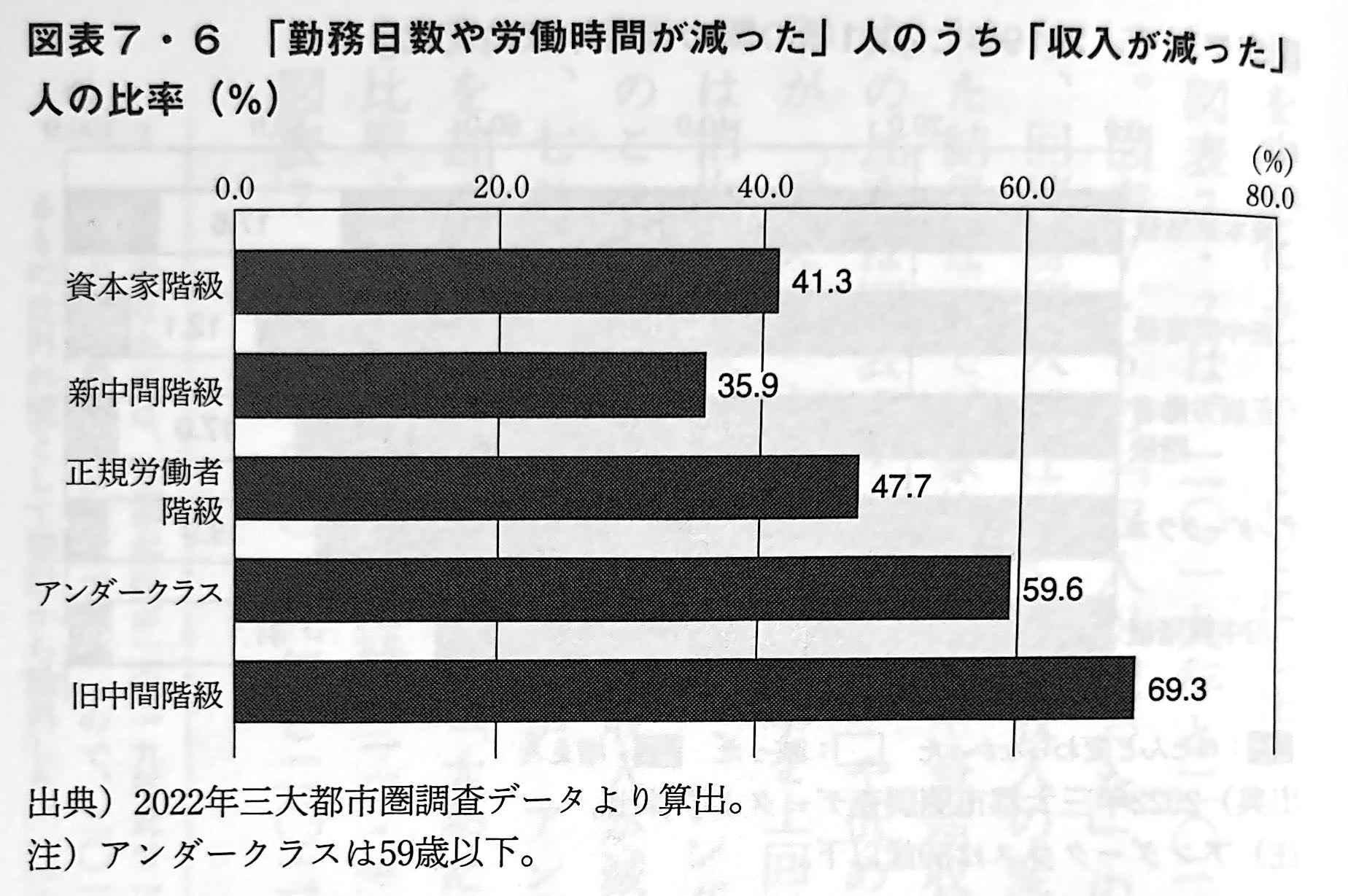

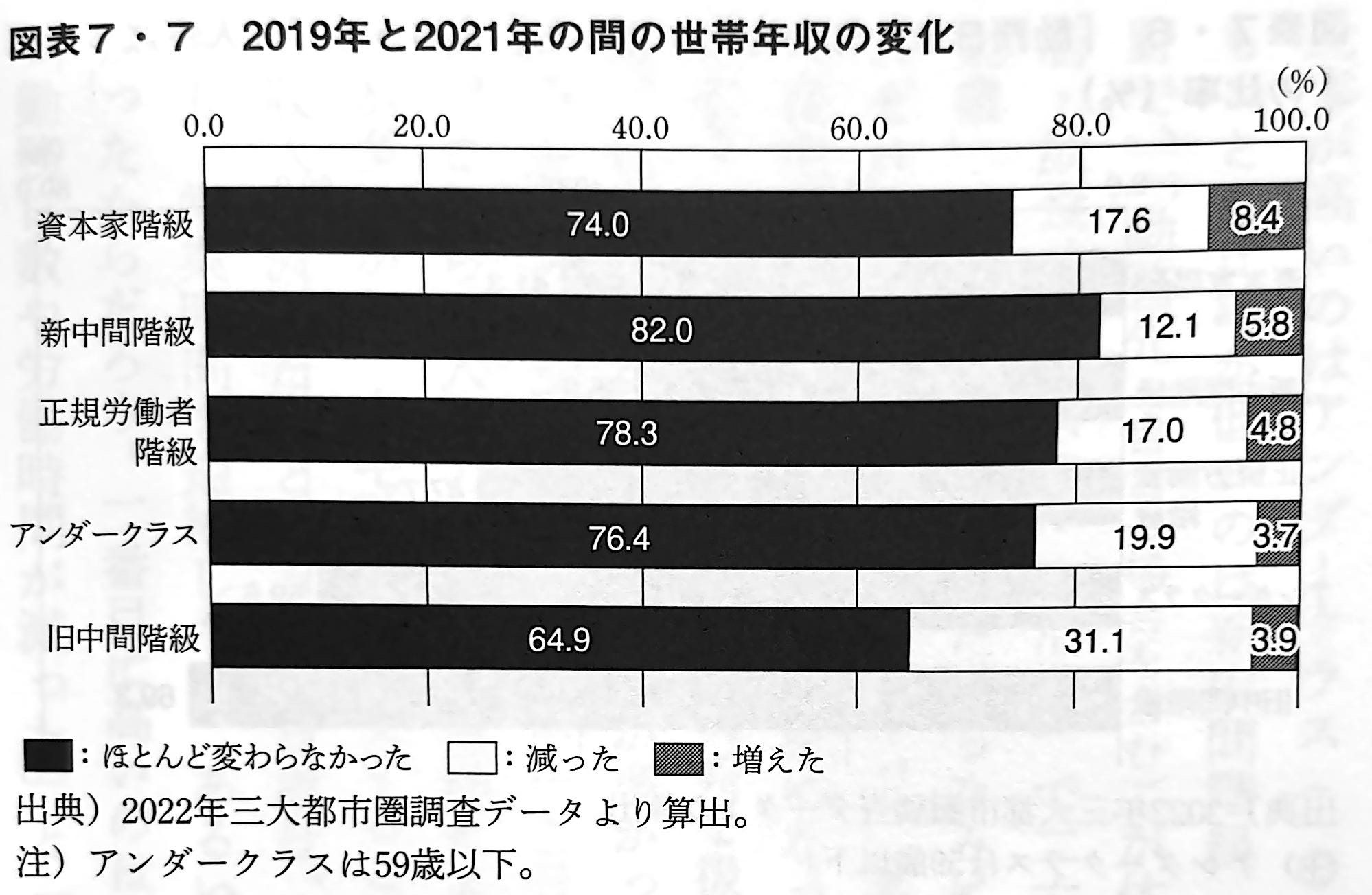

「勤務人数や労働時間が減った」と「収入が減った」の関係を階級別にみると、興味深い事実が明らかになる(図表7・6)(下図を参照)。アンダークラスと旧中間階級では、「勤務日数や労働時間が減った」という人のうち、それぞれ59.6%、69.3%が「収入が減った」と答えている。アンダークラスの多くは賃金を日給や時給で受け取っているし、旧中間階級は営業している間しか収入が入ってこないのだから、当然だろう。ところが新中間階級では、この比率が35.9%と低い。勤務人数や勤務時間が減ったにもかかわらず収入が減らなかったという人が3分の2近くにも上るのである。新型コロナ禍で仕事が減ったり、在宅勤務で勤務時間が減ったりしたにもかかわらず、以前と同じ賃金を受け取ることができたというところに、組織によって手厚く守られるこの階級の恵まれた境遇を垣間見ることができる。2022年三大都市圏調査では、調査前年にあたる2021年の世帯年収を尋ねたあとで、新型コロナ感染症が流行する前の2019年に比べたときの2020年と2021年の世帯年収の変化を、「ほとんど変わらなかった」「減った」「増えた」の三つの選択肢で尋ね、「減った」と「増えた」の場合には何パーセントくらい変化したかを尋ねた。これらの回答を統合すれば、2019年と2020年の世帯年収を、概算ながら知ることができる。集計した結果、2019年と2020年の間の変化は非常に大きいが、2020年から2021年の変化は小さいことがわかった。このため以下では、2019年と2021年の間の変化を中心にみていくことにしたい。

図表7・7(下図を参照)は、2019年と2021年の間の世帯年収の変化についてみたものである。図表7・5(下図を参照)の「集中が減った」のグラフに示されているのは仕事の上での変化だから、回答者個人の仕事による収入の変化だったのに対して、この表は世帯収入の変化を尋ねた結果なので、家族の収入や資産収入の変化も含まれている。だから「減った」という人の比率は図表7・5(下図を参照)よりもやや低めに出ている。どの階級でも「減った」という人の比率が「増えた」という人の比率を上回っているが、「減った」という人の比率がとくに高いのは旧中間階級(31.1%)で、アンダークラス(19.9%)がこれに続く。アンダークラスのこの比率は、仕事からの収入が減ったという人の比率が27.0%だったのと比べると、7%ほど低くなっているが、アンダークラスはもともと低収入なので、他の家族の収入を加えた世帯収入でみると「大勢に影響なし」という人が一定数いるのだろう。もっとも比率が低いのは新中間階級(12.1%)で、これは仕事からの収入と同じ結果である。

図表7・8(下図を参照)は、2019年と2021年の間の世帯年収と貧困率の変化をみたものである。貧困線には、2021年の貧困線を用いている。

世帯年収がもっとも減少したのは、旧中間階級である。2019年の段階では779万円で、新中間階級には67万円の差をつけられてはいるものの、正規労働者階級を67万円上回っており、「中間階級」としての性格を保っていた。ところが2021年には110万円も減少して669万円となり、わずか6万円の差ながら、正規労働者階級を下回っている。もはや「中間階級」としての実質を失ったというべきだろう。比率でみると14.1%の減少で、減少率はずば抜けて大きい。アンダークラスは減少額こそ36万円とさほど大きくないが、もともと低収入なので、減少率は8.8%と二番目に高い。これに対して新中間階級は、わずか27万円の減少にとどまり、比率でみれば、3.1%の減である。

貧困率とその変化をみると、やはり旧中間階級とアンダークラスの受けた衝撃が大きかったことがわかる。資本家階級、新中間階級、正規労働者階級は、もともと貧困率が4-7%程度と低く、いずれも貧困率が上昇してはいるものの、0.3-1.4%とわずかな変化にとどまっている。これに対して旧中間階級は、もともと貧困率が14.5%と高いのだが、これが3.9%上昇して18.4%となった。ほぼ5人に1人が貧困層である。またアンダークラスは、もともと貧困率が33.2%と非常に高いのだが、これが4.0%も上昇して32.7%となった。この二つの階級では、貧困線をぎりぎりで上回っていた多くの人々が、新型コロナ禍によって貧困層に転落したようである。『新しい階級社会』 第七章 より 橋本健二:著 講談社:刊

新型コロナ禍は、階級によって異なる結果を生みました。

旧中間階級は、ダメージの小さかった新中間階級に引き離され、中間階級から転落

しました。

アンダークラスは、同じく被雇用階級である新中間階級と正規労働者階級からますます引き離され、その下層性を強めました。

橋本さんは、新型コロナ禍は、階級間格差を拡大させた

と結論づけています。

スポンサーリンク

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

「新しい階級社会」が築かれ、経済格差が急拡大した、今の日本社会。

その問題を解決するには、所得の再分配という、いわば事後的な対症療法にとどまるのではなく、フレクシ=グローバル資本主義そのものを制御して、格差の構造そのものを変えるような対策が必要

になります。

橋本さんは、その答えを「政治」に求め、格差の縮小と貧困の解消が必要だという社会的合意のもとで、最大多数である「リベラル」の人々を支持基盤とする野党と、「伝統保守」の人々を支持基盤とする自民党を二大勢力とする政党システム

の実現が、日本を大きく変えるとおっしゃっています。

政治を変えるには、政治家を選ぶ私たち自身の考え方、マインドが変わる必要があります。

日本人の未来を輝かせるためには、どのような施策や法律が必要か。

私たち一人ひとりが真剣に考えるべき時が来ています。

最初にすべきは、何が起こっているのかを知ることです。

どんな名医でも、病名や症状が把握できないと、手の施しようがありません。

本書は、日本の社会構造の変化を知るための導入書として最適な一冊といえます。

|

|

【書評】「ヒーリングレッスン」(寺尾夫美子) 【書評】「響き合う関係」(マツダミヒロ、WAKANA)