【書評】『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』(西山耕一郎)

お薦めの本の紹介です。

西山耕一郎先生の『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』です。

西山耕一郎(にしやま・こういちろう)先生は、耳鼻咽喉科、頭頸部外科がご専門の医師です。

健康長寿の実現に不可欠な「飲み込む力」

健康長寿を実現する。

そのためには、「決して衰えさせてしまってはいけない機能」があります。

それは、食べ物を飲み込む力。すなわち嚥下(えんげ)機能

です。

人間は、食べ物を食べてエネルギーを取り込まなければ生きていくことができません。「食べる=エネルギーを取り込む」という行為は、生き物が生命活動を営むうえでのいちばんのベースとなる行動であり、わたしたちは、日々その行動をごく「当たり前のこと」として行っています。

しかし、飲み込む力が衰えると、その「当たり前のこと」が当たり前にできなくなってしまうのです。

ご存じの方も多いと思いますが、飲み込む力が衰えてくると、しばしば「誤嚥(ごえん)」が起こるようになります。「嚥」という漢字は「飲み込む」を表していますので、誤嚥というのは文字通り「誤(あやま)って飲み込む」という意味です。食べたものが食道ではなく、気管や肺のほうに入ってしまうわけですね。すると、器官や肺に入った食べた物により炎症が起こり、「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」が発生することになります。そして、この誤嚥性肺炎が“命取り”となるのです。

じつはいま、肺炎は日本人の死亡原因の第3位となっています。

日本人の死亡原因は、かつては長年にわたり「1位がん、2位心臓疾患(しっかん)(主に心筋梗塞(しんきんこうそく))、3位脳血管性疾患(主に脳卒中(のうそっちゅう))」が不動のトップ3でした。

ところが2011年、肺炎による死亡者数が脳血管性疾患を追い抜いて、第3位に。その座をキープしたまま現在に至り、肺炎でなくなる人の増加が社会問題化し始めています。みなさん、どうしてこんなに数が増えているのかおわかりでしょうか?

これは、誤嚥性肺炎で命を落とす高齢者が多くなったせいなのです。つまり、飲み込む力を衰えさせてしまったために誤嚥を起こし、肺炎をこじらせて亡くなっていくケースが非常に増えているわけです。だから、死なないようにするには、飲み込む力を衰えさせてしまってはダメ。とくに70代以上の高齢者の場合は、飲み込む力をどれだけキープできるかが、寿命を決定づけるカギになると言ってもいいでしょう。

『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 はじめに より 西山耕一郎:著 飛鳥新社:刊

西山先生は、飲み込む力は、40代、50代あたりから徐々に低下

していく、と述べています。

飲み込む力は、トレーニングによって鍛えることができます。

早期のケアが重要だ、ということですね。

本書は、嚥下機能を解説し、「飲み込み力」を鍛えるためのトレーニングをわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

「ムセる」「咳込む」は、のどを守る防衛反応

「誤嚥」は、飲食物や唾液が気管や肺に入ってしまうこと

を指します。

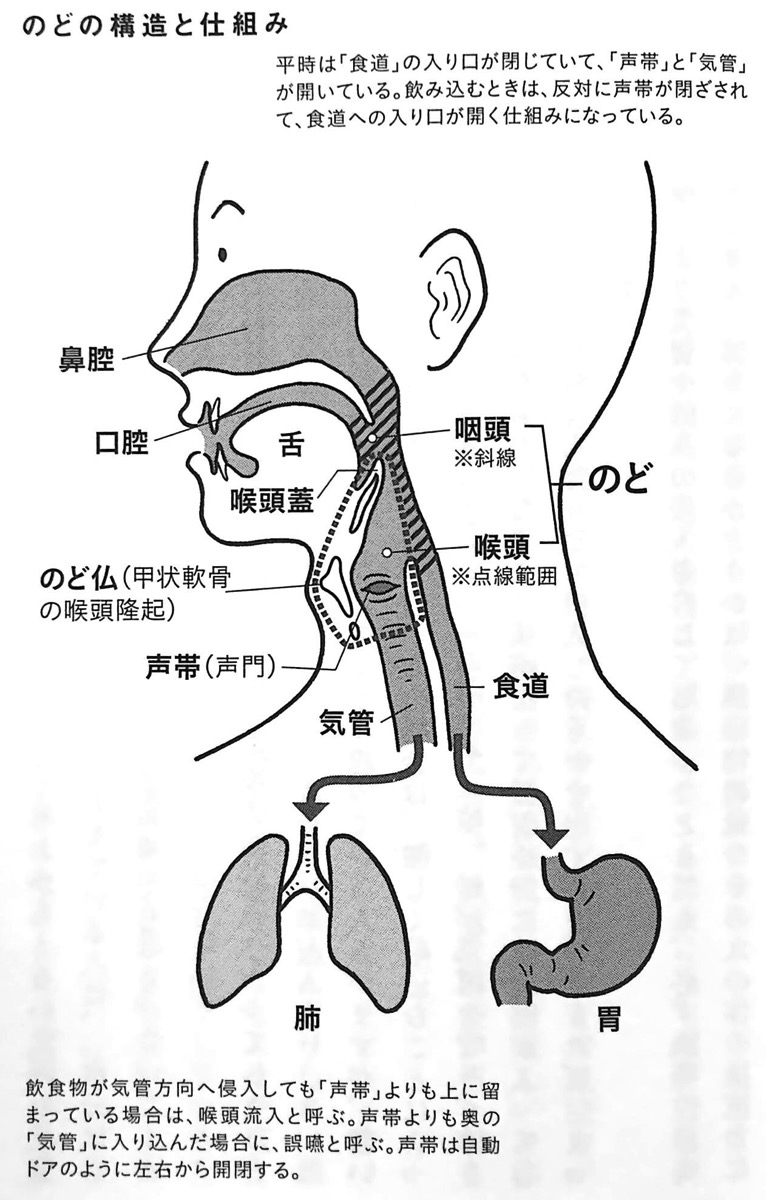

西山先生は、誤嚥について、のどの構造を含め、以下のように説明しています。

のど(喉頭(こうとう))は、喉頭蓋(こうとうがい)という“のどのフタ”を分岐点として食道と気管というふたつの道に分かれています。当然、食べ物や飲み物は食道へ、空気は気管へと入っていくわけですが、のどの機能が落ちてくると、本来食道に入るべき飲食物が誤って「別の入り口(気管)」へ入っていってしまうわけです。

きっとみなさんも、急いで食べていた時など口に入れたものが気管に入りそうになり、ムセたり咳込んだりした経験がおありでしょう。

もっとも、飲食物が”気管へ入りかけた”だけでは誤嚥とは呼ばれません。食べ物が気管方向へ入ったとしても、それが口近くの声帯より上にとどまっている場合は「喉頭流入(こうとうりゅうにゅう)(喉頭侵入)」と呼ばれています。

この喉頭流入の段階では、勢いよくムセたり咳込んだりすれば内容物が戻ることがほとんどであり、大きなトラブルにつながることはありません。ただし、先ほど述べたように、しょっちゅう喉頭流入があってがあってムセているようなら、それはのどの機能が老化しているサイン。こうしたサインを無視して放っていれば、いずれ誤嚥を起こすようになっていきます。

ですから、喉頭流入がよくあるなら、”いつ誤嚥をしてもおかしくない危険な状態にきている”と思ってください。とりわけしょっちゅうムセている人は、”自分はもう誤嚥予備軍だ”と考えて、飲み込み力のキープに務めるべきでしょう。そして、気管方向へ侵入した食べ物や飲み物が、声帯よりも奥へ入ってしまうと「誤嚥」と呼びます。

誤嚥というと、年寄りの専売特許トラブルのように思っている人もいますが、若い人でも誤嚥をすることはあります。ただ、若い人の場合は、激しく咳込むことによって侵入物を戻せることが少なくありません。「ムセ」や「咳」は、気道を守り、体を守るための防衛反応のようなもの。たとえ、誤嚥をして気管や肺に飲食物が入ってしまったとしても、ムセたり咳込んだりして侵入したものを出すことができれば、まったく問題はないのです。

それに、誤嚥により気管や肺への進入を許してしまったとしても、必ず誤嚥性肺炎になるとは限りません。肺炎になるかどうかは、誤嚥物の量やその人の体の抵抗力よって決まってくるものです。誤嚥したものが少量なら肺炎にならないこともありますし、年齢が若い人や免疫力が高い人の場合は、誤嚥をしても肺炎にならないことがほとんどです。

しかし、高齢だったり、体力が弱っていたり、病気やケガ、手術後などで免疫力が落ちていたりすると、誤嚥物と一緒に侵入した細菌が気管や肺において繁殖し、炎症が発生するようになります。すなわち、その炎症が悪化して、誤嚥性肺炎が引き起こされるわけです。『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第1章 より 西山耕一郎:著 飛鳥新社:刊

図1.のどの構造と仕組み

(『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第1章 より抜粋)

”奇跡のような連携プレー”で成り立っている嚥下運動

嚥下機能は、具体的に、どのようなメカニズムで成り立っているのでしょうか。

西山先生は、以下のように説明しています。

口の中の食べ物を咀嚼(そしゃく)し、飲み込みやすい形にする

↓

口が閉じられる

↓

食べ物が、口からのどに送り込まれる

↓

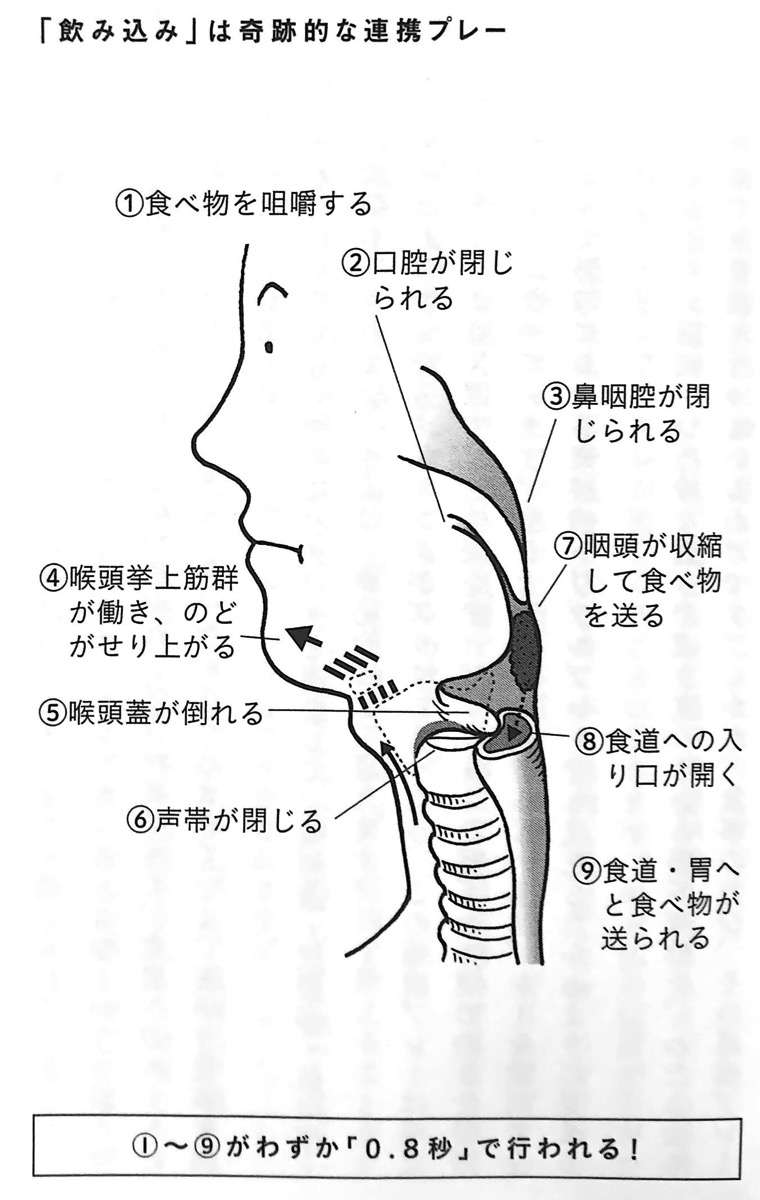

食べ物をごっくんと飲み込む大まかに言えば、これが「飲み込み」になりますね。では、この一連の流れがいかに見事な連携をしているのか、詳しく説明すると、次のようになります。

①食べ物を咀嚼し、飲み込みやすい形に変える

②舌が、口とのどをつなぐ「口腔(こうくう)」を閉じる

③鼻に通じる通路である「鼻咽腔(びいんくう)」が閉じられる。口腔内の圧が高められ、その圧力によって食べ物がのど(喉頭)のほうへ送られる

④「喉頭挙上筋群(こうとうきょじょうきんぐん)」が働き、タイミングよくのどが約2〜3センチせり上がる

⑤その動きに合わせて、「喉頭蓋(こうとうがい)」が下向きに倒れ、気管へ通じる道にフタをする

⑥同時に、呼吸時は開いている「声帯(せいたい)」が閉じて、気管を塞ぐ。

⑦「咽頭(いんとう)」が、上から順に絞られていき、食べ物を奥へ送る

⑧閉じられていた「食道の入り口」が、0.5秒だけ開く

⑨食べ物が、「食道・胃」へと送り込まれる。

いかがでしょう。わたしたちは、この一連の動きをわずか0.8秒ほどで行っているのです。

口とのどには4つの通路があります。

- 外から食べ物が入ってくる「口の通路(口腔)」

- 鼻とつながっている「鼻の通路(鼻咽腔)」

- 空気が流入する「肺への通路(気管)」

- 食べ物が送り込まれる「胃への通路(食道)」

食べ物を飲み込む際には、この4つの通路のうち3つまでが閉じられて、食道へのルートだけが0.5ほど通行可能になります。すなわち、0.8秒という一瞬の時間で、「口の通路が塞がれ、鼻の通路が塞がれ、気管が塞がれて、食道へのルートだけが0.5秒開く」「その1本の通路へ食べ物が送り込まれていく」という見事な連携プレーが行われているわけです。

『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第2章 より 西山耕一郎:著 飛鳥新社:刊

図2.「飲み込み」は奇跡的な連携プレー

(『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第2章 より抜粋)

嚥下機能が衰えると、のど仏を上下させている筋肉(喉頭挙上筋群)の力が落ちてきます。

すると、飲み込む際に、「気管」への通路にすき間が開いてしまうようになり、誤嚥をしやすい状態

になります。

つまり、誤嚥トラブルを防ぐには、のど仏(喉頭)を上げる筋肉を鍛えることがカギ

となります。

飲み込み力をつける「ごっくんトレーニング」

西山先生は、喉頭挙上筋群をはじめとしたのどの筋肉を鍛えることに狙いを定めた筋力トレーニング

として挙げているのが、「嚥下おでこ体操」と「あご持ち上げ体操」です。

おでこと手、あごと手で「押し合いっこ」をすることにより、のど仏の周囲に力が加わって喉頭挙上筋群が鍛えられます。

一見簡単なトレーニングですが、日々繰り返し行うことで着実にのどの筋肉が鍛えられていきますので、ぜひ手を抜かずに実践するようにしてください。では、順番にチャレンジしてみましょう!

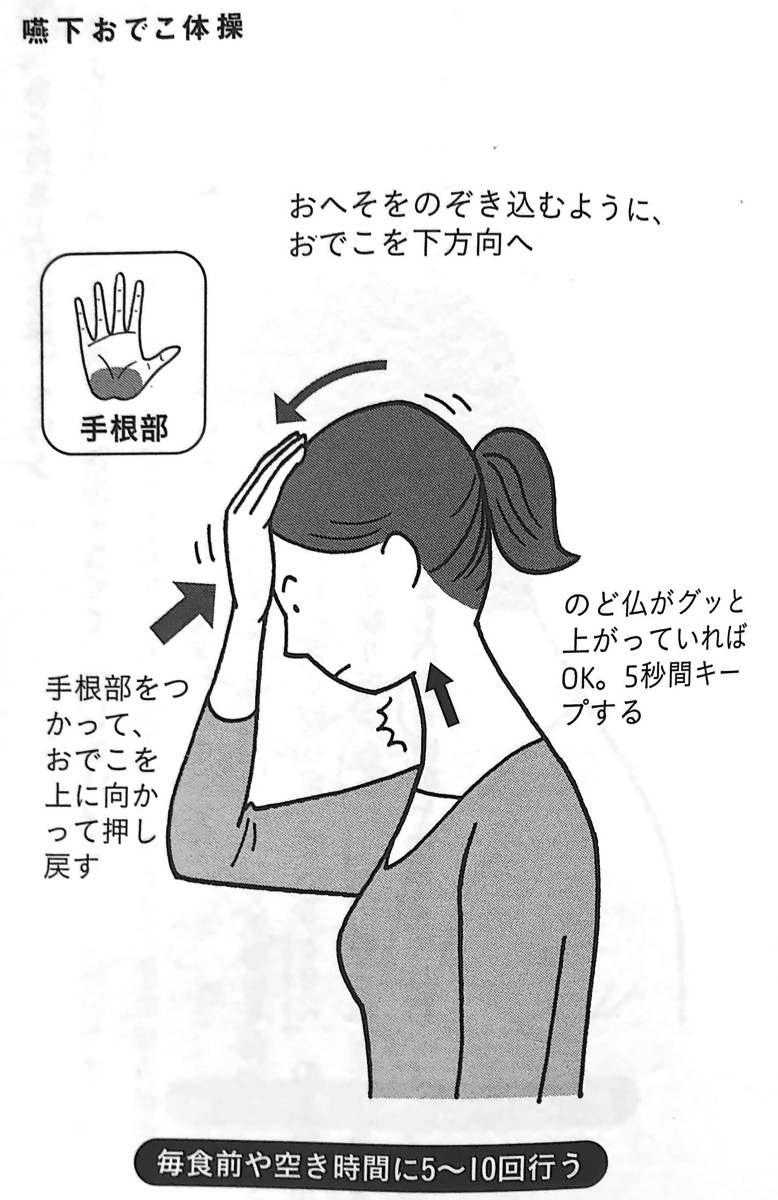

①「嚥下(えんげ)おでこ体操」を行う

おでこに「手根部(しゅこんぶ)」を当てて、おでこと手で押し合いっこをする体操です。頭のほうはおへそを覗き込むような恰好で下方向へ強く力を込めていき、手根部のほうは上方向へ力を込め、頭に負けないくらいの力でおでこを押し戻していくのです。「手の平」ではしっかり力を込められないので、「手根部」での押し合いっこが原則です。

そして、押し合っている状態を5秒間キープ。これを5〜10回繰り返しましょう。

なお、この「嚥下おでこ体操」は、グッと力を入れて押し合ったときに、のど仏あたりに力が入っているように感じられるのがベスト。継続により、のど仏の筋肉が鍛えられていくのです。テレビを見ながら、入浴中など、暇を見つけては行うとなお良いでしょう。

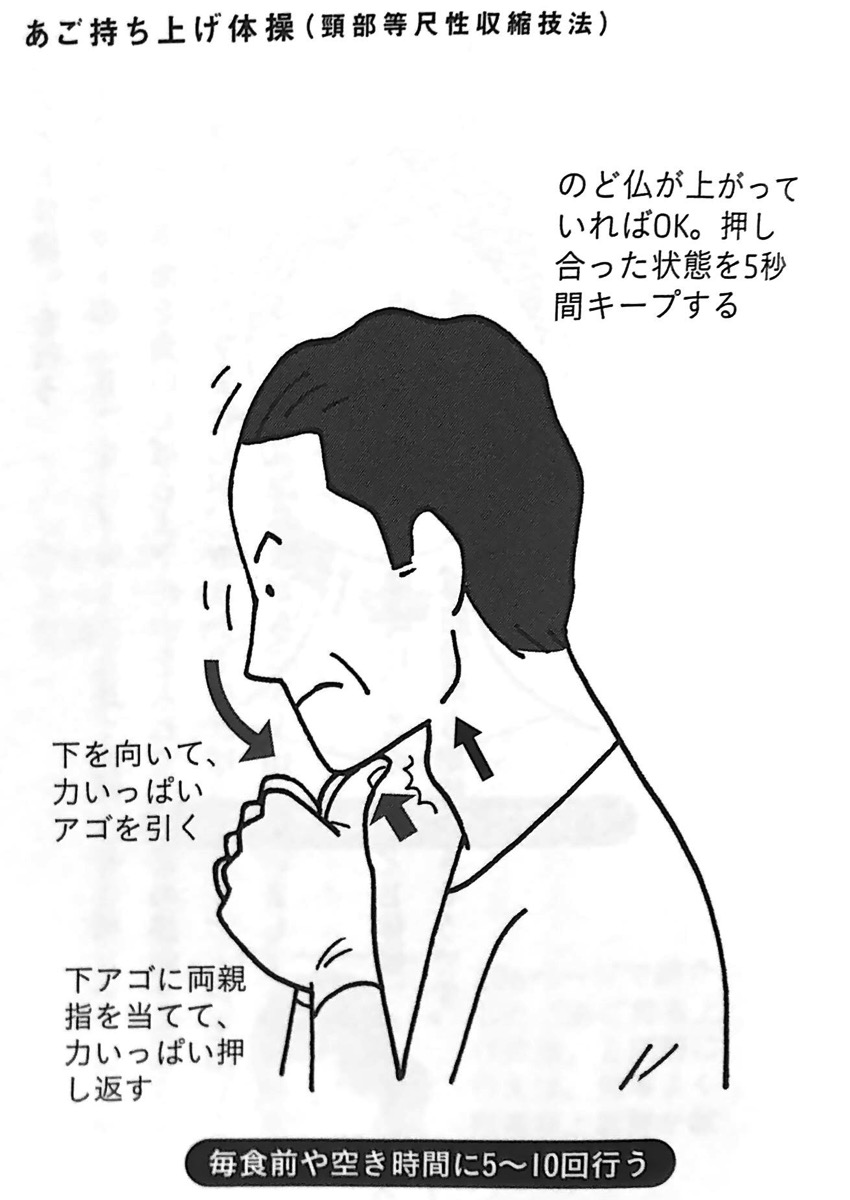

②「あご持ち上げ体操」を行う

こちらは、あご先に両手の親指を当てて、押し合いっこをする運動です。頭のほうは、あごを引き、顔を下へ向けて下方向へ力を込めていきます。手のほうは親指に力を入れて、あごを持ち上げるように押し返していきます。

前ページの「嚥下おでこ体操」と同様に、押し合っている状態を5秒間キープし、5〜10回繰り返しましょう。この場合も、強く押し合っているときに、のど仏周辺に力が入るようにしていくのがコツ。日々繰り返すことにより、のど仏を上下させる筋肉が鍛えられていくはずです。ちょっとした空き時間で隙を見ては行いましょう。『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第3章 より 西山耕一郎:著 飛鳥新社:刊

図3.嚥下おでこ体操

図4.あご持ち上げ体操

(『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第3章 より抜粋)

どちらのトレーニングも、ちょっとした空き時間に簡単にできます。

ぜひ、毎日の習慣にしたいですね。

ムセやすく、のどに詰まりやすい「6つのキーワード」

「飲み込みやすい食べ物」の条件。

それは、適度なトロミや粘土があって、形がまとまりやすく、ネバついたり貼りついたりすることもなく、柔らかく変形しながらのどをなめらかに通っていくようなもの

です。

逆に言えば、水っぽい液体やバラけやすい食べ物、のどの中でネバついたりのどに貼りついたりしやすい食べ物などは、気をつけたほうがいいということ。

まとまりが悪いと、バラバラになって気管に入りやすくなります(凝集性)。お餅のようにくっつきやすいと窒息事故を起こす危険もあります(付着性)。口やのどの内部に貼りついた食べ物が、後から唾液に溶け出して誤嚥する、というケースもあるのです。また、高野豆腐のように、噛むと水分がにじみ出る食べ物も誤嚥のリスクは高いと言えます。

私は、次のような食感の食べ物に対しては、ムセたりのどに詰まらせたりしないように注意を払っていくべきだと思います。サラサラ → ムセやすい ・・・・・ 水、お茶、ジュース、コーヒー、味噌汁など

モチモチ → 詰まりやすい ・・・・・ 餅、団子、おはぎ、赤飯など

ベタベタ → くっつきやすい ・・・・・ マッシュポテト、ミキサーにかけた粥など

ボロボロ → ばらけやすい ・・・・・ ごはん粒、そぼろ、かまぼこなど

ペラペラ → 貼りつきやすい ・・・・・ のり、わかめ、青菜類など

パサパサ → ぱさつきやすい ・・・・・ パン、カステラ、いも類などそれぞれの食感の頭文字をとると、「サ・モ・ベ・ボ・ペ・パ」となりますね。

この6つをキーワードにして食べ物を選定し、ムセたりのどに詰まらせたりしないように気をつけていくといいのではないでしょうか。

また、「サ・モ・ベ・ボ・ペ・パ」以外でも、注意すべき食品はあります。たとえば、イカやタコ、貝などの噛み切りにくいかたい食品は、咀嚼不十分なまま飲み込もうとすると、のどに詰まらせる危険があります(硬度)。さらに、一般に「こんにゃくゼリー」と呼ばれている食べ物も、噛んでない状態でつるんとのどの奥に入ってしまいやすく、のどに詰まらせるリスクの高い食品として知られています。

のどの奥にある声帯の直径は、成人でおよそ2センチで、だいたい親指の太さくらいです。ゼリーを噛まずに飲み込めば詰まってしまうことは、簡単に想像できるかと思います。『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』 第4章 より 西山耕一郎:著 飛鳥新社:刊

水などの液体は、意外にも、誤嚥しやすいのですね。

飲み込む力が衰えてきた。

そう自覚したら、誤嚥を防止するためにも、「食感」に気をつけましょう。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

西山先生は、飲み込む力をつけることは、その人の生きる力を高めることにつながる

とおっしゃっています。

食べること。

飲むこと。

呼吸をすること。

声を出すこと。

笑うこと。

こうした、人間として当たり前の動作の要となる機能が、「飲み込む力」です。

飲み込む力の衰えは、私たちが気づかないうちに、少しずつ進んでいきます。

それを防止するためには、早期からのトレーニングが重要です。

「備えあれば憂いなし」

いくつになっても若々しく、イキイキとした人生を送りたい。

そう願うすべての人に、ぜひ読んで実践して頂きたい一冊です。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『未来を動かす』(ダリル・アンカ、安藤美冬) 【書評】『幸福エネルギーの受け取り法則』(高井康晴、高井紗由理)