【書評】「土と生命の46億年史」(藤井一至)

お薦めの本の紹介です。

藤井一至さんの『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』です。

|

|

藤井一至(ふじい・かずみち)さんは、京都大学農学研究科出身の農学博士です。

「土の研究者」として知られ、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林研究所 主任研究員を務められています。

最新の科学をもってしても作れない「土」

藤井さんは、全知全能にも思える科学技術をもってしても、作れないものが二つある

と述べています。

それは「生命」と「土」です。

そもそも、土とは何なのか。どうやって地球上に土が生まれ、そこから生命や文明が生まれたのか。この課題に積極的に回答しようとしてきたのは科学よりも宗教かもしれない。世界の神話の多くで、神は土を創り、そして土から人を創りたもうたとしている。例えば、ギリシャ神話には「私たちは腐植からできている(homo ab humo)という言葉がある。腐植とは「腐った植物」に由来する栄養分に富む成分であり、古来、土は命を生みだすものと考えられてきた。カブトムシを育む腐葉土や、種子をまくと生命が生まれる5月の土の生命力を想像してほしい。お父さんの努力むなしく、「母なる大地」といったりもする。

近代以降、科学はこれらの思想を迷信として否定するなかで発展してきた。植物は腐植そのものではなく、主に無機栄養を吸収することで育つ。土壌は「岩石が崩壊した砂や粘土と腐植が混ざったもの」にすぎない。そこに生命力という言葉は入ってこないことを私たちも知っている。小学校のテストでは気になる問いが出題されている。植物を育てるのに必要なのは、太陽光と水と( ? )である。

正解は「土」ではなく、「肥料」なのだという。植物工場の水耕栽培がそのことを証明している。ややこしい土を避けたほうがスマートにも見える。しかし、肝心の植物は根を張ることで地上部もよく育つため、土を求める。協力してくれる土壌微生物を求める。ところが、人類は肥料を作り出すことはできても、人工的に土を作ることはできない。

科学技術で何もかも作る必要はないかもしれない。しかし、ノーベル賞を受賞した物理学者リチャード・ファインマンは、「作れないということは、それを理解できているとはいえない(What I cannot create,I do not understand.)」という言葉を残している。一方、土壌学の本には悟ったかのように「土は人間は作れない」「腐植のレシピは土の中の無数の微生物しか知らない」「自然の営みによって1センチメートルの土が作られるのには100〜1000年もかかる」と冷たく書いてある。AIの回答も同じだ。出典を見ると、執筆者は私だった。

土を作れないだけならともかく、足元の土を理解すらできていないとなると一大事である。というのも、土のことを理解していなければ、気が付かないあいだに土を酷使し、劣化させてしまう危険性があるからだ。実際、15秒ごとにサッカーコート1枚分の畑が土壌劣化(塩類集積)で失われているという。私たちは土から食料を、建物を生み出すことで文明を築きあげてきた。世界人口が増え続けているのに肝心かなめの土が失われれば、人類の生存が危うい。

40億年にわたる地球の生命史において、たった20万年にすぎないホモ・サピエンスの歴史は、なぜこんなにも早く繁栄と破滅のリスクという両極端をあわせ持つことになったのか。この問いを解くカギは土にある。私たち人類は土をフル活用して大繁栄を達成し、同時にそれを再生できない悩みを抱えてきた。「土が作れない」という本質的な問いをあいまいなままにしておくことはできない。46億年の地球史を追体験し、豊かな土と生命、文明を生み出したレシピを復元することがこの本の目的である。そこに、土を作り人類が持続的に暮らしていくヒントが埋もれているはずだ。

40億年の生命史であれば進化生物学者が、46億年の地球史であれば地質学者がより雄弁に語ってくれるだろう。しかし、この本の案内人は、自宅プランターでオクラがうまく育たずに悩み続ける土の研究者が務める。日頃は森や田畑で穴を掘り、持続的な土の耕した方を研究している。正直、地球と生命の46億年史はスケールが大きすぎる。畑違いだと笑われるかもしれない。しかし、生と死は、生物と無生物は、土でつながる。多くの陸上生物は土から生命の糧を得て、やがて遺体は土の一部になる。つまり、土も変化する。土が変われば、そこで生きられる生物も変化する。40億年にわたる生命と土の相互作用の中で、地球はいつも次の時代の主役となる生物に適した“土壌”を用意する。土に居場所を見つけた生物は生存権を獲得し、さもなければ絶滅してきた。途中でレースを降りた恐竜の化石とは違い、土はいつも陸上生物のそばで並走してきた。土は地球の変化を見続けてきた“生き証人”としての顔を持つ。

私たちは日本史や世界史を学ぶが、お母さんやお父さんの歴史は学ばない。親もそう話したがらない。顔も性分もどこか似ている身近な大人の歴史は子供にとって大いに参考になるはずだが、私たちは織田信長(おだのぶなが)の一生のほうを知りたがる。この問題は土にもあてはまる。私たちは、地球外惑星の砂には知的好奇心をそそられても、足元の土がいったい何なのか?について考えることは少ない。

しかし、どうだろうか。もし、足元の土が実は生命誕生や私たちヒトをも含む生命進化、今日の環境問題の根っこにまで大きく関わる46億年の壮大な物語を教えてくれるとしたら。もう恐竜の化石にすべてを任せておくわけにはいかない。身近にありながら、普段はあまり注目されることのない土だが、私たちは土なしには繁栄していなかっただろう。いまだに人類が人工的に作れない複雑で神秘的な力を秘めている土は、未来を照らす一条の光となるに違いない。『土と生命の46億年史』 はじめに より 藤井一至:著 講談社:刊

本書は、人間を含めた生命を創り出した「土」の成り立ちを、地球誕生からの46億年史としてわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

スポンサーリンク

[ad#kiji-naka-1]

「土」とは何か?

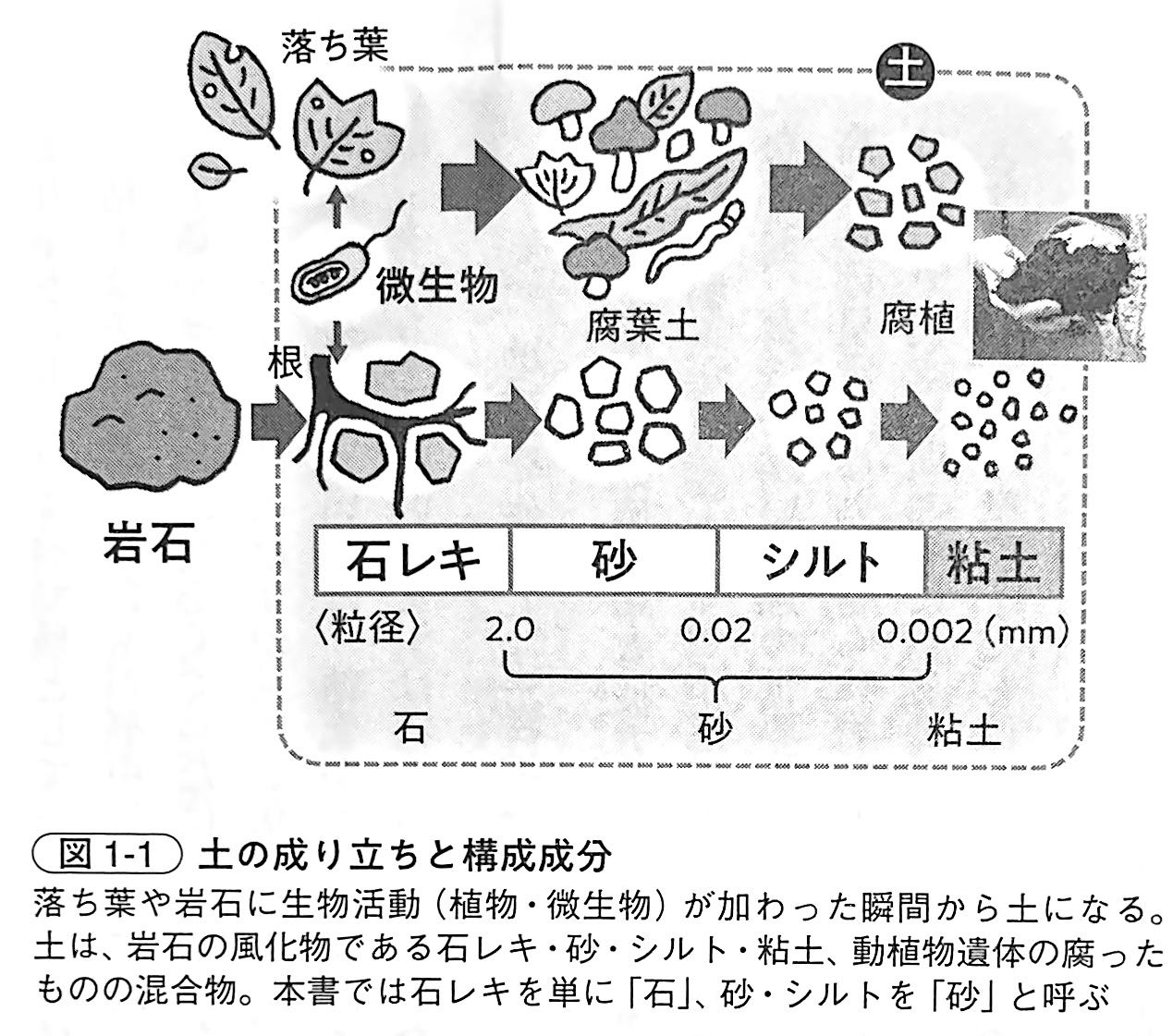

土とは、岩石が崩壊して生成した砂や粘土と生物遺体に由来する腐植の混合物

と定義されます(下の図1−1を参照)。

特に重要なのは、

腐植が生物(動植物や微生物)に由来することで、つまり,

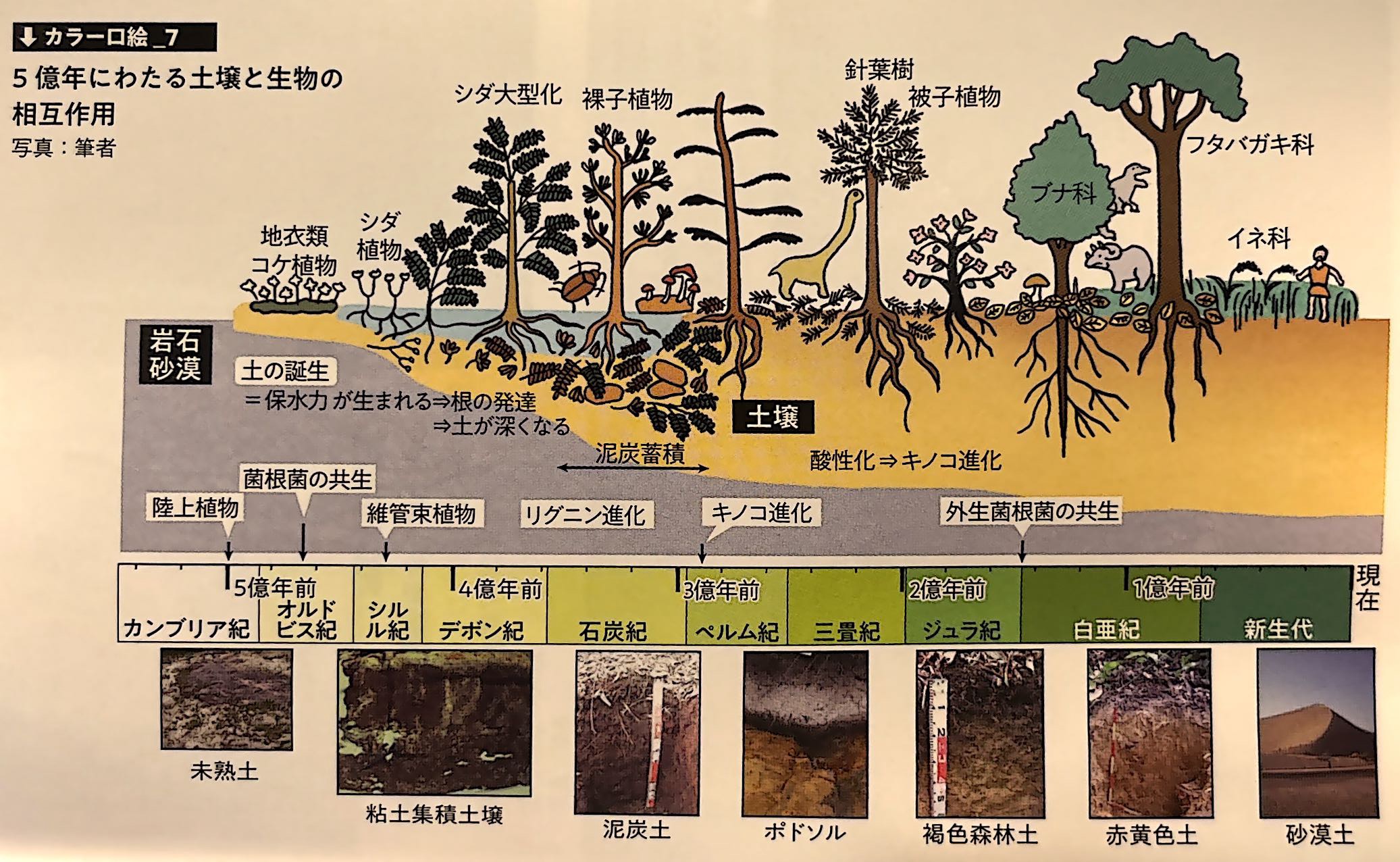

地球上に生命が誕生する40億年前まで、もっというと、陸上に植物が上陸する5億年前まで地球に腐植はなかったことです。

5億年前まで、地球上に土はありませんでした。

ただ、藤井さんは、生物の誕生の前に地球上には粘土が登場し、生命と土が生まれる下ごしらえをして

きたと述べています。

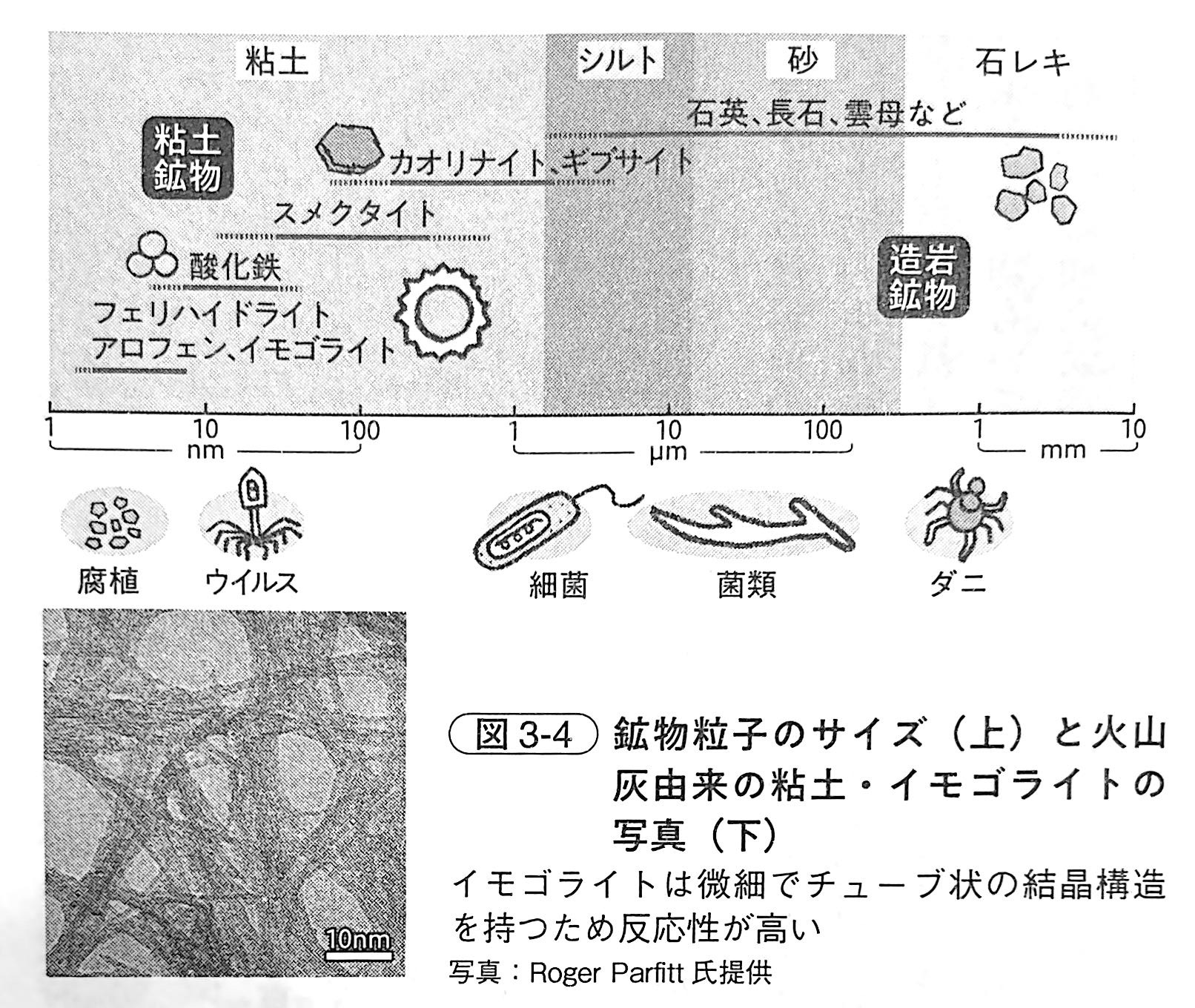

粘土とは、2マイクロメートル(2ミリメートルの1000分の1)以下の粒子

と定義されます。

広大な宇宙の数億年もの彼方(かなた)から無数の微粒子(宇宙塵(うちゅうじん)、1ミリメートル以下の固体粒子)を集めた小惑星がやってきて、小惑星どうしが衝突してできたのが地球だという。46億年も前のことなので、どこか遠い空想の世界のように聞こえる。ただ、微粒子がガスとともに集合して密度が高まれば星雲となり、さらに密集して十分な質量を持てば惑星となる現象は、望遠鏡のレンズをはさんで夜空の向こうに見ることができる。

今も宇宙を漂う微粒子たちは天の川の周りの影となり、地球上にも毎年4万〜6万トンもの微粒子が雪のように静かに降り積もっている。ただし、その量は厚みにして100万年で0.01ミリメートルにすぎない[1−2]。

日本では黄砂が1000年で平均1センチメートル、火山灰が100年で平均1センチメートル降り積もるのと比べるとわずかだし、大気圏を通過する際に流星として燃え尽きるものが大半だ。しかし、究極的には、この微粒子こそ地球と私たち生命の材料となる。

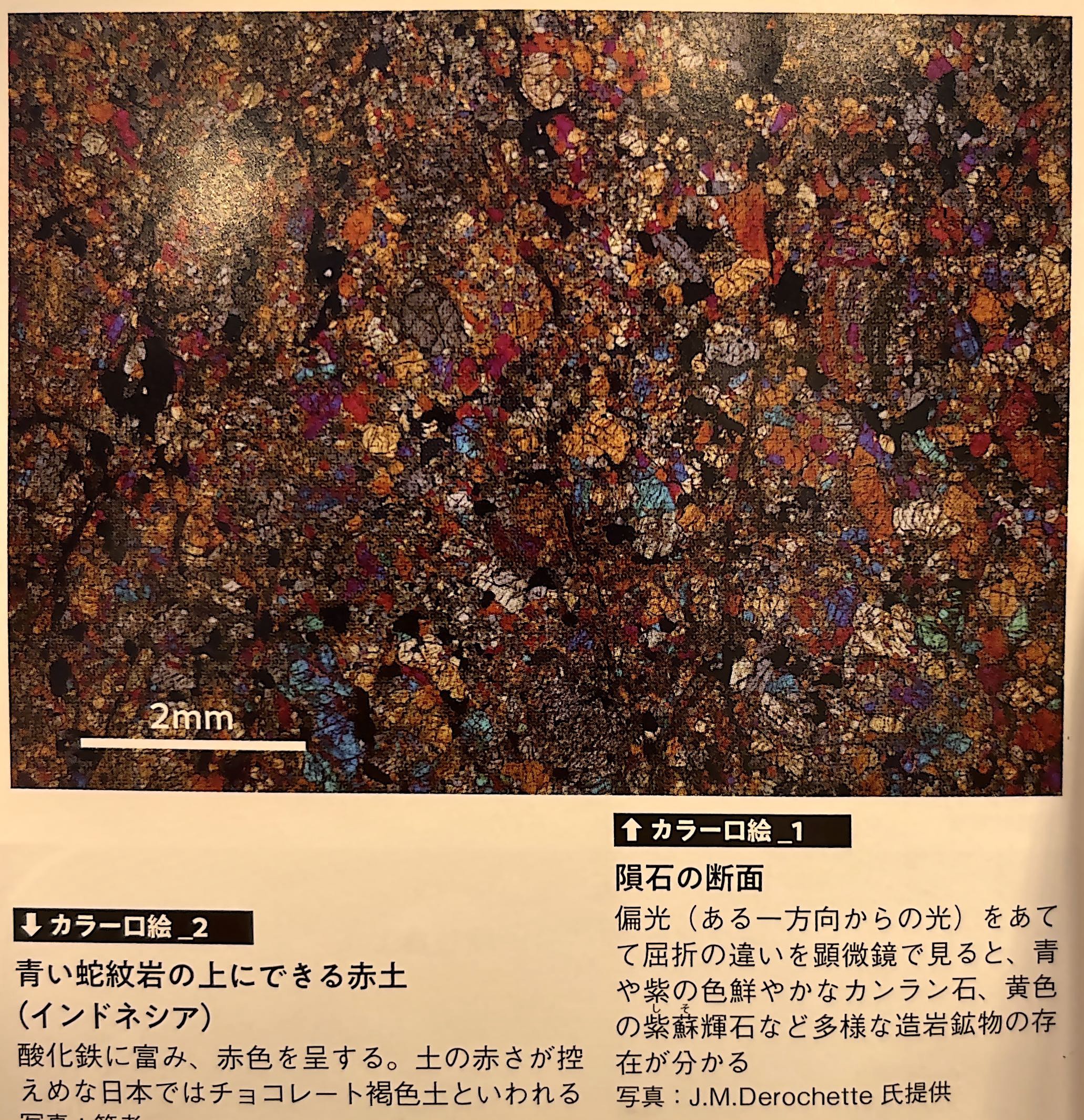

微粒子の一粒一粒は、小惑星リュウグウや隕石(いんせき)、そして現在の地球の岩石を構成する成分とよく似ている(カラー口絵1、下図を参照)。隕石や岩石を砕くと、細かな砂になる。しかし、この地球を作った微粒子は、私たちの足元の土に含まれる粘土とは違ってネバネバすることはない。微粒子を構成する鉱物は造岩鉱物(一次鉱物)と呼ばれ、10マイクロメートル程度のものが多い。小麦粉の10分の1、赤血球1粒くらいの大きさだ。粘土よりも大きく、やがて粘土を生みだす母体となる。

微粒子の集合した小惑星どうし衝突すると、熱を帯びる。長い距離を全力疾走したサッカー選手どうしが勢いのままに衝突し、カッと熱くなってケンカするのと似ている。今も昔も、世界はエネルギー保存の法則に従う。小惑星が衝突した際に生じたやり場のない運動エネルギーは熱エネルギーへと変化する。生みだされた6000度以上の高熱は微粒子を溶かし、マグマを生みだした。これがさらに小惑星を取り込んで巨大化し、惑星となったのが初期の地球である。

惑星内部では放射性物質の崩壊(核分裂反応)によってもエネルギーが発生する。放射性ウラン(238U、235U)核分裂であれば、放射性セシウム(137Cs)、放射性ヨウ素(131I)などが生成する。その時に放出される放射線のエネルギーが原子爆弾や原子力発電の力の源であり、地球の熱源の一つである。これらの熱エネルギーは地球の表面すら溶かし、地球表面全体をマグマの煮えたぎる海(マグマオーシャン)へと変えた。

怒りも熱も時間とともに冷める。地球は宇宙空間へ放熱し熱いマグマを内に秘めたまま、表向き(地表面)だけはクールさを取り戻した。水蒸気(小惑星・彗星起源)は冷めて水となり、海を作る。地球ができてから早い段階で(といっても2億年後)陸と海が生まれたことは、海底で生まれる堆積岩、陸地起源の鉱物粒子ジルコンの存在によって確かめられている。地球が冷めたことで、マグマの一部は微粒子へと戻るここて土の材料である岩石が誕生した。

岩石もすりつぶせば、微粒子の集合体であることが分かる。火山ガラス、長石、石英、雲母(うんも)、カンラン石。どれもキラキラしていて美しい。しかし、まだ土はない。造岩鉱物は土と違って結晶構造に見られる「秩序の美」があり純度も高い。どうやって、無機質な材料から土と生命が生まれたのだろうか。これがこの本の前半部の問いである。学校のグラウンドでキラキラと光って見えるのは砂粒であり、石英という造岩鉱物の結晶が日光を反射している。甲子園の黒土(火山灰土壌)もキラキラして見えるが、それはひたむきに白球を追う高校球児のまぶしさによるものではなく、園芸会社が混合した石英砂と火山灰(主に火山ガラス)の結晶が光を反射するためだ。手に取ってみるとどれも砂粒にすぎず、水晶玉のような輝きはない。球児のユニフォームを汚す黒土からは、縄文時代の人々の火入れによって残された炭が見つかることもある。炭の主成分は炭素だが、同じ炭素からなるダイヤモンドのような輝きも経済価値もない。高校球児はそんな甲子園の土に特別な価値を見いだす。

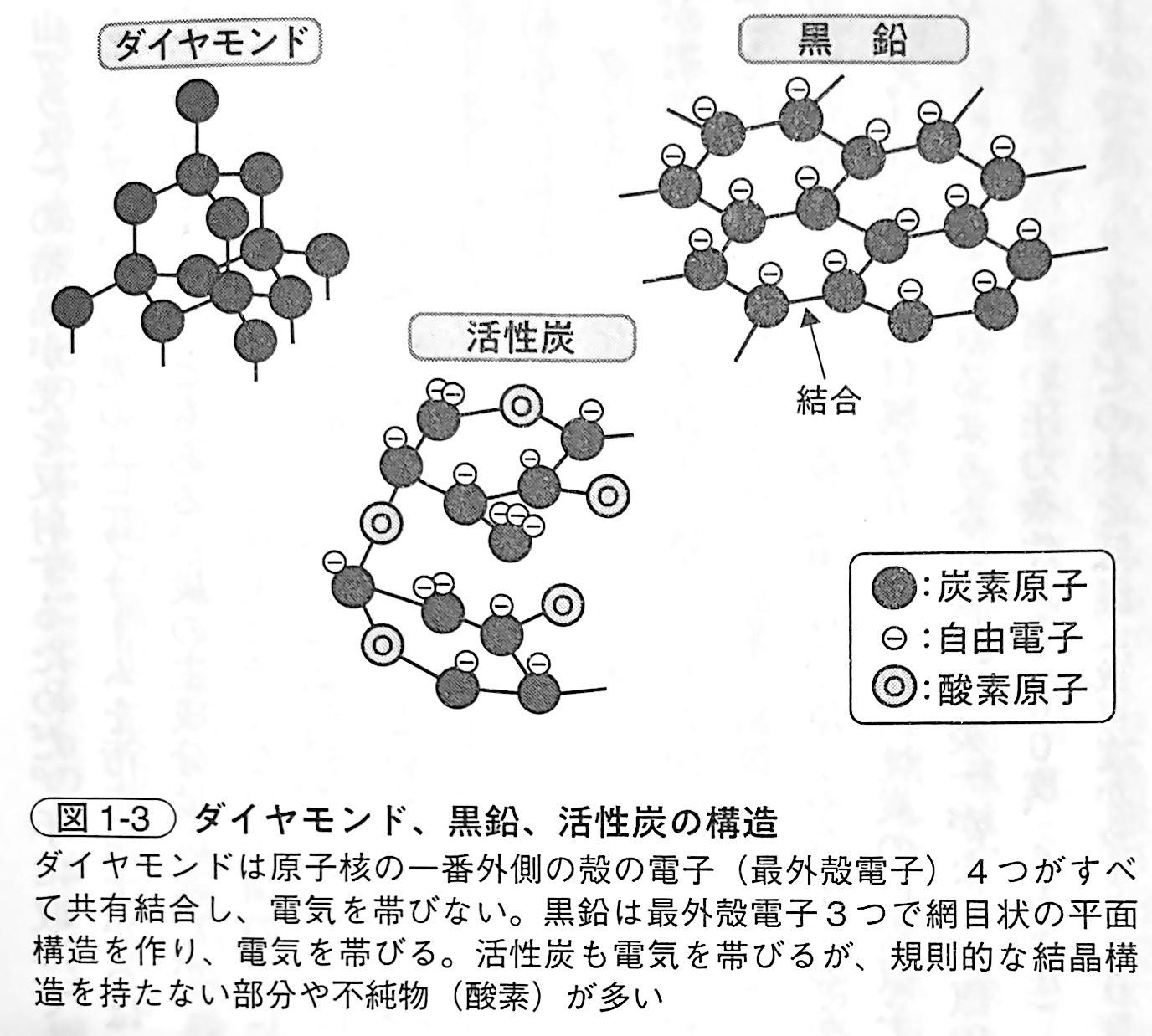

石英砂ではなく水晶玉、炭ではなくダイヤモンドに輝きや経済価値をもたらすのは、結晶という構造の違いだ。ここまで「結晶」という言葉を使ったが、そもそも結晶とは何だろうか。生命誕生や土の成り立ちのカギを握る粘土を理解する上で、まず、ここではダイヤモンドと炭を例に結晶とは何かを押さえておきたい。

ダイヤモンドや黒鉛、活性炭(木炭)はいずれも主成分は炭素で結晶構造を持つ。原子や分子が規則正しく並んだ配列で構成された個体を結晶というが、ダイヤモンドは永遠の輝きを誇る宝石として珍重される一方で、黒鉛は鉛筆の芯として、活性炭は靴や炊飯器に入れる脱臭剤としてポイと使い捨てにされる。違いは、原子や分子が並ぶ規則性と純度だ(図1−3、下図を参照)。

ダイヤモンドとは異なり、木炭や活性炭の炭素原子の整列はまだまだバラバラで、学校のマスゲームで求められるような「秩序の美」がない。原因は温度と圧力の違いにある。同じ炭素も、高い温度、高い圧力条件(1500度、6万気圧)では規則正しい結晶構造を持つダイヤモンドができ、タケなどの木を低温(数百度から1000度以下)で蒸し焼きにすれば木酢液、タールとともに木炭ができる。こちらは学校の科学実験室でも縄文時代の野焼きでもできる。木炭など炭化物をさらに処理し、反応性を高めたものが活性炭だ。木炭にせよ活性炭にせよ、生成時の温度も圧力も低く、元素の配列は不規則なままだ。

木炭や活性炭とは違い、ダイヤモンドと黒鉛(鉛筆の芯)は、ともに炭素原子どうしが結合した構造をしている。ダイヤモンドは縦にも横にも原子が結びつくことで立体的な結晶構造を持つ。一方、黒鉛は横のつながりが強く、平面構造の結晶を作る。鉛筆でノートに字を書いた後、聞き手のノートとの接触面が黒光りするのは、板チョコのように炭素原子の各ピースが皆同じ方向を向いて並び、光を反射するためだ。

黒鉛は高温(3000度)で堆積岩を蒸し焼き(変成作用)にできる地下深くであれば、どこでも生成する。一方、ダイヤモンドは数十億年前の地殻変動上昇したマグマが地表近く、つまり黒鉛よりも低温(1500度)で決勝になるという奇跡が必要となる。しかも、その場所が今も採掘可能な陸地にあるという奇跡も必要だ。これが、地質年代の古いアフリカ大陸などにダイヤモンドが局在する理由である。アフリカでは、炭素(有機物)や栄養分が乏しい赤土が食糧不足の原因になり、教育現場での鉛筆(黒鉛)不足が貧困の原因となる一方で、ダイヤモンドが武器調達の原資となり紛争を招く源となる。結晶構造の違いが、人間生活に決定的な影響を及ぼす。

ダイヤモンドと黒鉛の話で重要なことは、温度と圧力が違うだけで同じ材料でも、異なる結晶の鉱物になるということだ。不純物が多ければ、結晶にならないこともある。活性炭のように結晶構造の欠損部分で他の物質をくっつける働きを持つこともある。それが宝石と鉛筆の芯、脱臭剤という運命の違いを生みだす。元素の純度、配列の規則性によって値段も性質も大きく変わる。

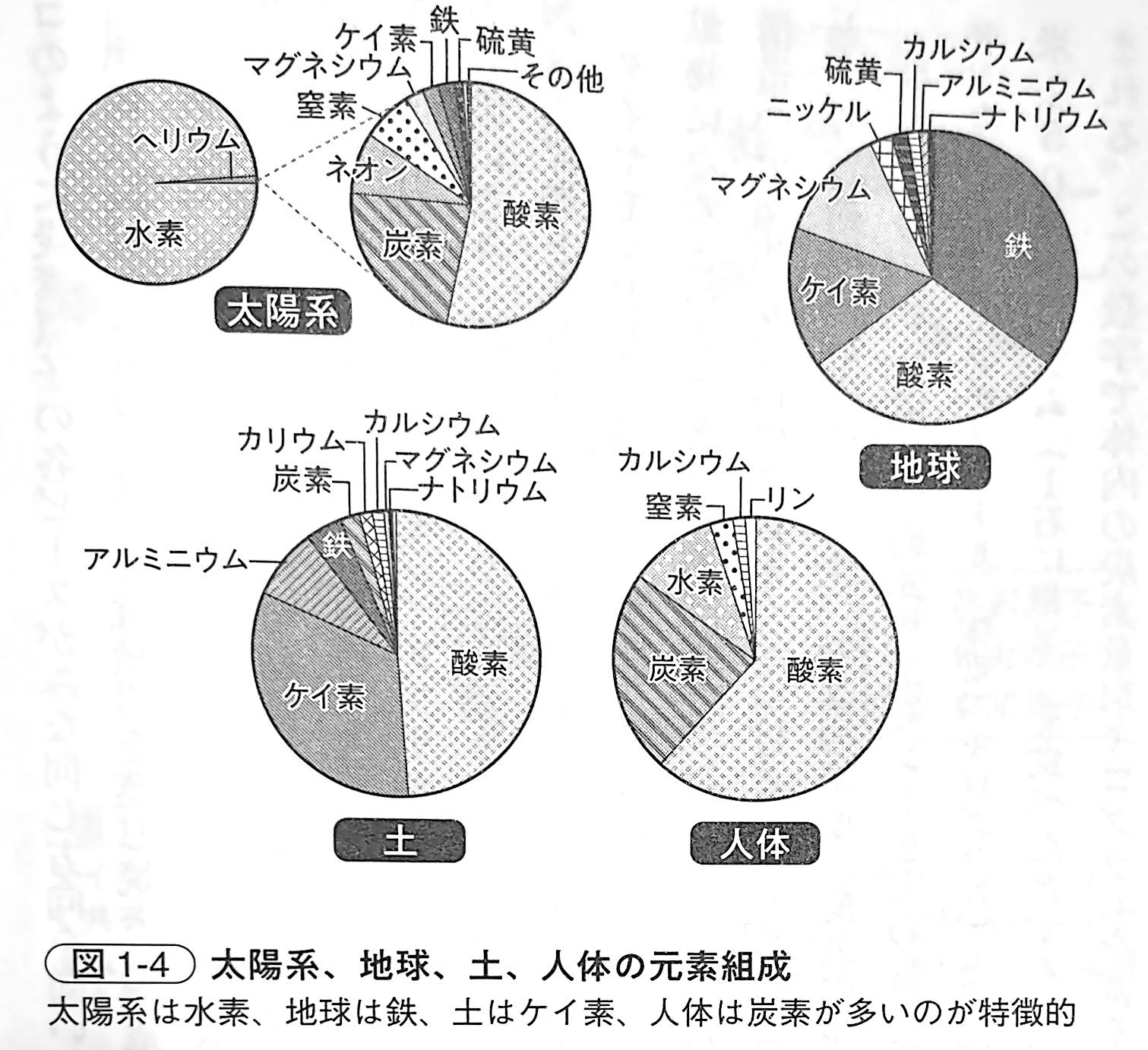

私たちの人体も炭素が約20パーセントを占める物質である(図1-4、下図を参照)。成人男性(例:土の研究者、身長179センチメートル、体重70キログラム)ならば、14キログラムが炭素になる。1年間に米150キログラム(1石に相当)を食べたとすると、その半分、75キログラムの炭素が取り込まれる。この数字で体内の炭素量14キログラムを割ると、2ヵ月弱で体内の炭素が入れ替わっていることになる。

残念ながら、食べたものがすべて血となり肉となるわけではなく、生命維持で消費あたり排泄(はいせつ)物として通過したりするのが大半で、新陳代謝に使われる割合はごくわずかしかない。しかも新陳代謝は年齢とともに遅くなる。それでも、体の細胞は10年ほどかけてほぼすべて入れ替わる(腸管内部の上皮細胞は数日、血液は4カ月、筋肉は15年)。同じ炭素でも、数十億年変化しないダイヤモンドとは大きく異なる。純粋ではなく、結晶でもない不安定な物質が人体を、そして地球を循環している。

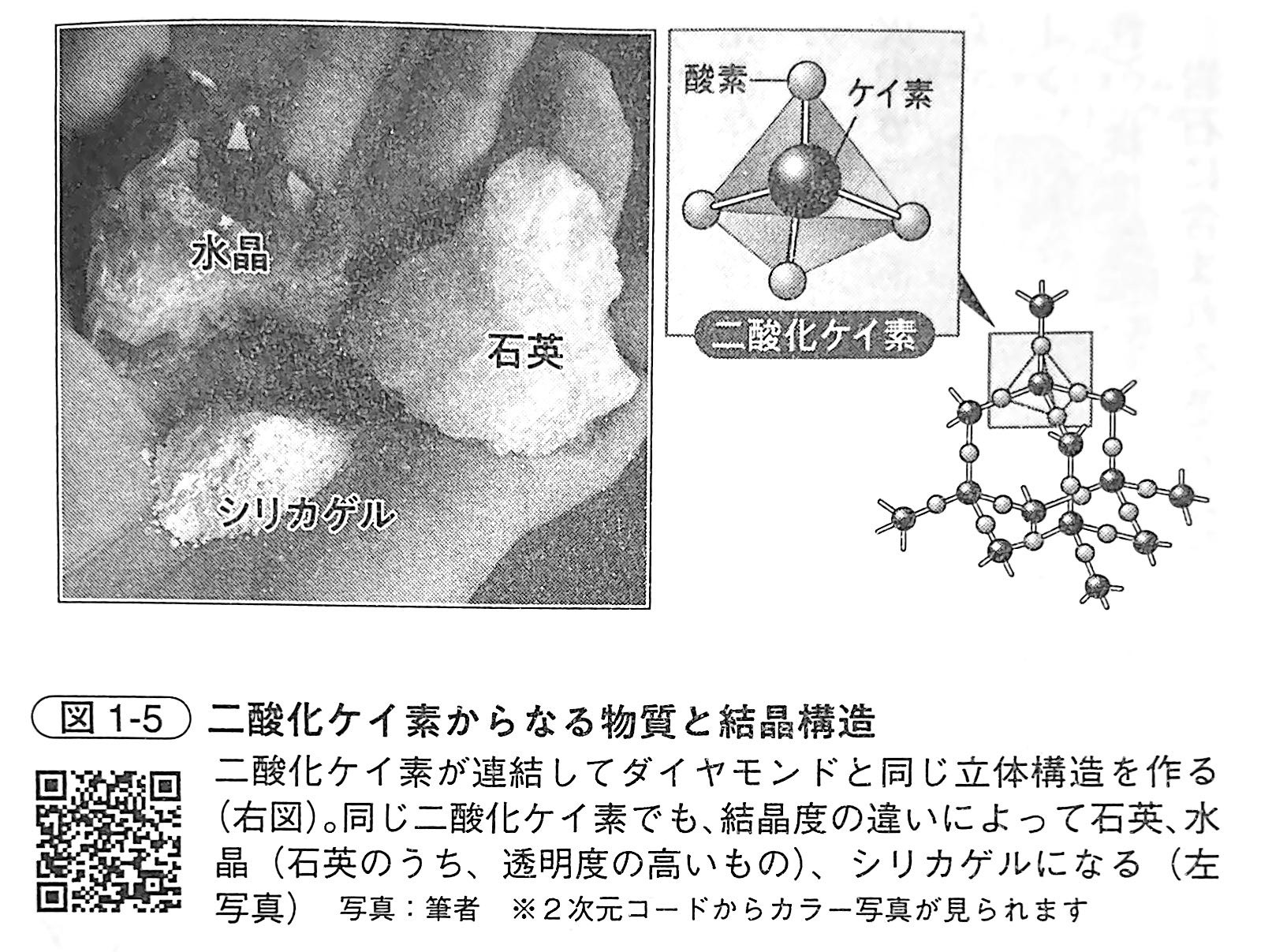

ダイヤモンドは地上で最も硬く壊れにくい鉱物であるがゆえに、変わることのない愛の象徴となる。一方、私たちはダイヤモンドのように不変というわけにはいかないが、悪いことばかりではない。太陽系外には、ケイ素とダイヤモンドからなる惑星も存在するとされるが、超高圧高温条件(50万気圧、2200度)の惑星に既知の生命体存在しえない)地球がダイヤモンドのような結晶ばかりであれば、生命も土もない惑星となっていただろう。はかなくもろい岩石や不純物が存在したおかげで、地球に土もヒトも生まれることができたのだ。結晶が理解できたところで、本題の岩石に話を戻そう。水以外で私たちの身体(からだ)を構成する主成分が炭素なら、地球表層を構成するのがガラスの主成分であるケイ素(シリコン)だ。太陽系の元素存在割合では8番目にすぎないケイ素が、水素、ヘリウムに次いで多い酸素と結合して地球の土の骨組みを作っている。露店に並ぶ水晶玉も、花崗岩(かこうがん)に含まれる石英も、火山から噴出する火山ガラスも、窓ガラスさえも、主成分はケイ素に酸素が二つ付いた二酸化ケイ素という物質からできている(図1-5、下図を参照)。美容整形(豊胸手術)の充塡材や水道管の水漏れ防止に使われるシリコーン(有機ケイ素化合物)の主成分もケイ素だ。ただし、こちらは結晶度(原子や分子の並びの規則性)、純度が低いので、硬くはない。

岩石に含まれる造岩鉱物と土に含まれる粘土の違いも、ダイヤモンドと活性炭のように、結晶の純度と配列の違いで説明できる。石英(水晶も含む)のような造岩鉱物は純度や配列の規則性が高く、硬い。粘土のようにはネバネバせず、変質もしにくい。その性質ゆえに、特に純度の高い石英はパソコンやスマートフォンを駆動する半導体(集積回路)の原材料として活躍している。米国カリフォルニア州スタンフォード大学近くの渓谷にある、情報技術(IT)関連の会社が集まる「シリコン(ケイ素)」バレーで、AppleもGoogleも成長した。半導体に使うケイ素はイレブンナイン、つまり99.999999999パーセントの純度を満たす必要がある。主たる原材料は中国産の石英砂だが、あらゆる地下資源は有限だ。ケイ素頼みの現代文明は、砂に依存した「砂上の楼閣」でもある。

純度の高い石英を必要とする半導体が“産業のコメ”として重宝される一方で、土にはケイ素だけでなく多くの不純物が含まれる。炭素でいえば、ダイヤモンドよりも活性炭に近い。ダイヤモンドや石英の結晶ではネバネバした肥沃な土は生みだせない。不純物こそ栄養分となり、不純物を含んだ土こそが生命のゆりかごとなる。『土と生命の46億年史』 第1章 より 藤井一至:著 講談社:刊

また、ケイ素組成のものでも、ガラスよりも人工的な高純度のシリコンを重宝します。

しかし、私たち人類を含めた生物の誕生を考えると、土の生成に欠かせない黒鉛やガラスの方が、断然、価値が高いわけですね。

生命の誕生と粘土

石や粘土だけでは、土はできません。

土が完成するには、腐植、つまり、植物やそれを分解する微生物が必要です。

では、生命の誕生は、どのように起こったのでしょうか。

地球のどこで初期生命体が発生したのか、今も宇宙のどこかで初期生命体が生まれ続けているのか、それとも私たち自身の祖先もまた地球外生命体なのか。科学はまだ、明確な解答を持ち合わせていない。どこかで生命が誕生し、そのレシピが存在することだけは確かだ。

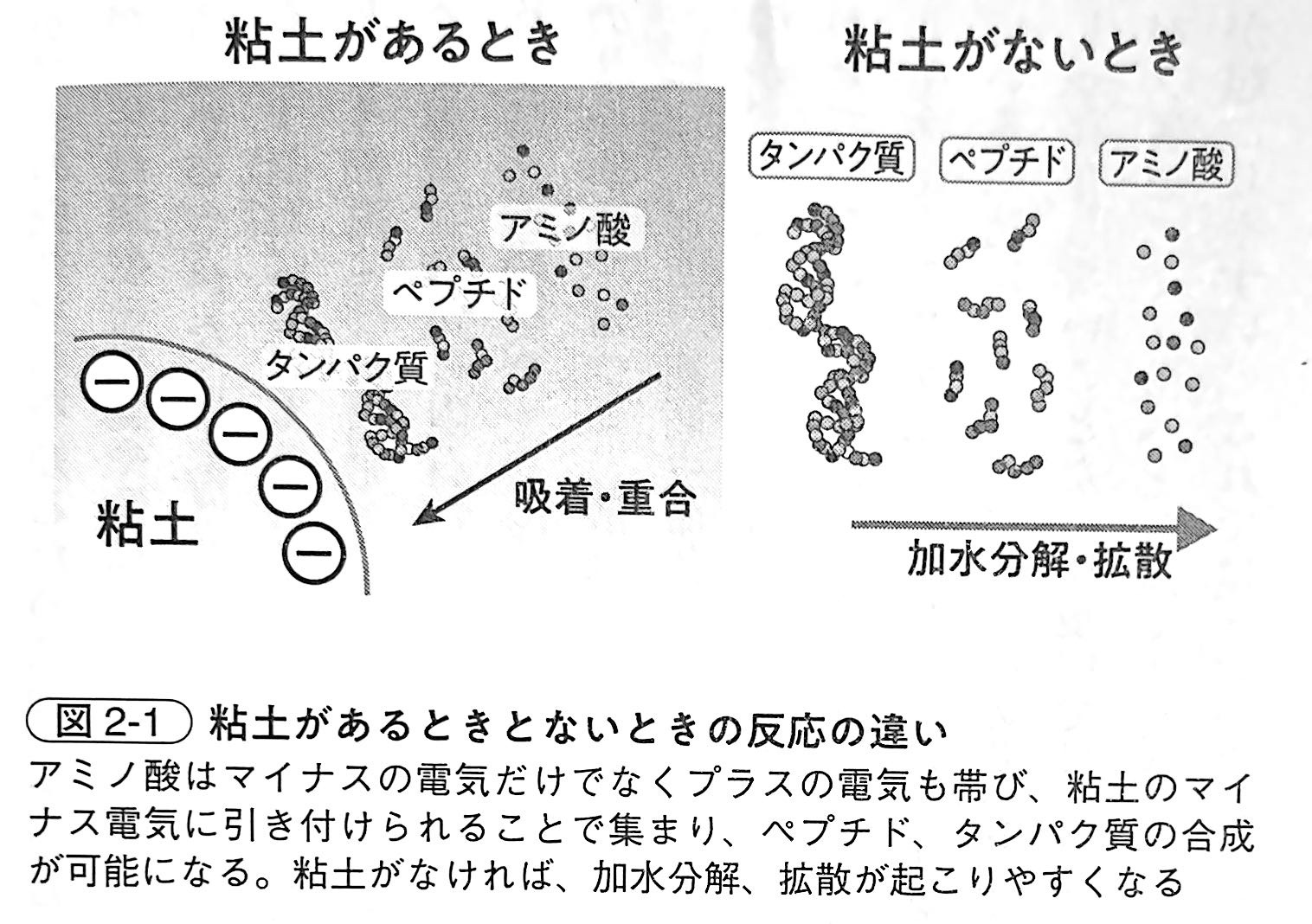

生命誕生の地が地球外惑星、深海、地底のいずれだったにせよ、生命誕生のハードルを高くしている問題は、生命がアミノ酸の集合体であるにもかかわらず、環境中でアミノ酸はごく微量にしか存在しないことだ。環境中では、アミノ酸どうしをつなげてタンパク質にするよりも、タンパク質をアミノ酸へと分離する反応(加水分解)、アミノ酸どうしを遠ざける反応(拡散)のほうが起こりやすい。これではタンパク質も生命も生まれない。この流れを変えられる物質の候補こそ、粘土である(図2−1、下図を参照)。まずはアミノ酸を含む生命の材料がどのようにそろったのか、ということが重要な問いになる。仮説の一つをたどろう。

まだ生命のない40億年以上前の海底に登場した粘土鉱物スメクタイトの周りには、さまざまな物質が集まり始めていた。それまでの造岩鉱物の粒子よりも小さな粘土粒子は表面積が大きく、電気を帯びているためだ。マイナス電気を帯びたスメクタイトの表面には、プラス電気を帯びた物質が集まる。スメクタイトは特に、太鼓の海に多く溶けこんでいたアンモニア(アンモニウムイオン)を集め、濃縮する。これは猫砂(主にスメクタイト)が尿の臭い成分を吸着する原理と同じだ。当時の地層(堆積岩)にも粘土がアンモニアを吸着して濃縮していたことが記録されている。

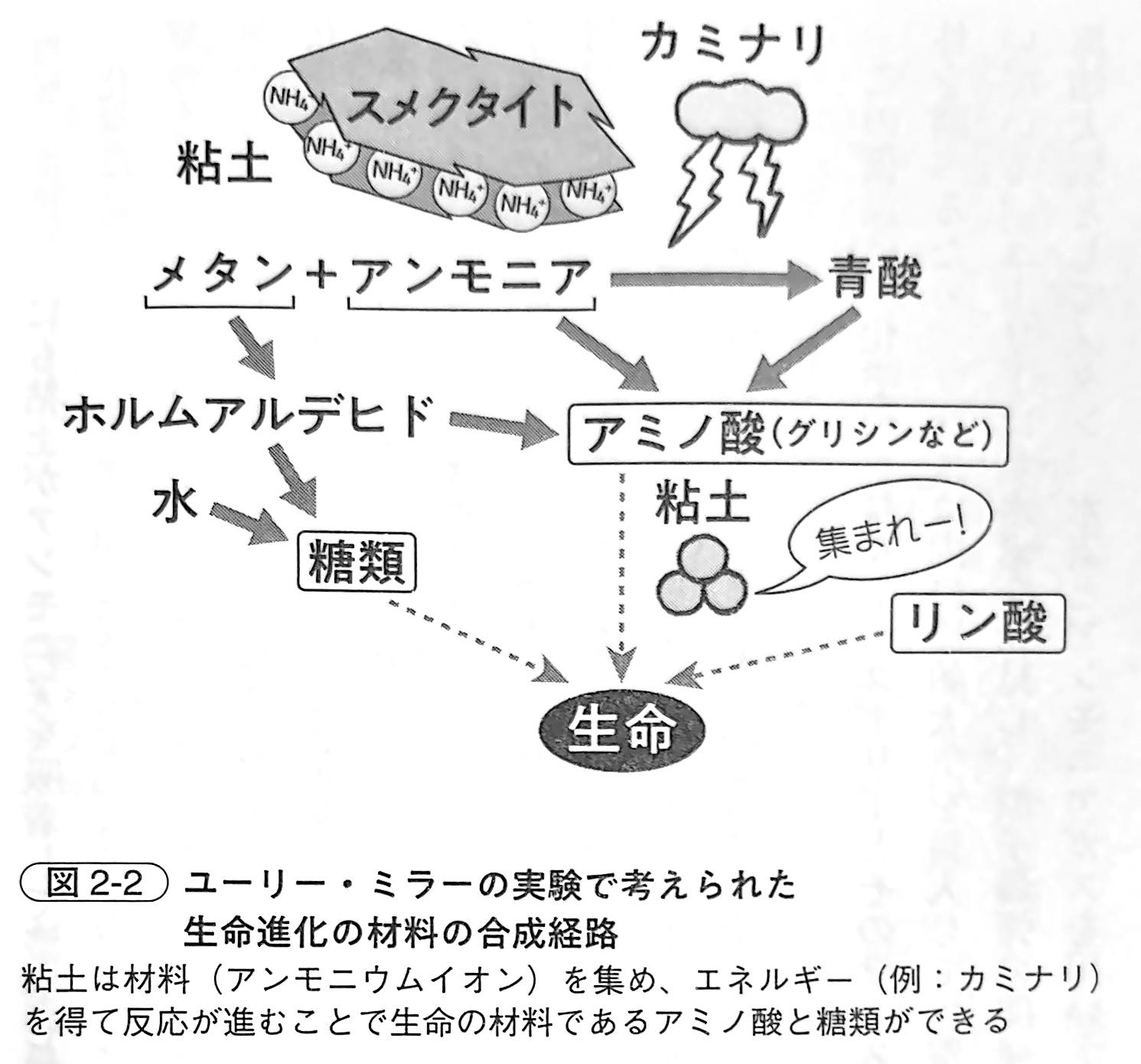

化学反応にはエネルギーが必要となる。候補の一つはカミナリだ。高電流、高温、紫外線や衝撃波をもたらすカミナリがアンモニアを吸着したスメクタイトに直撃する。まず、太古の地球大気中に豊富に存在したと考えられていたメタンとアンモニアは高温(1000度)で青酸(シアン化水素、青酸のカリウム塩は青酸カリ)になる。一方、メタンが酸化するとホルムアルデヒド(シックハウス症候群の原因の一つ)ができる。この青酸、ホルムアルデヒドにアンモニアが反応することで、アミノ酸の前駆物質(アミノアセトニトリル)ができる。これが加水分解すると、遺伝子を構成するアミノ酸の一つであるグリシンになる。また、ホルムアルデヒドと水が反応すると糖類(リボースなど)ができる。なんと、公園の犬のオシッコ臭(アンモニア)、サスペンスドラマに見る殺人現場のアーモンド臭(青酸)、生物標本のホルマリン臭(ホルムアルデヒド)がカミナリと下剤止め薬の粘度(スメクタイト)のそばで反応することで、生命の基本材料となるアミノ酸や糖類がそろう(図2-2、下図を参照)。

この仮説は、化学者ハロルド・ユーリーとその学生スタンリー・ミラーの二人が生命の発生条件を調べるため、フラスコ内に原始大気を封入して放電(カミナリに相当)させた実験結果に基づいている。ユーリーは重水素を発見し、原子爆弾の開発に関わったことでも知られる。実験では原始大気としてメタン、水素とアンモニアガスを用いていたが、今では、アンモニアは大気中よりも海水中や堆積物中に多くあったことが分かっている。カミナリであれば場所は浅瀬や渚(なぎさ)に限られるが、エネルギー源は深海の熱水噴出孔でもいい。

その後の多くの実験で分かった重要なことは、粘度(スメクタイト)を加えなければ、アミノ酸が効率よく生成しないということだ。粘土自体は反応を促進する触媒(化学反応を促進する物質)にすぎないので、反応の主役ではない。しかし、粘土はアンモニアやアミノ酸、さらには遺伝子を構成するリン酸など生命の材料を一堂に集め、反応を促進する。エネルギー源がカミナリであったにせよ、熱水噴出孔であったにせよ、場所が地球の内であったにせよ、外にあったにせよ、粘土がなければ生命誕生はなかった可能性があるのだ。

生命誕生における粘土の重要性については広く受け入れられている。ところが、もっと驚きの仮説もある。粘土は生命誕生の場としてだけでなく、かつて「生命の一部だった」というものだ。開いた口が塞がらない。アミノ酸や糖類などの材料がそろっただけでは生命は誕生しない。私たちは生命の要件の一つとして個体や細胞レベルの自己複製能力を求める。子どもが生まれる、あるいは細胞分裂でクローンや新しい細胞が誕生するような繁殖・再生能力のことだ。「親と似ている」と言われるのが嫌なのは子の常なる心理だが、親と似た子どもが生まれる、あるいは細胞が世代交代できるのは、次世代への遺伝情報の伝達に成功したことを意味する。生物では遺伝子がその役割を果たし、遺伝子の暗号(延期情報)が20種類のアミノ酸の並び方の情報を伝え、それによって多様なタンパク質(例えば、筋肉)の合成が可能になる。すべて遺伝子の再生能力のおかげだ。

自己複製においてカギを握るのは、いかに情報を伝達できるようになったのか、ということだ。現在の遺伝子の再生メカニズムは精巧だが、遺伝子を構成する単位であるヌクレオチド(DNA・RNAの構成単位)が生命誕生の瞬間から存在したとは考えにくい。生命誕生の瞬間にすでに存在していたもっと単純な物質が、今日の遺伝子の機能(アミノ酸の並び方の伝達)の原始的な役割を果たしていたのではないか。そう考えると、自然界で遺伝子以外にもう一つ、情報伝達・再生能力を有する物質がある。それが粘土鉱物だ。

鉱物の結晶構造には規則性、秩序の美がある。条件さえ整えば、同じ鉱物が再生する。純粋物質や造岩鉱物では個性と電気に乏しく、情報を運べない。しかし、粘土鉱物には結晶の成長過程でケイ素とアルミニウムの配列のズレ(同型置換/上記)によって生じたマイナス電気がある。粘土の静電気の量や分布によって、異なるアミノ酸を選択的に吸着する。これは、ケイ素を用いた半導体のように情報を有しているとみることができる。層状の粘土は分裂しても、サンドイッチの切断面のようにもう半分のサンドイッチの情報(例えば、具材のベーコンエッグ)を残しており、切断面から粘土の結晶成長を再開し、複製できる。

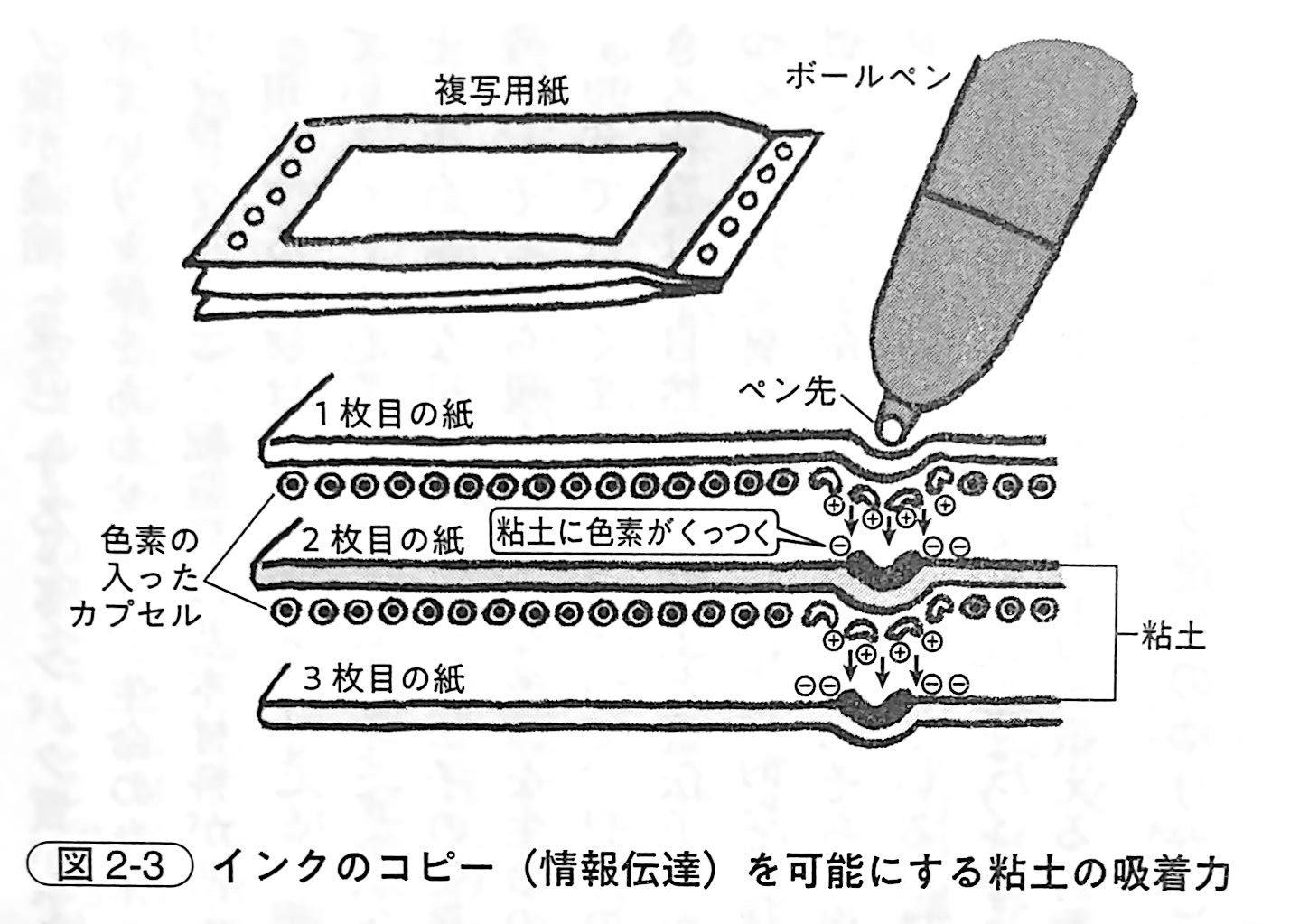

身近なところでは、宅配便の伝票は粘土の静電気と吸着力による情報伝達の一つだ。宛先と住所を書くと、なぜか下の紙に複写されている。筆圧で複写紙(ノンカーボン)のインクの袋が破れ、粘土(スメクタイト)に吸着することで着色する。青色色素はプラス電気を帯び、2枚目で待ち受けるマイナス電気帯びた粘土にくっつく仕組みだ(図2−3、下図を参照)。

これは目で見えるマクロな現象だが、もっと小さな分子レベルでも起こる。それが遺伝に必要な情報伝達を可能にする。

スメクタイトという粘土一つをとっても、結晶構造内のマイナス電気の数や分布によって、アミノ酸のくっつく順序もさまざまだ。アミノ酸は知られているだけで500種類以上もあり、でたらめなアミノ酸の配列になったことも多かっただろうが、急ぐ必要ない。数億年、粘土の数だけ試行錯誤できる。粘土を鋳型にして吸着したアミノ酸の配列が自己複製できるようになれば、遺伝情報の伝達が可能になる。アミノ酸には光学異性体(L型、D型)があるにもかかわらず、生物の体を構成するアミノ酸がL型に偏っている問題も、粘土の電気との相性、吸着しやすさの違いで説明できる可能性がある。

粘土鋳型説を補強するように、スメクタイトを触媒として加えると、RNAの部品を50個の鎖に連結することに成功した実験がある。粘土の表面でアミノ酸が濃縮(重合)するとタンパク質ができる。カミナリで同時に生成した糖類、粘土に吸着しやすいリン酸をあわせると、生命の身体(からだ)に不可欠な遺伝子、エネルギー代謝物質(アデノシン三リン酸〈ATP〉)、細胞膜の基本材料が粘土というプラットホームで出会うことになる。

現存する生物は、古細菌(アーキア)、細菌、真核生物という三つのグループのいずれかに属しているが、細胞膜の主成分(脂質とタンパク質)や遺伝の仕組み(DNAやRNA)は同じだ。地球上の生命はみな長大である。遺伝子の変異、自然淘汰(とうた)が繰り返される生物進化の中で共通祖先が残り、そこから現在のような多様な生命の姿が生まれた。

現状ではあくまで仮説の一つで、想像の域を出ていない。しかし、自らを再生し情報を伝達できる物質は、自然界では粘土と遺伝子しか見つかっていない。さらに、土と生命は自己を複製しつつも時に変異(進化)し、圧倒的な多様性によって現代科学による完全解明を阻むところまで似ている。生命誕生時の粘土はおそらく海底の堆積物であり、厳密には土ではない。それでも、粘土と生命が粘っこくつながっている点は陸上の土にも共通している。神話の創造主が仮にもう一度最初から生命進化を再現しようとするなら、まずは粘土から用意するはずだ。「土は生命の源」という言葉は土の生産力を讃(たた)える言葉だが、生物進化の点からも裏付けられている。粘土と砂は、生物のすみかにもなる。細胞のサイズは細菌なら直径1マイクロメートル、粘土が2マイクロメートル以下なので、似たようなサイズだ。ちなみに、私たちの体細胞一つは25マイクロメートルで、小麦粉のサイズ(平均50マイクロメートル)に近く、粘土や細菌はかなりことが分かる。重さが同じ場合、外界と接触する面積(表面積)が広い小さな粒子ほど活発に反応する。これは粘土と砂の吸着力の違いだけでなく、生物のあいだにもあてはまる。「大人は子どもよりも代謝が悪い」ということがあるが、基本、小さい生物ほど代謝活性が高い。細菌の代謝活性は、ヒトの1細胞よりも1000倍ほど高い。小さいからといって侮れないのだ。

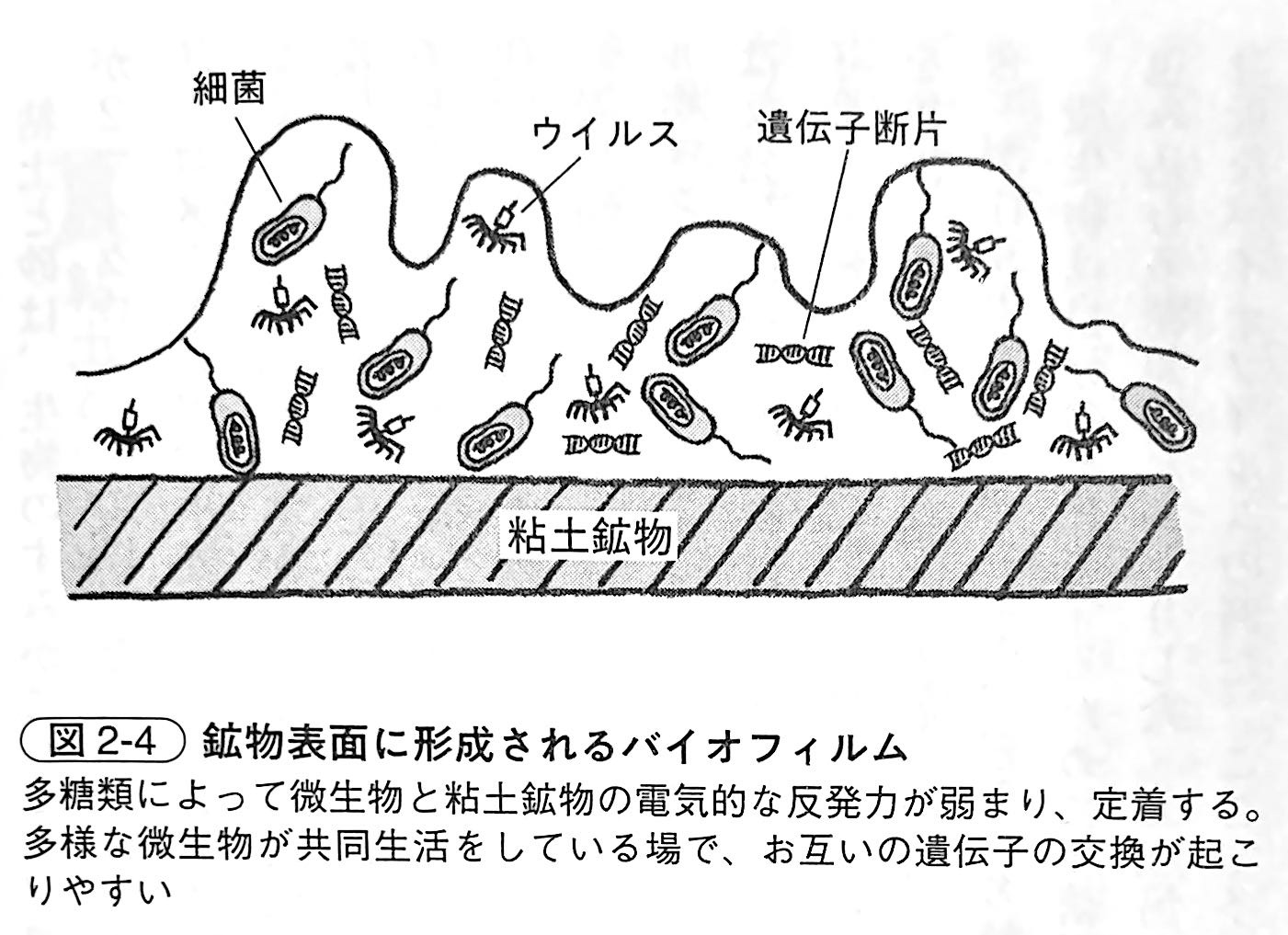

微生物と粘土の似ているところはサイズだけではない。微生物の細胞壁の表面(リン脂質のカルボキシル基)も、粘土と同じようにマイナス電気を帯びる。これだけ考えると、微生物と粘土は反発しあい、微生物は土に住みにくいはずだ。ところが、物質どうしにはお互いを引きあう分子間力も働く。さらに、微生物は電気的な反発力を弱める多糖類(10個以上の単糖が連結したもの)を放出することで、粘土の表面に定着できる(図2−4、下図を参照)。ココヤシを食べて成長した微生物(酢酸菌)が作り出すナタデココや、寒天が多糖類の一例だ。

微生物は自分の身体を守るために多糖類を出して粘土や砂の表面に定着する。微生物の細胞を包み込む多糖類のねっとりとした“お風呂”をバイオフィルムという。歯の歯垢(しこう)や台所のぬめりはバイオフィルムの例だ。ここで多様な微生物が共同生活をしている。

バイオフィルムに悪いイメージを与えたかもしれないが、私たちの消化を助ける腸内細菌もまた腸壁に付着したバイオフィルムだ。ヒトの構成細胞37兆個に対して腸内細菌は1グラムに1000種類、1000兆個もいる。どれだけ孤独を感じたとしても、私たちは独りぼっちではなく、1001種めの生物として人体というシェアハウスで共同生活をしている。細菌は腸内に寄生しているだけかもしれないが、消化を助け、病原菌から人体を守る働きもあるため、私たちは共生と呼んでいる。

歯も腸も台所もなかった太古の地球では、バイオフィルムの付着できた場所は粘土や砂の表面しかない(図2−4、下図を参照)。人間が家族や学校といった集団生活で成長するように、バイオフィルムの中での共同生活によって、生物たちは良くも悪くも影響を与え合い、変化していく。病気の集団感染として顕在化するように、共同生活の中では生物どうしの遺伝子の交換やウイルス感染も起きやすい。ウイルスは短い遺伝子1本がタンパク質の殻や膜に包まれただけの単純な構造を持ち、単独では増殖できない微粒子だが、感染相手に侵入できれば細胞を乗っとって増殖したり、宿主の遺伝子の中に残ったりすることもある。宿主の微生物が死んだ時には遺伝子の断片が分散し、他の微生物に取り込まれることもある(水平伝播(でんぱ))。

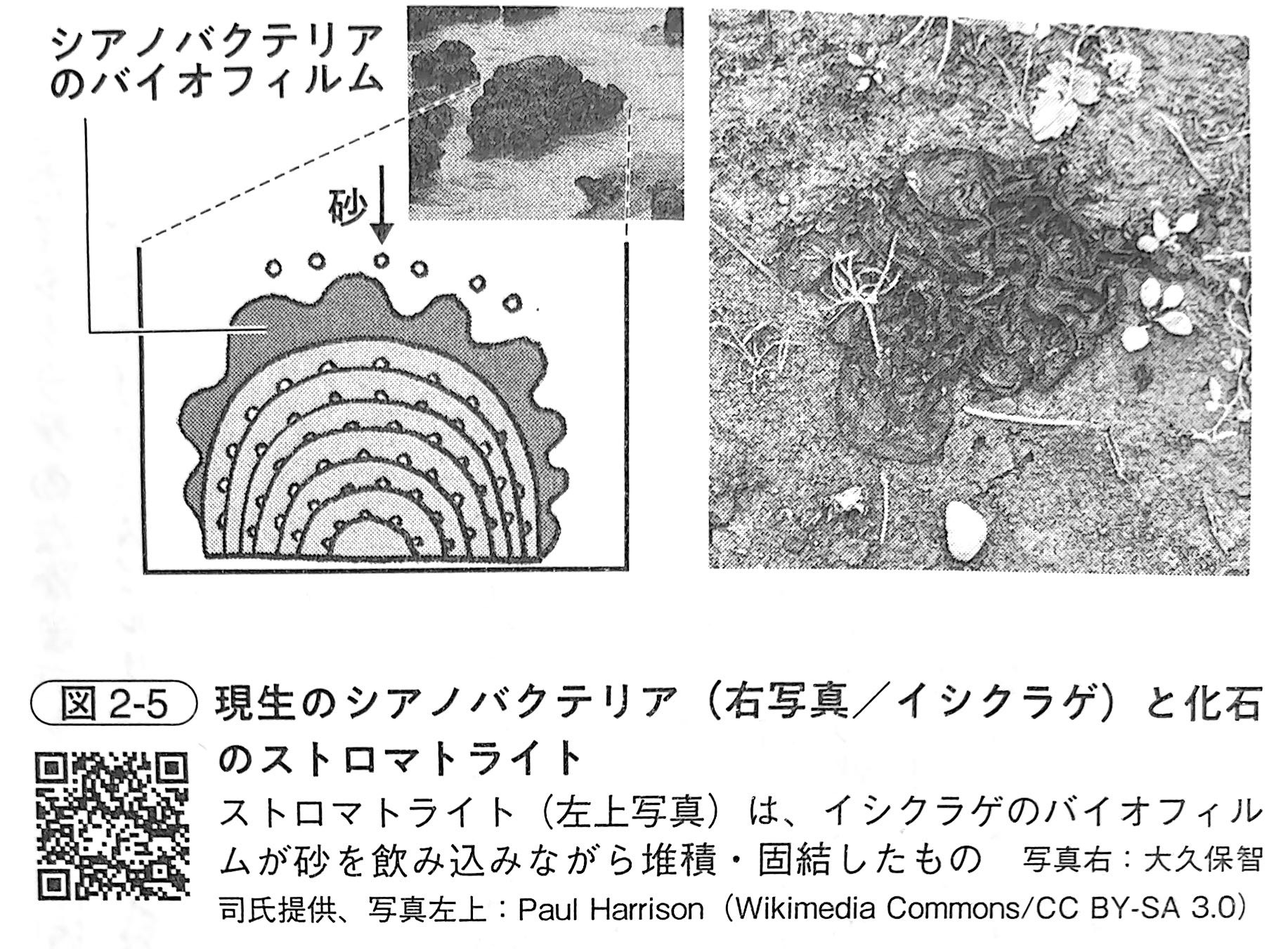

無数の微生物の交雑の末に、27億年前、光合成(酸素発生型)のできる細菌が登場する。光をエネルギー源として水分子から電子を奪い、その副産物として酸素を生みだす生物だ。その子孫がシアノバクテリア(ラン藻)である。

シアノバクテリアとは、学校のグラウンドで小学生に「なぜこんなところにワカメが?」と思われてきたイシクラゲのなかまであり(図2−5、下図を参照)、かき氷アイス(ガリガリ君)ソーダ味の青色色素にはシアノバクテリア(スピルリナ)のタンパク質が使われている。つい最近まで植物だと誤解されてきたが、実は細菌である。シアノバクテリアの死骸と粘土の堆積物は、ストロマトライトと呼ばれる堆積物として今に残る。酸素と有機物を生産する生物の誕生の舞台もやはり海底の粘土、砂の表面だった。『土と生命の46億年史』 第2章 より 藤井一至:著 講談社:刊

その具体的なメカニズムは、まだ謎に包まれています。

ただ、そのプロセスに土、中でも粘土の果たした役割は、とても大きいです。

まさに、土は「生命の源」と呼ぶにふさわしい存在ですね。

岩と土の違いは「粘土」にあり!

岩と土の違いは「粘土」にあります。

藤井さんは、岩石砂漠ばかりの地球は、5億年かけて土の惑星に

なり、自然のいとなみによって1センチメートルの土が作られるのには100〜1000年かかる

と述べています。

研究材料の乏しかった40年前、岩石粉末はナイロン製のストッキングに詰めて埋設された(ミネラル・バッグ)。掘り出してまず驚かされたのは、土ではなく、そのナイロン・ストッキングだった。ナイロンは石油(当初は石炭)と水を原材料とする有機物である。微生物の食糧になっていてもおかしくないが、ナイロン・ストッキングはいくつか虫食いや根に破られた跡はあったものの、全くといっていいほど分解されず、土に還(かえ)ってはいなかった(図3−1、下図を参照)。

66ナイロンは、第二次世界大戦の前夜(1935年)、日本からの輸入に依存していた生糸(絹)の代わりとして米国(ディポン社)が開発した合成繊維である。戦時中はノルマンディー上陸作戦などのパラシュートの素材として活躍した。分解されずに残ったストッキングは、ナイロンの丈夫さと微生物が人工物を分解することの難しさを示している。今日のマイクロ・プラスチックに環境汚染問題に通じるものがある。

さらにショッキングだったのが、ストッキング内部だ。岩石の粉末は、40年の時を経て、「土のようなもの」に姿を変えていた(カラー口絵4、下図を参照)。ブラジルの土の成り立ちでは岩が土になるスピードまでは分からなかったが、風化実験では最初の岩石粉末と元素組成を比較することで、40年間の変化が分かる。増加していたのは炭素と窒素という有機物を構成する元素だ。岩石粉末には当初なかったはずの腐植が加わっていた。腐植の材料である動植物の遺体の大部分は微生物によって分解されるが、一部の美味(おい)しくない成分はナイロンのように残存する。微生物の食べ残しは手付かずではなく、動植物の遺体よりも複雑な化学構造へと変化する。腐植の多くは数十年から数百年で分解するが、古い腐植には数千年から数万年ものあいだ残るものもある。

最初はサラサラだった岩石粉末は、ころころっとした数ミリメートルの塊になっていた。これを団粒構造(だんりゅうこうぞう)という。ストッキング内部に侵入した不届きなミミズの仕業だ。ミミズが土を食べ、フンをすることで団粒が出来上がる。本来、世界はエントロピー(無秩序さの度合い)が増大する方向へと進行しやすい(エントロピー増大の法則)。バラバラの砂粒(単粒状)がいい例だ。しかし、団粒構造はこの法則に逆らう。ミミズの粘液や腐植が接着剤となり、土粒子が団結する。これが、生物と水と空気が通るすきまを持つ立体構造を生みだす。団粒は数ヵ月すると壊れるが、ミミズなどの土壌生物の営みが団粒を生みだし続ける。分解しにくい腐植と団粒構造の存在が、土と海底堆積物との違いである。岩石粉末を土に変えた腐植こそ、人類が容易に土を作れない原因物質である。腐植の中で化学構造を特定できている名のある物質は、たった数パーセントの数十万種類。その他大部分は構造も特定できず、名前も決まっていない。研究も大変だ。私の指導学生の祖母が、孫娘と私の研究を心配して学会に飛び入り参加したほどだ。名は服部健一、「日本コンクリートの父」と呼ばれる(複数人いるという)。同じく化学構造の不明なリグニンではなく、βナフタリンスルホン酸ホルマリン縮合物を用いて高性能コンクリートの調合に成功した人物だ。より複雑な腐植を含む土は、研究対象として危険すぎると考えたからだという。もっともである。

厄介者の腐植の究極のルーツは、文字通り根と葉だ。落ち葉はミミズやヤスデによって細分化され、カブトムシの幼虫のエサとなるような腐葉土となる。そして落ち葉の原形をとどめない腐植へと変化する。海では細菌が主役だが、陸地ではカビやキノコも主役の座を狙う。

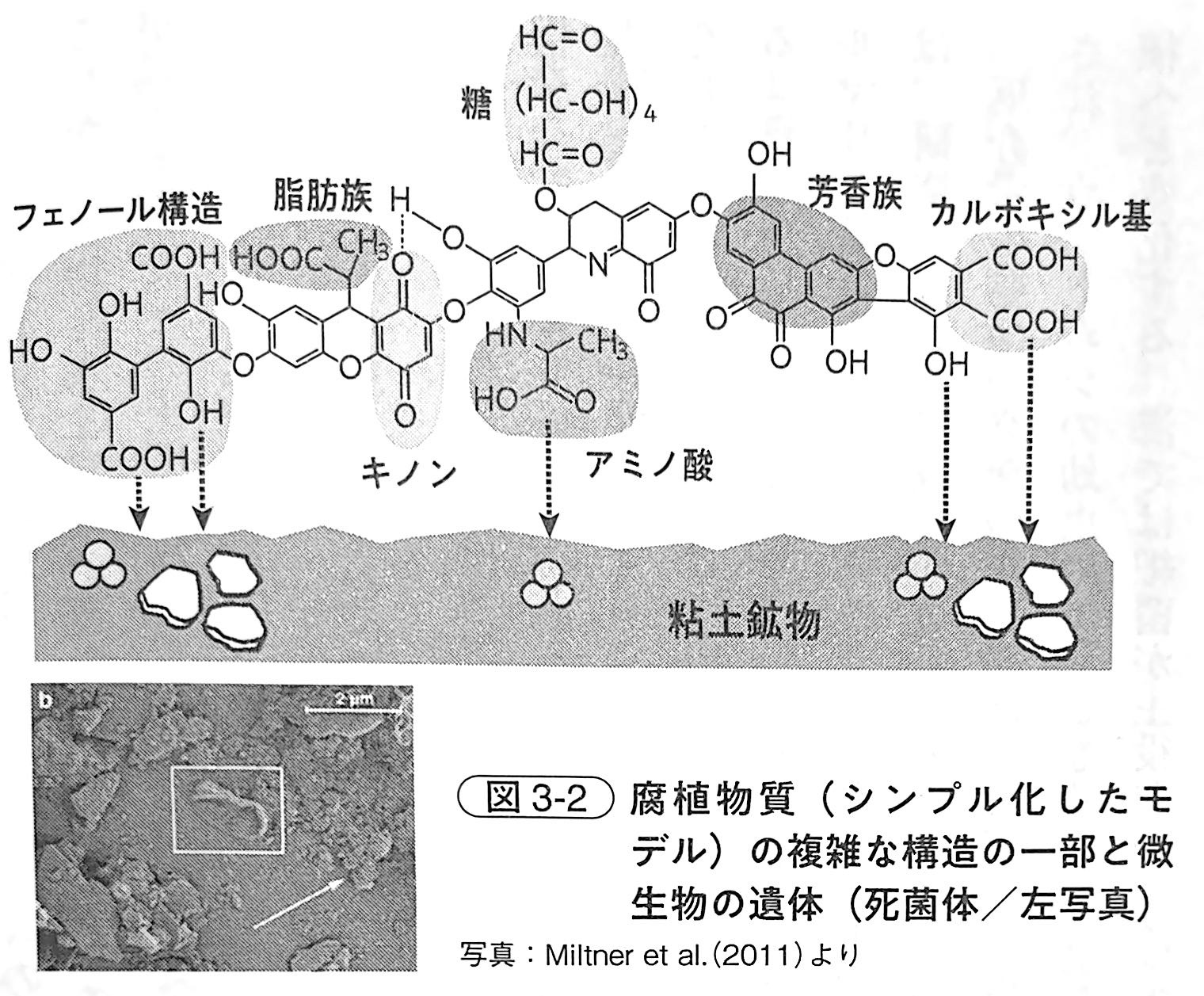

私たちが料理を食べる時、好きなものを最後に食べるタイプと嫌いなものを最後に残すタイプがいる。微生物は落ち葉の美味しいものから食べ始め、不味(まず)いものを最後に残すタイプが多い。それが腐植になるというのが、「腐植=植物遺体の食べ残し仮説」だ。この仮説が100パーセント正しければ、植物遺体のうち、不味い芳香族成分ばかりが蓄積するはずだ。ところが、腐植の成分を調べると、糖質(炭水化物)やタンパク質など美味しそうな成分も数割残っている。「腐植=植物遺体の食べ残し仮説」だけでは腐植の多様性を説明しきれない。

そこに、美味しいものが残っている原因を説明できる新しい仮説が登場した。マイクロ顕微鏡で土を観察すると、微生物の遺体である死菌体(最近の細胞壁や菌類の菌糸の断片)が多く見つかる(図3−2、下図を参照)。2パーセント×40倍=80パーセントで「最大で腐植の8割は死菌体由来」という計算だ。例えば、大腸菌を試験管で培養すると世代交代は8時間で起こる。微生物の増殖の速さを考えれば、土が微生物の遺体だらけでも不思議ではない。今まで枯れ葉の残骸程度に思っていた黒い土が、つい最近まで生きていた微生物の遺体かもしれないという衝撃的な仮説は全世界(ただし、土壌学会に限る)を駆けめぐった。土は生きているようにすら思えてくる。死菌体が土になるなら、我が家の風呂場のバスタブは赤カビ(ロドトルラ族の酵母)由来の腐植だらけになってもおかしくない。今のところ、我が家の風呂場は大丈夫だ。微生物は食べた有機物のうち約6割を二酸化炭素として吐き出し、残り(約4割)で菌体を作る。死んだ菌体の主成分は糖質やタンパク質であり、すぐに他の微生物に分解されてなくなる。風呂掃除もしている。

土の中で、死菌体の速やかな分解を防ぐのが粘土と団粒構造の存在だ。電気を帯びた粘土は有機物を吸着し、団粒は構造内部においしい有機物を閉じ込める。水に溶けていないものを微生物は分解できない。例えるなら、子どもの食べたいお菓子が戸棚に入れられて、手が届かない状態に似ている。これで死菌体由来の糖分やタンパク質が蓄積する理由を説明できる。「腐植=死菌体の団粒格納仮説」とでも呼ぼう。実際のところ、「腐植=植物遺体の食べ残し仮説」「腐植=死菌体の団粒格納説」は二者択一ではない。「腐植の8割は死菌体由来」は過大評価で、死菌体由来は多くても腐植の4〜6割程度、残りが植物遺体の食べ残しという理解に落ち着きつつある。

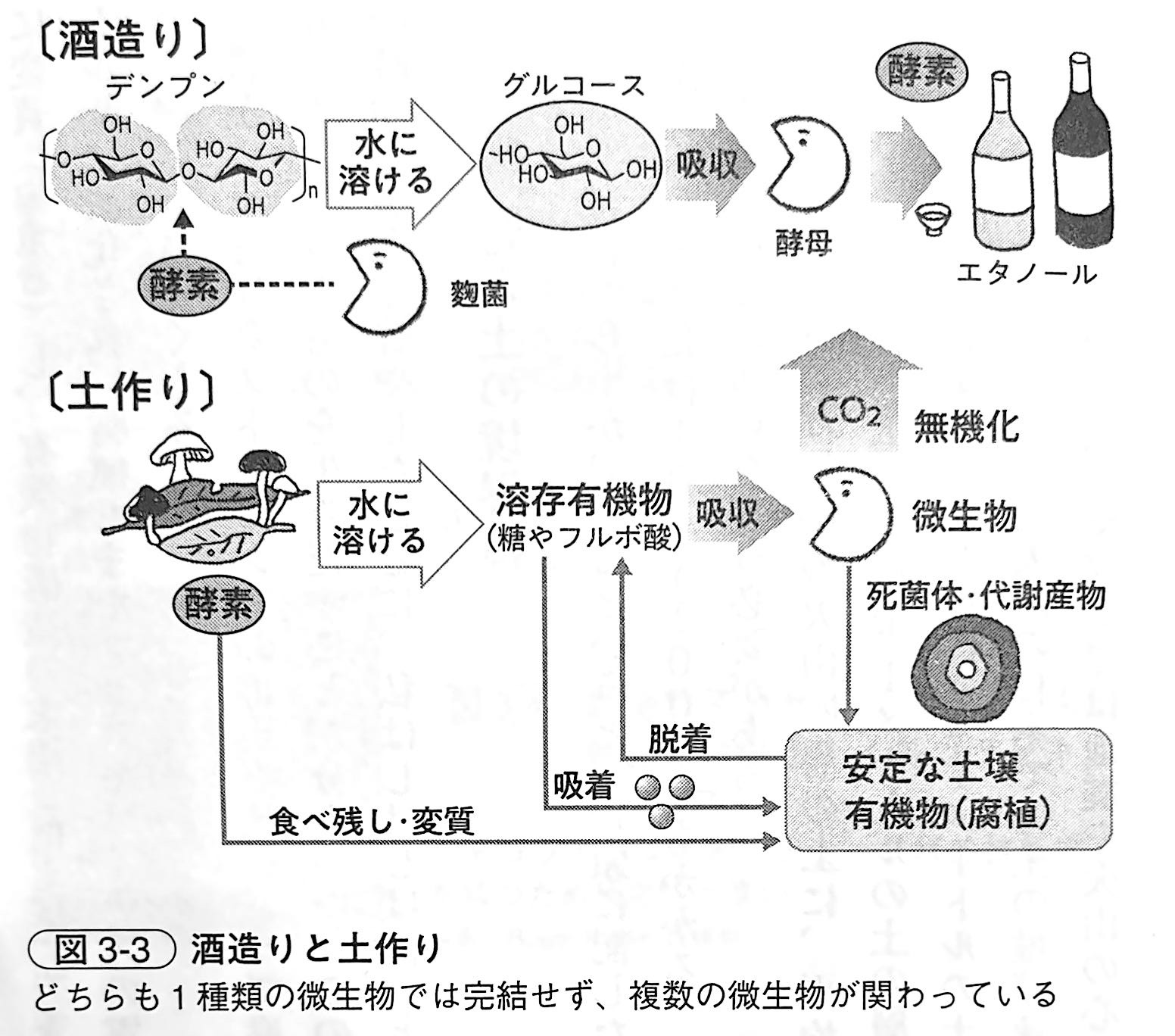

植物遺体由来にせよ、微生物由来にせよ、有機物はそのまま残存するわけではな、変質する。土よりも単純な酒造りを例に考えよう。米はセルロース(植物繊維)、デンプン(米の中心部に多い)、タンパク質(玄米の表層に多い)などからなるが、セルロース、デンプンはグルコース、タンパク質はアミノ酸が連結(重合)した高分子であり、微生物が細胞膜を通して吸収するには、分子の連結を切断して水に溶かす酵素が必要になる。そこで、まず酵素を作るのが得意な麹菌(こうじきん)がデンプンをグルコースに、タンパク質をアミノ酸に分解し、次の微生物へと選手交代する。グルコースは酵母(菌類の一種)吸収され、アルコールへと発酵されることで日本酒になる(図3−3、下図を参照)。アミノ酸は雑味として日本酒の風味に個性を与える。残った残渣(ざんさ)は酒粕(さけかす)になる。米から日本酒ができる比較的単純な反応ですら、2種類の微生物が関与する。

土のレシピはもっと複雑だが、落ち葉の分解もやはり2段階の反応に分けられる。まずは、主に菌類が細胞の外に酵素を放出し、落ち葉を水に溶かす。溶けだした溶存有機物を生物が吸収し、分解するか菌体にする。1種類だけで落ち葉を二酸化炭素まで完全分解できる微生物は、今のところ見つかっていない。多くの細菌、古細菌、菌類が分業し、それぞれが得意な酵素を出し合い、好みの部分を分解する。有機物の分解プロセスは、酵素という楽器で奏でるオーケストラだ。これがシャーレの上で培養した1種類の微生物では土が作れない理由でもある。

有機物の変化は岩石の風化よりも速く、数年で起こり、土を黒く染めていく。これは腐植の中のメラニン色素のような芳香属成分が増加するためだ。肌の日焼けでメラニンが集積する現象と似ている。もとの化学構造よりも複雑なものに変質(縮重合)し、有機物構造の末端(例えば、芳香族化合物の側鎖)はカルボキシル基やフェノール基に酸化され、腐植もまたプラスやマイナスの電気を帯びる。それと粘土が吸着し、微生物に分解されにくくなる。

岩から土を作るストッキングの再現実験によって腐植の蓄積や団粒構造の発達は40年でも起こり、土のようなものを生みだすことが分かった。この小さな発見に感動する一瞬のために、多くの時間と労力を費やしたことに、私はしばしば愕然(がくぜん)とする。40年で岩石から土ができるというと、冒頭に記した「自然の営みによって1センチメートルの土が作られるのには100〜1000年もかかる」という事実は何だったのかということなる。そもそもこの知見を疑う必要がある。

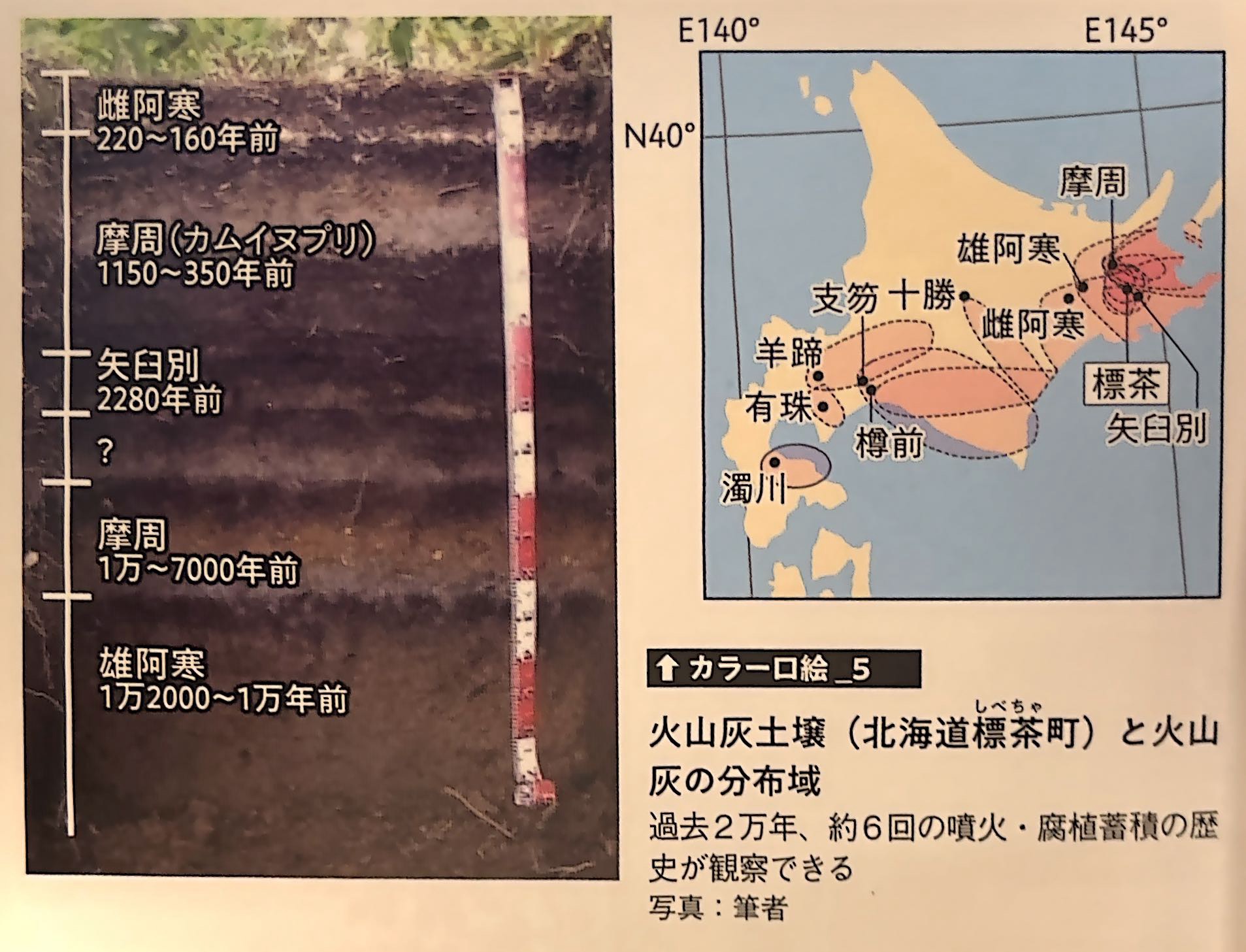

北海道では約2万年前の火山灰層の上に、平均で深さ2メートルの土が堆積している(カラー口絵5、下図を参照)。関東地方でも地下1メートルの土の層から、しばしば1万年前の縄文土器が出てくる。つまり、いずれも1万年に厚さ1メートルの土が発達したことになる。100年で1センチメートルの速度だ。火山大国の日本では土の堆積速度は大きい。一方、地殻変動の少ないアフリカ大陸中央部や南米アマゾンでは地震や火山の心配が少ない代わりに、土の堆積速度は小さい。おおよそ、1000年で1センチメートルの速度だ。

ただし、これらの数字は現在の経験値にすぎない。1メートルの土があったとしても、本当は2メートルの厚みの土ができていたのに、1メートルの厚みの分の土ができていたのに、1メートルの厚みの分の土が雨風で失われ、1メートルしか残っていないのかもしれない。この場合、土ができる速度を小さく見積もっていることになる。

しかし、40年間埋設してできた“土”にも問題がある。40年待ったストッキングの中からは、岩石粉末から新たに結晶構造を持つ粘土(スメクタイト、カオリナイトなど)は生成していなかった。粘土が生成するには時間が短すぎたのだ。「土のようなもの」と呼んできた理由だ。ただし、同じく40年前に埋設した火山灰“土壌”殻は、埋設時には存在しなかった粘土鉱物(フェリハイドライト、アロフェンやイモゴライトの初期性生物)の存在が確認できた(図3−4、下図を参照)。スメクタイトなどの層状の粘土鉱物とは異なり、球体やチューブ状の微細な結晶構造を持ち、表面積が広く、反応性が高い。日本とニュージーランドには腐植に富む真っ黒な火山灰土壌(黒(くろ)ボク土(ど))が広く分布するが、大量の腐植を蓄積・保存できるのはこの鉱物の高い吸着力によるところが大きい。

一つ疑問が湧く。岩石風化実験は植物や微生物の定着した現在の生態系が舞台だが、5億年前の陸地には生物すらいなかった。実際の地球ではどのように土が生まれたのだろうか。舞台は5億年前の地球に戻る。今から5億年前の岩石砂漠には植物も有機物もなかった。微生物は生存できないように思えるが、微生物の生存戦略は有機物を食べるだけ(従属栄養)ではない。水田土壌中のように有機物なしでも硝酸や鉄イオン、硫酸をエネルギー源として、二酸化炭素を炭素源として生きられる独立栄養微生物もいる。オゾン層ができた直後の6億年前の大地では、雨水に溶けこむ硝酸や硫酸を利用する独立栄養性の細菌や古細菌の独壇場だったはずだ。

6億年前の岩石砂漠に似た環境は、火山噴火直後のハワイや三宅島(みやけじま)、西之島(にしのしま)イエローストーン国立公園の熱水噴出孔などでも見ることができる(図3−5、下図を参照)。初期の火山噴出物からは、2価鉄イオン(Fe+2)を参加するときに発生するエネルギーを利用して大気中の窒素を固定できる特殊な細菌(鉄酸化細菌)が発見されている。その死骸は土になる。同じ鉄酸化細菌は、我が家の台所のステンレス製シンクのサビ周りでも見つかっている。プラスチック製のバスタブとの違いは鉄イオンが溶けだすところだ。台所シンクの黒ずみは土に近い。

岩石にはリンやカリウム、カルシウムはあるが、窒素がない。岩石砂漠に窒素を供給する鉄酸化細菌の登場は、植物の足場を築く最初の一歩になる。

岩石砂漠はライバルがいない代わりにエサも少ない。かといって、自らの死骸(腐植)と窒素が蓄積して土が生まれれば、それをエサとする従属栄養微生物に勝てずに全滅する。独立栄養微生物の宿命である。鉄酸化細菌のことを思うと少し切ない気もするが、そんな独立栄養微生物の遺体がゆっくりと腐植として蓄積したからこそ、次の光合成生物が進出することができた。植物が上陸した5億年前の岩石砂漠と似た環境なら、身近なところにもある。コンクリートに覆われた舗装道路やご近所の石垣の表面だ。凍結や高温、冠水に乾燥という極端なストレスが生物に降りかかる。過酷な環境には共通して土がない。土に粘土や腐植が多ければ保水力が高まり、打ち水のように気化熱(潜熱ともいう)が失われることで涼しくなる。

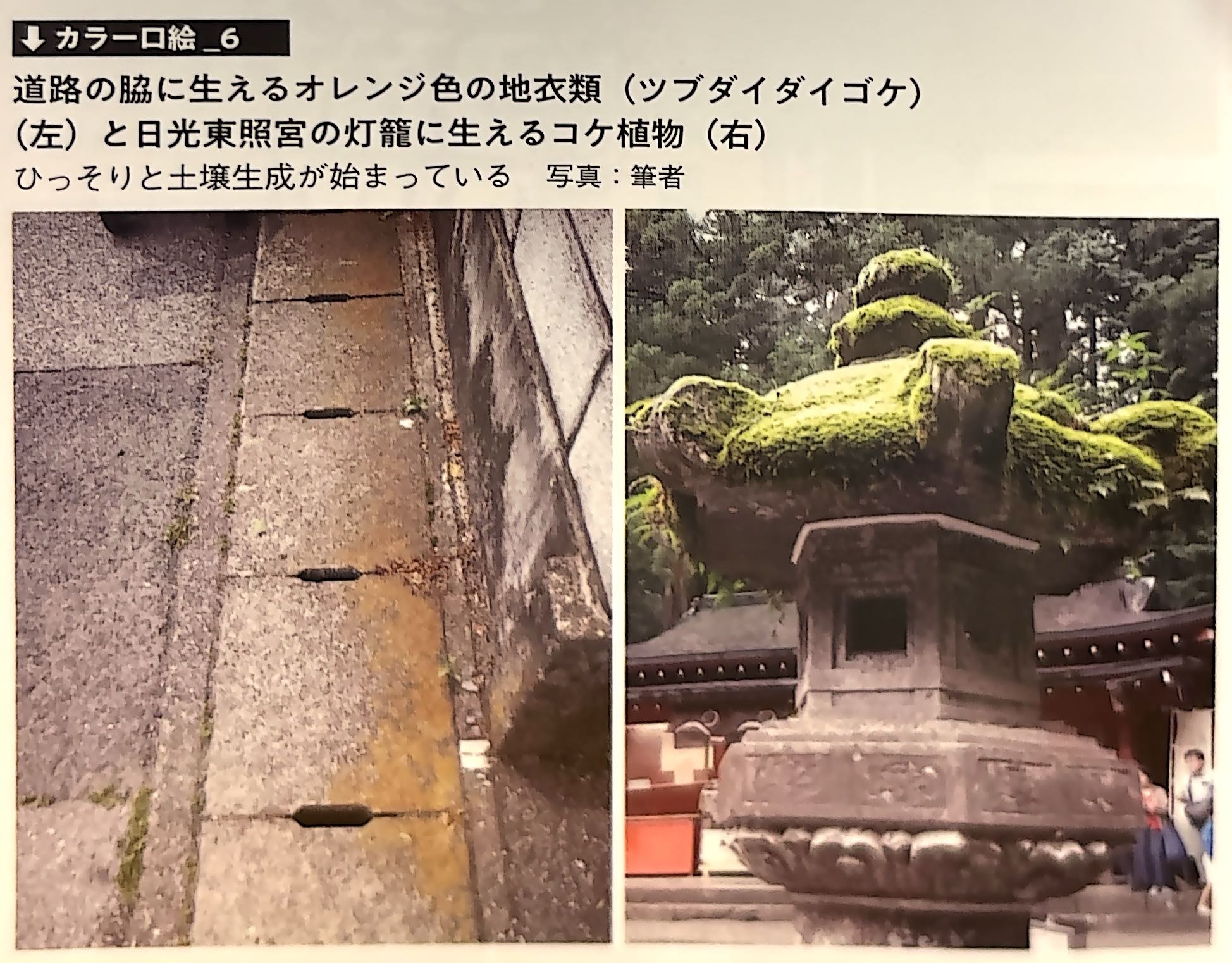

それでも、よく観察すれば、道路脇にはオレンジ色の斑点の模様が見つかる。ペンキではなくツブダイダイゴケ(カラー口絵6、下図を参照)。コケと名乗っているが、分類はカビのなかまである。舗装道路や5億年前の岩石砂漠には、カビのエサとなる有機物がない。そこでカビは自分の構造内部に光合成できるシアノバクテリア(ラン藻)をともなって陸地で一緒に暮らし始めた。ラン藻からは糖分をもらい、菌糸を伸ばして岩石から栄養分(リンやカルシウムなど)を溶かしだす。それぞれの得意分野である糖分の生産、栄養分の吸収を分業し、収穫物を交換することによって生存が可能になった。この運命共同体を地衣類(ちいるい)という。私たちは「自然と人間の共生」のように「共生」という言葉をよく使うが、もともとは地衣類の中のカビとシアノバクテリアの関係性を共生と呼んだことに始まる。

地衣類の知らないという人も、リトマスゴケとは無縁ではない。その抽出液が赤色になれば酸性、青色になればアルカリ性に反応していることを応用し、リトマス試験紙が小学校理科の授業で使われている。近縁のウメノキゴケは桜の木の樹皮状で見ることができるが、大気汚染のひどい地域では姿を消すため、環境汚染の“リトマス試験紙”となる。地衣類は根を持たない以上、雨や岩、樹皮からの栄養分を全身で吸収するしかない。過酷な5億年前の岩石砂漠を生き抜いた力は、現在の地球にあっては汚染物質まで吸収してしまうという両刃の剣になっている。

コケといいつつも地衣類が続くと、本家のコケ植物も黙っていない。苔(こけ)むす石というように、道路脇や石垣の上にはコケ植物も見つかる。コケ植物は5億年前の岩石砂漠に最初に上陸した植物である。今日でも岩肌荒々しい高山帯やツンドラ地帯(樹木の生育できない場所)は地衣類とコケ植物の宝庫だ。乾いた場所にはトナカイの食料となるトナカイゴケが繁茂し、湿った場所にはミズゴケが生育する。根を持たない地衣類コケ植物の成長は一年に数ミリメートルと遅く、単純な成長速度の競争では他の植物に勝てない。それでも、地衣類やコケ植物が前人未到の岩石砂漠に上陸し、大地を耕し始めた。そのひたむきな営みは今日も舗装道路の片隅で続いている。5億年前に上陸した地衣類とコケ植物が岩石を風化することで、砂と粘土ができた。画期的だったのは、これによって土に保水力が生まれたことだ(カラー口絵7、下図を参照)。その次に、1億年遅れて登場したのが根を持つ高等植物(維管束植物)である。地衣類やコケ植物が耕してくれたおかげで、根を張ることのできる土壌が整っていた。南極には4億年前の土の遺物(古土壌)が残っている。現在の乾いた南極(年降水量50ミリメートル)にはペンギンのフンからなる土があるだけだが、かつては湿潤で(推定で年降水量700ミリメートル)よく土が発達した(カラー口絵8、下図を参照)。ただし、その土も今や化石化・固結し、岩石や地層に姿を変えている。4億年前の大地に似た環境は、むしろ近所の道路脇にある。

私は家の前の道沿いにプランターを置き、家庭菜園でイチゴを栽培しているが、イチゴは道路脇の吹きだまりの砂と粘土を目指して茎(ランナー)を伸ばす。ついにはそこで根を下ろし、実をつけた。ど根性イチゴは、プランターのイチゴよりも美味しかった。

私がイチゴの味に感動した日からさかのぼること4億年、大地に最初に根を下ろした高等植物は被子植物(イチゴ)ではなく、土筆(つくし)の祖先のシダ植物(ヒカゲノカズラ類)だった。

海からやってきた植物の立場になってみよう。水という均質な世界から、空気と水と砂と粘土の世界に足(根)を踏み入れる。植物にとって海よりも良かったことは、空気に困らないことだ。気孔から思う存分、新鮮な空気を吸える。しかし、海中では浮力が身体(からだ)を支えてくれていたが、陸地では自立しなければならない。

陸地には乾燥の問題もある。乾燥対策として、高等植物は表皮細胞(クチクラ)層やワックス成分(蠟(ろう))で身(葉)を守る。乾燥は栄養分の吸収にも問題となる。海中の生物は体の表面全体で水に溶けた栄養分を吸うことができたが、砂も粘土も腐植も、その多くは固体で吸収できない。雨から供給される水と栄養分だけでは足りない。海草のなかまには一度上陸したものの、再び海へと帰っていった植物(アマモ)もいる。陸地に残った植物が自立し、土から水と栄養分を獲得するために発達させたのが根だ。

寝は目でもあるかのように水と栄養分を感知し、伸びていく。『種の起源』で有名な生物学者チャールズ・ダーウィンは「根っこの先に脳でもあるのではないか」という仮説をたて、根の先端を切って観察を繰り返し、根の先端(根端)には重力を感知して下に伸びる器官があることを発見した。

土の中では土の保水力と重力が拮抗(きっこう)し、地下水面に近い下層土ほど水分が多い。広く深く根を張ったほうがより多くの水と栄養分を集めることができ、よく育つ。さらに栄養分が多いところに根を密集させる芸当もある。「根は正直ないいやつ」なのだ。マツ林の土1立方メートルの中にある根をつなぎ合わせると、富士山の高さにもなる。まだ土の薄かった4億年前の陸地に定着できたのはシダ植物のど根性の賜物(たまもの)だった。シダ植物の根の働きによって、コケ植物や地衣類の頃よりも土が深くまで発達した。盛岡地方裁判所前(岩手県)ある石割桜(花崗岩(かこうがん)に生える一本桜の根が岩を割く)のように、根には岩をも貫く力がある。これはもっと細い根によっても起こる。根は酸性物質(有機酸や炭酸)を出し、岩に穴をあける。

このような酸性物質によって鉱物が溶ける現象は私たちの口の中でも起きている。憎(にっく)き虫歯だ。私たちの歯は、主にリン酸とカルシウムが結合した鉱物(ハイドロキシアパタイト)でできている。甘い砂糖や食べかす自体に歯を溶かす働きはないが、歯垢(しこう)の中の微生物によって糖分から酸が生産され、歯が溶かされて穴があく。虫歯の成分は溶けてなくなるが、造岩鉱物が溶けた場合、そのアルミニウムとケイ素が濃縮すると粘土鉱物が再析出する。根を持つ維管束植物の出現によって岩石の風化が進み、粘土が増加する。

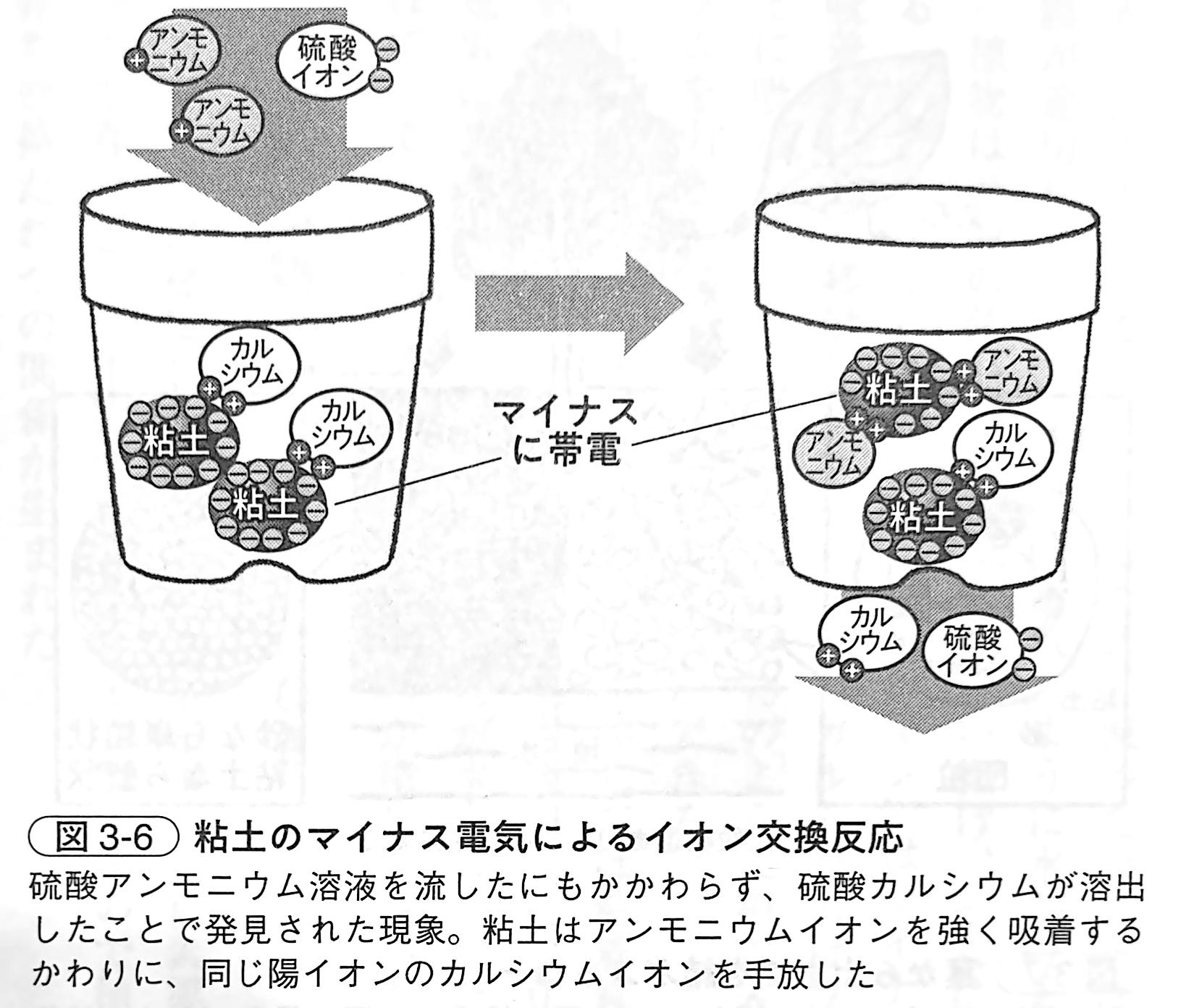

微細な粘土の増加によって、粒子と粒子のあいだの細いすきまに毛管張力が働き、重力に抗(あらが)って地下水を持ち上げることができる。粘土の電気の力で栄養分を保持することもできる。これが土の保水力や保肥力(養分保持能力)の仕組みだ。ここで当たり前のよう書いてはいるが、保水力を生みだす毛管現象はルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチが発見し、アインシュタインが最初に悩んだテーマだ。ここからブラウン運動(微粒子の不規則な運動)の理論も生まれた。保肥力の存在は、肥料(硫酸アンモニウム)を溶かしこんだ水を土に流したにもかかわらず、ポットの下から違う成分(硫酸カルシウム)が流出してきたという実験によって確認された(図3−6)。

現在ではイオン保持・イオン交換反応として知られる現象も、当時の化学の第一人者ユストゥス・フォン・リービッヒ(リービッヒ冷却器で有名)が錬金術に違いないと信じようとしなかったほどの衝撃的発見だった。根が生まれ、粘土が増加することによって、土は天才たちを引き付け驚かせるほどの変化を遂げたのだ。

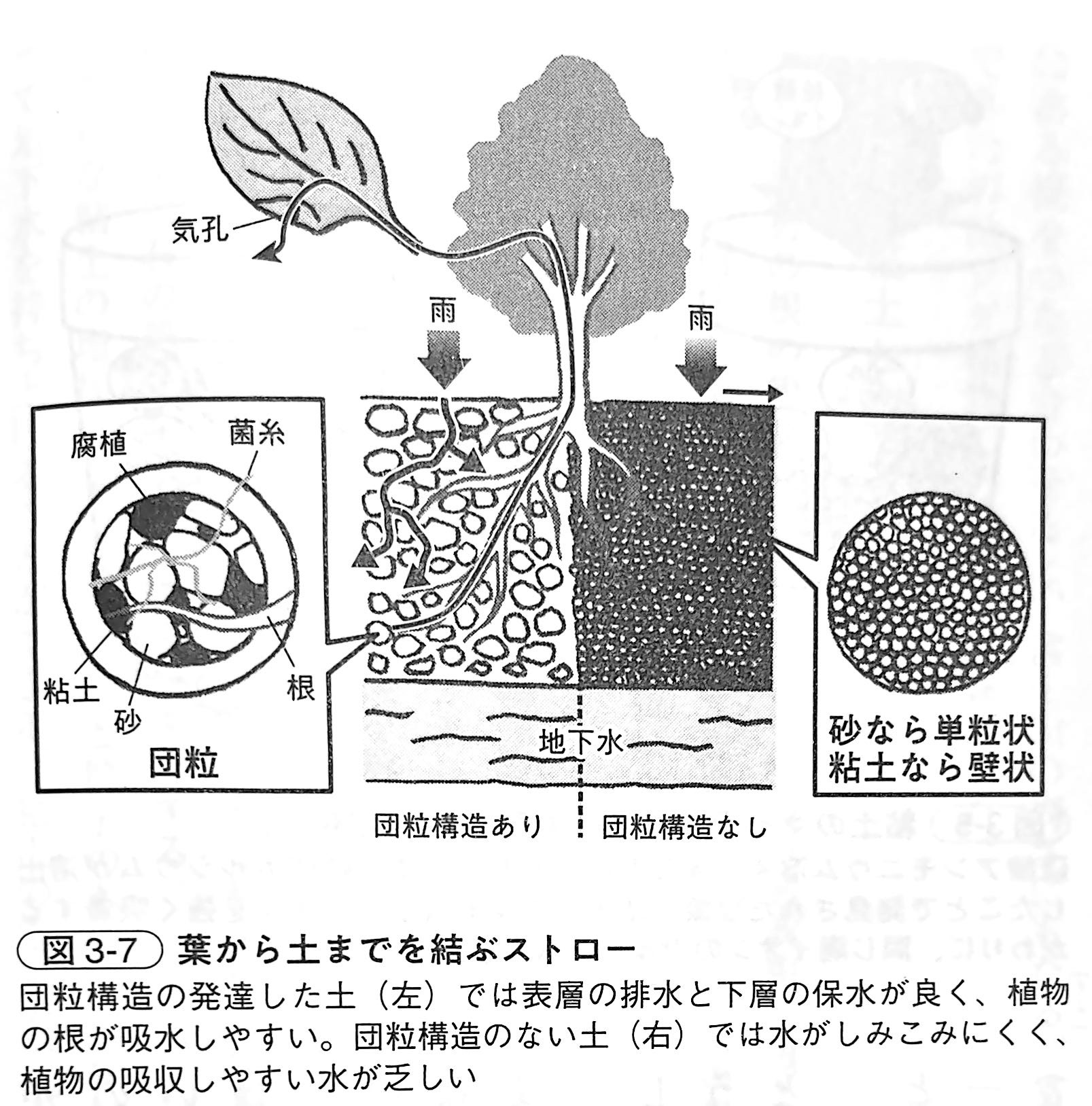

ただし、喜んでばかりもいられない。植物は、この土を上回る力で水と栄養分を吸収する必要がある。高等植物は体の中に維管束というストローの束のようなものを埋め込んでいる。葉の裏に多くある気孔から吐き出した水蒸気(蒸散)の分だけ負圧(引っ張る圧力)が生じ、土の保水力を上回れば、植物は根から水を吸い上げることができる(図3−7、下図を参照)。土の保持する水と地下水はつながっているため、減った分の水は下から補充される。乾燥し、粘土粒子間の水膜が途切れると、ストローが切れたように水が吸えなくなり、植物はしおれる。

植物は蒸散の勢いのままに水を吸い上げ、それによって土壌中の窒素やカルシウムを吸収できる(マスフローという)。窒素(硝酸イオン)はマイナス電気を帯びており、粘土のマイナス電気に吸着しにくく移動しやすい。本来、カルシウムはプラス電気を帯びていてマイナス電気を持つ粘土に吸着しやすいはずだが、微生物のように根の表面もまたマイナス電気を帯びており、カルシウムを引き付け、吸い上げることができる。

しかし、粘土はカリウムとリンに関しては粘度質で、なかなか手放そうとしない。カリウムは粘土(バーミキュライトなど)のマイナス電気に、リンは粘土(アロフェン、鉄サビなど)のプラス電気に強力に引き付けられる。植物が水を吸っただけではなかなか吸収できず、ひどい場合は枯れてしまう。そこで植物が頼ったのが微生物だった。4億年前に登場した根は土にエネルギー(炭素源)を吹き込む。おかげで有機物を食べる微生物も生存でき、微生物が植物遺体を分解するので植物は栄養分をリサイクルできるようになる。持ちつ持たれつの関係が生まれた。

植物の根のうち、太い根は体を支える役割を、細い根は水と栄養分を吸収する役割を担う。細かければ細いほど表面積が広くなり、吸収能力は高まる。これは、私たちの腸内に柔毛(じゅうもう)が発達することで水と栄養分を効率よく吸収できるのと似ている。細ければ細いほど良さそうだが、細い根は太い根よりも窒素資源(企業の設備投資に相当)を多く必要とし、寿命が短くコストも余計にかかる。そこで、植物は微生物の協力を仰ぐことにした(外部委託に相当)。直径1ミリメートル前後の植物の根よりも、直径数マイクロメートルのカビの菌糸の表面積のほうが広く、水や栄養分(リンやカリウム)を吸収する力が強い。

ただし、タダで協力してくれる微生物はいない。植物は根から糖分や有機酸、アミノ酸を提供する。これはコンブから出汁(だし)(旨(うま)み成分であるグルタミン酸)がしみだす仕組みとは違う。コンブでさえ生きているあいだは細胞壁や細胞膜の出入り口(トランスポーター)を調節し、無駄に出汁を出したりはしない。根は、根をとり囲む数ミリメートルの土(根圏(こんけん))に糖分や有機酸、アミノ酸を積極的に放出し、協力してくれる根圏微生物を養う仕組みを備えている。

しかし、いつの世も悪は絶えない。落ち葉の分解を担う協力的な根圏微生物がいる一方で、悪さをする微生物もいる。生きた植物の細胞に居候(寄生)し、糖分や有機酸、アミノ酸をかすめ取ろうとする。植物そのものを分解しようとする微生物(病原菌)もいる。対策として、植物は付き合うパートナーを選ぶことにした。

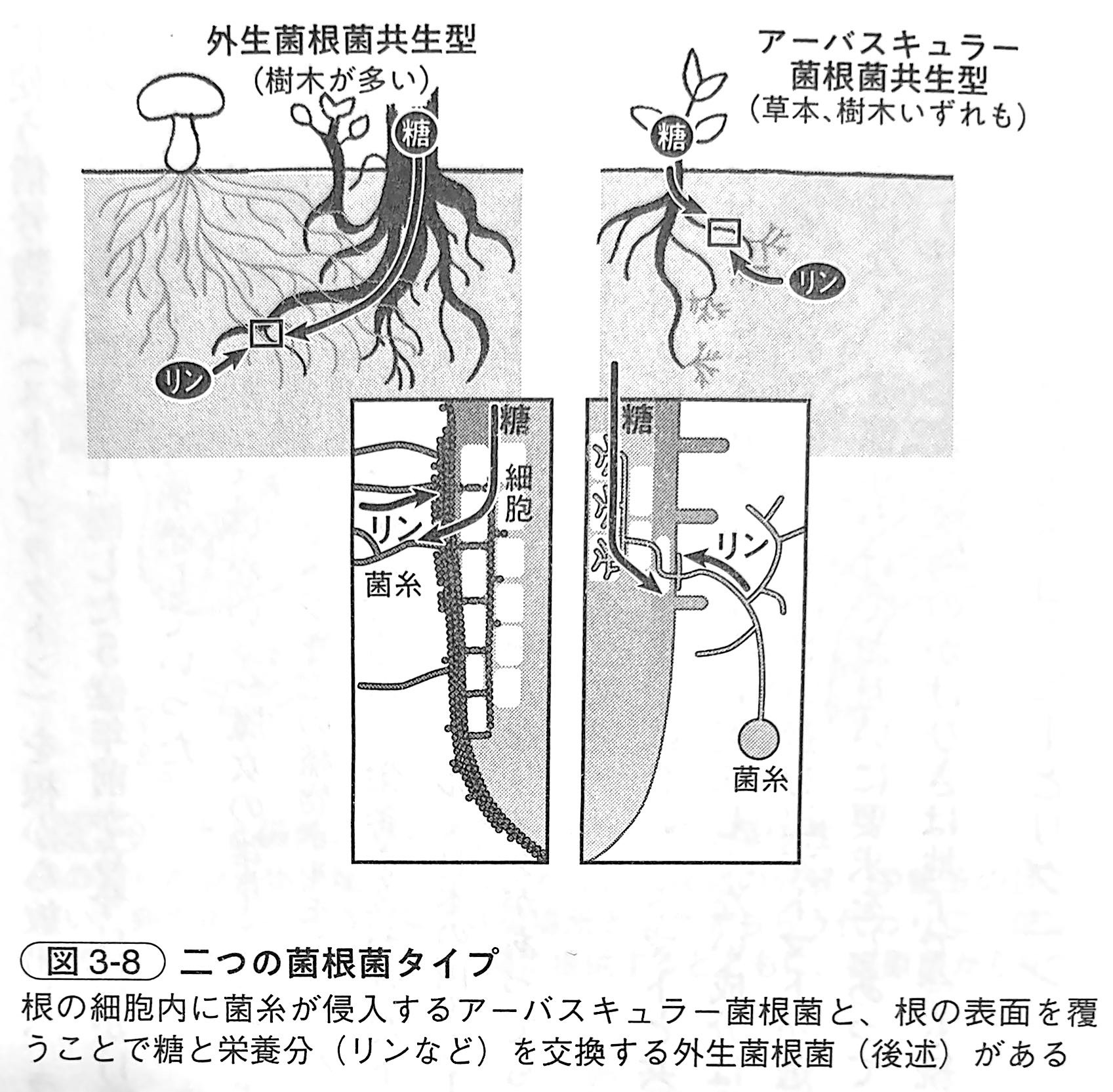

植物を分解する酵素を失い、水や栄養分を届けてくれる安全で優しいカビの菌糸には根への侵入を許し、報酬として糖分を渡す(図3−8、下図を参照)。そうやって選抜され、根と共生するようになったカビを菌根菌(きんこんきん)(アーバスキュラー菌根菌)という。

植物にとって土壌中の無数のカビの中からパートナーとなる菌根菌を見つけ出すのは、文字通り暗中模索だ。相手に伝えなければ、想(おも)いは届かない。例えば、モンシロチョウの幼虫に食べられたキャベツは匂い物質を放出して用心棒の寄生バチを呼び寄せ、幼虫を退治する。植物も、本来は地上部の枝分かれを促すために使う信号物質(ストリゴラクトン)を根から放出し、ラブコールを送ることで菌根菌を呼び寄せる。こうして植物が上陸した5億年前から今日にかけて、陸上植物の8割が菌根菌との強固な同盟関係(共生関係)を構築していった。

ライバルたちも黙っていない。「魔女の雑草」という異名を持つ寄生植物ストライガは菌根菌への信号物質(ストリゴラクトンなどの植物ホルモン)をハッキング(検知して発芽)して植物に寄生する。美しい紫色の花を咲かせるが、栄養を奪われたトウモロコシなどは枯れてしまう。アフリカでの被害面積は5000万ヘクタール(日本の国土の1.4倍)で損失額は年間1兆円を超え、3億人の食料を脅かしている。そんなリスクがあっても植物は菌根菌への信号物質を送る。共生のメリットがリスクを上回るためだろう。

一方の微生物も言われるがままではない。トマトと共生する根圏微生物は根からしみだす物質に注文を付けることがある。根から美味しくない成分ばかりを出すトマトはうまく微生物の協力を得られないことで排除され、甘い蜜を出すトマトが選抜される。植物と共生微生物の関係は一方通行ではなく、4億年かけてお互いに要求をしあってきた。その緊張感はラーメンの名店と常連客のようだ。微生物と植物のかけひきは地下で今も続いている。『土と生命の46億年史』 第3章 より 藤井一至:著 講談社:刊

より抜粋)

中にいる植物と微生物たちが、生存競争を繰り返しながら、複雑に絡み合いながら時間をかけて作られていきました。

土は、その生成過程が、いまだに謎に包まれていることも含めて、まさに「神が創りしもの」であり、偉大なる贈り物ですね。

土の進化と動物たちの上陸

植物から遅れること1億年。

今から4億年前に、ようやく動物が、陸上に現れるようになります。

海から陸に上がった最初の動物は、ミミズや私たちの祖先(両生類)

などです。

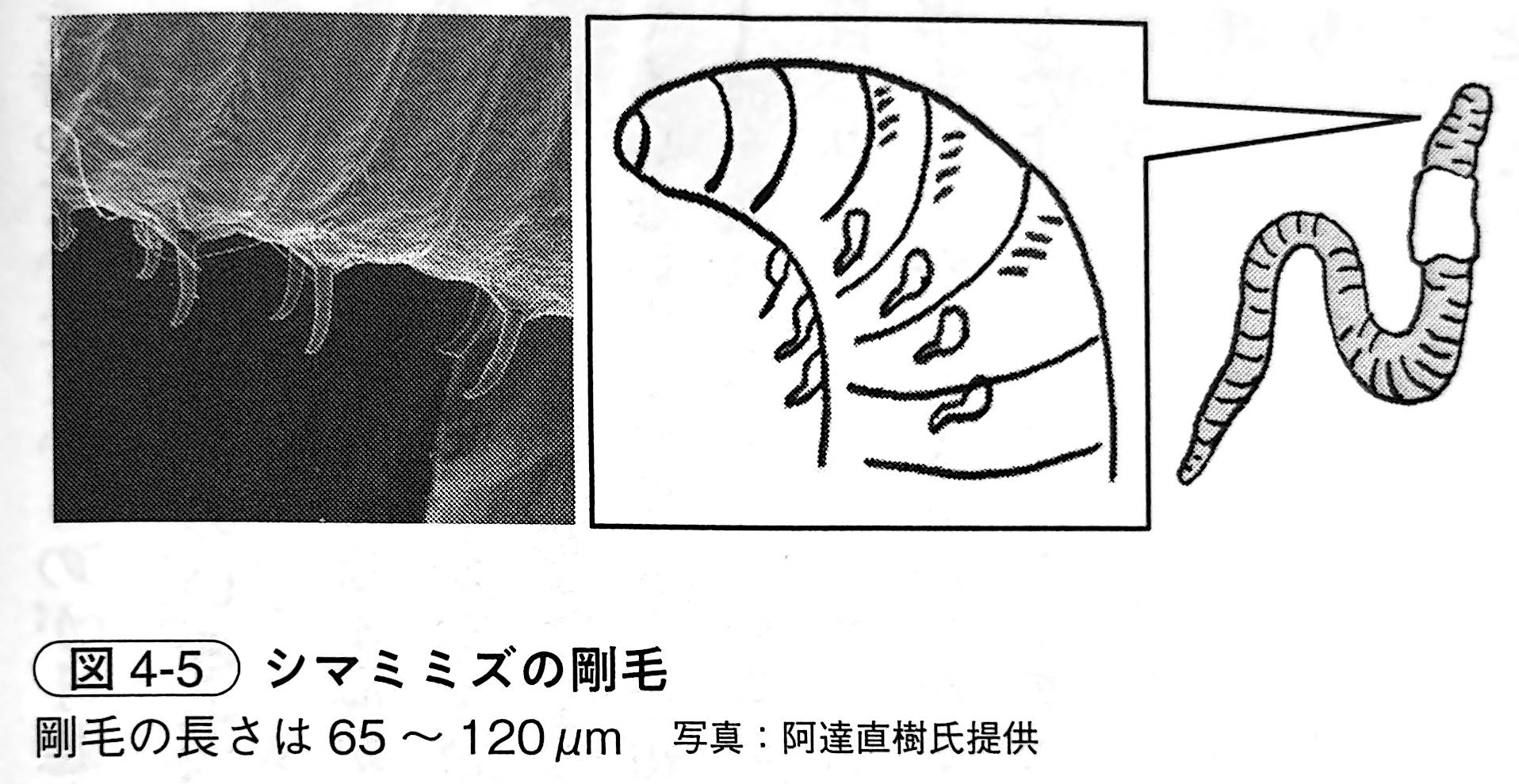

4億年前に上陸したのはミミズだけではなく、同期にはユニークな個性が集まった。ミミズは脚がゼロ本だが、無数の剛毛がある。脚の数が50本くらいのムカデと100本くらいのヤスデ、8本のクモ、ダニ、サソリにトビムシ、あとで合流する14本のダンゴムシも含めて、脚の数は様々だ。それには理由がある。乾燥が苦手な土壌動物のすみかは、デコボコの多い土の中になる。脚が多いのは、デコボコだらけの土の中を素早く歩くのに適していた。

森のない時代から定着している土壌生物の生活スタイルや姿・形は、4億年前から今日までほとんど変わらない。現代まで4億年も生き延びている点を評価して、この本の中でだけ「花の4億年組」と呼びたい。

花の4億年組の中ではあまり目立たない小さなトビムシは、大きな跳躍力を秘めていた。それは天敵から逃れる時にみせる数十センチメートルという物理的なジャンプだけでなく、トビムシのなかまの中から昆虫を輩出したという進化のジャンプだ。乾燥した陸地に森と土が発達するようになった3億年前、ようやくゴキブリやシロアリといった昆虫が出現する。体が3部に分かれ、脚6本の昆虫のなかまには飛翔(ひしょう)するための羽を有するものが多く現れた。

昆虫は乾燥に強く地面や葉面でも生活できる。土の中とは異なり、平坦(へいたん)だ。「面は3点で決まる」という幾何学の原則に従い、脚6本のうち3本ずつで平面を決めながら移動できる。昆虫が重心移動の小さな歩行に成功したことは、いえゴキブリのすばしこさが証明している。台所で見せる機動力や生命力は自然界でこそ力と意義を発揮し、ゴキブリやシロアリは倒木や落ち葉、腐葉土を食べる生態系の分解者として機能している。これら“森の掃除屋”と呼ばれる昆虫たちを「森の3億年組」としておこう。土、植物、大気という生活環境にあわせて多様化し、今日までその繁栄を続けている。

土と生物の歴史をながめると、脚の数はゼロから無数だった「花の4億年組」に脚6本の「森の3億年組」が加わる。やがて一部は脚2本の鳥類やヒトとなった。脚2本ではバランスがとりにくいため、ヒトは土踏まずを備えている。動物の脚の数は、陸上生物の生活環境の変化を反映して減り、土から離れても生きられるようになった。土壌動物と人間には土と距離感、進化の歩みに違いがある。地球に土ができてからの5億年の歴史の中で、多くの人々の関心を集める出来事はミミズの定着よりも恐竜絶滅かもしれない。しかし、多くの生命が絶滅し、人類もまた危機に直面する中で、なぜ多くの土壌生物はウン億年も前から今日まで絶滅を回避できたのだろうか。生存の秘訣(ひけつ)が分かれば、人類も土とうまく付き合うことができるかもしれない。

鳥類以外の恐竜が絶滅した一方で、土壌動物のなかまが何億年も生き延びられた秘訣は,見えない進化にある。「花の4億年組」のサソリは見た目の変化こそ小さいが、一つの種(しゅ)の中にも驚くべき遺伝子の多様性を秘めている。サソリやミミズを含む土壌生物たちは細菌を身体に取り込み、腸内細菌として抱え込んだ。さらには、腸内細菌の出す酵素の活性を最大にするために、腸内環境を酸性やアルカリ性に変えるものも登場した。外見よりも内面を変えてきた歩みには学びが多い。

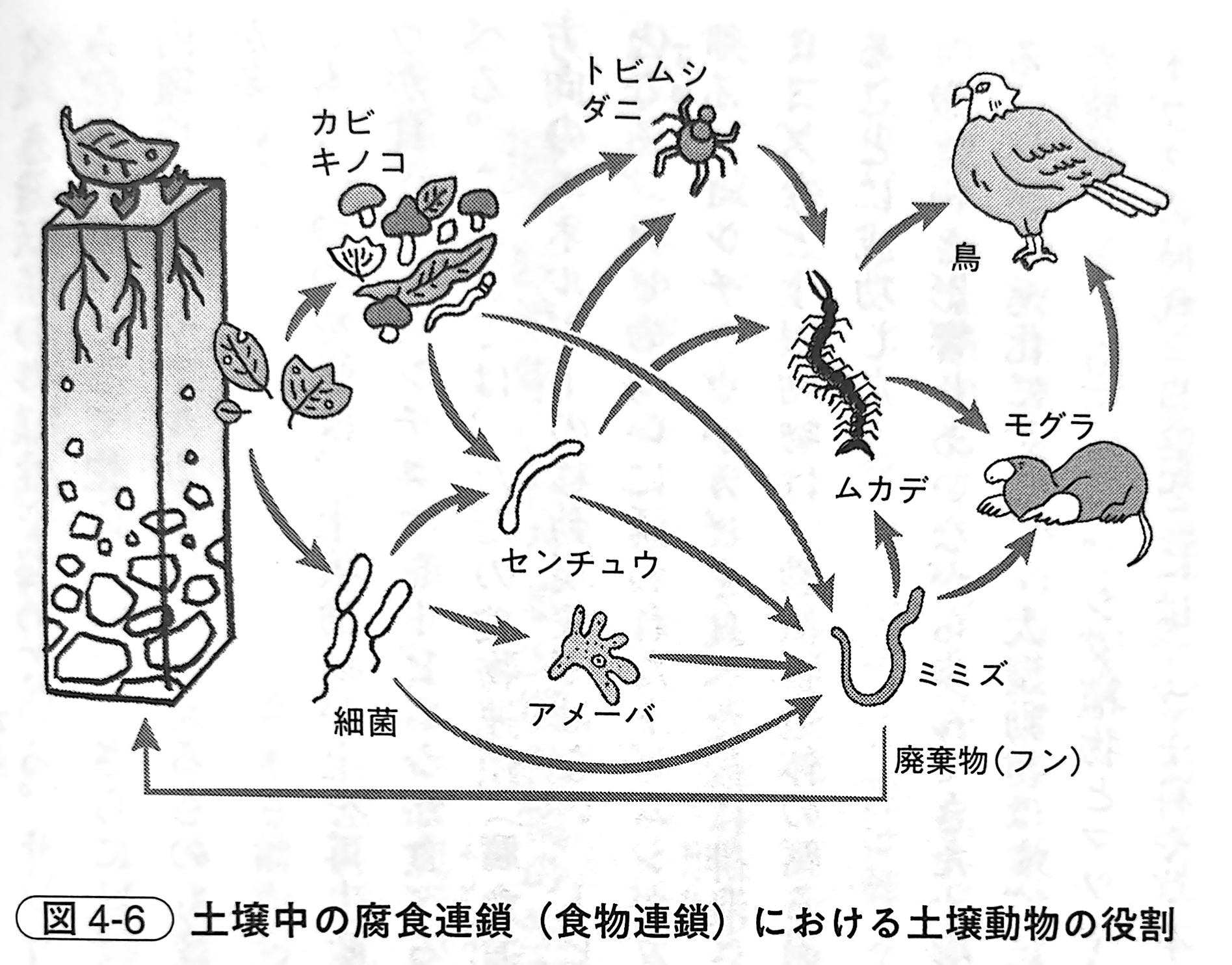

もう一つの特徴は、土壌動物が土を再生産できる持続性にある。土の中では、カビをセンチュウが食べる。センチュウをトビムシが食べる。トビムシをムカデが食べる。ムカデをモグラが食べる。ここまでは、ただの食物連鎖(腐食連鎖(ふしょくれんさ))だ。ところが、土壌動物の食物連鎖は単なる一方向へのエネルギーの移動現象ではない。トビムシやムカデのフンや遺体は、カビのすみかやエサとなる。カビの匂いに誘われたトビムシがカビのコロニーを食べ、そのフンがカビの胞子を散布する。センチュウがカビを食べた後に排泄される窒素やリンは、植物の栄養源となる(図4−6、下図を参照)。ミミズなど土壌動物は、動植物遺体の腐る過程、リサイクルする物質循環の中に居場所を見つけることに成功した。微生物と影響しあいながら歩んできた土壌動物の進化の意義は、環境変動に対する柔軟性である。植物の進化に対して、大型動物はすぐに適応できない。例えば、ブラキオサウルスの闊歩(かっぽ)した時代(ジュラ紀)には、シダ植物とマツやイチョウなどの裸子植物が主体だったが、トリケラトプスの時代(白亜紀)には、ブナ科や草本類などの被子植物の割合が増加した。ブラキオサウルスの消化能力だけでは被子植物のリグニンやアルカロイド毒の進化に対応できず、消化不良や食中毒になったはずだ。アルカロイド毒を備えた花(被子植物)の登場が恐竜を絶滅させたというセンセーショナルな仮説もある。

花の4億年組(ミミズなど)、森の3億年組(昆虫)が現在まで生き延びることができたのは、微生物との結びつきによるものだ。恐竜は息が長いほうだが、数億年前から現在まで生き延びた大型動物はいない。これに対し、小さな微生物は世代交代が早く、自力で対応できなくても土壌動物は微生物を取り込むことで環境変化に対応できる。数億年も地球で生き延びてきた土壌動物の生存戦略は、土とともに生きることだった。ミミズなどの土壌動物とクワガタムシやカブトムシなど昆虫の幼虫には、腐ったものとの付き合いが上手だという共通点がある。一方で、6本脚の昆虫の大繁栄に関わるもう一つの要因が大陸移動だ。ゴンドワナ大陸など超大陸が分裂して生物が移動しにくくなると、オーストラリアのカンガルーのように地域固有の生物進化が起こる。植物が多様化すると、植物の樹液、草食動物のフンに特化した昆虫が登場する。例えば、恐竜が繁栄していた1億年前には、被子植物の蜜を求めて花粉を運ぶハチが生まれ、一部は羽を失いアリとなった。

同じ熱帯雨林でも、東南アジアとアフリカ、南米では、土も植物も違う。アフリカと南米にはアカシアなどのマメ科樹木が多い。窒素固定をするアカシアにはリグニンが少なく、窒素が多い。窒素に富む腐葉土や朽木(くちき)を食べて、南米ではカブトムシ、アフリカではハナムグリやフンコロガシがよく育つ。東南アジアはクワガタムシが多い。所変われば主役(巨大甲虫)が変わる。

東南アジアではフタハガキ科やブナ科などリグニンに富む樹木が多く、土(赤黄色土(せきおうしょくど))はアフリカや南米よりも酸性が強い。マイナス電気を持つ粘土(バーミキュライトやカオリナイト)は、カルシウムイオンよりも水素イオンや有害なアルミニウムイオンを多く吸着している。粘土表面に住む細菌からすると、体内を中性に保つために水素イオンやアルミニウムイオンを水素イオンやアルミニウムイオンを排出するのに忙しく、増殖どころか生存すらままならない。

単独では倒木を分解できないクワガタムシの幼虫にとっても厳しい環境に違いない。頼みの綱は酸性条件に強いキノコだ。キノコは進化の末に、酸性条件で活性化する特殊なリグニン分解酵素(ペルオキシターゼ)を生みだした。ヒトの胃の中で、胃酸を出すことで肉(タンパク質)の消化酵素が活性化するのと似ている。クワガタムシの幼虫はその周りで暮らすことで、キノコの作るジュースや菌糸を食料にできる。多様化する被子植物とそれを分解する多様なキノコに歩調を合わせて、クワガタムシは種数を増加させてきた。その甲斐(かい)あって東南アジアの熱帯雨林は多様なクワガタムシの種の70パーセントが集中する楽園となった。その分布域は日本まで届き、子どもたちの人気者になっている。ゴンドワナ大陸の分裂前に世界中に広がった土壌動物とは異なり、昆虫は大陸ごとに異なる土や植物に合わせて特殊化することで繁栄を続けている。植物が上陸した5億年前、生物の生活圏は川や池の周りに限られていた。シダ植物が出現した4億年前になってもその状態は変わらない。ミミズのように土の中で暮らす生物の多くは充分な乾燥対策を持たず、泥炭土など水辺の湿った土で暮らしていた。ところが、今から3億年前には種子を持つ裸子植物が現れ、乾燥した地域にも土が拡大した。動物にも乾いた土や地上で暮らすための乾燥対策が必要になる。最も深刻なのは、いかに尿で水を失わないかというオシッコ問題であった。

カブトムシからヒトまで、動物の筋肉や臓器はタンパク質でできている。身体は生きている限り新陳代謝を繰り返し、アミノ酸を代謝したあとの老廃物としてアンモニアが多量に発生する。高濃度のアンモニアは毒だ。老廃物を尿として捨てる必要があるが、可能な限り水を失いたくない。魚類(サメのなかまを除く)は、アンモニアのまま垂れ流しにすることで排出している広くて大きい海ならば、毒を薄めてくれる。しかし、陸上ではそうはいかない。臭い物にフタをする文化(トイレ)を持たない多くの生物にとって、トイレは生活空間と同一であり、毒の放出は環境汚染を意味する。

この問題に対して両生類が見いだした答えが、尿素である。カエルの場合、水中で暮らすオタマジャクシ時代はアンモニアのまま排出し、陸で暮らすカエル成体は尿素に変えて排出する。私たち哺乳類はカエル成体の流儀に倣っている。肝臓でアンモニアを毒性の低い尿素に変えて、腎臓まで運び、尿として排出する。これは尿素回路と呼ばれ、オルニチン(シジミ汁やキノコ汁に多いアミノ酸)とアンモニアを尿素に変える仕組みだ。尿素のかたちで濃縮する時に、腎臓や大腸で水をリサイクルする。そうでなければ、私たちは毎日170リットルの水を飲まないといけない。それが2リットルの水分摂取で済んでいるのは、99パーセントの水を再吸収する腎臓の役割であり、高い濃度で老廃物を放出できるオシッコの意義だ。ヒトよりもさらに乾燥に強い昆虫や爬虫類(はちゅうるい)、鳥類は、尿酸(鳥の排泄物の白い部分、痛風の原因物質)として老廃物を排出する。両生類や哺乳類が水辺や湿った土の中を離れて暮らせるようになったのはオシッコ排出技術の進化の賜物(たまもの)である。

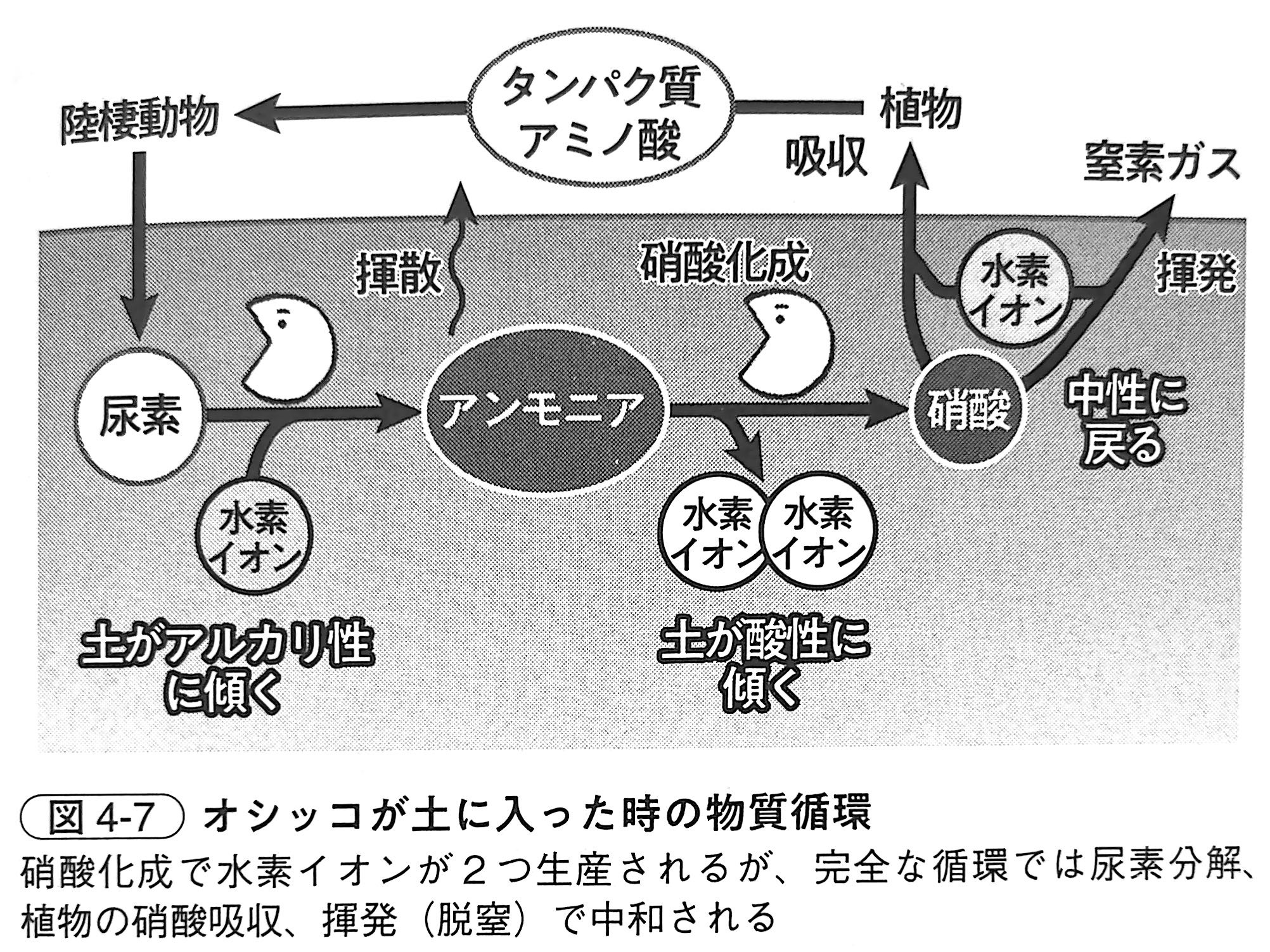

土へと排出された尿素は数日もすれば土壌微生物によってアンモニアや硝酸へと分解され、やがて植物に吸収される(図4−7、下図を参照)。窒素が潤沢に循環する熱帯林や犬の散歩コースの公園では、動物の尿由来と思われるアンモニア臭が漂うこともある。

これとは逆に、アンモニアや硝酸の分解が遅い永久凍土地帯では、微生物と植物の窒素をめぐる競争が激しく、土壌中の尿素をそのまま根から吸収する樹木(クロトウヒ)や、動物の尿を葉面から直接吸収する植物もいる。アンモニア、硝酸、アミノ酸よりも効率が悪いが、背に腹は代えられない。土の種類や土との距離感が異なることで動物や土壌微生物の代謝パターンが異なり、それが植物の適応戦略の違いを生み、多様な生態系を生みだしてきた。『土と生命の46億年史』 第4章 より 藤井一至:著 講談社:刊

なかなか地味な変化ですが、恐竜絶滅と同じくらいのインパクトがあるというのもうなずけます。。

上陸してから4億年。

ミミズなどの土壌生物は、土と共に生きて、土と共に死んで、絶えることなく進化してきました。

彼らの存在なくして、私たち人間の誕生はあり得なかったかもしれませんね。

「人新世」の地層としての土

藤井さんは、ホモ属とアウストラロピテクス属が分岐した259万年前から今日までの地質年代を更新世・完新世と呼ぶが、その中でも現生人類が大きく地球環境を変えてきた地質年代を「人新世」として捉えるアイデアが提案

されていると述べています。

土に関して言えば、農業や火の利用が始まった日、森林伐採や耕起を可能にする鉄を発明した日も人新世が始まった日として有力だが、より抽象的に「他の地質年代のものを物質循環に組み込んで食料生産を始めた」という意味では、化学肥料の発明も画期的である。

家畜の骨のリサイクルから始まったリン肥料だったが、人口増加とともに家畜の骨だけでは足りなくなる。イギリスはヨーロッパの古戦場(ベルギーのワーテルローなど)の遺骨を掘り返して肥料とした。

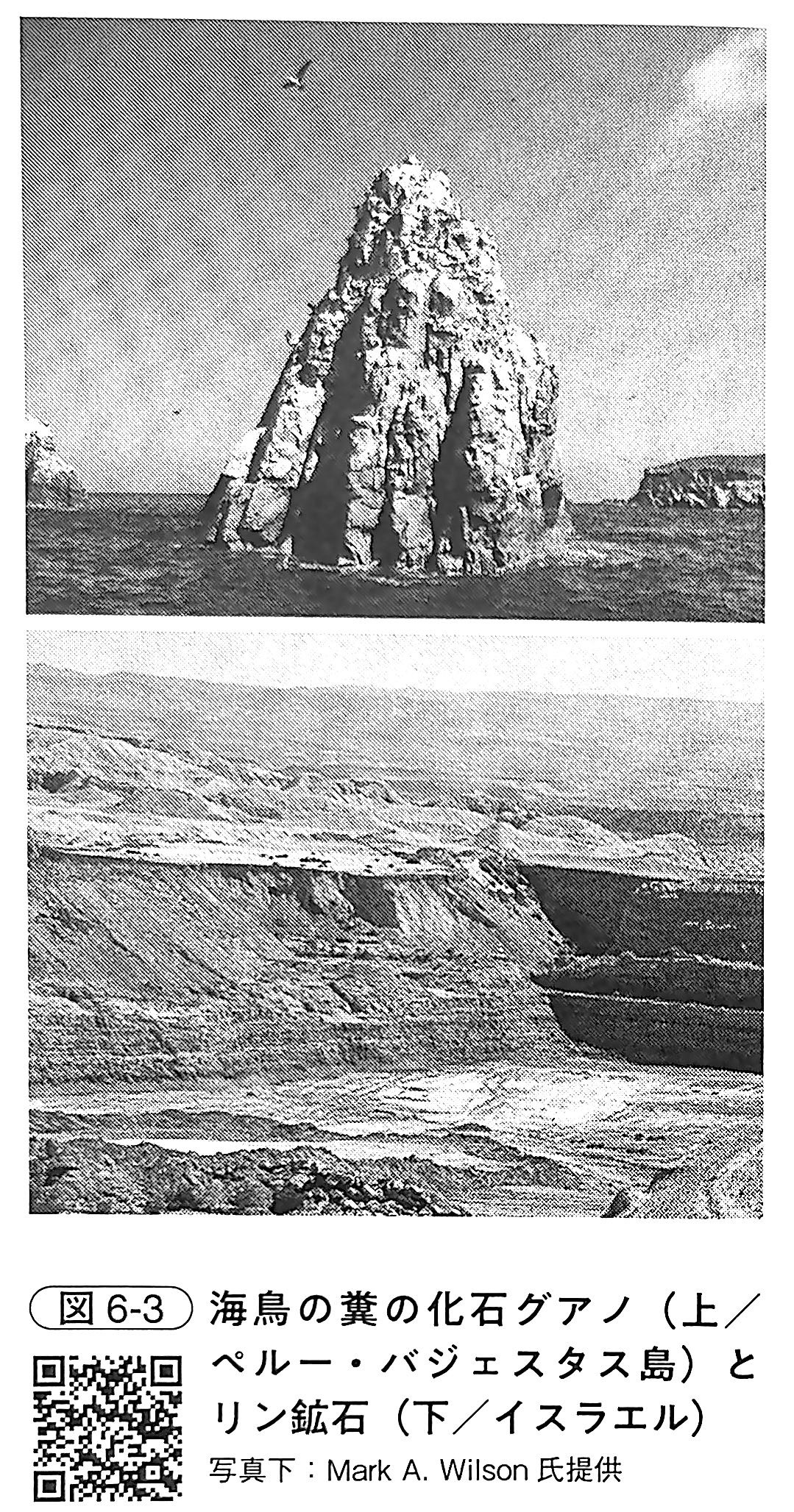

さらに、チリ沖の島々で採掘できる海鳥の糞尿の化石グアノを利用した。グアノは、南極から北上するペルー海流に乗ってやってくるアンチョビ(カタクチイワシ)を食べた海鳥のフンの堆積物、つまり“トイレ土壌”の化石である(図6−3、下図を参照)。

世界のリン需要が高まると、次はかつて海だったアフリカ北部(モロッコ)や中国で見つかる脊椎動物(クジラなど)の骨の化石(リン鉱石)に頼った。骨の主成分はリン酸カルシウムだ。現在、少なく見積もっても、私たちの身体のリンの4割はクジラなどの骨の化石に由来している。

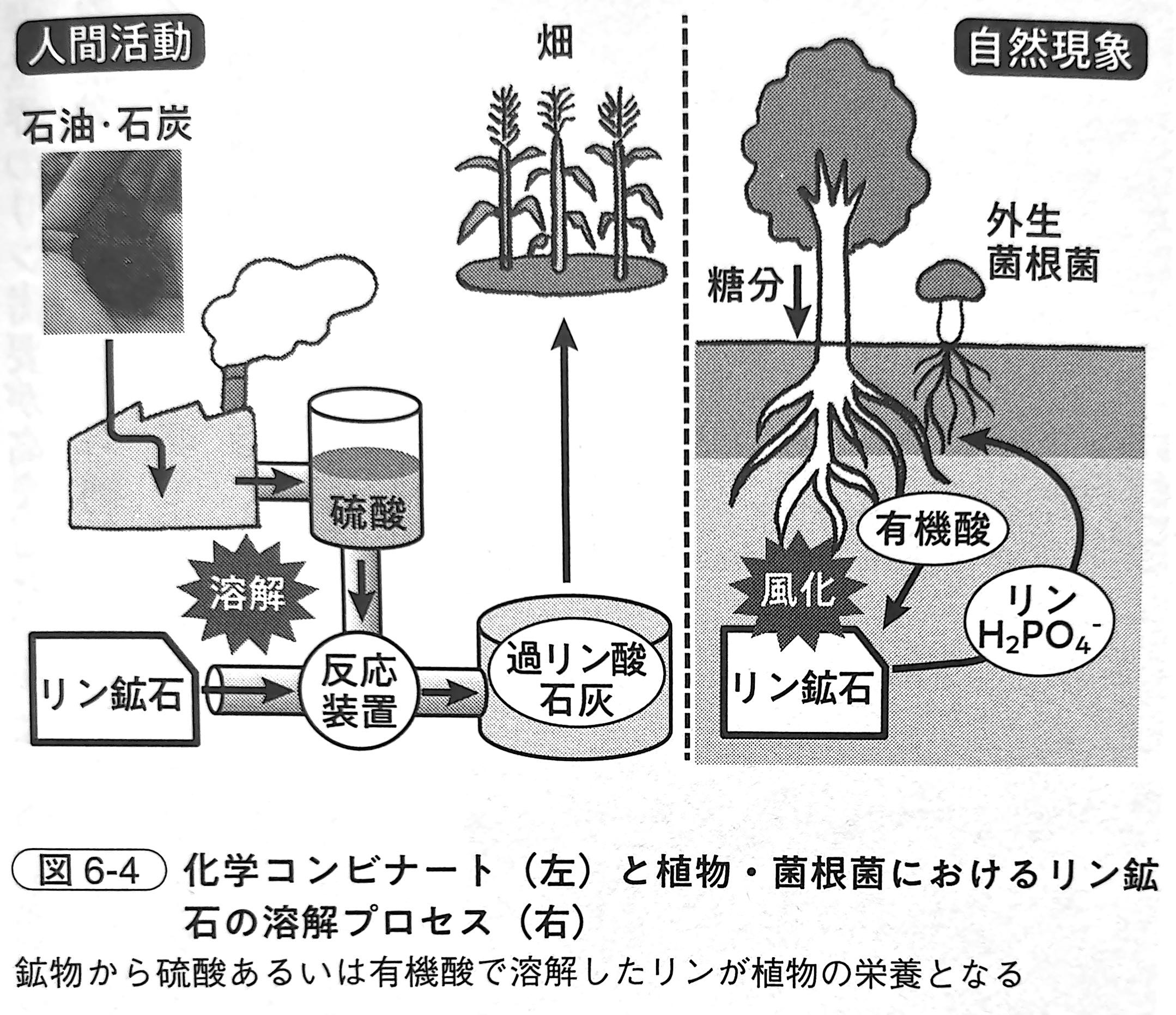

原材料のリン鉱石はそのままでは反応しにくいので、硫酸をかける必要がある。一方、銅(10円玉など)の精錬工場や石油や石炭を使うコンビナートでは、廃棄物として硫酸が排出される。工業は市場という”生態系”で経済的に効率的でなければ淘汰(とうた)される。コスト削減のために、ゴミも利活用したい。化学肥料の製造は軍需産業を含めた重化学工業と利害が一致し、ともに発展した。

化学肥料の製造工場はプラントというが、語源は植物だ。工場のパイプ、反応装置、貯蔵施設はそれぞれ植物の茎、葉、根に対応している。また、硫酸でリン鉱石を溶かす手法は、植物の根が有機酸を放出して鉱物からリンを溶かしだす仕組みと似ている(図6−4、下図を参照)。

ただし、使っている石油、石炭、グアノ、リン鉱石は、植物プランクトン、食部、魚と鳥、クジラの遺物だ。現在の陸地を構成する花崗岩と玄武岩だけでは満足せず、地球史の過去メンバーの化石に総動員をかけて食料を生産している。人類は、リサイクルのお手本となるバンクシアとフクロミツスイのようなリン循環の仕組みを持たない。これか現代文明の一つの特徴となっている。人類が食料を増産するための手段は二つある。一つは耕地を拡大すること、もう一つは面積当たりの収穫量を高めることだ。世界の耕地は15億ヘクタール(陸地面積の約10パーセント)まで増加してから、徐々に頭打ちの傾向を示している。人口増加とともに一人当たりの農地面積は減少するため、人類は面積当たりの収穫量を高めるように努めてきた。ただし、化学肥料のなかった時代、堆肥や人糞尿を精一杯リサイクルしたとしても、収穫量は土壌中の窒素の量に制限されていた。窒素は植物の葉緑素を作るために必要な養分だ。

自然条件で土に供給される窒素の“収入”は、地球全体で1億2000万トンにもなる。カミナリやマメ科植物の根粒菌が大気中の窒素を固定し、その植物遺体が土に供給され、微生物によって循環する。ただし、土壌中の窒素の多くがタンパク質で水に溶けない。微生物は酵素によってタンパク質をアミノ酸、アンモニア、硝酸へと分解し、それらを植物が吸収する。この自然の窒素循環速度が世界人口を現在の5分の1、16億人に制限していた。それがちょうど戦争の世紀といわれる20世紀の初頭のことだ。その少し前、アフリカやアジアの人口が増えるせいでヨーロッパの食料を確保できなくなると警告する公園がウィリアム・クルックス卿(きょう)(当時の英国王立協会会長)によってなされ、サイエンス誌に掲載されている。100年前の英国の危機感は、今日の先進国で共有される食料危機への不安感と類似のものだ。

対策として、家畜小屋の床下だけでなくチリ硝石もやがて枯渇する。そんな中、第一次世界大戦前夜に発明されたのが、工場で窒素ガスをアンモニア(窒素肥料)に変えるハーバー・ボッシュ法である。化学肥料だけでなく火薬にもなるアンモニア製造技術の発明は、チリ硝石の確保に悩んでいたドイツで起こり、第一次世界大戦の引き金ともなった。

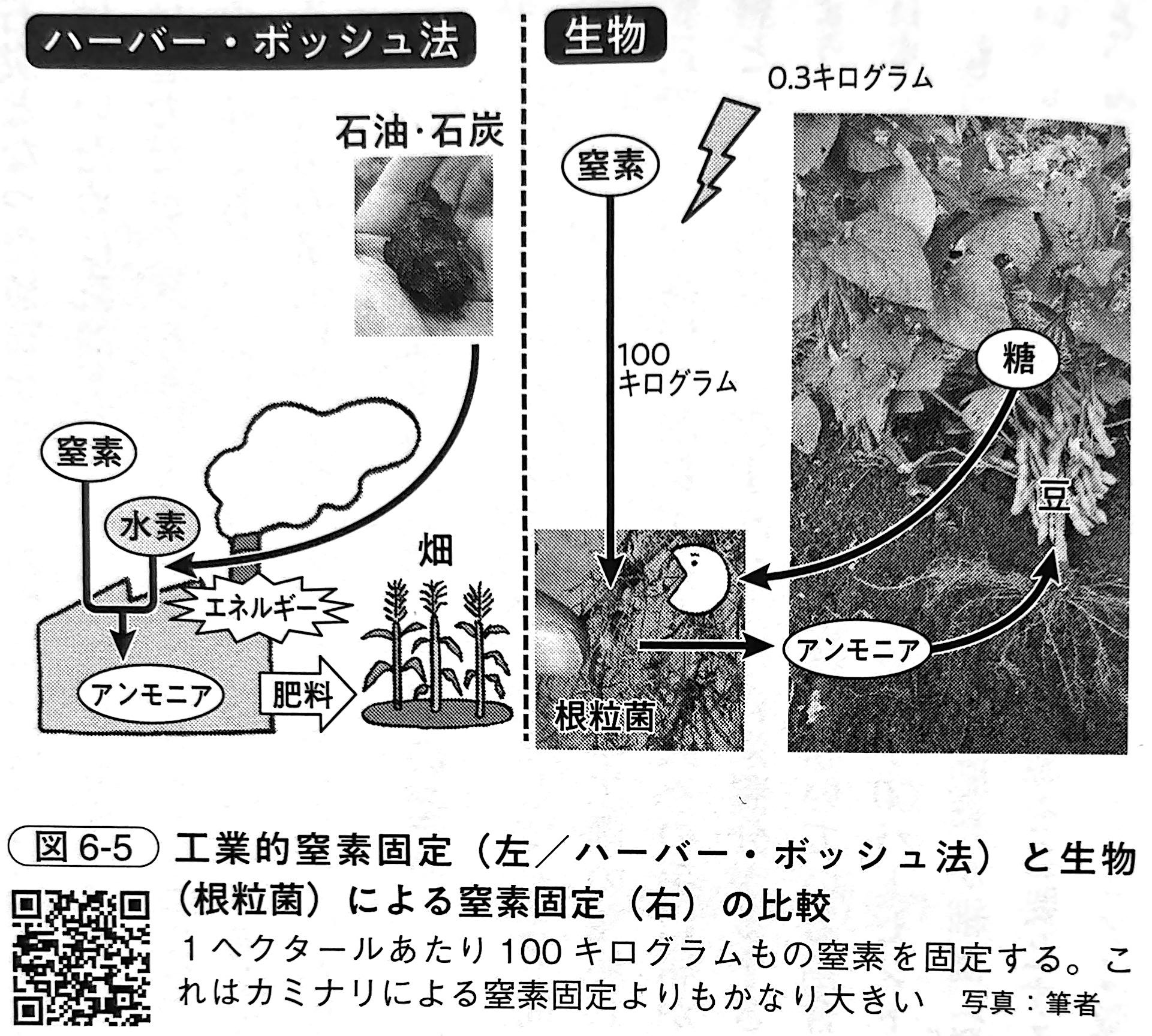

窒素は大気にあるのだからアンモニア(窒素肥料)もタダだと思いがちだが、細菌による窒素固定には膨大なエネルギーを要する。このため、マメ科植物と共生する根粒菌は植物根から大量のエネルキー(光合成産物)をもらって窒素を固定し、対価として窒素を植物に渡している(図6−5、下図を参照)。

人類は石油や石炭などの化石燃料を使って工場(プラント)で窒素ガスを固定して窒素肥料を作り、畑で待っている作物に肥料を貢ぐ。収穫物をいただく代わりに、また石油と石炭を採掘して肥料を生みだす。これは大掛かりな根粒菌の真似(まね)、生物模倣のようでもある。哲学者はやはり「人類は植物に奴隷化された」と笑うかもしれない。しかし、生物的窒素固定に匹敵する1億トンを超える人口的な窒素固定によって化学肥料が利用できるようになり、世界人口は窒素不足に悩んでいた20世紀初頭の5倍にまで増加した。私たちの身体の窒素2キログラムのうち半分は化学肥料に由来している。

のちにノーベル賞を受賞し、全人類を救うと思われた世紀の大発見、ハーバー・ボッシュ法のマイナス面は、この生物模倣には植物ではなく工場のプラント、すなわち、重化学工業の発展が前提となることだ。つまり、窒素肥料の供給量は、国の経済力に制限される。結果として、貧栄養な土に困っている途上国の人々ではなく、リッチな先進国の人々の元へと肥料が流れてしまった。これがアフリカで農業生産性が低迷し続ける一因となっている。

また、リンと同じく、窒素もまた現存する生物だけでは物質循環が完結していない。石油となった植物プランクトン、石炭となった植物など過去の生物の化石に一方的に協力を仰ぐことで成立する仕組みだ。共生ではないために石油、石炭を生みだした生物に協力の対価を払わずに済んでいる。これは経済的には魅力だが、代わりに大きなツケを払うことになってしまった。それは大気中の二酸化炭素濃度の上昇であり、より深刻なのは、いつかは枯渇する石油、石炭など化石燃料への依存体質である。文明の繁栄は崩壊のリスクと対をなして巨大化する特徴を有していた。連作によって土から栄養分が目減りしてしまう問題は、化学肥料によって克服できるようになった。と言いたいところだが、重化学工業の発展していないアフリカの途上国では、化学肥料を製造できず、高価な肥料がなかなか人々の手に届かない。これに対して、先進国では土の栄養過剰という逆の悩みが生まれた。土に栄養分が多すぎると、根の成長や菌根菌の働きを阻害してしまう。まいた窒素肥料のうち植物に届いている割合は世界平均で40〜50パーセントにすぎない。日本では40パーセントだ。残りの50〜60パーセントの肥料は損失になる(図6−6、下図を参照)。

もったいない話だが、余った窒素肥料が細菌(脱窒菌)の働きで大気へと還(かえ)るならば問題ない。ところが、脱窒菌は十分な炭素源を必要とする。植物や土の炭素が窒素に対して不足すると、窒素循環が完結しない。余ったアンモニアは微生物によって硝酸に変化することで畑の土を酸性に変える。さらに雨で流されると、地下水の汚染や湖の富栄養化を引き起こす。ともにマイナス電気を帯びる硝酸イオンと粘土は反発しあい、吸着しにくいためだ。窒素の一部(肥料の約1%)は、二酸化炭素の300倍の温室効果を持つ亜酸化窒素(N2O)として地球温暖化を加速してしまう(図6−6、下図を参照)。

化学肥料に反応してよく育つ作物が選抜(品種改良)されると、作物は貧栄養な土、乾燥した土を生き抜いてきた野生を忘れる。このため、効率的な作物生産には化学肥料や灌漑水をまいた肥沃な土が選択的に利用される。採算をとるために機械化、大規模化が進む。この結果、肥沃な農地の分布する陸地面積11パーセントで世界人口の8割、60億人分の食料を生みだすといういびつな構造を生んでいる。肥沃な土はウクライナなどの東欧、北米のプレーリー、南米のパンパのチェルノーゼム(黒土)や、インドの玄武岩地帯、中国の黄土高原に局在する(カラー口絵12、下図を参照)。

食料の生産地から消費地へと土の栄養分の移動が大規模化(グローバル化)すると、江戸時代の勤勉革命のような排泄(はいせつ)物のリサイクルができなくなる。肥沃な土は栄養分と腐植を失い続け、消耗することになる。北米プレーリーのチェルノーゼムは過去100年で腐植の半分を失ったが、日本の酪農地帯のように牛糞堆肥のやり場に困っている地域もある。肥沃な土の局在は、熱帯雨林を出た時から今日まで人類の運命を翻弄している。

農耕開始から1万年のあいだ、人類は生物の模倣とも思えるアイデアで技術革新を続けてきた。本当のところは、生物を見本にして真似をしたわけではない。キノコシロアリの農業も、ハキリアリの農業も、人類の農業もそれぞれ独自に進化したものだ。それぞれがベストを尽くした結果、似たような仕組みを採用するようになった。これを収斂(しゅうれん)進化という。ところが、キノコや土壌動物のように土を再生していくのか。人新世を生き延びるには、さらなる技術や知恵が必要となる。『土と生命の46億年史』 第6章 より 藤井一至:著 講談社:刊

-1024x842.jpg)

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

あまりにも身近にあるため、その重要さやありがたさがわからない。

「土」は、その代表格です。

地球に土が生まれなければ、人間はおろか、地上に生物は生まれなかったかもしれません。

まさに「母なる大地」の“母”なる所以は、「土」の存在にあるといえます。

私たちは、有史以来、土を研究し、さまざまな形で利用してきました。

ある分野では、土に置き換わるようにな物質も作り出しました。

ただ、いまだに「土」とは何か、その根本までは解明できていません。

「土」と生き、「土」と死ぬ、私たち人間。

それは、太古の昔から変わらず、これからも変わることはないでしょう。

知っているようで知らない「土」。

皆さんも、その神秘に満ちた歴史を、ぜひ、本書を片手にひも解いてください。

|

|

【書評】「22世紀の資本主義」(成田悠輔) 【書評】「移動と階級」(伊藤将人)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/101769dc.9bd14e05.101769dd.83e17ce0/?me_id=1213310&item_id=21465665&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8380%2F9784065378380_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)