【書評】『「すり減らない」働き方』(常見陽平)

お薦めの本の紹介です。

常見陽平さんの『「すり減らない」働き方』です。

常見陽平(つねみ・ようへい)さん(@yoheitsunemi)は、作家、人材コンサルタント、大学講師です。

大手出版社や玩具メーカー、人材コンサルティング会社を経て独立。

現在はフリーとなり、「若者×働く」をテーマに執筆や講演などをされています。

ストレスに押しつぶされない生き方

長引く不況による人員削減や、パソコンやインターネットの普及。

それらが原因で、社員一人あたりの仕事量が、急激に増え続けています。

誰もが、身も心もすり減る働き方をしている、そんな状況。

同じフロアの社員が、過労やうつ病で長期休養している。

そんな光景が、日常茶飯事になっている会社も多いです。

今日ほど、環境の変化や仕事の忙しさに負けず、ストレスを最小限に抑える。

そして、充実感をもって働くことの重要性が問われたことはありません。

本書は、心身をすり減らさない働き方とは、どんなものなのかをまとめた一冊です。

今でこそ、フリーランスとして、忙しくも楽しく仕事をしているという常見さん。

サラリーマン時代には、長時間労働を繰り返し、何度か体調を崩して倒れた経験もあります。

そんな自らの体験も踏まえて、会社に勤めながら、働くことに対する考え方と実際の行動をどう変えられるかに主眼をおいた実践的な内容です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

「忙しい人」と「忙しくない人」が2極化している

労働時間が減っているにもかかわらず、忙しいと感じてしまう。

その大きな理由のひとつに、「労働時間の二極化」があります。

具体的には、「正社員とパートタイム労働者の労働時間の差」です。

実際に、日本企業の労働時間は、全体としては減っています。

それは労働時間の短い、パートタイム労働者の割合が急速に増えていることに起因しています。

つまり、非正規雇用者が増えている分、正社員の役割が見直されていて、仕事が重くなっているというわけです。

たしかに、現在、非正規雇用者の割合は約35%にもなり、正社員比率は下がっています。正社員はコア業務に集中する流れになっています。その分、忙しくなっているのではないかということです。

別の切り口から見てみましょう。日本の労働時間の特徴といえば、週に49時間以上働く、長時間労働者の割合が高いことです。つまり、一部の人がモーレツに働いています。

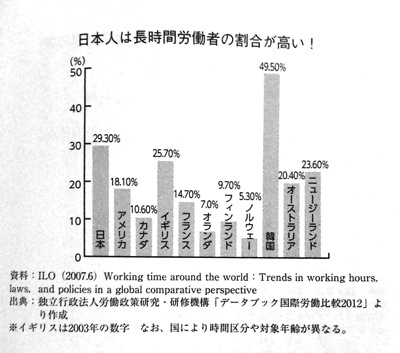

前出の『データブック国際労働比較2012』をもとに考えていましょう。次ページのグラフ(下図参照)を見ると、日本においてはじつに3割の就業者が長時間労働者となっています。これをこえるのは韓国ぐらいです。

(中略)

自分の職場を想像してみましょう。たしかに3割ぐらいの社員がモーレツに働き、他の人は普通という状態になりがちだと思いませんか?『「すり減らない」働き方』 第1章 より 常見陽平:著 青春出版社:刊

図.国別の長時間労働者の割合 (『「すり減らない」働き方』 P36より抜粋)

正社員を極力少なくし、ルーチンワークなどをマニュアル化して派遣やパートなどの非正規雇用者に任せる。

日本でも、そんなやり方が広まってきているということです。

非正規雇用者の割合は、今後も増えることが予想されます。

「労働時間の二極化」の問題も、それにつれて深刻化していくでしょう。

「成果主義」の弊害とは?

常見さんは、「成果主義」も仕事の忙しさに影響を与えている

と述べています。

成果主義は、個々人を競争させ、成果を出すために邁進(まいしん)させるもの。

心理的な忙しさを加速させる働きがあります。

常見さんは、もともと成果主義には、残業時間抑制という側面もあったが、逆に、残業時間を増やす効果をもたらした

と指摘します。

成果主義の導入は、そのような残業文化を是正させるという意味を持っていました。成果につながる仕事に集中することを期待したのです。

しかしながら、この企業をはじめ、成果主義を導入した企業では、ミッション外の仕事をしないようになったり、組織がギスギスするなどの弊害が指摘されました。

成果主義導入が残業抑制につながったかどうかは、大いなる疑問です。成果を出すために残業時間が増える、サービス残業をしても、成果を出してボーナスをもらうことによって収入が上がっているという面があるのです。

成果主義が忙しさを加速させているともいえないでしょうか。仕事の成果が労働時間の長さによらずに決まるという点こそが、残業時間の増加につながるという指摘があります。

とくにホワイトカラーの仕事は、結果が出るまでの時間が比較的長いですし、非定型的で裁量性も比較的高いです。これが長時間労働につながりますし、ストレスなどの精神面での問題を大きくしているともいえます。『「すり減らない」働き方』 第2章 より 常見陽平:著 青春出版社:刊

仕事の成果は、かけた時間に大きく左右されることは、否定できません。

とはいえ、仕事のし過ぎで健康を害したり、家族との関係を損ねたら、元も子もありません。

仕事とプライベートとのバランスをしっかり見極め、コントロールすることが重要です。

作業の「所要時間」を把握すること

ダラダラと働いてしまう理由の一つは、自分の業務についてどのくらい時間がかかるかわかっていないことがあります。

作業あたりの「所要時間」を把握すると、時間を効率的に使うことができます。

ある作業をするのに、どのくらいかかりそうかということを把握する。

そのためには、「時計を使って、おおよそ何分ぐらいかかっているか計ってみること」です。

このとき、気をつけたいポイントがあります。それは、まずは感情をはさまずに、現実をありのままに受け入れることです。「私、仕事遅すぎ!」というように自分を責めずに、現実を見ることです。

ここで時間を減らしたい方は、その業務の中で、さらに何にどの程度かかっているかを見ていくとよいでしょう。大変なようですが、このチェックをするだけでも、改善のヒントはつかめるものです。

もう一つの方向性をお伝えしましょう。それは、その仕事は何分かけるかを決めてしまうことです。重要度や緊急度も考慮しつつ、「この仕事は1時間で終わらせる」「これは大事なので思い切って2時間かける」というように、あらかじめ決めてしまうのです。

会議やとくにドキュメント作成などに有効です。この会議はどんなことがあっても1時間で終了させるというように、はじめから時間を決めておくといいのです。ちなみに、会議を行う際は、ホワイトボードに終了時刻やこの会議で決めることを書き出すなどしておくと効率的です。会議は、司会が大事です。時間短縮を目的にするなら、ちゃんと仕切ることのできる司会を立てるべきですね。『「すり減らない」働き方』 第4章 より 常見陽平:著 青春出版社:刊

この方法は、飲み会や読書など、プライベートにも有効です。

具体的な数字で把握しておくと、その日にやるべき仕事のボリュームがある程度分かります。

そのため、仕事のスケジュールを立てやすくなります。

残業時間の削減にもつながりますね。

「時間の主導権」を取り戻す

常見さんは、フリーランスになり、「精神的な忙しさは減り、ストレスは大きく減った」ことに気づきました。

「時間の主導権」を取り戻せたことが、主な理由です。

「時間の主導権」とは、時間の使い方を自分で決められるかどうかということです。

では、この「時間の主導権」はフリーランスや、社長のような、自分で決められる立場の人だけのものでしょうか。

そんなことはありません。会社員であっても、たとえその中で役職者じゃなかったとしても、時間の主導権を取り戻すことはできるのです。そのためには、必死の抵抗が必要です。せこい努力も必要です。仕事をさっさと終わらせることも、納期を待ってもらうことだって、じつは時間の主導権を取り戻すことなのではないではないかと思っています。

頼まれた仕事を一生懸命やるのは大事ですし、私はむしろそれを推奨しています。仕事からは逃げてはいけません。ただ、それをどのようにやるか ――ここには自分の思いだとか、創意工夫が必要なのだと考えます。

結局、いい仕事ができたほうがお客さんにとっても、会社にとっても、さらには社会もハッピーです。

時間の主導権を取り戻すと気持ちいい。

これに気づいてください。何度も言いますが、別にフリーランスになれと言っているわけではありません。その取り戻し方はあなた次第です。

一生懸命仕事をして、納得させるのもよし、戦略的にゆるキャラ、マイペースキャラになるのもありです。『「すり減らない」働き方』 第4章 より 常見陽平:著 青春出版社:刊

時間の主導権を持ちさえすれば、心身がすり減ることはありません。

むしろ、「ミッションを一つひとつクリアしていく自分」という感じで、忙しさを楽しむこともできます。

仕事に追われるのではなく、仕事を自分から追いかける状態を取り戻す。

そのためには、どうしたらいいのか。

知恵を絞って考える必要がありますね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

社会を自分の力だけで変えることはできません。

また、仕事や生き方を急に変えることもできません。

それでも、生活していかなければならない私たちがすべきこと。

それは、仕事や時間に対する意識を変えることです。

「つらい、つらくない」

「楽しい、楽しくない」

その差は、結局、本人が状況をどう捉えるかです。

踏まれてもなお、大地に根をはやして葉っぱを伸ばす。

そんな“雑草”のような、「たくましさ」と「したたかさ」を身につけたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『腸をダメにする習慣、鍛える習慣』(藤田紘一郎) 【書評】『お金になる「頭の使い方」』(おちまさと)