【書評】『仕事に効く 教養としての「世界史」』(出口治明)

お薦めの本の紹介です。

出口治明さんの『仕事に効く 教養としての「世界史」』です。

出口治明(でぐち・はるあき)さんは、会社経営者です。

自ら立ち上げたライフネット生命の会長兼CEOを務められるかたわら、世界各地を巡られています。

訪問された世界の都市は1000以上、読まれた歴史書は500以上にのぼるとのこと。

「歴史」を学ぶ意義とは?

今、私たちが「世界史」を学ぶべき理由とは、何でしょうか。

出口さんは、以下のように説明しています。

僕は、歴史を学ぶ意味は、ヘロドトスの『歴史』の冒頭の数行に尽きているような気がしています。

「本書はハリカルナッソス出身のヘロドトスが、人間界の出来事が時の移ろうとともに忘れ去られ、ギリシア人や異邦人(バルバロイ)の果たした偉大な驚嘆すべき事績の数々――とりわけて両者がいかなる原因から戦いを交えるに至ったかの事情――も、やがて世の人に知られなくなるのを恐れて、自ら研究調査したところを書き述べたものである」(『歴史 上』ヘロドトス著、松平千秋訳、岩波文庫)

ヘロドトスは古代ギリシアの歴史家です。ハリカルナッソス(現在のトルコのボドルム)の出身で、生涯にギリシアから、北は黒海北岸、南はエジプト南端、東はメソポタミアのバビロンに至るまで大旅行をしました。そこから得た広い見聞をちりばめながら、この本を書きました。書名はギリシャ語では「ヒストリアイ」です。この言葉はもともと「探求」という意味です。

ヘロドトスの冒頭の言葉を、意訳すると、次のようになると思います。

「人間は性懲(しょうこ)りもなく阿呆なことばかりやっている。いつも同じ失敗を繰り返している。だから、自分が世界中を回って見聞きしたことを、ここに書き留めておくから、これを読んで君たちは、阿呆なことを繰り返さないように、ちゃんと勉強しなさいよ」

すなわちヘロドトスは「先人に学べ、そして歴史を自分の武器とせよ」と、言いたかったのだと思います。そしてそれは僕の思いでもあります。『仕事に効く、教養としての「世界史」』 はじめに より 出口治明:著 祥伝社:刊

「歴史は繰り返す」

時代や場所は変われど、同じような過ちや失敗を繰り返してきたのが、人類の足跡です。

歴史の教訓を学ぶことは、先の見えない時代を照らすランプを手に入れるようなもの。

まさに、「転ばぬ先の杖」です。

本書は、ビジネスにも役に立ち、楽しんで学べる「世界史」をわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

奈良時代の女帝たちは「男性の中継ぎ」だったのか?

出口さんは、「世界史の中で日本を見る」視点の重要性を説きます。

その理由は、国と国との関係から生じてくるダイナミズムを通して、日本を見ることになるので、歴史がより具体的にわかってくるし、相手の国の事情もわかってくる

からです。

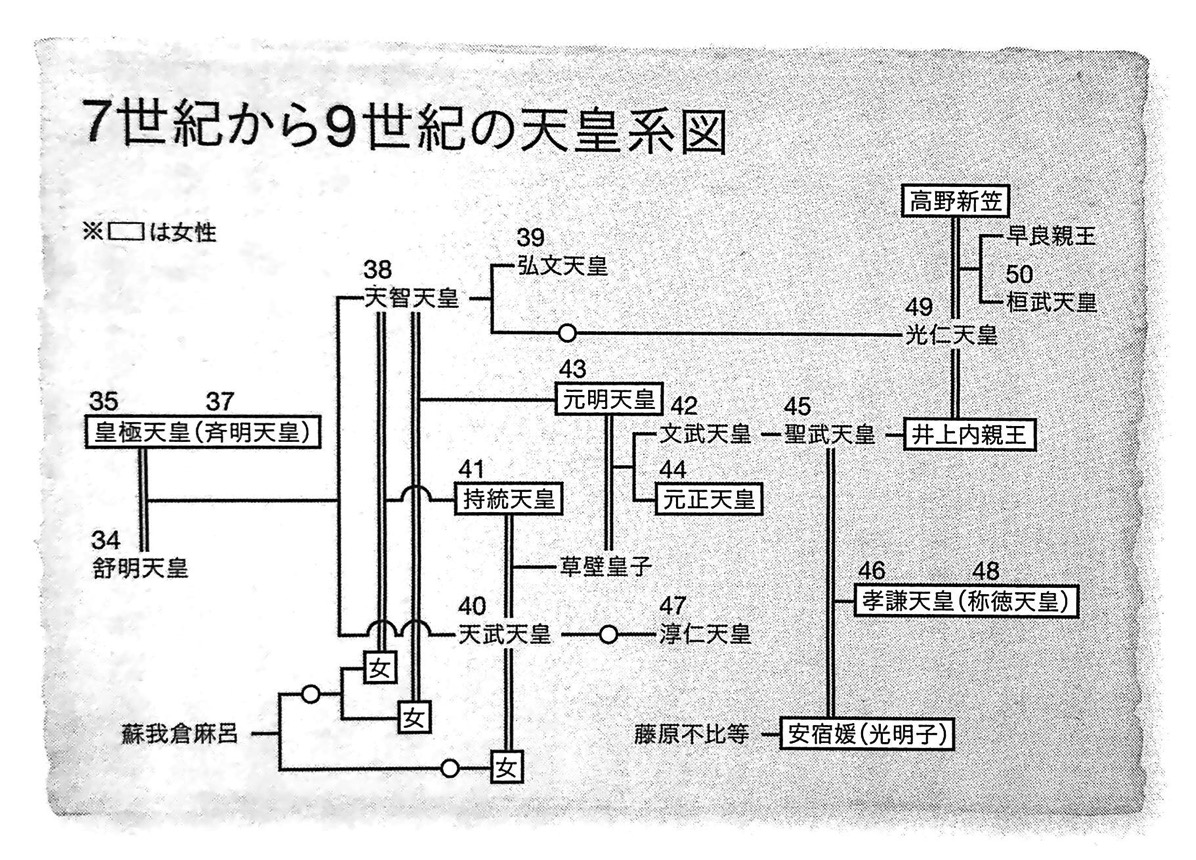

日本の奈良時代、7世紀末の持統(じとう)天皇に始まって、元明(げんめい)天皇、元正(げんしょう)天皇、孝謙(こうけん)天皇、称徳(しょうとく)天皇、と、最後の二人は同一人物ですが、ごく短い間に多くの女帝が誕生しました(下図1を参照)。このことについて中学時代に、「中継ぎで女性が立った」と教えられた記憶があります。持統天皇の息子で若くして病死した草壁皇子(くさかべのみこ)とか、その子どもである文武(もんむ)天皇とか、そのまた子どもである聖武(しょうむ)天皇が、そろって病弱であったり幼かったので、やむを得ず中継ぎで女性が天皇になったのだと。しかし、僕はちょっと違うのではないかと思っているのです。

(中略)

ところで、その頃、唐を支配していたのは誰かと言えば武則天(ぶそくてん)(則天武后(そくてんぶこう))です。アメリカをヒラリー・クリントンが大統領になって仕切っているようなものです。武則天は690年に自ら皇帝になりますが、660年に、天皇、天后(てんごう)という称号をつくり出して事実上唐を取り仕切っていました。

それまでの中国では、一番偉い人は皇帝であって、皇后はその正妃にすぎません。皇帝とは始皇帝(しこうてい)がつくった称号ですから、たいへんバリューがあります。唐は西暦600年頃から始まりますが、中国はおおよそBC200年から800年間も秦(しん)の始皇帝が構築したグランドデザイン(基本構想)で治められてきたわけですから、皇帝という称号にはいわば約800年の権威があります。しかし、皇后という称号は始皇帝がつくったわけではないので、屁(へ)の河童(かっぱ)みたいなものです。100対1くらいの重みしかない。始皇帝の皇后は名も知られていない。

そこで武則天は何を考えたか。

「夫の高宗(こうそう、当時の唐の三代皇帝)は意志薄弱で統治ができないから、私が旦那を動かして政治を行なうけれど、皇后のままではなんとも歯がゆい。この際、皇帝という称号をやめてしまおう」

武則天という人は天才で、皇帝という称号を捨ててしまう。そして、天皇と天后という称号を新たにつくり出す。天(てん)はどちらにも共通です。天とは、周以降の中国では空にいる神様のことです。こうして武則天は自らを権威づけて、彼女の考える政治を果断に実行した。

(中略)

武則天と持統天皇(讃良(さらら)というのが本名です)の活躍した時代はほぼ重なります。要するに讃良には、世界帝国を女性が取り仕切っているというロールモデルがあったわけです。

讃良が何を考えたかと言えば、中国では私と同じ女性が天后として政治を取り仕切っている。韓半島でもちょっと前に女性の王様がいた。なぜこの国を私が仕切ってはいけないのだろうと、考えたと思うのです。人間はロールモデルに倣(なら)います。讃良は「日本という国号、天皇という称号、律令(りつりょう)という体制、藤原京(ふじわらきょう)という都、机と椅子、乗馬服、記紀」というワンセットの鹿鳴館政策を完成させます。藤原不比等(ふひと)の手を借りて。アマテラスのモデルは讃良であったと見て、ほぼ間違いはないでしょう。『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第1章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

図1.7世紀から9世紀の天皇系図

(『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第1章 より抜粋)

日本の歴史だけを見ると、突然現れた感じのある、女性天皇。

しかし、中国や韓国など周辺の国々も含めた、東アジアの歴史として広い視点から考えると、その時代の一種のトレンドだったということがわかります。

「日本も、世界の一部」

そう捉えて、歴史を読み解く。

すると、日本史への興味や理解も、より一層深まるに違いありません。

難解な隣国、中国を理解するカギ「中華思想」

中国は、日本にとって、古くから縁の深い国です。

同時に、中国ほど難解な隣国はない、と思えるほど、私たち日本人にとって理解の難しい国でもあります。

出口さんが、中国を理解するための鍵のひとつとしているが、「中華思想」です。

中華思想の成り立ちは、古代王朝・商の時代にまで遡ります。

商という国は、中国で実在が確認し得る最古の王朝

で、BC17世紀からBC11世紀頃まで、約30代、600年間、存続

しました。

商はBC11世紀に周に滅ぼされます。商周革命と呼ばれる大きな変革がありました(次の大変革は唐宋革命です)。しかし周が商から受け継いだものもあった。青銅器をつくる技術と、そこに刻まれる文字の読み書きができる金文(きんぶん)職人、書記といってもいいのですが、このインテリ集団を引き継いだのです。青銅器の代表は鼎(かなえ)と呼ばれる容器です。もともとは肉などを煮る器でしたが、後にさらに立派なものになって、王権や身分を象徴する重要な礼器(れいき)になりました。「鼎の軽重を問う」という言葉もありますね。周は、この青銅器を威信財(いしんざい)交易によって諸国の王様に与え続けました。

(中略)

周は中国のど真ん中を支配していた伝統と力のある王朝でしたから、貢ぎ物を持ってきた相手に、何をやったら驚くだろうかと考える。

それが青銅器です。青銅器をつくれて文字を書ける職人は、周が全部囲い込んでいます。たぶん文字が書かれた大きな鼎(かなえ)が主だったと思いますが、「これは誰にもつくれない。周の宝だ。おまえにはこれをやろう」と、相手に贈った。

もらった相手は驚愕(きょうがく)する。第一重いし、きれいだし、なんだかよくわからない字も書いてある。そこで、周の王様はやっぱり俺より偉いのかなと、納得するというわけです。

ところが周がBC770年頃にいったん滅ぶと王朝の秘密兵器であった、金文職人、書記たちは、失業し、職を求めて諸国に拡散します。青銅器の後を追うような形でインテリゲンチャが諸国に散っていきました。こうして、諸国の王様は、書記をゲットしたことで初めて青銅器に書かれていた内容を知ることができました。それは、文字を持たない彼らにしてみれば、とうてい記憶することのできない、はるか昔の物語でした。周は300年を経ている。当時は20年、30年が一代ですから、周は十二代続きました。そして青銅器に書かれていたのば、周の文王(ぶんのう)とか武王(ぶおう)とか、その二人を補佐した政治家周公旦(しゅうこうたん)の治績など、立派な業績を挙げた周室の先祖の話だったのです。

それを読み聞かせてもらった諸国の王様は、周の王族は俺たちとは違う人たちかもしれない。貴種なのだ。貴(とうと)いのだ。俺たちと違って立派な先祖を持っているんだと思い込んで、勝手に尊敬してしまった(すこし意地悪を言ってしまえば、周の先祖のことを金文職人たちが、もみ手をしながら誇張して書いた内容であったかもしれない。けれど記録に残ると、俄然、説得力が出ます。当時の王様に対しても、現在の僕たちにも)。

周は西周から東周へと逃げていき、より小さな国になったのに、漢字の魔力によってかえってみんなが崇(あが)めてくれるようになったのです。いつのまにか周の王室は特別な存在であると考えられるようになりました。これが「中華思想」の起源です。中華とは、周とその周囲の地域を示す言葉でした。中夏(ちゅうか)、中国という言葉も同義です。『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第4章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

「中国は、世界の中心であるから、誰よりも偉い」

中華思想というと、私たちは、そんな独善的な考え方ととらえがちです。

しかし、事実は中国が自分から言い出したことではなく、周囲の人々が勝手に中華ってすごい、中国ってすごい、と思い込んでしまったことが始まり

とのこと。

中華思想によって生き延びた東周は、その後500年以上も、戦乱期の中国で生き残りました。

青銅器と文字という、当時の最先端技術の与えたインパクトは、それだけ強烈だったということですね。

ローマ教会の力の源とは?

イエスの直弟子、12使徒の一人であるペテロ以来の由緒ある伝統を誇る、ローマ教会。

これまで幾度となく、迫害や災難、戦争に巻き込まれながらも、歴史の荒波を無事に乗り越え、現在に至っています。

ローマ教会の主であるローマ教皇の力の源は、どこにあるのでしょうか。

昔、ソ連の独裁者スターリンに、ある人が言ったそうです。

「ローマ教皇は結構力を持っているんですよ」

するとスターリンが答えました。

「ほう、ローマ教皇は何個師団持っているのかね」

彼は、力といえば軍隊だと思っていたのです。ローマ教皇の力の源泉は何かと言えば、資金と情報だと思います。お金というのはわかりますね。ありとあらゆる宗教はだいたい非課税ですから、お金が集まります。しかもローマ教会は聖年も始めていて、初めは50年に一度だったのですが、1400年からは原則25年に一度となっています。いわば神宮の式年遷宮(しきねんせんぐう)のようなもので、この年にローマを巡礼すると特別な赦(ゆる)しが与えられるため、世界中から信者がお金を持ってローマに集まってくる。

次は情報です。ローマ教会は13世紀に、近くの教会で司祭に罪を告白したら許される仕組みを、制度化しました。俗に耳聴告制度と呼ばれています。これが何を意味するかと言うと、告白といっても、普通の庶民の場合は「私は妻子ある素敵な男性に恋い焦がれました、許してください」といった話がほとんどです。しかし中には、「じつは領主に頼まれて武器をこっそりつくりました。けれど、これでいいのでしょうか」といった物騒な告白もあります。すべての人がちょっとでも悪いことをしたときに、司祭に告白さえすれば救われるという制度は、情報の宝庫になっています。

最初は恋とか、他人の畑の野菜を食べたとかであっても、耳聴告白が制度として固まってくると、その地方における怪しい出来事はすべてわかる。たとえば、陰謀は一人ではできないでしょう。必ず複数になる。それぞれの人は、その陰謀について全体像は知らなくても、それぞれ自分の知っていることがある。それを一人ひとりが話すのを聞いて全部の情報を足し合わせれば、それが円になって全貌が見えてくる。けしからんことを、こういう連中が画策しているのではないかと。

ヨーロッパ中の個々の信者からいろいろなことを聞くという制度ができてしまったら、ローマ教会は情報の宝庫になります。国が分かれていても、庶民はみなローマ教会を信じていますから、教皇は国王よりも多くの情報を持っていることになります。そうすると王様も弱い。「おまえの妹は別の国に嫁いだけれど、不倫しているぞ」などと脅かされたら、それはいやでしょう。いろいろな玉石混交した情報を持っていることが、ローマ教会のパワーにつながっていたのです。ヨーロッパは一つの国ではなかった。しかし教会は一つだった。それだからこそ国を越えたいろいろな情報を入手することができた。このことも、ローマ教会の見逃せない特異性だと思います。『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第5章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

世界各国に散らばっている教会で、得られる情報。

それが、ローマ教皇の権威を保つ仕掛けとなっていたのですね。

教会で働く司祭たちは、いわばローマ教皇の“耳”です。

大きな領土や強力な軍隊を持たない彼らが、自らを守るために編み出した秘策なのでしょう。

百年戦争が英国とフランスをはっきり別の国にした

ヨーロッパで中心的役割を果たしてきた、イングランドとフランス。

出口さんは、この二つの国は一体として見るほうが、歴史がはるかによくわかる

と指摘します。

例えば、14世紀から15世紀にかけて、両国の間で行われた「百年戦争」。

13世紀末、イングランドは、エドワード一世が王として君臨していました。

一方、フランスでは、“淡麗王”フィリップ四世が王位についていました。

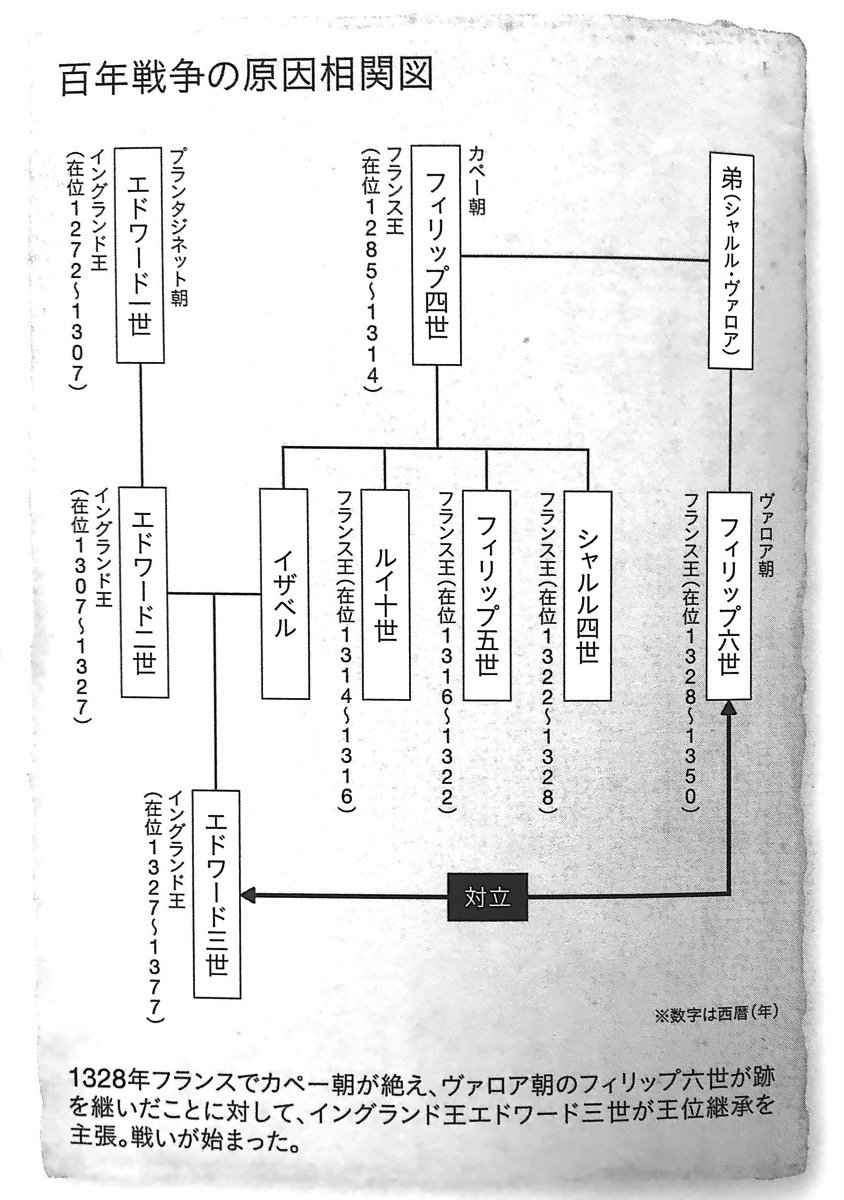

フィリップ四世には、成人した3人の男子がいました。この3人は次々とフランス王になりますが、全員男子を残さずに死んでしまいます。こうして約350年続いたカペー家の奇跡が終わりました。そしてフィリップ四世の弟ヴァロア伯シャルルの子どもが、フィリップ六世としてフランスの王位を継ぎます。ヴァロア朝が始まりました。1328年のことでした。

ところでフィリップ四世の娘イザベルは、イングランド王エドワード二世に嫁ぎ、エドワード三世という子どもを産んでいました。

以上の関係を図示すると、199頁(下図2を参照)になりますが、シャルル四世のあとを継いでフランス王となったフィリップ六世は、フィリップ四世の弟の子どもです。一方でイングランド王とイザベルとの間に生まれたエドワード三世は直系の孫です。そうすると、どうなるか。

「弟の子どもよりも、自分のほうがフランス王の血筋に近いじゃないか」

これがエドワード三世の主張です。そして百年戦争が始まります。

これから紆余曲折はあるのですが、イングランドとフランスの勢力関係は、どのように変化してきたのか、大筋を辿(たど)ってみましょう。ヘンリー二世のアンジュー帝国の時代は、国力で比較すればおそらくアンジュー帝国100に対して、フランスはその20〜30%もなかったような気がします。それがオーギュストのときには、イングランド王のフランス領土はほとんど取られてしまいました。そうすると、百年戦争を始めた頃は、2〜3対1くらいでフランスのほうが国力が勝っていたように思われます。

けれども、戦争は、最初は仕掛けたほうが有利です。太平洋戦争のときも、そうでした。しかし最後は、やはり国力の差は動かしがたいものがあって、結局、百年戦争はしたけれど、英仏の勢力図は戦争前に戻ってしまいました。

しかし、この戦争によって、イングランドとフランスは完全に別の国になります。

百年戦争の後半に登場してくるイングランド王ヘンリー五世はフランス語が話せませんでした。それまでのイングランド王はフランス語が話せて当然でしたが、この頃になるとだんだん両国は疎遠になっていきます。シェークスピアの物語にも、ヘンリー五世が登場してフランス王女に片言のフランス語でプロポーズしています。

百年戦争の終結によって、イングランドの王家はようやくフランス領土の呪縛から離れて、自分の道を歩きはじめます。百年戦争までのイングランドとフランスは、ほとんど一体の国だったと理解したほうが早いと思います。そして百年戦争後の両国の歴史は、ほぼ皆さんが教科書で習ったとおりです。

イングランドでは議会の力がだんだんと強くなり、清教徒革命や名誉革命を経て大国になっていきますし、フランスはヴァロア朝のあと傍系のブルボン朝が継いで、太陽王ルイ十四世の盛期がありその後フランス革命が起こり、ナポレオンの時代があって、現代に至っています。『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第6章 より 出口治明:著 祥伝社:刊

図2.百年戦争の原因相関図

(『仕事に効く、教養としての「世界史」』 第6章 より抜粋)

両国の王家は、婚姻関係を結んだ、いわば、親戚同士の間柄。

ところが、フランスの王家(カペー朝)の血筋が絶えたことから、跡目争いが起こります。

今でも、お互いを意識するライバル関係である、英国とフランス。

両者の複雑な関係性を理解するには、やはり歴史を読み解く必要があります。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

出口さんは、歴史を学ぶ意義を、人間のやってきたことを大きな目で眺めて、将来を考えるよすがや、その視点を得ること

だとおっしゃっています。

歴史の勉強というと、事件の名前や起きた年号、主な登場人物をひたすら暗記する、というイメージが強いです。

それは、勉強のための勉強であって、使わなくなると忘れてしまう、その場限りの知識です。

それよりも大切なのは、事件の起こった背景を把握して、その関係性をしっかり把握することです。

つまり、「世界史」という一つの大きな“物語(ストーリー)”を解読することに意義があります。

本書は、膨大な量の知識を、テーマごとにまとめて解説しているので、とてもわかりやすいです。

「もう一度、世界史を学んでみたい」

本書は、そんな人たちには、うってつけの入門書です。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『ピッと宇宙につながる 最強の叶え方』(リリー・ウィステリア) 【書評】『朝晩30分好きなことで起業する』(新井一)