【書評】『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』(高橋洋子)

お薦めの本の紹介です。

高橋洋子先生の『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』です。

高橋洋子(たかはし・ようこ)先生は、眼科・アンチエイジングがご専門の医学博士です。

「お湯だけ洗い」が肌をよみがえらせる!

高橋先生は、ここ20年石けんやボディーソープなどの洗浄剤で体を洗っていない

と述べています。

毎日お風呂に入るし、湯船にも浸かります。

ただ、体はお湯をかけならがら、手のひらでやさしくさするだけ

。

そんな入浴習慣を続けているとのこと。

いま、世間は「清潔」という二文字に縛られすぎています。テレビのCMは「除菌」「消臭」のオンパレードです。サッとひと拭き、あるいはシュッとひとかけするだけで菌を除去できる、ニオイが消えるというような製品であふれています。

こうしたことから、「菌=悪者」というイメージが植えつけられてしまっているように思うのです。

菌とは細菌のことで、もちろん、菌には人に病気をもたらすような病原菌もいますが、すべてが悪いわけではありません。人間にとって、なくてはならない菌も多数います。

現在よく見られる乾燥肌や敏感肌、湿疹(しっしん)やアトピーに至るまで、皮膚に現れる多くの症状は、じつはこの菌のバランスが崩れてしまったところにおおもとの原因があるといわれはじめています。

もともと、私たち人類は常在菌といわれる菌たちと共生し、ともに助け合いながら生きていくといった戦略をとったからこそ、健やかな生活を送れているともいえます。これはほかの動物や植物たちも同じです。

でも、いきなり「菌と助け合う」といわれても、戸惑いますよね。これまで培われてきたイメージや概念を覆すのは、簡単なことではないからです。本書で提案する「お湯だけ洗い」も同様に、最初のうちは抵抗があるかもしれません。石けんやボディーソープで体を洗うことは、多くの人にとって“常識”だからです。それまでの常識を変えるのは難しく、とても勇気がいることです。

でも、ひとりの医師として、やはり、私は声を大にしていいたい。

「お湯だけで体の汚れはじゅうぶんに洗い流せる」と。

それだけではありません。石けんやボディーソープを使い、タオルやスポンジでゴシゴシ体をこする――。誰もが当たり前のように、なんの疑いもなくやっているこの習慣は、じつは皮膚にとってはとても大きな打撃なのです。

私の専門は眼科ですが、アンチエイジングの専門医でもあるので、抗加齢医学の研究にも取り組んできました。それは単なる若返り法ではなく、女性がより美しく年齢を重ね、生涯にわたって魅力的に生きるためにはどうすればいいか、の探求でした。その中で得た知見もここで大いに役立っています。

そう、肌には「お湯だけ洗い」が大きな効果を発揮するのです。『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 はじめに より 高橋洋子:著 サンマーク出版:刊

本書は、肌をよみがえらせる常識破りの方法、「お湯だけ洗い」の利点や具体的なやり方についてまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

皮脂はどこから出てくるのか?

高橋先生は、皮膚にとって、皮脂を落としすぎることは、死活問題

だと指摘します。

皮脂はどこから出てくると思いますか。

それは「毛包」からです。毛包とは聞き慣れない言葉ですね。毛を包むところ、つまり毛穴のことです。

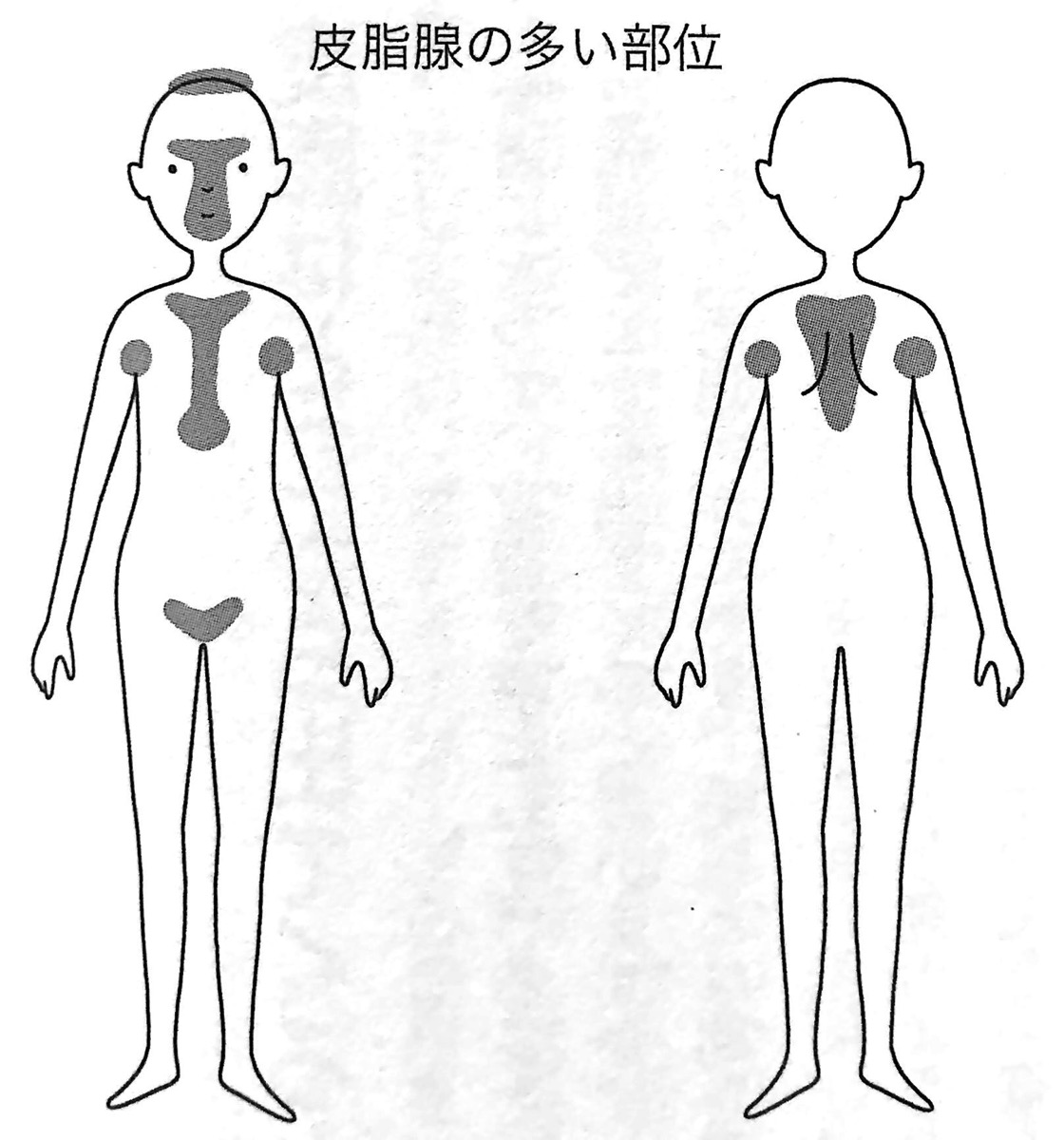

毛包の脇には「皮脂腺」という筒のようなものがあり、そこに皮脂が入っています。皮脂は毛包の中に流れ出て、毛や毛包の壁を伝わって出てきます。皮脂腺は、手のひらと足の裏を除く全身にあり、場所によってその数は違います。そして、皮脂腺が多い部位のほうが、より多くの皮脂が出ます。

多い順に挙げていくと、頭、顔、背と胸、脇(わき)となります。頭には皮脂腺が多いため、皮脂が多く出る。髪を洗わないとベタついてくるのは、このためだったのです。

なかでもとくに皮脂腺が多いのは、髪の毛の生えた部分、顔の中心部(額から鼻にかけたTゾーンと口の周り)、背中の中央部、前胸、腋の下、鼠径部(そけいぶ)(太股の付け根の前方部)などで、ここは「脂漏部位」と呼ばれます。“脂が漏れる部位”ということですね。

逆に考えると、それ以外の部分からはあまり皮脂は分泌されていません。

にもかかわらず、あなたはお風呂に入って、ゴシゴシと体全体を石けんやボディーソープで洗っていませんか?年齢では20〜30代をピークに皮脂分泌が盛んで、更年期ごろから減ってきます。また、皮脂の新陳代謝(ターンオーバー)周期は、体の各部位でかなりの幅があり、年齢とともに長くなってきます(60歳で20歳の2倍:顔は早く、脚は遅い)。

なので、30代以降の女性には、毎回の石けんやボディソープの洗浄は、過度に皮脂や角質を取り去る結果になり得るのではないかと思います。皮脂は1日に1〜2グラム出るといわれますが、更年期に入ると減ってきます。また、子供のころは皮脂腺が未発達ですが、思春期になると発育し、皮脂が盛んに出るようになります。これは男性ホルモンによるもので、このため男性の皮脂腺のほうが女性より発達しています。若い男の子の肌がギラギラしているのは、このためだったのです。

また、皮脂の量は気温によっても違います。暑い夏には多くなり、寒い冬には少なくなります。冬に肌がカサついてくるのは、皮脂の分泌量が減るためでもあるのです。『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第1章 より 高橋洋子:著 サンマーク出版:刊

図1.皮脂腺の多い部分

(『お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第1章 より抜粋)

皮脂は、外界から皮膚を守るために、なくてはならないものです。

高橋先生は、きれいさっぱりと洗い流してしまうほうが、その害は大きい

と強調します。

日常生活で汚れた皮脂は、お湯だけでも、十分洗い流すことができます。

皮脂の分泌量が減る大人は、なおさら、落としすぎに注意する必要がありますね。

基本は「つけ置き」と「お湯だけ洗い」

高橋先生は、「お湯だけ洗い」の具体的なやり方を以下のようにまとめています。

①かけ湯またはシャワーのお湯で、全身の汗や汚れをサッと落とす

・汗や皮脂、体の表面の汚れをサッと洗い流します。

②バスタブのお湯に浸かる(2〜3分)

・いわゆる「つけ置き」で、皮膚の表面だけでなく、毛穴などの汚れも浮き上がらせます。季節にもよりますが、お湯の温度は40〜42℃くらいに設定します。

③バスタブから出て洗顔と洗髪をし、体を「お湯だけ洗い」

・お湯に浸かることで、全身に汗が出はじめ、皮脂が浮き出てきます。これは顔や頭でも同じです。このタイミングで顔と髪を洗います。

・髪を最初にシャンプーで先に洗ってから、体をつけ置き洗いでもOKです。

・その後、かけ湯やシャワーで体全体を洗い流します。

④バスタブののお湯にふたたび浸かる(2〜3分)

・3分くらい浸かると、かなり体が温まり、汗が出てきます。

⑤バスタブから出て、体をていねいに「お湯だけ洗い」

・シャワーのお湯をかけながら、うなじ、首、肩というように、上のほうから手でさすり洗いをします。

・耳の脇、腋(わき)の下、胸、太ももの付け根などは、とくにていねいに洗います。

・ひじやひざなどの関節は、外側より、内側をしっかり洗います。

・足は念入りに手でさすります。足の甲、くるぶし付近、土踏まず、かかと、足の裏も洗います。指の間もしっかり洗いましょう。

⑥寒い場合は、もう一度、バスタブに浸かります(1〜2分)

・寒くないときは飛ばして次の⑦へ。

⑦タオルで全身の水分を拭き取って終了『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第2章 より 高橋洋子:著 サンマーク出版:刊

湯船に浸かって「つけ置き」し、皮脂や汚れを浮き上がらせる。

浮き上がった汚れを、「お湯だけ洗い」で洗い流す。

それが「お湯だけ洗い」の基本パターンです。

高橋先生は、最初のうちは、いきなりまったくせっけん類を使わないと決めつけず、毛の密集している箇所だけボディーソープなどを使うところから始めるといい

と述べています。

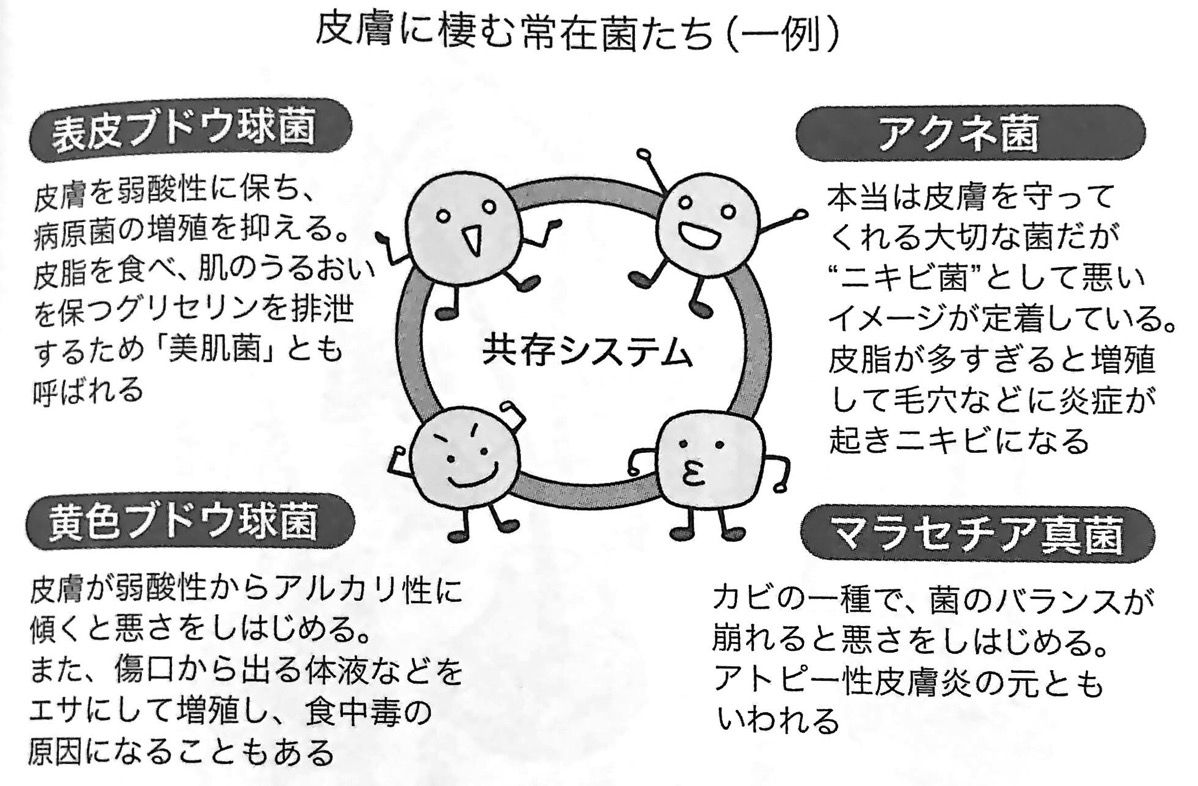

皮膚の上で「常在菌」は、どう暮らしている?

私たち人間は、命を脅かす強力な菌から身を守るため、長い年月をかけて「常在菌」を皮膚の上に配置する“戦略”をとってきました。

皮膚に棲みつき、私たちを守ってくれている「皮膚常在菌」は、無数の菌から“主人”を守るため、つねにストレスにさらされつづけながら、外からくる侵入者を監視し、闘っています。

それはとても大変です。なぜなら、皮膚の面積は1.6m2もあり、人体の中ではいちばん大きな器官だから。1.6m2とはちょうど畳1枚分くらいの広さ(180cm☓90cm)。

そこで24時間、戦闘態勢をとっているのだから、重労働です。

しかし、その重労働への見返りとして、人類は、皮膚という“棲みか”と“食料”を与えることにしました。

皮膚常在菌の“棲みか”は、皮膚の表面と、毛、そして毛穴です。

毛穴は家、毛は遊び場、皮膚の表面は庭のようなものとイメージするとわかりやすいかもしれません(もちろん、私もじっさいに見たわけではないですが)。

お風呂に入ってお湯で洗い流しても、家の中(毛穴)にいれば生き残れます。もちろん間抜けな常在菌が流されてしまうこともあるでしょうが、菌は増殖の速度が速いことが持ち味でもあるので、これくらいの不足人員はすぐに確保できるはずです。

じっさい、顔の菌を洗顔剤で完全に洗い流した場合、元の常在菌の状態に戻るには半日かかるといわれています。なので、第1章で洗顔(洗顔剤使用)は、1日1回までにとどめましょう、とお話ししました。ところでで、皮膚常在菌の“食料”とは、なんでしょう?

それはなんと、皮膚から出る脂! つまり「皮脂」です。

皮膚常在菌は、これを好物としているのです。皮脂がないと、生きていけないのです。

じっさいに皮脂を“食べる”というよりも、皮脂を“分解する”といった状態で、これによってエネルギーを得ています。

さらに、皮膚常在菌には、さまざまな種類がいます。皮脂を分解することで新たに生産された物質を利用する常在菌、そのまた次の生産物を利用する常在菌・・・・・というように、皮脂から始まる共生サイクルができ上がっているのです。

というよりも、この共存システムに適合できた菌たちだけが、皮膚常在菌として生き残り、平和な社会を築き上げてきた、といったほうがいいでしょうか。『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第3章 より 高橋洋子:著 サンマーク出版:刊

図2.皮膚に棲む常在菌たち(一例)

(『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第3章 より抜粋)

石けんなどの洗浄剤を使って体を洗うことは、皮膚常在菌を残らず殺すことです。

また、皮膚常在菌のエサとなる皮脂を洗い流すので、ダブルパンチで効きます。

まさに「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。

キレイ好きもほどほどにすることが、健康的な生活を送る秘訣ですね。

「汗」は体をどう変える?

私たちは、1日にどれくらいの汗をかくのでしょうか。

一般的には、「1日1〜2リットル」くらいの汗をかいている

といわれています。

「汗」をかく場面には、さまざまあります。

- 汗をかいたと感じていないのに出る汗(座っていたり、寝ているときにかく汗)

- 汗をかいていると感じられる汗(スポーツや労働時などに出る汗)

- 緊張や興奮したときに出る汗(「手に汗握る」場面の汗や、冷や汗など)

このように、さまざまな場面で私たちは、汗をかいています。

では、なぜ、汗をかくのでしょう?それはズバリ、体温を調節するためです。これは保健体育の授業でも習ったと思います。汗をかいた体をうちわで扇(あお)いで風を当てると、そこの部分だけスーッとし、熱が逃げていくのがわかりますね。

つまり、汗をかくことで、体の熱を奪い、体を冷やしているのです。

血液の温度や皮膚の温度が上がると、その情報は脳に届き、そこから体温を調節するように指令が出て、汗が出るという仕組みです。

もしも汗をかかない、あるいは汗が出なくなったら、体内に熱がこもり、大変なことになります。熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが崩れて外に熱を逃がせなくなる状態で、高温で湿度が高い環境でも「汗が出ない」などの症状が現れます。

最近の若い世代には、「汗=汚い、気持ち悪い」と、汗をかくことを嫌う人も多いようですが、人体を守ってくれる大切なシステムです。恥ずかしがらず、熱量の多い若い人たちほど、しっかり汗をかいてほしいと思います。さらに汗は、皮膚常在菌が育成するのになくてはならないものでした。汗の乳酸で弱酸性が保たれるため、常在菌は元気でいられます。

また、天然のボディーローションである皮脂膜をつくるためにも大切でした。

適度の汗をかきましょう! いえ、かかなくてはダメなのです。

ちなみに、体の中でいちばん汗をかくのは、手のひらと足の裏といわれています。ここだけで全体の3割の汗をかくのだとか。

手のひらと足の裏には、皮脂を出す皮脂腺がありません。「皮脂は出さぬが汗は出す」のです。これは、サルからヒトになる進化の過程で、樹上の生活における緊急時に水分だけを出して両手足を濡らし、滑りにくくしたことの名残ではないか、という説があります。

私はお風呂上がりに、足のかかとを化粧水で保湿していますが、これはある意味、理にかなっていると思っています。『「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがえる!』 第4章 より 高橋洋子:著 サンマーク出版:刊

汗の役割は、体温調節だけでありません。

皮膚表面を弱酸性に保ち、常在菌の繁殖を助ける大事な役割もあるのですね。

いわゆる「汗臭さ」は、汗そのもののニオイではありません。

汗を放っておいたために発生するニオイ

です。

しっかり汗をかき、かいた汗はこまめに拭く。

肌のトラブルを抑えるためにも、習慣にしたいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

良かれと思ってやっていたことが、実は間違っていた。

世の中には、そのような思い込みや偏見がたくさんあります。

とくに、次々と新しい研究成果が発表される医学の分野は、その傾向が顕著です。

「お湯だけ洗い」も、まさにそのひとつといえますね。

皮膚の細胞は、2週間で生まれ変わります。

これを「ターンオーバー」と呼びます。

そのため、高橋先生は、まずは2週間つづけてみる

ことを勧めています。

本当に、お湯だけで大丈夫なのか。

そんな不安を持っている方も多いでしょう。

ただ、「ものは試し」です。

皆さんもぜひ、驚きの効果を体験してみてください。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『未来の年表』(河合雅司) 【書評】『OPTION B』(シェリル・サンドバーグ)