【書評】『強い力と弱い力』(大栗博司)

お薦めの本の紹介です。

大栗博司さんの『強い力と弱い力』です。

大栗博司(おおぐり・ひろし)さんは、素粒子論がご専門の理学博士です。

「強い力」と「弱い力」とは?

2012年の夏、素粒子物理学の世界で、ある歴史的な出来事が起こりました。

それは「ヒッグス粒子」と呼ばれる素粒子の発見です。

ヒッグス粒子の発見によって完成した標準模型は、素粒子の世界を説明する理論です。

素粒子とは、それ以上は分割できない物質の最小単位のこと。つまり標準模型は、自然界の成り立ちを基本的なレベルで説明する理論

です。

大栗さんは、標準模型が取り扱うミクロの世界では、物質と物質の間に働く三つの「力」が主役を務めてい

ると述べています。

三つの「力」とは、「電磁気力」「強い力」「弱い力」のことです。

自然界全体では、さらに重力を加えた四つの力が働いていると考えられています。四つの力の中でも、重力は私たち最もなじみのある力でしょう。また、宇宙を理解するために重要な力でもあります。私は前著『重力とは何か』(幻冬舎新書)で、この力の最新の話題について解説しました。

しかし、重力は素粒子の標準模型には含まれていません。標準模型で扱う現象ーーたとえばLHCでの実験ーーには、重力の影響はほとんどないからです。素粒子の世界で重要になるのは、電磁気力、強い力、弱い力の三つです。

三つの力のうち電磁気力は、私たちも日常的に実感することができます。これはもともと電気の力と磁気の力として別々に認識されていたものですが、19世紀の物理学者によって電磁気力と呼ばれる一つの力の表れだと理解されるようになりました。冬の乾燥した日に静電気でバチバチッと痛い目にあうのも、磁石が引き付けあうのも、同じ電磁気力によるものです。原子をくっつけて分子を作ったり、また分子を集めて一つの塊とし、私たちが日常生活で触れるさまざまな物質を作るのも電磁気力です。机が硬いのも、椅子に座ることができるのも、机や椅子の中の分子が電磁気力でまとまっているからです。この力がなければ私たちの身体もバラバラになってしまいます。

では、残る二つの力はどこにどのように作用しているのか。

そもそも名前が「強い力」や「弱い力」と専門用語らしくないので、ミクロの世界で働く特別な力だとは思えない人もいるでしょう。腕力が人並み以上に強い人もいれば、忍耐力が弱い人もいる・・・・・といった具合に、どんな力にも強弱はあります。

しかし、これはそういう漠然とした意味の言葉ではありません。一方は電磁気力より強く、一方は電磁気力より弱いためにいささか安易なネーミングになりましたが、どちらもミクロの世界で働く力につけられた、れっきとした物理学の用語です。英語でも「ストロング・フォース」、「ウィーク・フォース」と呼んでおり、強い力と弱い力はその直訳です。

本書ではこの二つの力が主役になります。新たに発見されたヒッグス粒子の意義を理解するには、この二つの力について知る必要があるからです。ヒッグス粒子は、もともと強い力や弱い力の仕組みを知ろうとする努力の中で予言された粒子でした。この二つの力を理解することで標準模型がすっきりとわかり、その最後のピースであるヒッグス粒子発見の意義も納得していただけると思います。ヒッグス粒子の発見が報道されたとき、「それが自分の生活と何の関係があるのだろう」と思われた人も多いでしょう。しかし、重力や電磁気力のようには感じられないとはいえ、ヒッグス粒子が関与する弱い力は、私たちの生活と無縁ではありません。それどころか、きわめて大きな影響を与えています。

2011年3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故によって、放射性物質による広範囲かつ深刻な汚染が起きました。かつて広島に投下された原子爆弾の約168個分に相当する放射性セシウムがばら撒かれてしまったのです。そして、その放射線の原因となっているのが弱い力です。

(中略)

推理小説では、複雑な人間関係を見失わないように、しばしば巻頭に人物相関図が掲げられています。本書でも、ヒッグス粒子という「真犯人」にたどり着くまでに、さまざまな粒子たちが登場するので、読者の参考のために「粒子相関図」を描いてみました。縦の線でつながる上下関係では、下の粒子がすぐ上の粒子の構成要素となっています。また横向きの波線は粒子の間の力を表現し、楕円の囲みの中にその力を伝える粒子の名前を書きました。ヒッグス粒子だけは、相関図から外れたところに書かれていますが、これが他の粒子とどのような関係にあるかについては、本書で説明していきます。『強い力と弱い力』 はじめに より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

標準模型は、素粒子のさまざまな性質とその間の力を説明するために、何世代にもわたる物理学者が苦労して作り上げてきた理論

です。

本書は、その標準模型の迷宮の奥深くに分け入り、その構成要素である粒子や力をわかりやすく解説した一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

物質の質量の99パーセントは「強い力」のエネルギー

原子は、「原子核」と「電子」で構成されています。

原子核は、「中性子」と「陽子」で構成されており、中性子と陽子は、さらに「クォーク」と呼ばれる素粒子で構成されています(下の図3を参照)。

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第一章 より抜粋)

ただ、陽子や中性子の質量のうちで、クォークの質量が占める割合は、たった1パーセントに過ぎません。

では、残りの99パーセントの質量は、どこからもたらされるのでしょうか。

たとえば物質の質量も、厳密に言うと「原子の質量×原子の数」ではありません。原子と原子を結びつける電磁気力のエネルギーも計算に入れる必要があります。しかしそれは無視できるほど小さいので、ラボアジエの実験では観測されませんでした。そのため化学反応の前後で質量が保存されると結論されたわけです。

同様に、原子の中で原子核と電子を結びつける電磁気エネルギーは、原子の質量のわずか1億分の1程度しかありません。そのため、原子の質量は、ほぼ原子核の質量と等しいと言えるのです。

そして、この原子核の質量も、そのほとんどが陽子と中性子の質量です。原子核の中で陽子と中性子を強く結びつけているのは、第二章で説明する「核力」です。たしかに、核力のエネルギーは大きい。原子爆弾一個がTNT火薬1万5000トンと同じだけの威力があるのも、質量に換算すると、原子核の質量の1パーセント程度にしかなりません。そのため、原子核の質量は、それを構成している陽子と中性子の質量の和と思ってよいのです。

このように、私たちの身の回りにある普通の物質の質量は、そのほとんどが陽子と中性子の質量に帰着します。さらに、この陽子と中性子は、各々三つのクォークからできています。これまでのパターンを踏襲すると、陽子と中性子の質量はクォークの質量から説明できそうな気がします。しかし、お話してきたように、クォークの質量を足しても、質量のわずか1パーセントにしかなりません。では、残りの99パーセントはいったいどこから来ているのか。それは、クォークを陽子や中性子の中に閉じ込める「強い力」のエネルギーです。

原子と原子、原子核と電子、陽子と中性子を結びつけるエネルギーは、質量に換算すると小さなものです。しかし、クォークの世界になると、そこで働く力は、粒子の質量の99パーセントを説明できるほどの、大きなエネルギーを生じるのです。強い力の理論は第三章で解説しますが、その理論を使ってスーパーコンピュータで計算したハドロン(バリオンや中間子)の質量は、実験で測定した質量と見事に一致しました(下の図4を参照)。

陽子や中性子の質量のほとんどがクォークを閉じ込めるエネルギーなのですから、当然、原子そのものの質量も、ひいては、私たちの身の回りの物質の質量のほとんどがこの閉じ込めのエネルギーに由来していることになります。

電子やクォークの質量は、全体1パーセント程度にしかならない。物質の質量のほとんどは、強い力のエネルギーを「E=mc2」で質量に換算することで説明できるのです。『強い力と弱い力』 第一章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第一章 より抜粋)

私たちの目に見えるものすべて、その99パーセントが「強い力」というエネルギーに由来している。

にわかには信じられない真実です。

この原理を応用した原子爆弾が、あれほどの威力を持つのも納得ですね。

「場」とは何か?

目に見えない「力」の働きを理解するには、「場」という概念を知る必要があります。

では、力はどのようにして物質の間で働くでしょう。

私たちがボールを投げたり、リヤカーを引っ張ったりするとき、その力が物体に対して働くことには特に不思議を感じません。物体に触れて力を直接加えれば、物体が動くのは当たり前だと感じます。

しかし、重力や電磁気力はどうでしょうか。地球がリンゴを引っ張る力も、磁石がお互いを引き寄せたり遠ざけたりする力も、物体同士が直接触れ合うことなしに伝わります。このように離れていても伝わる力のことを「遠隔力」と呼びます。遠隔力の仕組みは古代ギリシャの時代から大きな謎でした。

19世紀になると、電磁気力については、遠隔力の仕組みを説明する理論が確立します。それが、マクスウェルの電磁気学です。磁気や電気が離れたところに伝わることを、マクスウェルは「場」という概念で説明しました。私たちの暮らす空間には「電磁場」と名付けられた場があり、それによって電磁気力が伝わるのです。

いったい場とは何でしょうか。一言で言えば、それは「場所ごとに値が決まるもの」のことです。たとえば小学校の理科の時間に、磁石を置いた紙の上に砂鉄を撒く実験をしたことのある人は多いでしょう。このときに砂鉄が描く模様を見れば、磁石の周囲に生じた磁力線の形がわかります(下の図6を参照)。そこでは、場所によって磁気の働く方向や大きさが決まっている。磁気に関係する量が場所ごとに決まっているので、これを場として、「磁場」と呼ぶのです(大きさとともに、向きも磁場の「値」に含めて考えます)。

もしあなたが今、照明のスイッチを入れると光が放たれるでしょう。マクスウェルの理論によると、光とは電磁場の波、すなわち電磁波の一種です。目に見える光も、電子レンジのマイクロ波も、原子核から放出されるガンマ線も、すべて電磁波です。波長が違うだけです。

ですから、照明のスイッチを入れることは電磁場に波を起こすことだとも言えます。照明器具の近くは明るく、そこから離れた部屋の隅は暗いといった具合に、電磁場の様子は場所ごとに異なる。私たちの世界には電磁場があって、場所ごとに電磁場が量を持っているのです。

ここで注意しなければいけないのは、磁石を置いたり、照明のスイッチを入れたりすることで、電磁場ができるわけではないということです。電磁気の理論では、宇宙開闢(かいびゃく)のときから現在にいたるまで、私たちの世界のすみずみに電磁場が存在していると考えます。磁石を置いたり、照明のスイッチを入れなければ、電磁場はゼロの値をとっているかもしれません。しかし、これは電磁場自体がないわけではありません。電磁場はあるものの、その値を測ってもゼロだということです。そこに、たとえば磁石を置くと、磁場の状態が変化して、図6にあるように場所ごとに異なる値を取るのです。

場所ごとに値が決まるものを場と呼ぶのですから、電磁場だけが場ではありません。たとえば天気図を見ると場所ごとに異なる気圧の配置を等圧線で表現しています。場所ごとに気圧の値が決まっているという意味で、あれは気圧の場を可視化したものなのです。

ちなみに、電磁気力に電磁場があるのと同じように、重力にもそれを伝える重力場があると考えられています。何もなかった場所に質量のある物質を置くと、(磁石を置いたときに周囲の磁場が変わるのと同じように)周囲の重力場の状態が変わり、それが物体の運動に影響を与える。その強さは場所によって異なり、たとえば太陽の重力は太陽から離れれば離れるほど弱くなります。『強い力と弱い力』 第二章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第二章 より抜粋)

天気図では、等圧線の間隔が密になるほど気圧の勾配が急、すなわち、風(空気の流れ)が強くなります。

同様に、電磁気力には電磁場が、重力には重力場が存在し、その地点での力の働く方向と強さを決めています。

離れて働く力を理解するには、この「場」という概念を理解することが大切だということですね。

場には、「力を伝える粒子」が存在します。

たとえば、電磁場では、「光子」と呼ばれる粒子のやり取りよって力が伝えられます。

同様に、標準模型の強い力と弱い力にも、それを伝える場があり、その各々に粒子があります。

強い力の粒子は「グルーオン」、弱い力の粒子は「Wボゾン」と「Zボゾン」と呼ばれています。

このように、力を伝える粒子のことを「ボゾン」と総称

します。

一方、電子やクォークのように物質の直接の構成要素となっている粒子は「フェルミオン」

と呼ばれています。

フェルミオンには、「一つの状態には、一つの粒子があるか、それとも粒子がないか、どちらかしかありえない」という性質

があります。

ボゾンには、同じ状態に何個の粒子でも存在できるという性質

があります。

「クォーク」とは何か?

陽子や中性子を構成する基本粒子「クォーク」。

その正体を突き止めるのに大きな役割を果たしたのが、マレー・ゲルマンでした。

ゲルマンは、加速器の進化で大量に発見されていた粒子の分類法を見出したことで有名な科学者です。

ゲルマンの粒子の分類は、電荷とストレンジネス数と呼ばれる二つの数の組み合わせを使い、新しく見つかった多くの粒子を仏教の曼荼羅のように配置して分類

するものです。

その分類がさらなる新理論につながったのは、ゲルマンが講演をするためにニューヨークを訪れたときのことです。コロンビア大学の教員会館での昼食中に、教授のロバート・サーバーがゲルマンにこんなことを言いました。

「あなたの分類は、粒子がより基本的な単位からできているとすると、うまく説明できるのではないですか?」

ゲルマンは「その基本粒子の電荷は何か?」と聞き返しましたが、相手のサーバーもそこまでは考えていません。そこでゲルマンは「では、やってみよう」と言って、紙ナプキンの上で計算を始めました(物理学者はしばしばこれをやるので、布のナプキンが出る高級レストランでは要注意です)。

サーバーのアイデアは、「アップ(u)」と「ダウン(d)」の二種類の基本粒子を想定して、陽子はuud中性子はuddというように、三つを組み合わせてできているとすると、ゲルマンの分類法と辻褄が合うというものでした。また、加速器実験で発見されたΔ(デルタ・バリオン)と呼ばれる粒子はuuuやdddという組み合わせになります。

では、その基本粒子の電荷はどうなっているのか。

陽子の電荷が+1になるように、電荷の単位を選ぶことにしましょう。

そうすると、陽子はuudなので、アップ2個とダウン1個の電荷が合計で+1にならなければいけません。一方uddの中性子は中性ですから、アップ1個とダウン2個の電荷は相殺してゼロになっているはずです。これを知っていると、鶴亀算によって、アップとダウンの電荷を決定することができます。答えは、アップが+2/3、ダウンが–1/3。これでたしかに、陽子の電荷が+1、中性子の電荷はゼロとなります。

これだけではご都合主義的な数合わせのようにも思えますが、電荷の計算はデルタ・バリオンでもピタリと合いました。この粒子には電荷が+2のものと-1のものがあり、前者はuuu、後者はdddの組み合わせです。アップの+2/3を三倍すれば+2、ダウンの-1/3を三倍すれば-1。見事に一致します。

しかし、計算が合えばいいというものではありません。電荷の最小単位は陽子の+1、電子の-1だと考えられています。自然界にある粒子の電荷は、すべてこの最小単位の整数倍です。このことは、ゲルマンが所属していたカリフォルニア工科大学の初代学長ロバート・ミリカンが検証し、その功績によって1923年のノーベル賞も与えられました。陽子や中性子が、中途半端な分数の電荷を持つ粒子からできているなどとは、にわかには信じられません。

ゲルマン自身、この計算結果に戸惑いを覚えたのでしょう。翌日の講演では「このような粒子を考えると、こいつらは倒錯した(quirk=クァーク)性質を持つことになる」と述べています。

これが「クォーク」という呼称の元です。ジェームズ・ジョイスの小説『フィネガン徹夜祭(Finnegans Wake)』を読んだゲルマンは、そこに登場するカモメが「quirk」と三回鳴くことから、三個で陽子や中性子を構成する基本粒子「クォーク」に、この綴りを使うことにしました。ちなみに、ジョイスの文章の韻の踏み方からすると「クァーク」と発音されるべきだと思いますが、なぜかゲルマンは「クォーク」という音が気に入っていたようです。『強い力と弱い力』 第三章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

クォークは、「アップ(u)」と「ダウン(d)」の2種類から成り立ち、その電荷はアップが+2/3、ダウンが–1/3。

陽子はアップ2個とダウン1個(uud)、中性子はアップ1個とダウン2個(udd)から成り立っている。

その理論を構築し、クォークの存在を予言したゲルマンは、「クォークの父」と呼ばれています。

強い力は、クォークの「色」を変える

陽子や中性子を構成するクォーク同士を結びつけているのが、「強い力」です。

強い力には、「距離が長くなるほど強くなる」という奇妙な性質

があります。

重力や電磁力では、距離の2乗に反比例するので、近づくと強くなり、遠ざかると弱くなります。

強い力は、それらの力とは、真逆の働きをするということですね。

その奇妙な性質を持つ強い力の働きを解明する突破口となったのが、楊振寧(ヤン・ジェンニーン)とロバート・ミルズが共同で構築した「ヤン–ミルズ理論」です。

ヤン–ミルズ理論は、マクスウェルの電磁気理論を拡張

した理論です。

この理論では、電場や磁場のような場を考えますが、これは、粒子の運動状態だけでなく、粒子の種類も変化させ

ます。

たとえば、電場に対応するヤン–ミルズ場があって、その中を粒子が通過すると、粒子が加速されるだけでなく、出てきた粒子が違う種類になっている

とのこと。

ヤン–ミルズ理論を使って、強い力を説明するためには、まず、クォークの「色」について理解する必要があります。

先ほど、陽子や中性子、その仲間のデルタ・バリオンなどは、アップ(u)とダウン(d)の二種類のクォークの組み合わせからなっていると書きました。陽子はuud、中性子はudd、またデルタ・バリオンはuuuとdddというわけです。ところが、クォーク模型をよく調べてみると、デルタ・バリオンの性質を説明するためにはその中の三つのクォークが重なり合って同じ状態にいなければいけないことがわかりました。クォークは物質を構成する粒子なのでフェルミオンです。フェルミオンなら、複数が同じ状態を占めることはできないはずです。それなのに、三つのクォークがデルタ・バリオンの中で同じ状態にあるというのは矛盾しています。

これを解決するために、次のようなアイデアが提案されました。アップクォークやダウンクォークは、それぞれ一種類ではない。同じアップクォークにも実は三種類の異なるものがあって区別できるというのです。その萌芽となる考え方は1964年にオスカー・グリーンバーグが発表し、その翌年には、南部陽一郎と韓茂栄(ハン・ムーヤン)がより明確な形でクォークには三種類あることを提唱しました。

この三種類のアップクォーク、三種類のダウンクォークを区別するために、赤・青・緑という名前がつけられました。もちろん、素粒子は点ですから、クォークが本当に色分けされているわけではありませんし、三種類とも性質は同じです。しかし、区別はできる。たとえば正三角形にはまったく同じ性質を持つ三つの頂点がありますが、頂点A、頂点B、頂点Cと名付けることで区別できます。クォークの赤・青・緑という色分けは、このA、B、Cによる区別と同じようなものです。色に特別な意味があるわけではありません。道教の福・禄・寿でも、花札の猪・鹿・蝶でもよかった。デルタ・バリオンの中にある三つのクォークを区別できる名前なら、何でもよかったのです。

このようにクォークを区別する名前をつけると、先ほどuuuからできているといったデルタ・バリオンは、実はu赤u青u緑の組み合わせとなり、「同じ粒子二個は、同じ状態にはなれない」というフェルミオンの性質との矛盾が解消します。uuuだと同じuが三つあって困りますが、u赤u青u緑なら三つはじつは違う色を持つ異なる粒子なので、クォークがフェルミオンであるということと矛盾しないのです。

これだけだと、ただ苦し紛れの言い訳をしているように聞こえるかもしれませんが、クォークに色があるということは、強い力の仕組みにも重要でした。南部とハンは、その論文でクォークの色を提案しただけでなく、色を使ってクォークの間の強い力を説明する可能性も指摘しています。

電磁場があると、その波は電磁波として伝わり、その最小単位が光子と呼ばれるボゾン粒子であることは先ほど説明しました。そして、電荷持つ粒子の間の電磁気力は、光子のやり取りによって説明されます。電荷を持っている粒子の一つが光子を放ち、それをもう一つの粒子が受け取ることで、電磁気力が伝わるというのです。同じように、強い力をヤン–ミルズ理論で説明しようとするときには、ヤン–ミルズ場の波の最小単位としてグルーオンと呼ばれるボゾン粒子が現れ、この粒子によって強い力が伝わると考えます。

そうすると、粒子の中にクォークが閉じ込められている様子を、次のように説明する可能性が開けます。たとえばデルタ・バリオンの中に三色のクォークu赤u青u緑があったとしましょう。そこで、たとえばu赤がグルーオンを放出すると、その色が変わります。そして、このグルーオンを別なクォークが受け取ると、またその色が変わる。このグルーオンのやり取りによって、クォークの色が変わるだけでなく、その間に引力も働くのです。

このように、クォークに色があり、そこにヤン–ミルズ場が働くと考えることで、クォークを閉じ込める強い力を説明できる可能性が生まれたのです。『強い力と弱い力』 第三章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

クォークは、電子と同じようにフェルミオンの一種ですから、同じ状態のものが重なり合って存在できません。

そこで、性質はまったく一緒だけれど、区別できるよう3種類に「色分け」したのですね。

クォークがグルーオンを受け取ると色が変わります(赤色のクォークが[赤→青]のグルーオンを受け取ると青色のクォークになる)。

クォークの色が変わるときに「強い力」による引力が発生し、クォーク同士をくっつけ、物質の質量の大部分が作られます。

ベータ崩壊は「弱い力」によって起こる

「弱い力」は、どのようなもので、どのような性質を持つのでしょうか。

「ベータ崩壊」と呼ばれる現象で説明します。

ベータ崩壊は、原子核が、電子(ベータ線)を放出する現象

のことです(下の図12を参照)。

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第四章 より抜粋)

このベータ崩壊の理論を提唱したのが、エンリコ・フェルミです。

「ニュートリノ」という言葉を考案し、ニュートリノの存在を予言したのも、フェルミです。

さて、[中性子+ニュートリノ→陽子+電子]が起きることを説明するために、その最初の状態[中性子+ニュートリノ]に注目しましょう。中性子は、ベータ崩壊によって、[陽子+電子+反ニュートリノ]となることができます。ところが、今はこの他にもう一つニュートリノがいるので、それを加えると反応の後は、[陽子+電子+反ニュートリノ+ニュートリノ]となります。この反ニュートリノが対消滅を起こせば、期待される[中性子+ニュートリノ→陽子+電子]という反応になるというわけです。

ただし、中性子や陽子は「素粒子」ではありません。そこには内部構造があり、それぞれ三個のクォークでできています。したがって弱い力も、「中性子を変化させる」のではなく、クォークに対して働くと考えるべきでしょう。中性子はuddの組み合わせで、陽子はuudですから、中性子のダウンクォーク(d)二個のうち一個をアップクォーク(u)に変えれば、陽子になります。つまり弱い力の働き方は、クォークのレベルでは、[ダウンクォーク+ニュートリノ→アップクォーク+電子]と表現できます(下の図13を参照)。

フェルミが考えた弱い力の理論では、このように、二つのフェルミオンが、別な種類の二つのフェルミオンに変化します。しかし、このフェルミ理論には問題がありました。この理論は、場の量子論の言葉を使って書かれているので、電磁場の場合と同じように、量子力学の原理を当てはめて計算をすると、実験と比較すべき量が無限大になってしまうのです。電磁気の場合には、朝永たちが開発したくりこみの方法で無限大の問題が解決されたのですが、フェルミ理論にはくりこみが使えないことはすぐにわかりました。そこで、フェルミ理論を修正する必要が出てきます。

これを解決するために提案されたのが、弱い力を伝えるボゾン粒子でした。電磁気力には、それを伝える光子というボゾンがあり、これがあるためにくりこみ理論がうまく使えます。そこで、弱い力の場合にも、粒子同士がボゾンをやり取りすることで、力が伝わるとしたどうかというアイデアでした。この媒介役となる粒子が、のちに発見されたWボゾンとZボゾンです。

では、先ほどの反応を、Wボゾンを使って考えてみましょう。わかりやすくするために、ファインマンが開発した、ファインマン図を使って図解します。図14では、ダウンクォークがWボゾンを一つ放出することで、アップクォークに変身しています。そして、放出されたWボゾンを吸いこんだニュートリノが電子に変身する様子が描かれています。これが、弱い力の働きによって起こる変化です(下の図14を参照)。『強い力と弱い力』 第四章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第四章 より抜粋)

弱い力は、アップクォークをダウンクォークに変え、さらにはニュートリノを電子に変える。

つまり、素粒子の種類自体を変えてしまう力があるということです。

素粒子の種類や性質を変えず、“色”だけを変える「強い力」との大きな違いですね。

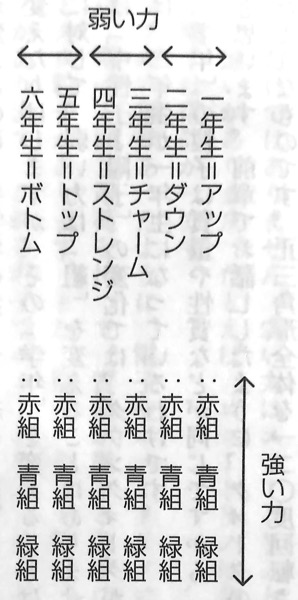

標準模型は「六–三–三制」

ここまで、クォークには「アップ」と「ダウン」の二種類があるとしてきました。

しかし実際に、それ以外に四種類、合計六種類のクォークが存在することがわかりました。

宇宙線の観測や加速器実験などによって、ストレンジクォーク、チャームクォーク、ボトムクォーク、トップクォークなどを含むハドロン(陽子、中性子、中間子などクォークからできている粒子)が次々に検出され

ました。

しかしクォークの分類方法はそれだけではありません。前章で述べたとおり、同じアップクォークにも、赤・青・緑という「色」の違いがあります。この分類法は、小学校のクラス分けにたとえるとわかりやすいでしょう。

といった具合に、六つの学年が、それぞれ三つのクラスに分かれていると考えるのです(強い力と弱い力の矢印については、次の章で説明します)。ここまでクォークの分類を整理したところで、強い力と弱い力の違いを考えてみましょう。強い力が変えるのは、各学年の赤・青・緑の「組」だけです。赤組を青組に変えたり、青組を緑組に変えたりはしますが、その「学年」を変えることはありません。

それに対して、弱い力は「組」を変えることはありませんが、「学年」を変えてしまいます。たとえば「中性子→陽子」の変化では、ダウンクォークがアップクォークに変身していました。ここでは、二年生が一年生になっているわけです。

同じ「学年」の粒子は質量や性質などが同じですから、強い力の働きは比較的わかりやすいものだと思います。前章でお話したように、クォークの赤・青・緑は正三角形の頂点に名前をつけたようなものです。正三角形全体を120度回転させれば頂点は入れ替わりますから、そんなに大した変化ではありません。小学校でも「クラス替え」は毎年ふつうに行われます。

しかし、小学校で「学年」を入れ替えることはまずありえません。そんな変化を当たり前のように起こすのが、弱い力にほかなりません。「学年」の違う粒子は質量も電荷も異なるので、入れ替えるとすぐにわかります。このように、性質の違う粒子を入れ替えるというのが弱い力の特徴です。強いて言えば、クォークの小学校の飛び級や落第のようなものでしょうか。

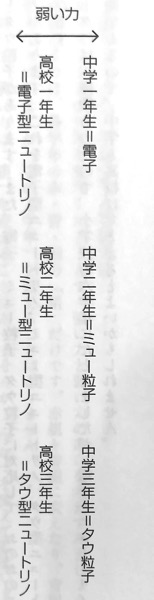

ところで、読者の中にはクォークの世代という言葉を聞いたことがある人もいることでしょう。第一世代というのはクォークの一年生と二年生、第二世代は三年生と四年生、第三世代は五年生と六年生のことです。つまり、クォークの世代とは、小学校の低学年、中学年、高学年のことです。なぜこのように二学年ずつまとめて世代と呼ぶかというと、弱い力は一つの世代の中の粒子を交換するように働くからです。クォークだけではありません。弱い力はニュートリノと電子も入れ替えますが、こちらも質量や電荷に違いがあります。たとえば、ニュートリノは名前のとおり電気的に中性であるのに対して、電子は電荷が-1です。

クォークが六種類あったように、電子やニュートリノにも、各々三種類が見つかっています。たとえば、電子と同じ電荷を持って、質量が異なる粒子にミュー粒子(ミューオンとも呼ばれます)とタウ粒子があります。また、電子、ミュー粒子、タウ粒子に対応して、おのおのニュートリノがあります。これを電子型ニュートリノ、ミュー型ニュートリノ、タウ型ニュートリノと呼びます。

クォークには六種類あったので、小学校の六学年にたとえましたが、電子とニュートリノは各々三種類あるので、中学と高校にたとえるとよいかもしれません。

弱い力は、中学一年生と高校一年生を、中学二年生と高校二年生を、また、中学三年生と高校三年生を入れ替えるのです。

ところで、クォークの小学校では、各学年に赤組、青組、緑組の三クラスがありましたが、中学と高校は、各学年一クラスのみです。素粒子の世界では中学進学率が悪いのでしょうか。いずれにしても、中学・高校には色のついたクラスがないので、赤・青・緑を入れ替える強い力は働きません。一方、弱い力は中学と高校を入れ替えるように働きます。つまり、素粒子の中学生(電子など)や高校生(ニュートリノ)は、弱い力は感じますが、強い力は無視するのです。『強い力と弱い力』 第四章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

クォーク(小学校)が6学年(種類)、電子など(中学校)とニュートリノ(高校)がそれぞれ3種類(学年)。

そして、それぞれの学年に3クラスずつ(赤・青・緑)存在する。

素粒子の世界は、うまい具合に「六–三–三制」になっているのですね。

強い力は、同じ学年(種類)のクラス(赤・青・緑)を変えます。

一方、弱い力は、学校や学年(種類)自体を変えてしまいます。

弱い力は「反時計回りの粒子」にしか働かない

「弱い力」には、もう一つ奇妙な性質がありました。

それは、「パリティ」という対称性を壊している

というものです。

パリティの対称性とは、ある物理法則にしたがって起こる自然現象が、それを鏡に映したように左右を入れ替えても同じ法則にしたがう

というものです。

弱い力は、どのような仕組みでパリティの対称性を壊して(破って)いるか。

それを理解するには、まず「スピン(自転)」という性質を知る必要があります。

素粒子物理学にスピンという概念を導入するきっかけを作ったのは、ボルフガング・パウリです。

パウリは、一つの電子が入っている状態には、他の電子は入れない

という「排他原理」を提唱したことで有名です。

実は、原子には排他原理と矛盾するように思われる性質がありました。電子はフェルミオンなので、一つの状態には一個しか入らないはずです。しかし、原子の中の電子軌道には、一つの軌道に電子が二個ずつ入らないと、周期律表がつまく説明できないことがわかったのです。

たとえば、量子力学の方程式を解くと、原子の中の一番エネルギーの低い軌道は一つしかないことがわかります。もし一つの軌道に一個の電子しか入れられないのなら、二個の電子を持つヘリウムの場合、どちらかの電子は押し出されて、エネルギーの高い軌道に移らなければならなくなります。これでは、周期律表の一段目に水素とヘリウムが並んでいることが説明できません。そこで、パウリは、一つの軌道には、一個ではなく二個の電子を入れることができると考えました。

(中略)

なぜ一つの軌道に二個の電子が入るのか。

パウリは、電子には各々の軌道に「二種類の状態」があると主張しました。そうすれば、二個の電子を一つの軌道の違う状態に入れることができるというわけです。ところがパウリは、その「二種類の状態」が何なのかを説明しませんでした。量子力学の計算と、周期律表の辻褄を合わせるためにパウリが勝手に作った規則で、とにかく電子に二種類の状態があればうまくいく、と言っただけです。

ご都合主義的な説明ですが、若干24歳ですでに理論物理学の権威となっていたパウリの言うことですから、放っておくわけにはいきません。コロンビア大学の大学院生だったラフル・クローニッヒは、翌年ドイツのテュービンゲン大学を訪ねたときに、パウリのアイデアを知ります。そこで、電子は自転していて、回転の向きが異なる二つの状態があるのではないか。これがパウリの提案した二つの状態ではないかと思いつきました。

しかし、クローニッヒは、うっかりそれをパウリ自身に相談したために、「現実の世界とは何の関係もない」と一蹴されてしまいます。クローニッヒの考えは、電子が実際に回転しているというものでした。しかし、角運動、すなわち回転の勢いというのは、回転しているものの長さと回転の速さの積です。電子には大きさがないので、長さはゼロ。そうすると、回転の勢いを持つためには、無限大のスピードで回転していなければならないことになります。

そのためクローニッヒのアイデアは日の目を見ませんでした。しかし、その数カ月後、オランダのジョージ・ウーレンベックとサミュエル・カウシュミットが同じ考えにたどり着き、こちらはパウリに相談せずに発表しました。実はこの二人も、論文を投稿してから、物理学の重鎮であるヘンドリック・ローレンツにこの話をしたところ、パウリと同様の指摘を受けます。そこであわてて論文を取り下げようとしましたが、間に合わずに、論文は印刷されてしまいました。それで、ウーレンベックとカウシュミットが、素粒子のスピンの提唱者ということになっているのです。

さらにパウリ自身も1927年に考えを変えます。

量子力学では、さまざまな量に「最小の単位」というものがあります。たとえば、プランクの量子論では、光のエネルギーに最小の単位がある。これを担うものが、光子と呼ばれる粒子でした。この点について深く考えたパウリは、量子力学を正しく使うと、回転の勢いにも最小の単位があることに気がつきました。

ニュートンの力学では、長さや回転の速さを変化させていくと、角運動量が連続的に変化することになります。しかし、パウリは、いろいろな量がとびとびの(離散的な)値を取る量子力学では、これを考え直さなければならないことに気がつきました。そして、大きさを持たない電子でも、量子力学で許される「最小の単位」の角運動量なら持っていてもよいことに気がついたのです。この角運動量の最小単位のことを、スピンと呼びます。

電子には、進行方向に向かって時計回りの回転に対応するプラスのスピンと、反時計回りの回転に対応するマイナスのスピンという、二種類のスピンの状態がある。これによって、原子の中の一つの軌道に、二つまでの電子を入れることができるというパウリの規則が説明できるようになりました(下の図17を参照)。さて、話をパリティの破れに戻しましょう。

角運動量の最小単位であるスピンは、電子だけでなく、クォークやニュートリノにもあります。実は、標準模型に含まれるフェルミオンは、すべて最小単位のスピンを持っています。そのスピンは、粒子の進行方向に向かって時計回りだったり、反時計回りだったりする。

そこで、ファインマンは、時計回りのスピンを持つ粒子だけに弱い力が働くとしてはどうかと考えました。

パリティ対称性とは、「鏡に映した世界の現象も同じ物理法則にしたがう」ということでした。しかし、時計回りの粒子を鏡に映した場合、それは反時計回りになります。弱い力が、時計回りのスピンを持つ粒子だけに働くのなら、鏡に映した世界では、反時計回りのスピンを持つ粒子だけに働いている。つまり鏡のこちら側と向こう側で物理法則が異なるわけで、弱い力はパリティ対称性を破っていることになるのです(下の図18を参照)。『強い力と弱い力』 第四章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

第4章).jpg)

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第四章 より抜粋)

一つの軌道に二つの電子が同時に存在する。

その矛盾を解決したのが、「スピン」というアイデアでした。

弱い力は、二種類のスピンのうち、「反時計回りのスピン」を持つ粒子だけに働いている(つまり、パリティ対称性が破れている)。

それに気づいたファインマンのひらめきは、まさに世紀の大発見といえる画期的なものでした。

「弱い力」が働くのは、粒子の質量がないから

弱い力がパリティ対称性を破る仕組みはわかりました。

しかし、この仕組みをヤン–ミルズ理論を組み合わせようとすると、困った問題が起こります。

ヤン–ミルズ理論では、素粒子がボゾンをやり取りすることで力が伝わります。たとえば、強い力に応用すると、クォークがグルーオンを放出したり吸収したりするときに、色が変わり、それに伴って、クォークの間に引力が働きます。弱い力の場合には、WボゾンやZボゾンをやり取りすることで、アップクォークがダウンクォークになったり、ニュートリノが電子に変わったりします。

そこで、ファインマンとゲルマンのアイデアをヤン–ミルズ理論と組み合わせると、WボゾンやZボゾンを放出したり受け取ったりできるのは、進行方向に向かって時計回りのスピンを持つ粒子だけということになります。

ところが、ここで問題が起きます。

進行方向に向かって時計回りのスピンを持つ粒子があったとしましょう。それを見ている人が、粒子よりも速く走っているので、粒子は反対方向に遠ざかっているように見えるはずです。しかし、スピンの回転方向は変わらないので、粒子の進行方向に向かって時計回りのはずだったスピンが、追い越してから見ると反時計回りのスピンになってしまいます。

次に、この時計回りの粒子がWボゾンを放出しながら走っているとしましょう。これを、粒子より速く走っている人が観測すると、反時計回りの粒子がWボゾンを放出しているように見えるのです(下の図20を参照)。

物理法則は、どの観測者から見ても同じである必要があります。観測の仕方によって変わるのでは、法則とは呼べません。では、どうすればいいのか。実は、この問題を理論的に解決する方法が一つだけありました。

電子やクォークに質量がなければいいのです。

1905年に発表した特殊相対論で、アインシュタインは物質の速度が光速を超えられないことを明らかにしました。そして、光速で移動できるのは光子など質量のない粒子だけです。そして、質量がゼロの粒子は誰も追い越すことができない。電子やクォークに質量がなければ、これらの粒子は常に光速で走っているので、追い越して振り返ってみることはできません。時計回りのスピンを持つ粒子は、誰が観測しても時計回りということになります。

粒子が質量を持たなければ、「時計回りのスピンを持つ粒子だけがWボゾンやZボゾンを放出したり受け取ったりできる」という法則を立てても、矛盾しないのです。『強い力と弱い力』 第四章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第四章 より抜粋)

どんな粒子でも、光速で動いていない限り、追い越して反対から観測すると、回転方向が入れ替わってしまいます。

粒子を観測する位置によってスピンの方向が変わってしまう。

それでは、弱い力の『「反時計回りのスピン」を持つ粒子だけに働く』という性質と矛盾がおきます。

その問題の唯一の解決策が「電子やクォークが質量を持たない」でした。

質量がゼロなら、光速で動くことになるため、理論上、追い越して反対から観測することはできませんね。

弱い力のカギを握る「対称性の自発的破れ」とは?

弱い力が伝わるには、もともと質量がゼロのWボゾンやZボゾンが質量を持つ必要があります。

その仕組みを理解するには、「対称性の自発的破れ」という概念を知る必要があります。

対称性の自発的破れというアイデアを思いついたのは、日本の物理学者・南部陽一郎です。

南部は、超電導と呼ばれる現象について深く考え、その中に「隠された対称性」があることを見抜き、対称性の自発的破れの概念に到達

します。

さらに、これを素粒子論に応用し、素粒子の質量について新しい見方を与え

ました。

超伝導研究の始まりは、19世紀の終わりの頃のことです。金属の温度を下げていくと電気抵抗が下がることから、絶対ゼロ度まで下げると抵抗もゼロに近づくのではないかと予想されました。

そして1911年に、オランダのカメルリング・オネスが、温度を下げて固体になった水銀をさらに冷やしていくと、絶対ゼロ度になる前、4.19度になったところで電気抵抗が突然ゼロになってしまったのです。これが超伝導と呼ばれる現象で、この発見によりオネスは2年後にノーベル賞を受賞します。

超電導状態の物体には不思議な現象がいろいろ起こります。その中でも、本書のテーマと深い関係があるのは1933年に発見された「マイスナー効果」、超電導状態の物体の中に磁力線が入り込めなくなる現象です。そのため、超電導物質の上に小さな磁石を置くと、入り込めない磁力線がその下に詰まってしまうので、ぷかぷかと浮かびます。

超伝導体の上で浮いている磁石の写真をご覧ください(下の図21左を参照)。これを見ると、「磁石同士の反発力で浮いているのでは?」と思う人もいるでしょう。しかし、もし下にも磁石があって、N極同士もしくはS極同士の反発で浮いているのだとしたら、浮いた磁石はすぐにひっくり返って、下の磁石とくっついてしまうはずです。ところが、そうはなりません。下に向けたのがN極だろうがS極だろうが、磁石はいつまでも浮いているのです。磁石が浮いているのは、超伝導体に入れない磁力線が、磁石と超伝導体の間に詰まっているからです(下の図21右を参照)。

では、なぜ超電導状態の物体には磁力線が入り込めないのでしょうか。

マイスナー効果が発見された2年後に、フリッツとハインツ・ロンドンの兄弟は、その説明に最初の一歩を踏み出します。彼らは、超電導物質の中では「光が重くなる」と主張しました。電磁気の力を伝えるのは、その最小単位である光子であることはこれまで何度かお話しました。電磁気の力が遠くまで伝わるのは、光子の質量がゼロだからです。しかし質量があると、遠くまで飛べないので、その力はすぐに減衰してしまいます。ですから、もし超伝導体の中では光子が質量を持つとすると、光子が超伝導体に入ったとたんに、電磁気の力が急ブレーキをかけたように弱まり、磁力線は超伝導物質の中に入り込めなくなるのです。

しかし、ロンドン兄弟は、光子が質量を持つようになれば、マイスナー効果が説明できると言っただけでした。どのような仕組みで光子が質量を持つのかは説明していません。

(中略)

南部は、どのようにして対称性が自発的に破れていることに気がついたのでしょうか。

そのヒントの一つとなったのは、二十世紀前半にドイツで活躍した数学者エミー・ネーターの仕事ではないかと、私は想像しています。ネーターは、代数学などの抽象的な数学を専門としていましたが、アインシュタインの重力研究に触発されて、理論物理学にも興味を持ちます。そして、エネルギーや粒子の数などの物理量が保存する場合には、その背後の自然法則が対称性を持っているという一般的な規則を見つけました。この規則は、彼女の名前を取って「ネーターの定理」として知られています。

ネーターの定理によると、電子の数が保存するときには、それに関係する何らかの対称性があるはず。そうすると、超電導で「電子の数が保存しない」のは、この対称性が壊れてしまったからではないか。私の後講釈ですが、南部はこのように考えたのかもしれません。

南部は、ノーベル賞の受賞記念講演で、対称性の自発的破れを、次のようなたとえで説明しています。

広い体育館の中にたくさんの人々が並んで立っていると思ってください。この体育館は完全な円形で、壁には時計もなければバスケットボールのゴールやステージもありません。したがって、どちらを見ても風景は同じ。つまり回転対称の状態です。

特別な方向がないので、そこに立っている人々はどちらを向いてもよさそうです。ところが彼らは付和雷同しやすい性格で、周りの人たちと同じ方向を向きたがる。最初はバラバラの方向を見ているのですが、その中の何人かがある方向を向くと、周囲もそれにつられて同じ方向を向くようになります。その結果、体育館そのものは回転対称なのに、そこにいる人々がすべて同じ方向を向く。回転対称性が自発的に破れているのです。

こうして対称性が自発的に破れたのは、そのほうがエネルギーの状態が低くなり、安定するからです。人と違う方向を向くのには、エネルギーが要る。体育館の中の人々にとっては、全員が同じ方向を向いたときがエネルギーが一番低いのです。南部は、バーディーンたちが考え出した超電導の状態––電子の数が定まらない状態––は、このように対称性が自発的に破れた状態であると理解したのです。

なぜ超電導が超低温で起きるかについては、次のように考えればいいでしょう。温度が高いのは、体育館に集まった人々がザワザワと騒がしくしているのと同じような状態です。何らかの式典が始まる前は、往々にしてそんな雰囲気でしょう。そのとき、人々はそれぞれバラバラな方向を向いています。その中で数人のグループがどちらかを向いても、それは周囲の人々に伝わりません。

しかし雰囲気が落ち着いて体育館が静まってくると、それが伝わりやすくなります。誰かが右を向くと、何となくみんながそちらを向くようになる。バラバラだった体育館の空気に、ある種の一体感が生まれるのです。この静まった状態が、温度の下がった状態にほかなりません。水銀を使ったオネスの実験では、この対称性の自発的な破れは絶対温度4.19度で起きるわけです。

このように、温度を下げていくとあるときに性質が劇的に変わることを、「相転移」と呼びます。たとえば、大気圧で水の温度を下げていくと、摂氏0度で氷になるのも相転移の例です。「水の相」が「氷の相」になるので、相転移と呼ぶのです。

これと同じように、体育館の中でも相転移が起きます。温度が高いと、人々がバラバラの方向を向いていて特別の向きがない。これは「回転対称性が破れていない相」にあると言えます。そこで温度を下げていくと、あるときに人々の向きが一斉にそろって「対称性が自発的に破れた相」になるのです。

もちろん、固体水銀を絶対温度4.19度にまで下げたときに、通常の金属から超伝導体に変化する現象も、相転移の一種です。電気抵抗のある金属は対称性が破れていない相、抵抗がゼロになる超伝導体は対称性が自発的に破れた相であることになります。『強い力と弱い力』 第五章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第五章 より抜粋)

通常の状態では、当たり前のように存在する「対称性」という現象。

それが超低温の超伝導体のような特殊な状況では、壊れてしまうということです。

対称性が破れることで、光が質量を持つ、つまり速度が遅くなる。

そのため、光の持つ電磁気力が急激に弱まり、磁力線が入り込めなくなる。

それが超伝導体に働く「マイスナー効果」の原理です。

ところで、光が質量を持つということは「縦波」を持つということです。

速度が遅くなった光が持つ「縦波」は、何が振動しているのでしょうか。

南部は、超電導状態のように対称性が自発的に破れると、新しいタイプの波が現れることに気がつきました。南部がノーベル賞受賞記念講演で使ったたとえ話を、もう一度使って考えてみましょう。

体育館の中にいる人たち全員が同じ方向を向いているときに、一人だけあらぬ方向を向くのはいろいろな意味で大きなエネルギーが必要です(下の図28を参照)。「出る杭は打たれる」とも言われますから、突飛な行動はよほどの意欲や覚悟がなければできないものです。そのため、超電導状態でも、そういうことは起きにくくなっています。

しかし、ほんの少しだけ首を左右に振ることは簡単にできるでしょう。長い間同じ方向を向いているのに疲れた人が、少し首を動かしてみる。そうすると、それにつられて隣の人も少しだけ振る。そのまた隣の人もまた首を振る・・・・・という具合に首振りの動作がさざ波のように伝わっていく(下の図29を参照)。一人だけで別な方向を向くのは大変ですが、首振りのさざ波を起こすためにはあまりエネルギーはいりません。さらに、さざ波の波長を長くしていくと、首振りの方向がゆっくりゆっくり変わっていくので、波を起こすためのエネルギーをいくらでも小さくすることができます。

電磁波の最小単位が光子であるのと同じように、この波にも揺れの最小単位があって、粒子の性質を持ちます。アインシュタインの「E=mc2」でエネルギーと質量が比例していたことを思い出してください。波の波長を長くすればエネルギーはいくらでも小さくできる。波長が無限に長くなると、エネルギーはゼロになります。この式で左辺のEをゼロにできるということは、対応する粒子の質量mもゼロであるということになります。

ここでは、体育館の中の人たちのたとえで考えましたが、南部は、対称性が自発的に破れている状態ならば、どのようなものであっても、ちょっと揺らしてやれば簡単にさざ波が伝わる。そして、このさざ波の最小単位として、質量のない粒子が必ず現れることに気がつきました。

しかし、それをどういう形で発表するかを思案しているうちに、ケンブリッジ大学にいたジェフリー・ゴールドストーンから先に論文が届いてしまいます。南部はそのとき「トンビに油揚げをさらわれたようだった」と回顧しています。しかし、対称性の自発的破れの理解についての南部の貢献は広く知られていたので、この粒子は二人の名を冠して「南部–ゴールドストーン・ボゾン」と名付けられました。対称性が自発的に破れたときに現れる質量のない粒子は、必ずボゾンの性質を持つので、このように呼ばれているのです。さて、超伝導体の中で、光が質量を持つようになる理由を説明する準備ができました。

超伝導体の外では、電磁波は光の速さで伝わり、光子の質量はゼロです。このような電磁波が超伝導体の中に入ろうとしたとします。もともと超伝導状態とは電子の状態のことで、電子は電荷を持っているので、この状態は電磁場に反応します。ですから、電磁波が超伝導体に入ると、超電導状態が揺り動かされます。

南部のたとえ話で考えてみましょう。体育館の中に電磁波が入っていくと、そこに立っている人々が電磁波で揺り動かされるので、これをかき分けて進んでいかなければいけなくなります。特に、人々が軽く首を振るさざ波は小さなエネルギーでも起こるので、電磁波が超伝導物質の中を伝わろうとすると、簡単に発生してしまいます。つまり、超伝導体の中では、電磁波とさざ波がからみ合って、一緒に伝わることになる。光子は素直に伝わることができず、南部–ゴールドストーン・ボゾンと混ざり合うような恰好になります。この余計なプロセスがあるために、光子の速度が光速よりも遅くなる。つまり、光子が質量を持ってしまうのです。

光が質量を持つためには、先ほどの話にあるように、縦波成分が必要になります。しかし、電場と磁場の振動だけでは、横波にしかなりません。縦波は何が振動しているのでしょうか。

超伝導体の中には、ちょうど都合よくさざ波、––南部が使った体育館のたとえ話では、人々の首振り運動––が起きています。このさざ波が縦波になるのです。光子を遅くした責任を取るために、南部–ゴールドストーン・ボゾンが、光子の縦波に変身して辻褄を合わせると言ってもよいでしょう。つまり、超伝導体の中の光とは、電場と磁場が作る横波と、南部–ゴールドストーン・ボゾンが作る縦波が一緒になったものだったのです。光にも南部–ゴールドストーン・ボゾンにも質量がなかったのですが、二つが組み合わさって横波と縦波を作ると、質量を持つようになるのです。

こうして、超伝導体の中で光子が重くなる仕組みも、対称性の自発的破れによって説明できるようになりました。『強い力と弱い力』 第五章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第五章 より抜粋)

「光子」と「南部–ゴールドストーン・ボゾン」。

この2つの質量のない粒子同士が結びついて、横波と縦波を作ると、光に質量が生まれるのですね。

超電導のような特殊な現象を「対称性の自発的な破れ」という独自のアイデアで説明した。

さらには、それが素粒子の世界にも応用できることを示唆した。

この南部先生の功績は、やはり、ノーベル賞に値する偉大なものです。

弱い力の“3つの謎”は、いかにして解けたのか?

南部先生が発想した「対称性の自発的破れ」を素粒子の模型に導入するために新たに導入されたのが「ヒッグス場」です。

ヒッグス場は、電子やクォークなどの素粒子に質量を与える

場として、ピーター・ヒッグスらによって提唱されました。

超電導状態で対称性が自発的に破れると、光が質量を持つ。

ヒッグス場も、同様に、対称性を自発的に破ること、で質量を生み出す働きをする。

それがヒッグスたちが考えた理論です。

弱い力には、3つの未解決の謎がありました。

〈第一の謎〉

Wボゾンの質量は、いかにして生まれるのか?

〈第二の謎〉

素粒子の種類を入れ替える仕組みどのようなものか?

〈第三の謎〉

クォークや電子などのフェルミオンは質量を持っている(光速より遅い)のに、対称性を破るのはなぜか?

「ヒッグス場」は、弱い力が発生する仕組みに応用できる。

そうひらめいたのは、米国の科学者・スティーブン・ワインバーグです。

ワインバーグは、ヒッグス場を自らの理論に取り込み、電磁気力と弱い力を統一した「電弱統一理論」(ワインバーグ–サラム模型)を打ち立て、見事にこの3つの謎を解明しました。

ワインバーグのひらめきによって、電磁気力を伝える光子には質量がないのに、弱い力のWボゾンが質量を持つ理由がわかりました。超伝導体の中で光が重くなったように、ヒッグス場の働きによる対称性の自発的破れによってWボゾンが質量を持つのです。

これで第一の謎が解決しました。では、残りの二つの謎はどうでしょうか。

第二の謎は、ベータ崩壊でダウンクォークがアップクォークに変化するように、弱い力は性質の違う素粒子を入れ替えるという問題でした。

また、第三の謎は、クォークや電子などのフェルミオンが質量を持っているということ。これは、時計回りのスピンを持つフェルミオンのみが、Wボゾンを放出したり吸収したりできるという説明と矛盾しているように見えます。質量があるとフェルミオンは光より遅くなるので、追い越して振り返ってみると、時計回りだったスピンが、反時計回りになっているからです。

ここで前章で説明したカイラル対称性を思い出しましょう。時計回りのスピンのフェルミオンだけを入れ替える対称性がカイラル対称性でした。入れ替える粒子の性質が異なれば、もちろんこのような対称性はありません。しかし、もし粒子の性質が同じであっても、粒子が質量を持てばカイラル対称性は破れてしまいます。

つまり、第二と第三の謎は、いずれもカイラル対称性の破れの問題と考えることができます。

もし、アップクォークとダウンクォークを入れ替えたり、電子とニュートリノを入れ替えるカイラル対称性があれば、弱い力にヤン–ミルズ理論を使うことには問題はありません。もちろん、現実の世界では、このカイラル対称性は破れています。そこで、もともとの基本法則にはカイラル対称性があったのだが、自発的に破れたのだとしたらどうでしょうか。

ワインバーグは、ヒッグス場を使うことで、電子とニュートリノを入れ替えるカイラル対称性が自発的に破れる仕組みを考えました。ヒッグス場をうまく設定することで、カイラル対称性が破れても、弱い力にヤン–ミルズ理論が使えるように工夫したのです。

たとえば、強い力ではクォークの「色」を入れ替える対称性が破れていないので、ヤン–ミルズ理論を使うことができます。しかし、この理論の中に、「色」の入れ替えで変化する状態があることはかまいません。たとえば、赤色のクォークが一つだけある状態を考えると、色を入れ替えると違う状態になります。しかし、そのような状態があっても、ヤン–ミルズ理論を使うことには問題はありません。

対称性が自発的に破れるとは、たまたま一番エネルギーの低い状態である「真空」が、カイラル対称性を保たず、対称性のもとで変化してしまうということにすぎません。基本法則の段階で対称性が破れているわけではないので、ヤン–ミルズ理論を使っても矛盾は起きないのです。

すなわち、カイラル対称性が自発的に破れるのであれば、理論自体には、時計回りのスピンを持つアップクォークとダウンクォークを入れ替える対称性がある。電子とニュートリノを入れ替える対称性もある。ただ、ヒッグス場の働きで、この対称性が隠されているだけである。ワインバーグはこのように考えたのです。

このように、ヒッグス場による対称性の自発的破れを使うことで、弱い力の三つの謎が克服されました。電磁気力、強い力、弱い力の三つの力が、すべてヤン–ミルズ理論を基礎にしていることがこれで明らかになったのです。『強い力と弱い力』 第六章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

カイラル対称性とは、時計回り、反時計回りどちらか一方のスピンの粒子だけを入れ替える対称性

のことです。

超伝導体の中では、光(光子)の速度が遅くなり、質量を持つことで対称性が自発的に破れます。

Wボゾンなどの他のボゾンがヒッグス場を通ることで、それと同じようなことが起こるということですね。

ヤン–ミルズ理論は、マクスウェルの電磁気理論に一般相対性理論などを組み込むことで拡張して構築した理論です。

その新しい理論と、これまた新しいアイデアである「ヒッグス場」を組み合わせることで、「弱い力」の謎を解いてしまったワインバーグ。

その業績は、後世に残る偉業であることは間違いありませせん。

この世界には「ヒッグス場」と「ヒッグス荷」がある

ヒッグス場を使うと、素粒子の質量がどのようにして説明されるのでしょうか。

電磁場の効果との比較で、考えてみましょう。

電磁場がある場所を、電子のように電荷を持つ粒子が通ると、粒子の運動状態が変化します。これと同じように、ヒッグス場があると、そこを通る素粒子の性質が変わります。ただし、電磁場のように粒子の運動が変化するのではなく、質量の値が変わるのです。

電磁気では、電磁場を強くしていくと、その中の電子の受ける力が強くなります。電磁場が弱ければ電子が受ける力も弱まり、電磁場がゼロになれば受ける力もゼロになる。それと同様、素粒子の質量はヒッグス場によって変わります。ヒッグス場の値を大きくすると、すべての素粒子の質量は一様に大きくなり、ヒッグス場の値が小さければ、質量は一様に小さくなるのです。

ただし、ヒッグス場の値によって質量が変化するとはいえ、それらの素粒子がどれも同じ質量を持っているわけではありません。素粒子の質量の値はさまざまです。そのわけは、それぞれの素粒子が異なる「ヒッグス荷」を持つからです。

電磁場の影響力は、粒子の「電荷」の大きさによって異なります。電荷の小さい粒子は電磁場から受ける力が弱く、電荷の大きい粒子は受ける力が強い。それと同様、素粒子には、ヒッグス場から受ける影響力の度合いを表す「ヒッグス荷」があります。ヒッグス荷が小さい素粒子は場の影響も小さいので質量が小さく、大きいヒッグス荷を持つ素粒子は質量も大きくなる。電磁気力を運ぶ光子は、ヒッグス荷を持たないので質量がありません。つまり素粒子の質量は、「ヒッグス荷×ヒッグス場の値」に等しいのです。

ヒッグス場がこのような性質を持てば、弱い力を伝えるWボゾンや、それを放出・吸収するフェルミオンが質量を持っても、弱い力の働き方との矛盾が起きません。弱い力の三つの謎を解くことができます。ヒッグス場を考えた意義は、まさしくそこにありました。

しかし今のところ、そのヒッグス荷やヒッグス場の値がどのように決まったのかは理解されていません。素粒子の質量は実験によってわかっているので、これが「ヒッグス荷×ヒッグス場の値」になるように、ヒッグス荷やヒッグス場の値を逆算することはできます。しかし、その値を、基本原理から導出することはできていないのです。

ヒッグス粒子が「質量の起源」を説明すると思っていた人は、今の話を知って拍子抜けしてしまったのではないでしょうか。「素粒子に質量があるのは、ヒッグス場とヒッグス荷とがあるからだ」としか言っていないからです。標準模型以前には「この世界の素粒子には質量がある」と言っていたのを、標準模型で「この世界にはヒッグス場とヒッグス荷がある」と言い換えただけです。どのようにしてヒッグス場の値ヒッグス荷が決まったかについては、口をつぐんでいるのです。「それだけでは、質量の本質や起源を何も説明していないではないか」と言いたくなる人もいるかもしれません。

それに対する私の答えは、「そのとおり!」です。

そもそも、素粒子論の研究者たちは、「素粒子の質量の起源を説明しよう」という問題意識で標準模型を考え出したわけではありません。ヒッグス場を導入したのは、弱い力の三つの謎を解くためです。そして、これを使うと電磁気の力と弱い力の統一も達成できることに気がついたのです。『強い力と弱い力』 第六章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

「電磁気力」と「強い力」と「弱い力」。

この3つの力を統一する理論を「大統一理論」と呼びます。

この理論では、宇宙開闢から10の36乗分の1秒までは三つの力が同じ性質を持っていたが、その時点で相転移が起こり、強い力だけが分かれて

いった。

そして、さらに1兆分の1秒になったときに、今度はヒッグス場による相転移で弱い力と電磁気力も分かれた

と説明されています。

「ヒッグス粒子」はどのように生まれるのか?

ヒッグスが、自分の作った模型をよく調べてみたところ、ヒッグス場の波の最小単位として、南部–ゴールドストーン・ボゾンのほかに、もう一つ、質量を持つボゾンが現れる

ことがわかりました。

これが「ヒッグス粒子」です。

大栗さんは、ヒッグス場からヒッグス粒子が生まれる様子を以下のように説明しています。

ヒッグス粒子が現れる様子を説明するためには、まずヒッグス場とは具体的にどのようなものかを解説する必要があります。

図32に描いたようなボールの運動を考えてみましょう。中央部分の盛り上がった「山」と、それをぐるりと取り囲む「谷」の様子は、中心を固定してぐるぐる回しても変わりません。この図は回転対称なのです。

そこであたかも下向きに重力が働いているかのように、ボールは下に向かったほうがエネルギーが低くなるとしましょう。標準模型には重力は含まれていないので、本物の重力が働いているのではありません。ヒッグス場の持つエネルギーがこの図のようになっていると考えるのです。

山の頂上にボールを置いてみましょう。この時点では、まだ対称性が保たれています。山の頂上は不安定で、ボールは山を転がり落ちてしまいます。すると、どうでしょう。谷底のある場所にボールが落ち着くと、その状態はもはや回転対称ではありません。ボールの位置によって特別な方向が選ばれて、対称性が自発的に破れてしまったのです。

さて、ヒッグス場の説明です。第二章で説明したように、場とは場所ごとに何らかの値が決まっているものです。ヒッグスたちの理論では、図に描かれたこのボールの位置を場の値と考えます。なじみのない考え方かもしれないので、もう少し説明しましょう。

前章でお話した体育館のたとえでは、体育館の中の場所ごとの人の向く方向が決まります。この場合には体育館の中に、「人の向く方向の場」があると考えることができます。場所が違えば、そこにいる人の向いている方向が違ってもよい。これが場の考え方でした。

これと同じように、ヒッグス場があると、私たちの空間のどの場所に行っても、ヒッグス場が定まっています。「この場所でのヒッグス場の値は何ですか」と聞くと、図の中にある位置が指し示され、「これが、この場所のヒッグス場での値ですよ」という答えが返ってくるのです。ヒッグス場の図32に描かれたボールは、ヒッグス場の値を指定するためのもの。ヒッグス場の値は場所によって違ってよいので、場所ごとに図の中のボールの位置が動いていってもよいことになります。

たとえば、ヒッグス場の一番エネルギーの低い状態は、どの場所でも、ボールが谷底の決まった位置にある場合です。ヒッグス場がそのような値になると、対称性が破れてしまいます。

体育館のたとえでは、人々がゆっくり首振り運動をしても、ほとんどエネルギーがかかりませんでした。そして、首振りのさざ波の最小単位が、対称性の自発破れに伴う南部–ゴールドストーン粒子でした。ヒッグス場でこれに対応するのは、ボールの位置が谷底に沿ってゆっくり動き回る運動です(下の図33を参照)。谷底ではエネルギーが最小なので、ボールが谷底にとどまったままゆっくり動いていくのならエネルギーはほとんどかかりません。ヒッグス場の場合には、これから南部–ゴールドストーン粒子が生まれます。

ワインバーグ–サラム模型では、南部–ゴールドストーン粒子はWボゾンの縦波になって、これらのボゾンに質量を与える役割を果たします。

これに対して、ボールが谷底からよじ登ったり下りたりする運動も考えられます(下の図34を参照)。この運動に対応する粒子が、ヒッグスの予言したヒッグス粒子なのです。

ヒッグス粒子を生み出す「上り下り運動」は、対称性の自発的破れには直接関与していません。Wボゾンの縦波になったのは、谷底を這い回る南部–ゴールドストーン粒子です。ヒッグス粒子は、いわばおまけのようなものでした。

実際、対称性が自発的に破れるのに、ヒッグス粒子が現れない理論もあります。弱い力の三つの謎を説明するもう一つ別の理論である「テクニカラー理論」がその例です。この理論には、図のような谷底をよじ登ったり下りたりする運動が含まれていないため、ヒッグス粒子に対応する粒子を予言しません。

そのため、ヒッグス粒子は、対称性の自発的破れには必要ないにもかかわらず、ヒッグスたちの理論を象徴する存在になりました。ヒッグス粒子が発見されればヒッグスたちの理論が正しく、テクニカラー理論は誤りであることが検証できるからです。その意味で、ヒッグス粒子の有無が注目されていたのです。『強い力と弱い力』 第六章 より 大栗博司:著 幻冬舎:刊

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(『強い力と弱い力』 第四章 より抜粋)

冒頭に書いたとおり、ヒッグス粒子の存在が発見されたのは2012年です。

ヒッグス粒子の存在が予言されたのは1964年ですから、48年もの長い年月がかかったことになります。

ヒッグス粒子の発見が、物理学上の歴史的なイベントだといわれるのが、この事実からもよくわかりますね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

素粒子の標準模型は、ヒッグス粒子の発見によって完成しました。

しかし、これで終わりではなく、まだまだ数多くの課題が残っています。

例えば、標準模型では「電磁気力」「強い力」「弱い力」の3つの力を説明していますが、「重力」は入っていません。

重力も、他の力と同じように、それを伝えるボゾン粒子(重力子)があると想定されています。

しかし、その存在が発見されていないどころか、力が弱すぎるため、そのための方法も見つかっていない状況です。

現在の標準模型にある18種類の素粒子では、この宇宙に存在する物質全体の5%程度しか説明できないともいわれています。

大栗さんは、標準模型を「新宿駅」に例えて、発展途上の理論であることを指摘されています。

新宿駅が今も拡大し続けているのと同様、素粒子の標準模型も、発展し続けているのですね。

やがて技術の進歩と革新的なアイデアによって、この宇宙に存在する物質すべてを説明する理論が完成するでしょう。

その日が来るのが楽しみですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『2040年の世界とアセンション』(吉濱ツトム) 【書評】『2040年の未来予測』(成毛眞)

.jpg)