【書評】『一生食える「強み」のつくり方』(堀場秀雄)

お薦めの本の紹介です。

堀場秀雄さんの『「プチスキル」をかけ合わせて「レア人材」になる 一生食える「強み」のつくり方』です。

堀場秀雄(ほりば・ひでお)さんは、日本の大学を卒業後、米国の大学院を経て、ゼネラル・エレクトリック(GE)、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)などの一流外資企業を経験されています。

その後独立し、オンライン英会話学校を設立、同校の学長を務められています。

生き残るヒントは「かけ算」にあった!

変化が激しく、先の見通せない今の世の中。

新しい事業が次々と誕生する一方で、時代の流れに対応できない事業や業種はどんどん淘汰(とうた)されています。

ある調査では、「企業の99.98%は30年以内に消える」という結果もあるそうです。

一般的に、ある分野で圧倒的な実績を残すレベルのスキルの習得には、「1万時間」が必要だと言われています。

堀場さんは、1万時間かけて習得するスキルを「プロスキル」と呼びます。

一方、その4分の1、2500時間程度の投資で得られ、100人に1人くらいの人が持つ「それなりのレア度のスキル」を「プチスキル」と呼びます。

堀場さんは、プロスキルを一つだけ習得するよりも、「プチスキル」を四つ習得し、それをかしこく「かけ算」したほうが、これからの時代に食っていくための「強み」になる

と強調します。

プチスキルをかけ算する方法には、次の三つのメリットがあります。

- プチスキルなら「2.5年」で習得可能。普通の人でもやりきれる!

- プチスキルならスキルの「突然死」にも対応しやすい

- プチスキルなら組み合わせの仕方しだいで「レア人材」になれる

プロスキルの習得には10年間続けることが大事ですが、プチスキルなら2500時間、つまり1年間に1000時間の投資をしたとして、2.5年で一つのスキルを習得できます。3年以内ですので、中学、高校時代に一つの部活をやり続けていた人なら、十分に達成できる可能性があります。

もちろん、1万時間のプロスキルを持つ人並に活躍しようと思えば、単純に考えると、同じようにトータル1万時間をかけて次々とプチスキルを四つ習得する必要があるでしょう。さらにスキル同士の組み合わせの相乗効果も考えなければいけません。

ただし実際には、二つのスキルを組み合わせるだけで、ある程度結果を出せる可能性もあります。今なら、たとえば、「技術者×英語」などが有望な組み合わせでしょう。しかも、プチスキルの習得は自分のペースで可能です。一つのスキルを習得したあと、1年くらい休憩してから他のスキルに挑戦しても、それほど時間のロスはありませんし、スキルを身につけるペースをゆっくりめにしても、問題はありません。

たとえば、この10年で二つのプチスキルを身につけると決めたなら、全体でかかる時間は5000時間、一年あたり500時間ですので、平日に2時間だけ頑張ればいい計算です。プロスキルと比べて、普通の人でもなんとかなるレベルです。

では2500百時間のプチスキルで、一体どれくらいのことができるのでしょうか?

「資格 勉強時間 ランキング」というウェブサイトによると、2500時間では税理士資格を、1500時間あればUS CPA(米国公認会計士)を取得できることがわかります。弁理士試験や公認会計士も3000時間で取得できるとのことですので、効率的には勉強すれば500時間節約できると考えると、勉強時間は2500時間に収まります。ありとあらゆる資格を習得できるのがプチスキルなのです。『一生食える「強み」のつくり方』 第1章 より 堀場秀雄:著 日本実業出版社:刊

「一つのスキル習得に10年間」と聞くと尻込みしてしまいます。

しかし、「3年以内」ならばなんとか続けることもできそうです。

いずれにしても、ある程度のスパンで戦略的に進める必要がありますね。

本書は、「プチスキル」のかけ合わせで「新しい働き方」を手に入れる方法をまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

「100人中1位」の手持ちのスキルを棚卸ししよう

勝負に勝つために重要なのは、自分の得意な「戦う土俵」と、「戦う武器」を選ぶこと。

「仕事選び」についても、同じことがいえます。

プチスキルを選ぶことは、「戦う武器」を選ぶという重要なプロセスです。

プチスキルのかけ算を考えるにあたり、一番初めにやっておきたいことは、「自分の強み、自身がすでに持っているプチスキルをしっかり把握する」ということです。

そのための方法は誰もが必ず持っている「100人中1位」の手持ちのスキルを棚卸することです。

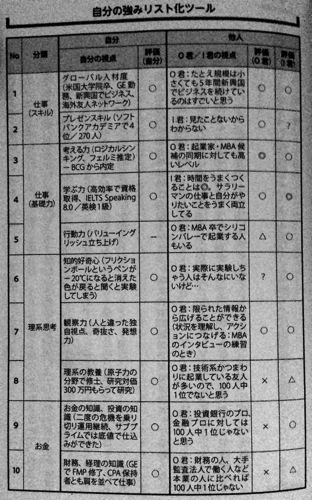

強みを認識するには、「自分が認識している強み/していない強み」「他人が認識している強み」の組み合わせで考えます。まず自分の強みと、なぜそう思うかを自分なりに一覧にしてみます。私が実際にやってみたものを次ページの図(下図を参照)にまとめました。これを「自分の強みリスト化ツール」と呼びましょう。

自分の強みを選ぶにあたっては、「小学校のときの2〜3クラスで一番になれそう(100人中1位)」なものを、10個ぐらい書き出してみましょう。

そんな強みが自分にはないと感じる場合は、100人中1位にこだわらないで、得意なものをとにかく書き出してみましょう。たとえば2001年ごろにインターネットが急速に普及した当時、私の両親はまだ、「ヤフーって何?」という状態でした。そのころインターネットにそれなりに詳しければ、とりあえずはそれを100人中1位のプチスキルに分類してかまいません。世代を超えて日本人1億人を分母に取れば、それは100分の1のスキルと言えそうだからです。そして、なぜ自分の強みだと思うのか、そのスキルを選んだのか自分なりの理由づけをします。たとえば、77ページの私のリスト(下図を参照)の場合、「1 グローバル人材度」なら、海外の大学に留学したし、GE時代はアメリカ人の上司の下でちゃんと仕事ができた。「2 プレゼンスキル」なら、ソフトバンクアカデミアで2012年度は270人中年間総合4位を取れた。「考える力」ならBCGから内定をもらえた。このような感じで理由づけしていきます。

自分が自身の強みをどれくらい把握しているか知ることはとても大事ですので、他人の意見を聞く前にまず自分一人でやってみましょう。『一生食える「強み」のつくり方』 第3章 より 堀場秀雄:著 日本実業出版社:刊

図.自分の強みリスト化ツール(『一生食える「強み」のつくり方』 P77 より抜粋)

過去に身につけたけれど、忘れてしまっていたスキルというのは、意外と多いもの。

「灯台もと暗し」ともいいますね。

そのスキルだけではどうにもならないけれど、他のスキルと組み合わせることで新たな可能性が開けてくることもあります。

何ごとも、まずは現状把握から。

いま現在持っている“スキルの棚卸し”から始めてみましょう。

「エクスペリエンスカーブ」がスキルの習得を加速させる

プチスキルの習得は、繰り返せば繰り返すほど累積経験がたまり、スキル習得のための基礎力がアップします。

たとえ関連性のないスキルであっても、習得の仕方の基本は同じなので、「エクスペリエンスカーブ(経験曲線効果)が効果を発揮する

からです。

エクスペリエンスカーブは、1960年代の後半、BCGのブルース・ヘンダーソンによって提唱されました。これは、ある業務がより頻繁に実行される場合に、それに伴う、生産、管理、マーケティング、販売などのプロセスが効率化されて、お金や時間などの貴重な資産が節約できるようになるという理論です。どのような商品やサービスにも適用できると言われており、1970年代に行なわれた調査では、この効果は様々な産業において確認されています。

たとえば、航空機の生産機数が倍になると、機数あたりの作業時間は10〜15%減少するという経験則が発見されているのです。

また、あるスキルを身につけたあとにそのスキルを使いながら他のスキルを修得する場合には、「時間の二毛作効果」も期待できます。私の例で言うと、大学院のときに英語をある程度習得していたため、GEのFMP時代は、新しく習得しているスキルは財務に関するものなのですが、英語で教育を受けていることで英語力も同時にスキルアップできました。このとき、財務のスキル+英語のスキルの二つ分の時間がかかるのではなく、英語で学ぶために多少効率は落ちますが、合わせて1.3くらいの時間で二つのスキルを効率よく習得できました。みなさんも、まったく初めてやる仕事はどうしても色々と手間取ってしまい時間がかかった経験があると思います。しかし、一度慣れれば、かなり時間を短縮できた経験があるのではないでしょうか。同様に、スキルアップも目的を明確にする、達成計画を立てる、やりきる、のサイクルを何度もくり返す中でスキル習得法の精度が向上し、よりうまく学べるようになっていくのです。

『一生食える「強み」のつくり方』 第4章 より 堀場秀雄:著 日本実業出版社:刊

多くのプチスキルを習得すればするほど、スキル習得の“コツ”をつかめるようになります。

プチスキル習得自体も、ひとつの“スキル”です。

「エクスペリエンスカーブ」の効果を上手に使い、より効率のいい習得方法を工夫したいですね。

試し上手になるためには失敗に慣れよう

効果的なプチスキルのかけ算のためには、試行錯誤で試してみるプロセスが大事

です。

目に見える形で試し、修正点を洗い出して、改善につなげる。

その繰り返しが、プチスキルのかけ算のブラッシュアップにつながります。

“試し上手”になるためには、「失敗に対する耐性を上げていくこと」が大事です。

失敗に慣れるためには「Rejection Therapy(お断りセラピー)」を試すのも一つの手です。これは、拒否されるのを前提に他人に何か頼み、30回拒否されようというもの。30回の拒否が目標なのだから気楽に人に何でも頼めます。すると、不思議なことに無理難題だと思ったようなことでも意外と受け入れてもらえることに気づくのです。このように、失敗のダメージに耐性ができれば、一段上の大きなことに挑戦できるようになります。

もう一つ重要なのは、失敗するリスクを恐れず手を挙げるということです。これは、まわりの人からの「だから、やめとけって言ったでしょ」という言葉に対する耐性だと理解してください。私の場合、もしも米国大学院留学で学位を取得できなかったら、きっと「だから海外の大学院はやめとけと言ったでしょ」と言われたでしょう。実際、BCGを逃げるように辞めたときは、「だから厳しいって言ったでしょ。そんなこと、やる前からわかってたよね?」と言われたりしました。失敗してひどい目に遭ったときに、そう言われるのは結構きついものです。

ただし、恐れず手を挙げ続ければ、いいこともあります。私自身の例で言えば、ソフトバンクアカデミアに応募したときです。

ツイッターで孫さんが私の後継者を募集するとツイートされたとき、私は何も考えずにとにかく応募しました。応募者数は1万人いて、外部からの受講生の枠は百名なので受からない可能性のほうが圧倒的に高いのです。まわりの知人や友人にも「一緒に受けようよ!」とすすめましたが実際に行動をともにしてくれた人はいませんでした。

もちろん周囲の人がそうしたように、冷静に判断し、無駄な行動は取らないというのは、大人にとっては当たり前のスキルですが、私は無謀な夢を抱き失敗する恐怖や恥の気持ちよりも、挑戦しなければ成功への切符をつかむことは絶対にできないという思いが勝ってしまうのです。根拠のない自信があるからかもしれませんが、それ以上にやらなきゃ損だという気持ちが強いです。

このときは運がよくアカデミアに入学でき、その後もアカデミア生として孫さんに直接プレゼンをさせていただく貴重な機会を何度もいただけました。もしアカデミアに入れなくても一時的に自信を失うくらいです。恥をかくことを恐れず手を挙げ挑戦すれば、日本を代表する起業家に直接プレゼンを見てもらえる機会が手に入るのです。『一生食える「強み」のつくり方』 第5章 より 堀場秀雄:著 日本実業出版社:刊

習得したプチスキルも、使わなければ「宝の持ちぐされ」です。

誰でも失敗するのは怖いし、恥ずかしいです。

でも、それらを乗り越えなければ、先には進めません。

「失敗に慣れる」。

重要なことですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

これからの時代は「個人」が活躍する時代だといわれています。

企業に勤めて上司の命令に従っていれば安泰だ、というのは過去の話。

自分は何ができて、何がしたいのか。

肩書を外した“素の自分”の実力が、より問われるようになるのは間違いありません。

「プチスキル」の数は無限にあります。

それらを組み合わせることにより、無限の職業が生まれます。

自分の個性がそのまま自分の職業になる。

本書は、そんな夢のような話の実現性を高め、キャリアアップに対するやる気を起こさせてくれます。

【書評】『禅脳思考』(辻秀一) 【書評】『ホ・オポノポノ』(イハレアカラ・ヒューレン)