【書評】『生産性』(伊賀泰代)

お薦めの本の紹介です。

伊賀泰代さんの『生産性―――マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの』です。

伊賀泰代(いが・やすよ)さんは、キャリア形成コンサルタントです。

日本のビジネスパーソン・企業に足りないのは「生産性」

1980年代、日本の「ものづくり」は、世界を席巻していました。

しかし、バブル崩壊とともに、その勢いは影を潜めます。

中国など新興国の台頭などもあり、日本の世界での地位は、低下する一方です。

「失われた20年」

ともいわれる、日本の長期低迷の原因は、どこにあるのでしょうか。

伊賀さんは、日本における(工場以外での)生産性に関する意識の低さが、世界と戦う日本企業にとって、大きな足かせとなっている

と指摘します。

「競争に勝つためには、より長く働く必要がある」という労働投入型の発想では、人も組織も疲弊してしまうし、新しい技術や仕組みを積極的に取り入れ、生産性をどんどん上げていこうとする生産性重視の企業に勝てるはずがありません。

また最近よく耳にする「働き方改革」という言葉にも危うさを感じます。経済成長には女性や高齢者、外国人など新たな働き手が不可欠と考えるのもまた、労働投入型の発想だからです。長時間労働の是正に関しても、「低い生産性の仕事を長時間、社員に課している企業」と「極めて高い生産性で朝から晩まで働き、圧倒的なスピードで世界を席巻してゆく企業」の違いが理解されているようにはみえません。とはいえ、ここでひとつ明確にしておきたいことがあります。それは、日本と米国の組織を比べたとき、リーダーシップと生産性以外には、その人材力や組織力を左右する決定的な要因は何もないということです。勤勉さや規律性の高さはもちろん、分析力や論理思考力、そして技術力から創造力まで、日本のビジネスパーソンの資質は極めてハイレベルです。あとはリーダーシップと生産性の重要性をしっかりと理解し、真摯にその向上に取り組めば、スタートアップ企業であれ大企業であれ、日本企業は今よりはるかに高い地点に到達できるはずです。

『生産性』 はじめに より 伊賀泰代:著 ダイヤモンド社:刊

本書は、日本がグローバル社会で生き残るカギになる「生産性」を高めるためのノウハウをまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

生産性向上のための四つのアプローチ

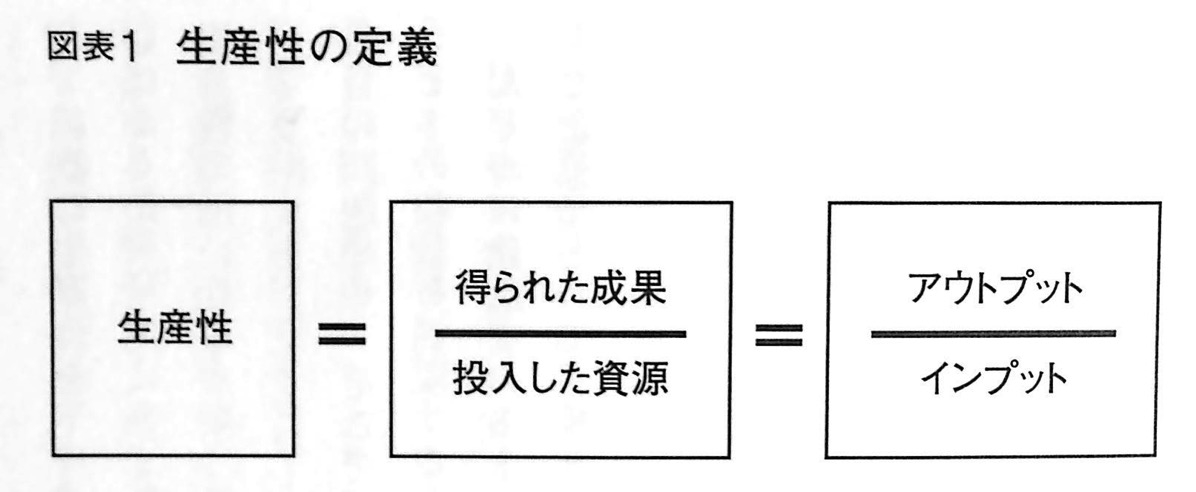

生産性は、「成果物」と、その成果物を獲得するために「投入された資源量」の比率

として計算されます(図表1、下図を参照)。

図表1.生産性の定義 (『生産性』 第1章 より抜粋)

生産性を上げるには、「分子の最大化」と「分母の最小化」の2つの方法があります。

伊賀さんは、さらにそれぞれを達成するための手段として、イノベーション(革新)とインプルーブメント(改善)のふたつがある

と述べています。

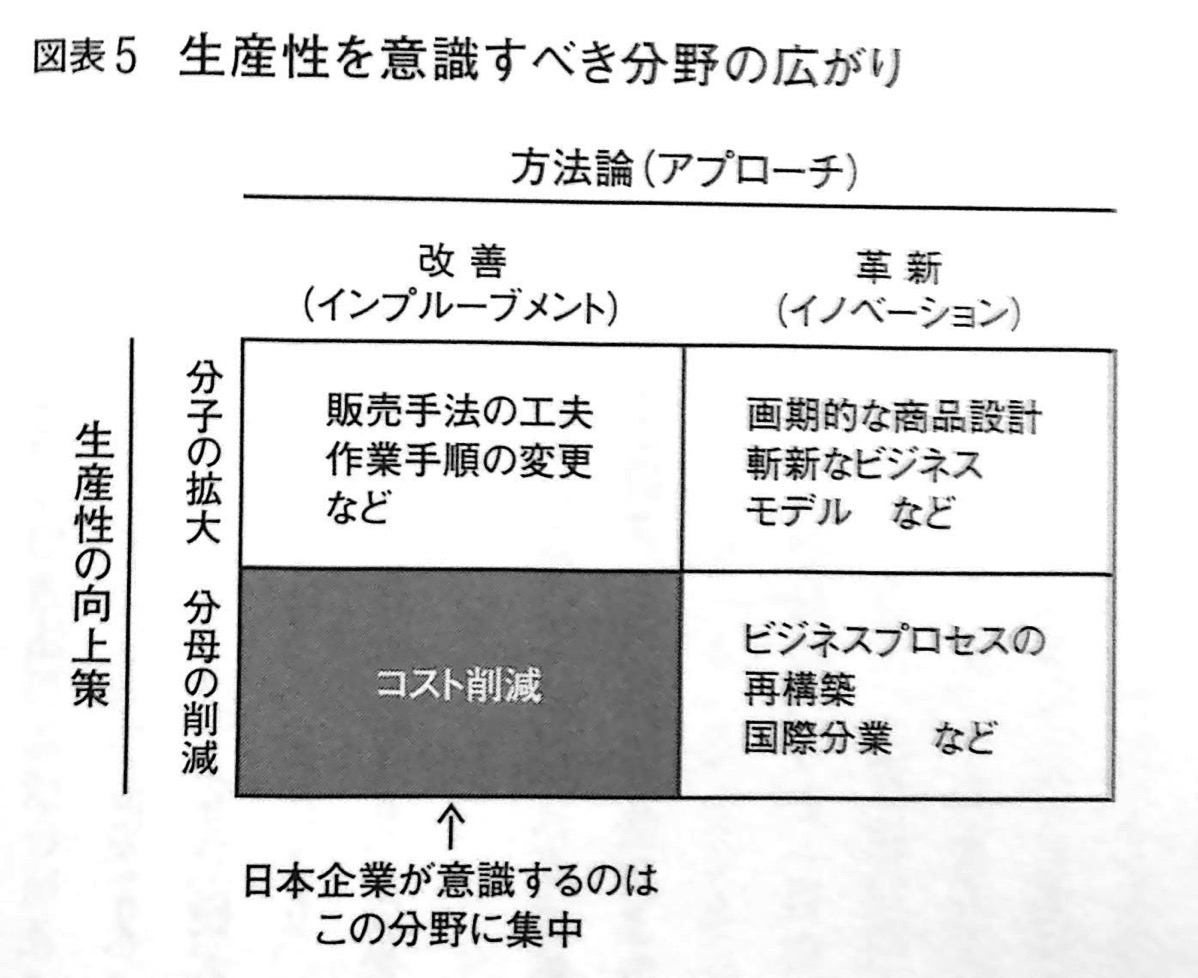

〈生産性を上げる四つの方法〉

①改善=インプルーブメントにより、投入資源を小さくする

②革新=イノベーションにより、投入資源を小さくする

③改善=インプルーブメントにより、成果を大きくする

④革新=イノベーションにより、成果を大きくするしかし日本では、製造現場における改善運動から生産性という概念が普及したため、「生産性を上げる手段=改善的な手法によるコスト削減」という感覚が定着してしまっています。

このため企画部門や開発部門など「自由に発想することが重要な仕事に従事している」(と自負している)人たちは、生産性の向上が自分たちの仕事にも極めて重要であると、長らく認識できないままになってしまっていました。

コスト削減だけでなく成果の価値を上げることも、そして、改善的な手法だけでなくイノベーティブな発想や技術を駆使して生産性向上を達成することも、同様に重要です。これら四つの方法がまったく関係しない部門や業務=生産性の向上が不要な仕事など、どこにも存在しないでしょう。

商品開発、サービス開発から、物流や在庫管理、顧客対応、研究開発や人事、経理、法務などの管理部門も含め、すべての部署で不断に生産性の向上を目指すことが必要なのであり、「うちは製造業じゃないから無関係」「開発や企画だけをやっていて、オペレーション部門をもたないから無関係」という話ではないのです。

今、世界には製造部門だけでなく、研究や開発の生産性をいかに高めるか、営業やマーケティングの生産性をどうやって高めるか、さらには、採用や人材育成の生産性の高め方も含め、組織のあらゆる部門の生産性を高めようと日々実践している企業がたくさんあります。それらの企業に対し、「生産性を高める努力をするのは製造部門だけ」とか「生産性を高めるために行うのはコスト削減のみ」といった方式で対抗するのは、もはや不可能です(図表5、下図を参照)。

ホワイトカラー業務に従事する人の中には、自分たちの仕事はブルーカラー業務よりも自由度が高く、クリエイティブで難度の高い仕事だと考えている人もいます。

この根拠なき優越意識のために、ホワイトカラー部門に生産性向上のための研修や新制度を導入しようとしても、「効率ばかり追い求めていては、いい仕事はできない」などといった心理的な抵抗に阻まれることがよくあります。

しかし、非製造部門を含めた組織全体の生産性の向上は、企業(ひいては産業全体や国全体)が生み出せる付加価値の大きさを規定し、それぞれの競争力にも影響を与える重要な経営課題のひとつです。

今はすべての部門で働く人に、「生産性」の重要性を理解し、謙虚かつ真摯に少しでも仕事の生産性を上げるための努力をすることが求められているのです。『生産性』 第1章 より 伊賀泰代:著 ダイヤモンド社:刊

図表5.生産性を意識すべき分野の広がり (『生産性』 第1章 より抜粋)

生産を高めることは、より少ない投入資源で、より大きな成果を上げること。

どんな部門でも、成果を上げることを求められる以上、生産性向上は、必須の課題です。

重要ではないことを、省略化する。

ルーティンワークは、自動化する。

そうして生み出した余裕時間で、成果を拡大するアイデアを考える。

ホワイトカラー部門にも、そんな意識を強く持つことが求められる時代だ、ということです。

成長とは「生産性が上がる」こと

「1日に何時間働いた」

そんな、労働を「量」で評価する時代は、終わりました。

今、企業に求められているもの。

それは、社員の生産性がどれだけ高いのか、組織全体の生産性はどれほど上がったのかという労働の質を評価する経営への移行

です。

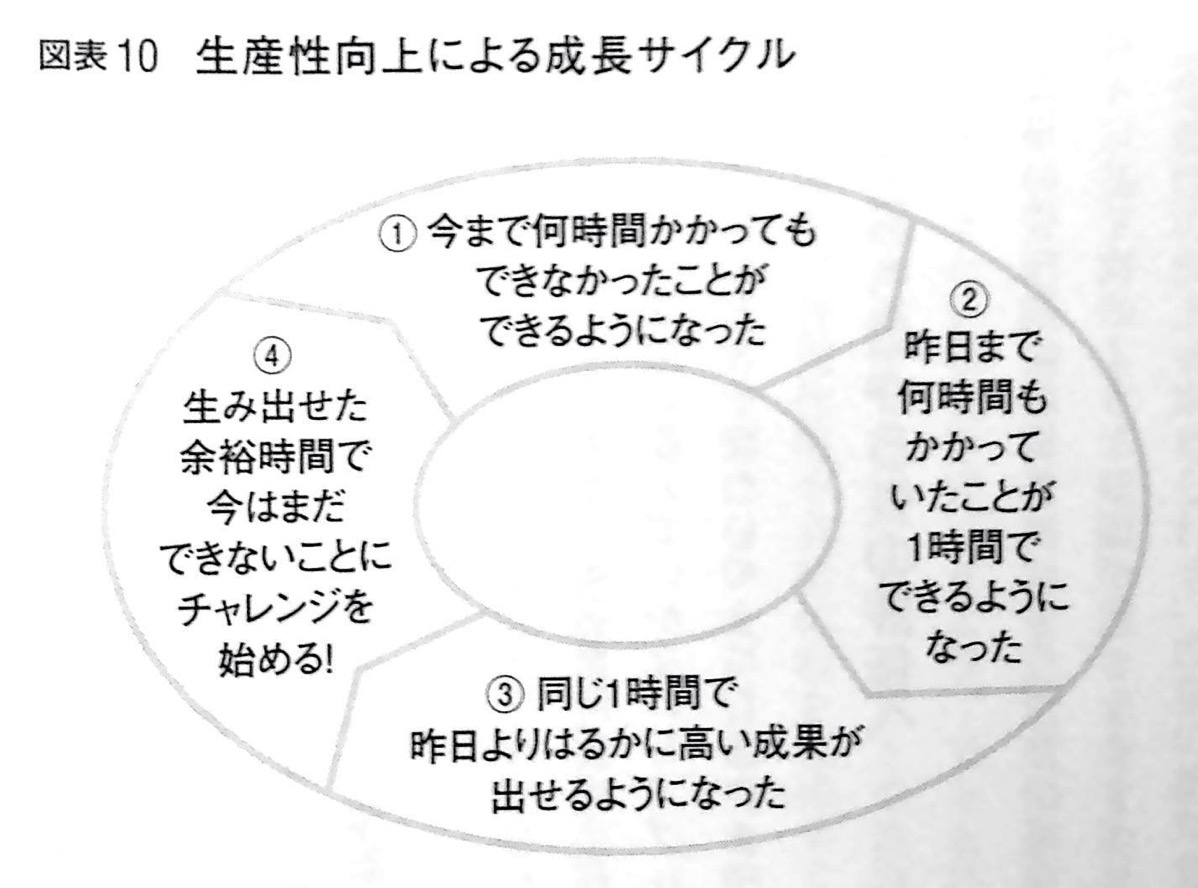

そもそも「成長する」とは「生産性が上がる」ということに他なりません。より具体的にいえば、成長する=生産性が上がるとは、

①今まで何時間かかってもできなかったことが、できるようになった

②今まで何時間もかかっていたことが、1時間でできるようになった

③今まで1時間かかって達成していた成果よりはるかに高い成果を、同じ1時間で達成できるようになった

④②や③で手に入った時間が、別の「今までは何時間かけてもできなかったこと」のために使われ、①に戻るというサイクルが繰り返されることです(図表10、下図を参照)。いうなれば成長するとは、「生産性が上がること」と同義なのです。

成長意欲の高い人の中には、日中はめいっぱい仕事をし、家に帰ってから新しいことを勉強するために時間を投入する人もいます。私たちはそういう人を「向学心があり成長意欲が高い」と賞賛します。

たしかに目の前の仕事をこなすのに手いっぱいで、新たな勉強が何もできていない人よりはマシでしょう。しかしこれは、家に帰ったら仕事も育児もまったく手伝わない、昭和型の男性社員にしか許されない成長方法です。家では家事も育児も介護もしない、コミュニティ活動もボランティア活動もしない、趣味もない、仕事人間のための成長法なのです。

こういうスタイルしか存在しないと、育児や介護に時間をかける必要が出てきた時点で、まったく成長できなくなってしまいます。もしくは、「今は仕事もしっかりこなし、自分にも投資したい時期だから、育児休暇などとてもとれない」という男性がいつまでたっても減りません。

そうではなく、仕事の生産性を上げ、目の前の仕事だけでなく今後の成長のための投資や新しいチャレンジもすべて労働時間内でやりきれるようになる、そうなることを目指す––そういう意識に変えていかないと、プロフェッショナルとしての成長には、常に個人生活の犠牲がセットでついてきてしまいます。『生産性』 第3章 より 伊賀泰代:著 ダイヤモンド社:刊

図表10.生産性向上による成長サイクル (『生産性』 第3章 より抜粋)

テキパキと仕事をこなして、定時で帰る人。

それより、ダラダラ仕事をして残っている人の方が、評価が高くて収入が多い。

そんな矛盾した制度や、職場内の雰囲気を変えること。

生産性の高い、生き生きとした組織をつくる第一歩ですね。

仕事を「ブラックボックス化」しない

チーム内の人手に対して、仕事が多すぎる。

そんなとき、最も避けるべきこと。

それは、安易にアルバイトや派遣社員を雇い、仕事をそれら外部要員に任せてしまう

ことです。

これは、投入労働力を増やすという意味では、残業をして仕事を終わらせるのと同じです。社員の残業量が規制されているから、もしくは、正社員が残業をすると人件費が高いから、社員以外の時間を投入しているだけです。

しかも外部要員に付加価値の低い仕事を任せてしまうと、その仕事のやり方を改善しよう(生産性を上げよう)というインセンティブが組織から消えてしまいます。そして次第に誰も、それらが本来どのくらいの時間をかけてもよい仕事なのか、考えなくなってしまうのです。

そもそも、正社員の人件費ではやる意味がないが、派遣社員の時給なら続けてもいいという仕事に高付加価値の仕事はありません。そうであれば、まず考えるべきは「この仕事はなくせないのか?」ということであり、次が「より効率的な方法はないか? 自動化できないか?」ということです。

ごく短期の繁盛期に外部要員の力を借りるのは問題ありません。でも、恒常的に忙しい部門に必要なのは、派遣社員を雇うことではなく、仕事自体の根本的な見直しです。

それでも多忙さが解決できないというなら、会社として正社員を増やすべきです。「正社員の給与でやる価値はないが、派遣社員の時給ならやる価値がある」といった付加価値の低い仕事を大量に抱えていると、組織全体としての生産性が下がってしまいます。

IT投資に関しても同様に、まずは、仕事自体の必要性の判断や、プロセスの見直しが必要です。(SAPのような)業務系システムの導入の際、従来のプロセスをそのまま機械化しようととめどないカスタマイズを行い、結果として「多額の予算をかけてシステムを導入したのに、従来の非効率なプロセスが機械化しただけ」に終わってしまったというのも、よく聞く失敗例です。

生産性向上というとすぐに話題になるIT化ですが、どんな仕事もまずは、「そもそもどれほどの価値を生んでいる仕事なのか」ということを吟味したうえでの自動化が必要です。それなしに「とりあえずIT化」を進めても、派遣社員や新人に仕事を回すのと同様、仕事をブラックボックス化し、問題を先送りするだけに終わってしまいます。

派遣社員を雇ったりIT投資をする前には必ず、

- 本当に残す価値のある仕事なのか? やめられないのか?

- やり方を抜本的に変えられないか?

- 外注化やIT投資で、生産性はどれほど上がるのか? それは投資に見合うのか?

などを確認するようルール化してしまうだけでも、ムダな仕事を減らすことに役立つことでしょう。

『生産性』 第5章 より 伊賀泰代:著 ダイヤモンド社:刊

アルバイトや派遣社員も、人件費はかかります。

ですから、立派な投入資源です。

投資に見合った効果があるのか。

それをしっかり見極める必要があります。

やる意味がないけれど、ずっと続けてきたから、やっている。

そんな仕事は、意外と多いものです。

まず考えるべきは、「この仕事なくせないか?」ということ。

外部委託や自動化を考えるのは、そのあとです。

「ポジションをとる練習」をする

伊賀さんは、「生産性の低い会議」とは、時間が長い会議のことではなく「決めるべきことが決まらない会議」のこと

だと述べています。

会議体として結論を出すためには、まず、参加者個々人が自分の意見を決定し表明する必要があります。しかし中には、意思決定自体が不得意な人がいます。そういう人は意思決定が必要なタイミングを迎えても、「場合による」とか「一概には言えない」「もっと調べないとわからない」「情報が足りない(ので決められない)」などと、なんとか意思決定を逃れようとします。

こういう人には、意思決定の練習が必要です。「あいつは決断力がない」という言い方がありますが、「不確実な状況において決断する」のはビジネススキルのひとつなので、苦手なら練習して身につければいいのです。

マッキンゼーでは「自分の意見を明確にする」ことを「ポジションをとる」と呼び、全員が身につけるべきベーシックなビジネススキルだと教えています。このため入社直後の(まだ何もわかっていない)新入社員に対しても、会議では、「意思決定の練習」としてポジションをとることを求めます。

ビジネス上の意思決定とは、「確実にはわからない未知の(未来の)ことについて決断をすること」です。確実にわかっていることについての決断は誰にでもできるし、できて大きな価値はありません。だから、まだ何もわかっていない新人にでもポジションをとらせるのです。自分で意思決定が苦手だと思う人は、「ポジションをとる練習」をしてみればよいと思います。練習に使える題材は身近にいくらでも転がっています。ニュースでは連日、増税の是非から社会保障のあり方まで、「いくら情報収集をしても十分な情報が集まることはない」かつ「完璧に正しい答えは存在しない」という意思決定の練習にぴったりな問題がいくつも報じられています。

一日ひとつでいいので、自分が最終決断者であったらどういう決断をするのか、それはなぜなのかと考える癖をつければ、次第にポジションをとることが怖くなくなります。もちろん自部門の戦略について、部長になったつもりで考えてみてもいいでしょう。

自然にポジションがとれる人にはなかなか理解しにくいかもしれませんが、世の中には、練習しないと自分の意見が決められない人が案外たくさんいます。たとえ自分には何の責任もなくても、右か左か決められないのです。

そういう人には「リスクフリーの環境で、自分の意見を明らかにする」ところから練習を始めさせないと、いつまでも「もう少し調べてから・・・・・」とか「一概には言えないので次回もう一度議論を・・・・・」などとしか言えない人になってしまうのです。『生産性』 第9章 より 伊賀泰代:著 ダイヤモンド社:刊

日本人は、「空気を読む」ことに敏感です。

一方、自分の意思をはっきりと表明するのが、苦手です。

会議の場でも、意見が出ずに、沈黙の時間だけが流れることは多いです。

自分で意思決定できない。

そんな人たちが、いくら集まって話し合っても、たいした成果は得られません。

意思決定をするために、まずやるべきは、「ポジションをとること」。

日々の出来事について、主体的に考えるくせを身につけたいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

結果が出なくても、頑張っていれば許してもらえる。

日本には、昔から、そんな風潮があります。

もちろん、努力することは大事なことです。

ただ、それよりも大事なことは、「何を、どのように努力するか」です。

続けていても、結果として、まったく表れない。

そんな努力は、「ムダな努力」です。

言われたとおりに、ただがむしゃらに、頑張ってきた。

その結果が、今の日本です。

もう、それだけでは立ちいかなくなっているのは、誰の目にも明らかです。

人口が急減し、労働者不足が深刻化するであろう、日本。

これから立ち直るのか。

このまま落ちていくのか。

そのカギを握っているのは、「生産性」です。

本書を読んで、多くのビジネスパーソンが、生産性の重要性に気づいてほしいです。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『こうすれば、夢はあっさりかないます!』(はせくらみゆき) 【書評】『疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい』(寺林陽介)