【書評】『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』(高津和彦)

お薦めの本の紹介です。高津和彦さんの『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』です。

| スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本 | ||||

|

DJからレポーター、アナウンサー、キャスター、国際レセプションの通訳・司会、法廷通訳まで、幅広くご活躍中です。

〈えー〉〈あー〉をなくすだけで、こんなに変わる!

会議やスピーチなど人前で話すとき、頭に〈えー〉や〈あー〉と言ってしまう人、たくさんいますね。意味のない、余計な言葉ですし、聞いている方にも耳障りなので、できればなくしたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

〈えー〉〈あー〉〈まあ〉を多発させて話す人はたくさんいます。あなたの頭の中にも何人か浮かんだんじゃないですか? あるいはあなた自身が発しているのかもしれません。〈えー〉〈あー〉などの言葉を「フィラー(filler)」と呼びます。

ただし、雑談程度や短い時間で話すのであれば、まわりはそこまで気にしません。

開口一番、「えー、私は」と言ったとしても、聞き手は「イヤ! こんな人」というほどの拒否感は持ちません。言った本人もとくに恥ずかしいとは感じませんし、そもそも〈えー〉〈あー〉を言っている自覚すらない人も多いでしょう。

しかし頻繁に繰り返されることによって、徐々に、そして確実に、聞き手は聴く気が削(そ)がれていきます。

そして、ちょっとカッコ悪いと思ってしまう。そのカッコ悪いという思いは、聞く気が削がれるのと並行して、だんだん強くなっていきます。

皆さんも経験していることでしょう。

しかし、それは聞き手の立場だったときですね。反対に、あなたが聞き手だったとき、あなたの〈えー〉〈あー〉を聞き手がどう思うかを想像したことはありますか?

そうした問題に気づき、本書を手に取ったあなたには、今、この〈えー〉〈あー〉を直すチャンスが到来したのです。

ぜひ、このチャンスをものにして、〈えー〉〈あー〉がほとんど出ない話し方を手に入れてください。それだけであなたの話し方は格段にレベルアップします。

自信にあふれたように見え、話の内容も格調高く感じられ、「デキる人」として評価されます。より効果的なコミュニケーション力が発揮されます。朝礼のスピーチで拍手が出ます。上司への報告が的確だと評価されます。ミーティングの進行役を指名されます。乾杯の発声を指名されます。会の締めの挨拶を任されます。

そして就職面接で、昇進資格試験で、審査官の前でのプレゼンテーションで、心が決まっている人と思われます。それによってキャリアアップの可能性が生まれ、あなたの人生が大きく開けていきます。 『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 まえがき より 高津和彦:著 フォレスト出版:刊

フィラーとは、

「詰め物」「つなぎ」「緩衝材」といった意味を持つ英単語であり、単語や文節、文章の「合間に挟み込む言葉」を幅広く指します。

高津さんは、

1日で全体の50パーセントの人が、そして残りの50パーセントの人も3日程度のトレーニングを積み重ねることで、気にならないレベルにまで改善すると述べています。

本書は、話し方を劇的に改善する「フィラー解消法」のノウハウをわかりやすく解説した一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

フィラーは、「3つの要因」で生まれる!

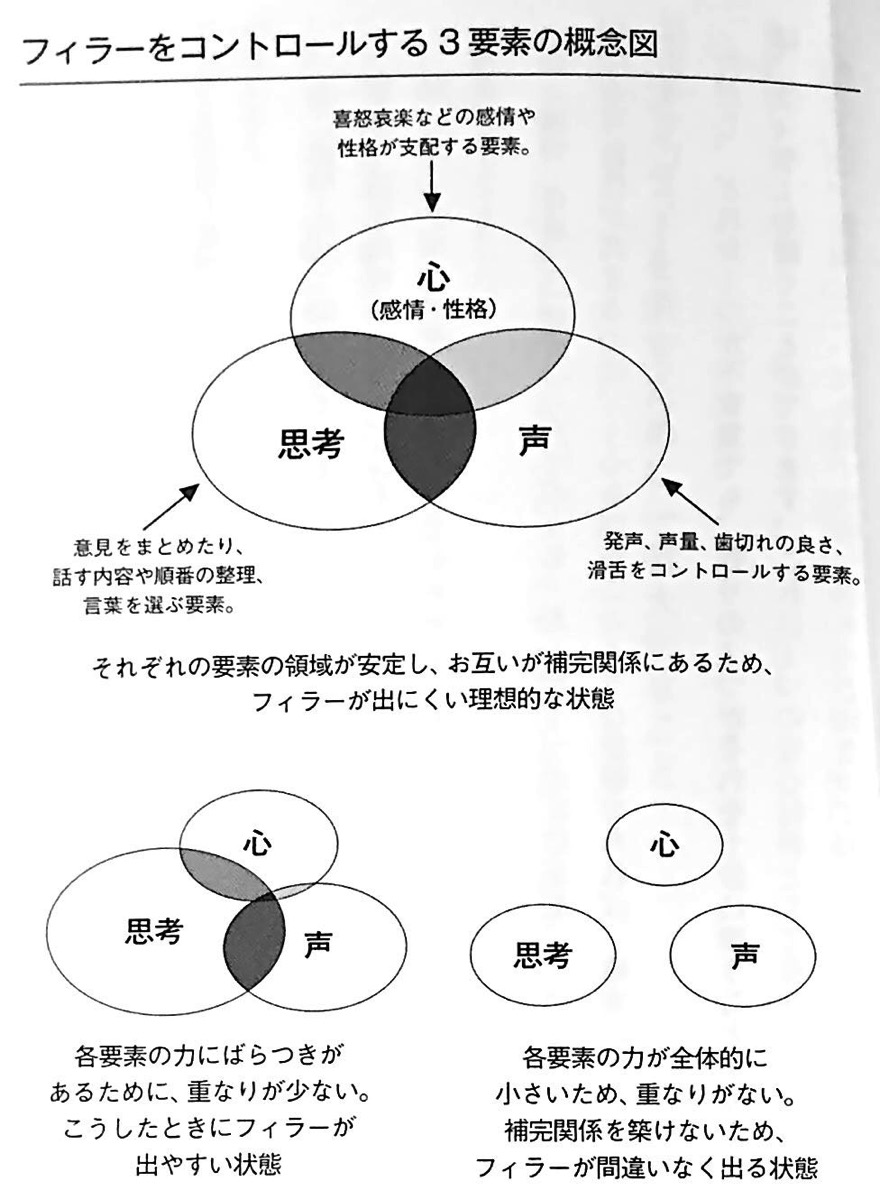

高津さんは、フィラーは、「心(感情・性格)」「思考」「声」を動力源としたメカニズムが要因であると指摘します。

では、はじめにメカニズムを構成する「心(感情・性格)」「思考」「声」について、定義しておきましょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

心(感情・性格):喜怒哀楽、驚き、不安、プレッシャー、羞恥心(しゅうちしん)、あがる、自己肯定感、引っ込み思案、目立ちたがり屋などさまざまな感情や性格が支配する要素。

思考:自分の意見をまとめたり、話す内容や順番を整理する。また、言うべきこと・言うべきではないことを判断する要素。

声:発声、声量、歯切れの良さ、滑舌をコントロールする要素。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

特に、「心(感情・性格)」と「思考」の違いを明確に理解してください。

私の受講生の中にも、心=思考ととらえてしまう人がいます。その違いを理解しておかないと、「心(感情・性格)」領域で感じたことが「思考」領域を素通りして、直接「声」に出ることが癖になってしまう可能性があります。そして、「思わず口にしてしまった」と、あとで後悔するような舌禍(ぜっか)は、この2つを同一にしているから起こるのです。

(中略)

では、フィラーを出さないためには、それぞれ3つの要素がどのように同期すればいいのでしょうか? つまり、フィラーが絶対に出ない状況です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

心(感情・性格):平常心を保っている。自己肯定感が高い。

思考:話す内容が決まっている。よそ行きやお仕着せの言葉ではなく、自分の言葉で話せる。

声:短く簡潔で歯切れが良い。大きな声が出せる。滑舌がいい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

それぞれがこのような状態になっていると、フィラーが出ることはほとんどありません。完璧は難しいかもしれませんが、フィラーを出さない話し方を手に入れるためには、この状態を目指すことになります。

一方、間違いなくフィラーが出るのはどんなときでしょう?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

心(感情・性格):緊張している。自信がない。カッコつけようとしてしまう。

思考:話す内容が決まっていない。長い原稿を暗記している。

声:声が小さい。滑舌が悪い。1センテンスが長い。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「心(感情・性格)」「思考」「声」のうち、たった1つの状態が悪いだけでフィラーが出る可能性が高まるのに、3つ全部がこのような状態であれば、確実にフィラーは出るでしょう。

ただし、どれか1つが不安定でも、残りの2つがそれを十分に補うことができれば、フィラーを防ぐことができます。これは1つの安心材料として存在します。 『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 プロローグ より 高津和彦:著 フォレスト出版:刊

図1.フィラーをコントロールする3要素の概念図

(『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 プロローグ より抜粋)

フィラーは、「心」「思考」「声」それぞれに問題があると発生するのですね。

逆にいうと、この3つの要因のいずれかにでも改善のアプローチをすれば、フィラーを改善できるということですね。

「思考」のメモリをできるだけ浪費しない

フィラーの3要素のうち「心」は、性格という人の根っこの部分にかかわるので、一朝一夕に直すのは難しいです。しかし、

「思考」を安定させれば、「心(感情・性格)」の揺れをある程度コントロールすることができます。

高津さんは、

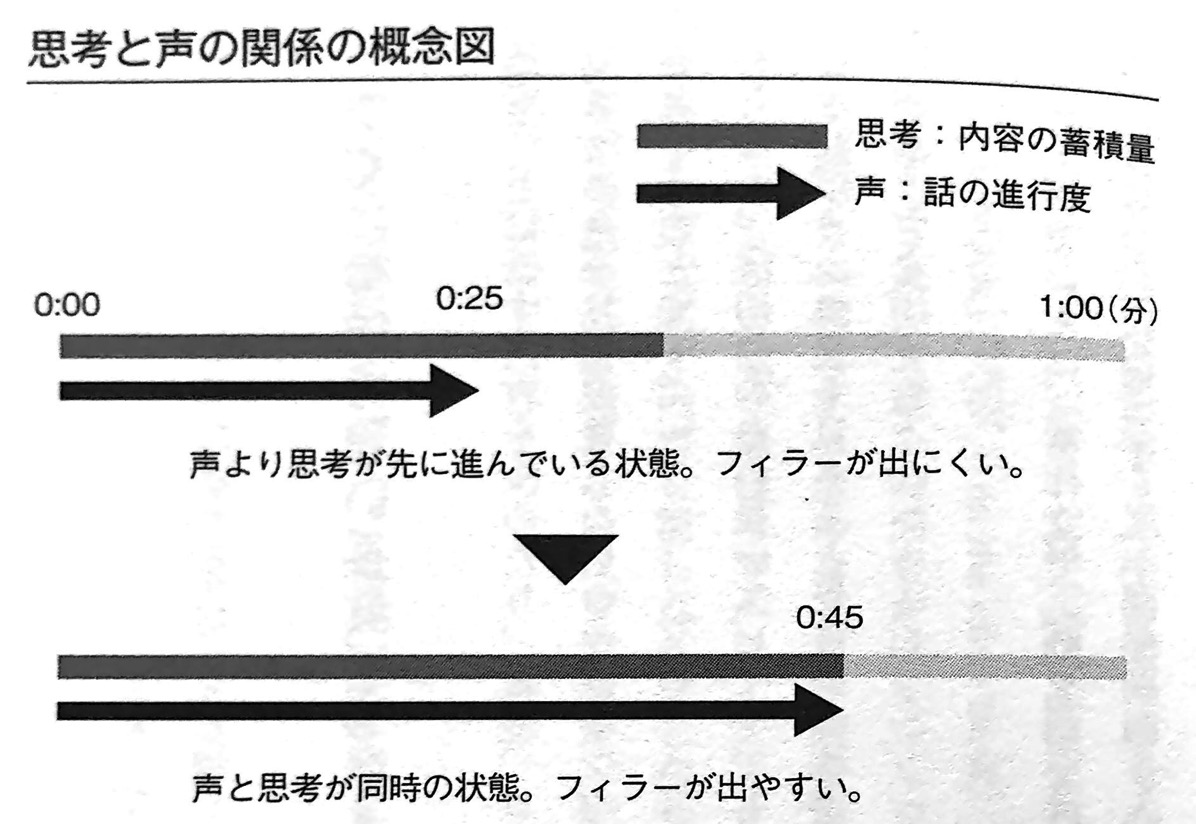

「思考」というのは、いわばパソコンのメモリのようなものだと述べています(下の図2を参照)。

図2.思考と声の関係の概念図

(『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 第3章 より抜粋)

思考は、

話す内容を決めたり、整理、コントロールする要素です。

「思考」のメモリを浪費しないコツ。

それは、

1センテンスを短くするということです。

長いセンテンスで話をする人は、それを文章に書き起こすと、〈、〉がたくさんあることに気づくはずです。フィラーを連発させるパターンです。パソコンでも、たくさんのアプリケーションを同時に起動すると、メモリ不足で動作がもたついたり、一時的に止まったりしますね。

次に来る文章が決まってないのに、とにかく何度も「and」で文を続けて行くと、ついには続かなくなります。

そこを埋めようとするフィラーが〈えー〉や〈まあ〉です。

この「文章つなぎ手法」でいくと、どんどん脳内の「話す内容貯蓄メモリ」を食い尽くし、次のような話し方になってしまいます。

「えー、私の名前は高津(こうず)和彦と申しまして、職業はと言いますと、スピーチトレーナーをしているわけなんですが、この仕事は、どんなものかということなんですけれども、内容はと言いますと、いわゆるさまざまなシチュエーションでの話し方を教えるというものでして、・・・・・」

この〈、〉が入るところで、次に続かないと〈えー〉と言ってしまうのです。

では、〈、〉を使わずに話すとはどういうことでしょうか?

それは簡単です。次のように、〈。〉(句点)を使って〈間〉をつくればいいのです。

「昨日はいい天気でした。〈間〉ですから、散歩しようと思いました。〈間〉こんなふうに思えたのは、本当に久しぶりでした」

頭に湧いてきた順番にその短文を声に出せばいいだけです。短い文章なら簡単に頭に浮かびますし、むしろ聞き手にとっても、この〈間〉は、大きな意味を持ちます。この〈間〉が、耳から入ってきた情報を咀嚼(そしゃく)し理解する重要な時間なのです。

ところが話し手は、その〈間〉が気になって気になってしょうがない。「センテンスをこんなに短く区切ったら、バカだと思われないか」と考えます。

すると、次のようなグダグダの話し方になってしまい、言葉が続かなかったところで〈えー〉で撃沈します。

「昨日はいい天気だったので、そうだ、散歩しよう、ってことで、こんなに思えたの、久しぶりだ、と思って、えー・・・・・」

もうフィラーで次々〈間〉を埋めていくのです。「空く〈間〉が怖い」から! それは「悪魔が怖い」状態!

したがって、自己紹介であれば、まず「高津和彦と申します。」と文を切ります。

ここで「高津和彦と申しまして・・・・・」と続けてしまうと、次の文を用意しようも「思考」が追いつかず、〈えー〉と言わざるを得なくなります。

一文一文を短くして、まずは言い切って終えることを心がけてください。 『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 第3章 より 高津和彦:著 フォレスト出版:刊

長いセンテンスで話をすることは、それと同じ状態だということです。

「一文一文を短くし、まずはいい切って終える」

ぜひ、トライしてみたいですね。

「自信」と「フィラー」の関係

高津さんは、「自信」と「フィラー」の関係を以下のように述べています。自信のある人はへこたれません。要は「心理負けをしない」人です。じつは「話す」という行為は心理戦です。声と自信は、切っても切れない関係があります。

ちょっと向こうっ気が強い人は有利で、何でも受け入れちゃうお人好しは不利です。ここで引いたらダメだとパッとスイッチが入って、自己主張できる人がいいのです。

先日見たテレビのクイズ番組で、解答者としてアナウンサーが出演していました。ある問題に対して、答えがなかなか出てきません。そして、一生懸命考えた答えは、間違いでした。

同じような状況に陥ったとき、あなたならどうしますか? わからなかったら、第一声「えー、何? わからない、なんだろう。えーっと・・・・・」となるかもしれません。

問題は専門的で難しかったのです。しかもひっかけ問題。「心(感情・性格)」が弱い人ならきっとそんなとき、「あ〜、そうか〜、ダメな私。勉強してないからなぁ。オレ、二流大だもんなあ」などと自己卑下をしてしまうでしょう。すると、その様子を見た他の出演者や視聴者はかさにかかって、「ヘーン、お気の毒さま! アンタにはわからないよね、このレベルの問題は!」とここぞとばかりおとしめてきます。

しかしこのアナ氏、「あぁ! これはわからないわぁ! この問題は難しい!」と自信満々に言い放ちました。自分ができなかったことには頓着(とんちゃく)せず、問題自体を讃えるのです。

そのアナ氏、「自分は答えられなかった! ダメな私」の意識ゼロ。まわりは「そうか、難しい出題なんだな」と思ってしまうのです。

確かに専門的な問題で難しく、実際に私も答えがわかりませんでした。同じく「難しいわ!」の感。

答えられなったという現象は同じでも、自信たっぷりな「難しい!」という言葉だと、聞くほうの気持ちは、「アナ氏はデキない人」とは決して思わないのです。

この事例が示唆するのは、「揺るがない」ことです。

そういう視点で人を見ていると、答えがわからなかったとしても、自分が下手であっても、また、お願いする立場でも、不利な立場でも、お互い冗談を言っていても、自分が笑いの対象になっていても、アナ氏のように心が揺れません。だからこういう人の口から、フィラーが出たとしても気にはならないのです。あっ、ひょっとするとフィラーなんか出ないかもしれませんね。 『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 第4章 より 高津和彦:著 フォレスト出版:刊

- 堂々としていて、心理負けをしない

- 卑下しない。たとえ下手であっても

- 媚びない、上司や上得意様に対してでも

- 烏合の衆にならない、皆でバカやっていても心中では孤高を保つ

高津さんは、

自分の中に自信が育ってくるのを待つよりも、まずは声を出すことを優先すべきだと述べています。

今までよりも大きな声で挨拶をしてみる。

スーパーやコンビニのレジで「ありがとうございます」と言ってみる。

そんな小さな習慣を積み重ねることが、実は、自信をつける早道なのでしょう。

暗記していた記憶が飛んだときは、どうすればいい?

人前でのスピーチなどの事前準備として一番してはいけないこと。それは、

原稿を書いて、それを完璧に暗記することです。

原稿の丸暗記は、

内容を忘れたりハプニングが起こって気が動転したりすると、丸暗記だと軌道修正ができなくなってしまうからです。

よく忘れたその時点で、もう一度その直前の1行を繰り返す人がいます。これは最悪です。繰り返すと、「あ、これ、暗記してきたんだ」と、瞬時にみんなに解ってしまいます。さらに、繰り返すときにフィラーの出る可能性が高い。最悪の事態を想定して、その対応策をつねに用意しておく。

ここは間髪入れずに、しっかりとした言葉、フレーズで繋げなければなりません。

たとえば、落ち着いて「皆さん、いいですか」とまず言う。そして「いいですか」で言葉をいったん止めたんだから、少々の〈間〉は取っていいのです。そのあとは、原稿を思い出すことはすっぱりあきらめて、自分の文章をその場でつくりましょう。

一度記憶が飛んでしまったら「心(感情・性格)」は落ち着いてはいられません。原稿の内容は、十中八九思い出せません。私はこれまで、さまざまな場で司会を多数経験してきましたが、いったん忘れた原稿の内容を、「ああ、そうそう!」とまた思い出している人を見たことがありません。

何しろそこまで「記憶という名のナビ」を見て運転してきたのです。だから、画面がパッと消えた時点でナビの即時修復は不可能です。

したがって、目的地に行くために、そこからは標識を見ながら自分で考えなければなりません。

一番簡単な対処法は、念のために原稿を用意しておき、記憶が飛んだ段階で取り出すことです。仕方がありませんが安心です。

ただ、出し方にもコツがあります。落ち着きはらい、悠然(ゆうぜん)と出すのです。あたふたしない。原稿を取り出す時点ですでに減点ですが、それをあえて受け入れたうえで、さらなる減点を防がなければなりません。

今でもはっきり記憶に残っていますが、テーブルスピーチの途中、記憶が飛んでしまった男性。

胸のポケットから手帳や携帯、ハンカチ、あらゆるものをテーブルに出したのに原稿はない!「あ、あった! ズボンの後ろのポケットから出てきた」と思ったら、今度は老眼鏡が見つからない。というのも、場内が暗転していたため、老眼鏡を置いていたテーブルの上が見えなかったのです。

隣りに座っていた奥様がバタバタしながら探し出し、「あなた! これよ!」と老眼鏡を渡してあげて、ようやく原稿をめくろうとしたら、今度は何ページで記憶が飛んだかがわからない。

やっとのことで、「あっ、ここだ!」と男性が思い出し、再度、読み出したときは場内割れんばかりの大拍手! 大爆笑! 話の内容はまったく私の頭に残っていませんが、その情景はくっきりと残っています。

皆さんにはこうなってほしくありません。ぜひ落ち着いてスマートに原稿を取り出してください。 『スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本』 第5章 より 高津和彦:著 フォレスト出版:刊

それが成功の秘訣ですが「人前で話す」ことも、例外ではありません。

「原稿の内容を忘れてしまったら、胸ポケットから取り出せばいい」

その心づもりがあるだけで、精神的な余裕が生まれ、フィラーも出なくなるという効果もありますね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

政治家やアナウンサーや俳優が、多くの聴衆の前で堂々と話している姿。

格好いいし、憧れますよね。

私たちと彼らの一番の違い。

それがセンテンスの頭につく「えーっと」などのフィラーです。

つまり、フィラーをなくすことが、話のプロに近づく近道だということ。

人前であがってしまうのは、生まれ持った性格や性質とはまったく関係ないです。

これまでの体験から身につけた単なる“思い込み”にすぎません。

本書は、誰もが悩むフィラーのメカニズムから克服法までわかりやすく解説してくれています。

スピーチが苦手なすべての人に一読いただきたい一冊です。

| スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本 | ||||

|

【書評】『THE TEAM』(麻野耕司) 【書評】『ニュータイプの時代』(山口周)