【書評】『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』(猪俣武範)

お薦めの本の紹介です。

猪俣武範さんの『ハーバード×MBA×医師 目標を次々に達成する人の最強の勉強法』です。

猪俣武範(いのまた・たけのり)さんは、眼科学がご専門の医師です。

日本の医療従事者の海外留学を支援する一般社団法人JGMS(Japan Global Career Support)を設立されています。

不可能を可能にする「最強の勉強法」とは?

猪俣さんは、日々、医師としてハードな業務をこなしています。

同時に、わずか5年間で医学博士を取得し、ハーバード大学医学部に留学、そしてエグゼクティブMBA進学と、一見同時には達成不可能な目標を達成

します。

多くの人から、「いつ勉強しているの?」「いつ寝ているの?」と不思議がられる。

猪俣さんの勉強量は、それほど圧倒的なものでした。

人生は一度きりです。しかし、挑戦したいことや知りたいことは山のようにあります。その限られた時間というパイの中で、効率良く学び、目標を達成するためには、「ムダを省いて、やるべきことに100%時間を集中する」必要があります。

もしかしたら、このような私の思考法や独自の勉強法を整理し、シェアすることで、皆さんが挑戦している夢や目標を効率的に達成することに貢献できるのではないかと考え、このたび本書を執筆しました。

(中略)

アメリカ人の多くは困難な課題に直面したときに、「できない」「難しい」といったネガティブな言葉は使いません。その代わり、彼らはこう言います。“It’s Challenging(チャレンジングだね)“

このチャレンジングという言葉は、前向きなイメージを想起させるとともに、「もしかしたら達成可能ではないか」という気持ちにさせてくれます。

忙しくて時間のとれないビジネスパーソンや、子育てと勉強の両立に忙しい皆さんこそ、この「挑戦する」という意識を忘れないでほしいと思います。ここ一番という局面で、本来以上の実力を発揮できる人がいます。この本は人生のゴールやミッションを具体化する方法や、重要な意思決定をする際のキーとなる有効なツールを多く紹介しています。1年後の資格試験に備えた勉強、キャリアアップの準備、子育て後のセカンドキャリアへの準備など、皆さんの具体的な状況に落とし込んで考えてみてください。

『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 まえがき より 猪俣武範:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊

勉強で大きな結果を出している人と、出せない人。

その差は、生まれ持った頭の良さで決まるものではありません。

猪俣さんは、その差は、勉強に対する考え方と環境づくり、そして簡単なスキル

だと強調します。

本書は、仕事と勉強を両立しながら、目標を次々と達成するための考え方と具体的な勉強法をまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

スマートな目標設定を行う

勉強のスピードを決めるのは、「目標設定の仕方」です。

猪俣さんは、目標を明確にすることは、長期のビジョンと短期のモチベーションを与えて

くれると述べています。

目標を設定する際、ポイントになるのは、大まかでいいので、5年後や10年後の自分を感覚的に思い浮かべること

です。

目標の設定には、SMART GOAL(スマートゴール)という5つの基準(クライテリア)を用いたフレームワークを使うと便利です。

SMARTとは、Specific(より具体的な)、Measurable(評価可能な)、Achievable(実現可能な)、Realistic(現実的な)、Time-bound(期限内に達成可能な)、という5つの言葉の頭文字をとったもので、これらを満たす目標を設定するわけです。このフレームワークを用いることで、目標をより明確に設定できます。ここで、スマートな目標とそうでない目標の例を挙げてみましょう。

ノースマートゴールの例

- グローバル化に向けて英語の勉強をする

- 出世するために資格の勉強をする

- 教養をつけるために読書をする

スマートゴールの例

- 2017年までにTOEFLで100点を取得するために 英単語帳を1日20ページ進める

- 7年後の独立に向けてMBAを2020年までに取得する。そのために必要な試験勉強を1ヶ月に30ページずつ行う

- 教養をつけるために週に2冊の本を読む

ノースマートゴールとスマートゴールの違いは明白です。スマートな目標は、具体的(Specific)で、数値などで評価可能(Measurable)で、現実的に実現可能(Achievable、Realistic)で、期限が設定されている(Time-bound)ことが分かると思います。

「将来社長になる」といった抽象的な目標ではなく、「2015年9月にハーバード大学に留学する」などの、明確かつパワフルな目標設定を行うことが重要です。当然ながら、スマートゴールの設定は、「きちんと準備すれば達成しうる」目標であることを忘れてはいけません。つまり最初から無理な計画では意味がないのです。

『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 PART1 より 猪俣武範:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊

猪俣さんは、目標を設定するうえで最も重要なのは、「生涯で何を達成するか」というゴール

だと述べています。

そのうえで、以下の7つのカテゴリー毎に、ゴールを設定することを勧めています。

- 仕事(キャリア)

- 家族

- 経済(金銭)

- 健康

- 教育(自己啓発)

- 趣味

- その他(ボランティアなど)

参考にしたいですね。

「トリアージ・タグ」を利用し、優先順位を決定する

時間を有効に使うには、仕事に優先順位をつけて、効率的に行う必要があります。

猪俣さんは、そのための方法として、「トリアージテクニックを用いた優先順位の決定法」を提案しています。

トリアージとは、医療現場において、大災害や大事故などで人員や物資が足りないとき、最善の結果を得るために、対象者の重症度によって治療の優先度の選別を行うことです。トリアージによる優先度の判定結果は4色のマーカーつきカードで表され、傷病者の右手首に取りつけられます。このカードはトリアージ・タグと呼ばれ、黒、赤、黃、緑に分類されます。黒はすでに亡くなっていて救出の見込みがないもの、赤は一刻も早い処置を必要とするもの、黄は赤ほどではないが早期の処置が必要なもの、緑は緊急性のないものを指します。

わたしは日常の業務でもこのトリアージを意識しています。一刻も早く対処しなければいけないタスク(1〜3日以内)には赤色のタグを、1週間以内に対処が必要なタスクには黄色を、全く緊急性がないタスクには緑色のタグをつけてPC上に保存しています。そして、終わったタスクはもとの黒色に戻すようにしています。

このようにトリアージ・タグをつけることで、優先度を視認することができるようになります。そうすれば、赤→黃→緑の順に仕事をしていけば、重要で緊急度の高い仕事から順に取りかかることができるようになります。勉強でも同様に、重要性や緊急性が高い箇所には付箋などでトリアージしておきます。そうすることで、復習が容易になりますし、勉強する必要のない箇所をもう一度勉強することを避けることができます。

優先度を意識して勉強や業務に取りかかることが、時間を効率的に使うコツです。あなたもトリアージして、タスクの優先順位をつけてみてください。そうすればムダを省き、効率的な環境を整備できます。『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 PART2 より 猪俣武範:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊

抱えきれないくらいの仕事が、目の前にある。

そんなときでも、仕事の重要性がひと目ではっきりと分かると、冷静に対処できますね。

優先順付けのための「トリアージ・タグ」。

ぜひ、頭に入れておきたいアイデアです。

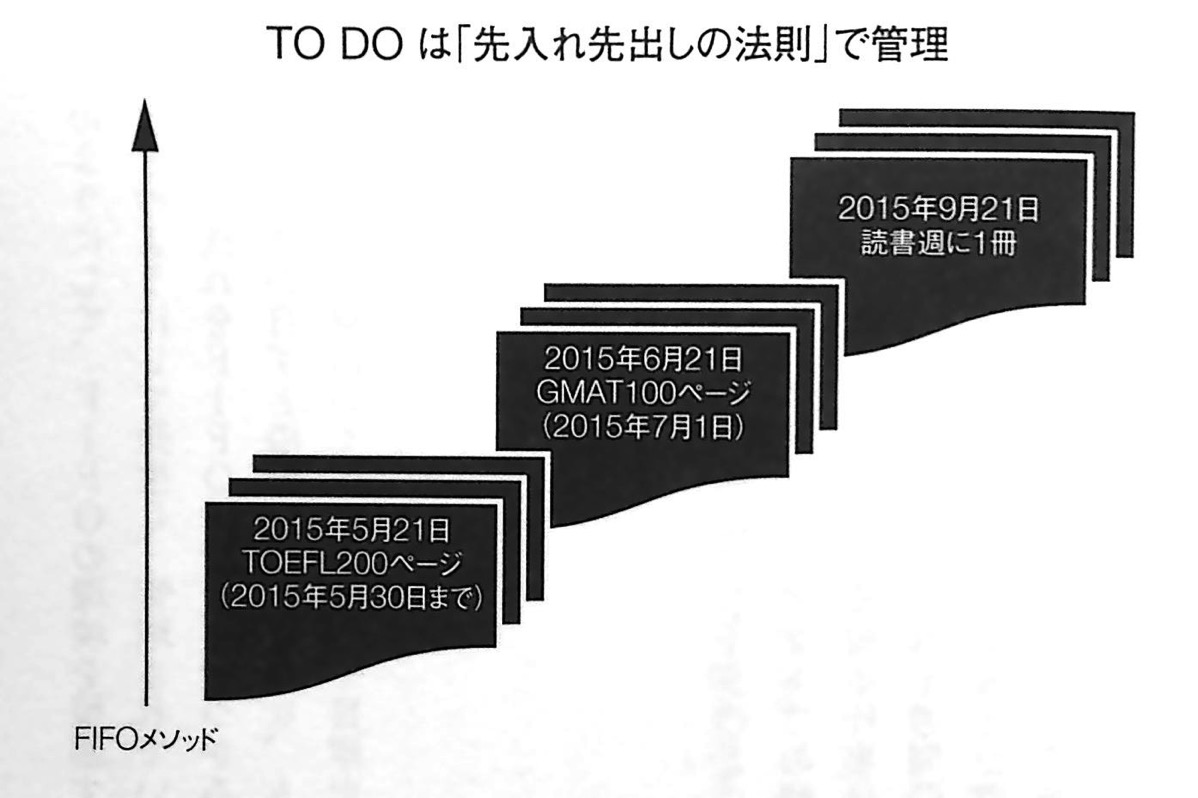

「FIFOメソッド」でTODO管理する

猪俣さんは、勉強や目標の優先順位を整理する際に、「FIFO」を採用しています。

FIFO(ファイフォ)とは、「First in,First out(ファーストイン、ファーストアウト)」の略で、「先入れ先出し」という意味です。

これは、会計学の考え方で、購入履歴の古いものから順に減価の計算や資産の計上を行う方法

です。

私は勉強や目標の優先順位を整理する際にも、このFIFOを採用しています。ここでいう「先入れ先出しの法則」とは、すなわち、手持ちの在庫が溜まらないようにする仕組みです。

仕事が溜まらない仕組みを作れば、インプットとアウトプットの間隔を詰めやすく、結果的にスピードアップにつながります。このような環境がいくつもの仕事や目標を同時に達成しやすくします。

TO DOリストではタスクの横に必ず、タクスの発生した期日とその締め切りの日程を記載し、「整頓」しておきます。

仕事をしながら勉強していると、読まなければいけない本や、急に浮かんだアイデアなどいろいろなことが次々と浮かぶと思います。そのようなときにも必ず、「TOFELの単語を200ページ分暗記する(2015年5月21日、締め切り2015年5月30日)」のように記載しておきましょう。このようにTO DO管理する利点は日付を記載しておくことで、いつ頃に作成した目標なのかが一目で分かるため、FIFOメソッドを適用しやすくなります。目標の丁寧な分類と期日の設定は、時間を効率化します。

『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 PART3 より 猪俣武範:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊

図.TO DOは 先入れ先出しの法則で管理

(『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 PART3 より抜粋)

仕事を溜めないためには、インプットとアウトプットの間隔を空けないことが重要です。

そのための方法としてFIFOは、とても有効ですね。

「ファースト・ムーバー・アドバンテージ」を利用する

猪俣さんは、チャンスは「人と違う」ことにある

と述べています。

目標設定でも、今まで誰もやっていないことに挑戦することに、意味があります。

「経験がない」

「自信がない」

そんな理由で、挑戦したいことが見つかったのに、尻込みしている人は多いです。

しかし、猪俣さんは、そんな人ほど挑戦する必要が

あると強調します。

「失敗したら恥ずかしい」と計画の公表を躊躇してはいけません。臆病になったり、周囲の目を気にしたりしていては、行動できなくなるからです。

失敗を恐れず、立ち向かっていく勇気を持つためには、挑戦を積み重ねるしかありません。挫折を経験しても、そこから立ち上がることで、最終的には成功に結びつけるという気概が必要です。

できないことにチャレンジするからこそできることが増えますし、チャレンジするという環境が人を成長させます。前例がないからあきらめるのではなく、そこにチャンスがあると信じて、自分の目標に向かって進んでいくことが大切です。誰もやっていないことがあれば、ぜひ挑戦するべきです。なぜなら、第一人者は、いろいろな面でアドバンテージを得ることができるからです。

この第一人者が得ることができる優位性を、ファースト・ムーバー・アドバンテージ(First Mover Advantage)といいます。これによって、いろいろな点で競争優位を生み出すことができます。

例えば、銀座にスターバックスを開店させるとしましょう。競合のコーヒーチェーンに先だって進出すれば、先にいい立地をおさえることができます。これを「資源の先取り」といいます。

iTunesは、音楽ソフトをデジタルデータでダウンロードして購入するサービスです。あなたがiTunesを愛用していたら、新たに優れた音楽購入サービスができても、そう簡単に変更しないでしょう。この変更に伴うコストを「スイッチングコスト」といいます。ファースト・ムーバー・アドバンテージはこのスイッチングコストで優位に立っているわけです。

医療の世界でも、新しい治療法や新薬の開発に挑戦する企業や人は、業界でリーダーシップを構築できるケースが多いです。他にも、インターネット黎明期に孫正義さんがYahoo!のビジネスモデルを導入して日本のイーコマース独占したように、ファースト・ムーバー・アドバンテージが成功すれば、その業界を独占することができます。新しいことに挑戦するということは、時間的にも資金的にも努力が必要になってきますが、それにより、このように多くのアドバンテージを手にすることができます。

皆さんの身の回りにも、誰もやっていないことがないか考えてみてください。例えば、会議で議事録を誰も記録していなかったら、議事録をとることに挑戦してみてください。そうすることであなたは、部署の情報を独占できるでしょう。誰も挑戦していないことに挑戦するには勇気がいります。しかし、そうだからこそファースト・ムーバー・アドバンテージを得ることができるのです。挑戦することに臆病にならず、ぜひチャレンジする意識を忘れないで下さい。

『目標を次々に達成する人の最強の勉強法』 PART6 より 猪俣武範:著 ディスカヴァー・トゥエンティワン:刊

「誰もやっていないからやらない」ではなく、「誰もやっていないからやる」。

横並び意識の強い日本人は、とくに、意識の改革が必要です。

「ファースト・ムーバー・アドバンテージ」

周囲を気にせず、勇気を持って、最初の一歩を踏み出したいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

実績を挙げて結果を出している人は、時間の使い方が、抜群にうまいです。

つねに「どうしたら、もっと効率的にできるか」という視点をもっています。

猪俣さんが、繰り返し強調されているのは、「選択と集中」です。

決めた目標に対して、必要のないことは、極力しない。

そして、その目標達成に必要なことに、全力を注ぐ

それを徹底することが、目標達成への一番の近道だということです。

本書には、「選択と集中」のための実践的なアイデアがたくさん詰まっています。

私たちも、ぜひ参考にして夢を実現していきたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『IoTの衝撃』(DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部) 【書評】『ネガティブでも叶う すごい「お願い」』(MACO)