【書評】『破壊』(葉村真樹)

お薦めの本の紹介です。

葉村真樹さんの『破壊――新旧激突時代を生き抜く生存戦略』です。

葉村真樹(はむら・まさき)さんは、LINE株式会社の広報事業戦略担当の執行役員です。

現職に至るまで、Google日本法人の経営企画室兼営業戦略企画部統括部長、ソフトバンクのiPhone事業推進室長などを経験されています。

人類の歴史は「ディスラプション」の連続

既存の産業を破壊=ディスラプト(disrupt)し、消費者にとってより利便性高く拡大するイノベーションを起こし、新たな産業を創造する。

ビジネスにおいて、そのような存在は、「ディスラプター」(disruptor、破壊者)と呼ばれます。

人類の進化は、常にディスラプションの連続による進化の歴史

です。

人間社会は、ディスラプター間の競争の歴史の上に成り立っている

といえます。

葉村さんは、ディスラプラー誕生の陰には、常に技術進化が存在している

と指摘します。

人類の経済発展、あるいは人類の進化そのものはディスラプションの連続であるが、それは人間そのものが現状を壊し、新しい未来に向けて、自らがより暮らしやすくなろうとする本能そのものとも言える。

つまり、人間の存在そのものがディスラプラターであり、それに抗うことは自らを否定することなのである。このような未来に向けての動きは既に不可逆であることを認め、むしろ、その不可逆の流れの中で、企業や個人が生き抜くために何ができるかを考えることが重要である。

それには、有史以来、「インフォメーション」「モビリティ」「エネルギー」技術の進化において、どのようなことが起こってきたのかを概観した上で、ディスラプラター側とディスラプラターによって滅ぼされた側、すなわちディスラプションの勝者と敗者を分けたものが何かを見ることは意義があるであろう。そして、この「何か」は現代のディスラプションの勝者たちにも共通するのであれば、それは現代にも有効ということがわかる。

ディスラプションの勝者となるには、三つの技術進化の主導者になることが一番であろう。しかし、そのポジションを獲得できるのは数少ないわずかな者たちに過ぎず、容易なことではない。

そこで、本書では、これら三つの技術進化の波を前提とした上で、ディスラプションにおける勝者と敗者を分けるものとして、次の三つの原則を提唱したい。①人間中心に考える

②存在価値を見定める

③時空を制するこれら三原則は、いわばディスラプションの中で生き抜く上での必要条件と言えるものである。つまり逆に言うと、十分条件ではない。本当に勝者となるには、運も含めた他の多くの変数が介在する。しかし、この三原則について理解し、その観点を持つことで、ディスラプターによるディスラプションから自らを守り、生き抜くことが可能となる。

『破壊』 プロローグ より 葉村真樹:著 ダイヤモンド社:刊

本書は、人類の歴史上に起こったディスラプションを紹介し、これからの時代を創るディスラプターとはどのような存在なのか、くわしく解説した一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

人類にディスラプションを起こした「3つの技術進化」

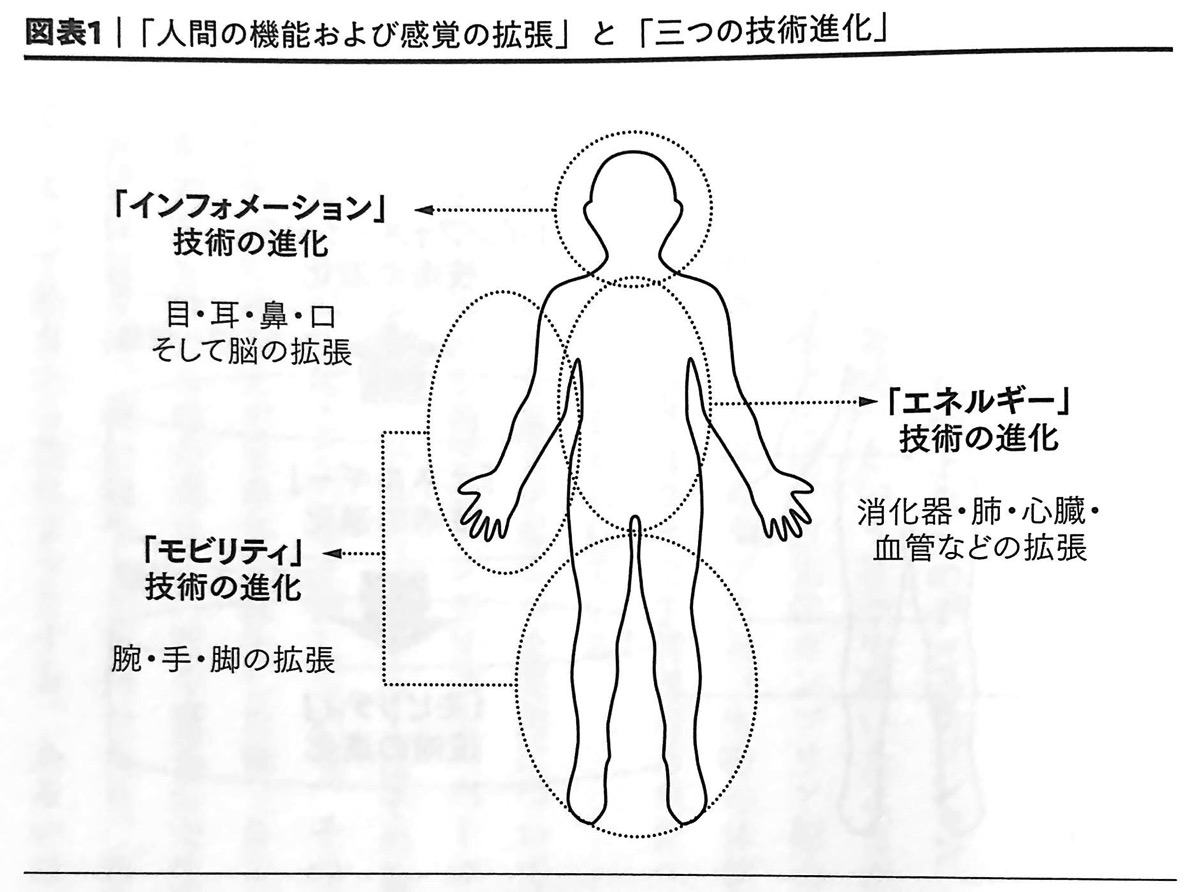

葉村さんは、過去数千年にわたる人間の技術進化は、まさに人間の機能および感覚を持続的に拡張することで起こってきた

と述べています。

有史以来、人類にディスラプションを起こしてきた技術進化。

それは、

- インフォメーション

- モビリティ

- エネルギー

の3つに集約されます。

「インフォメーション」技術の進化とは、人間のコミュニケーションを行う機能、すなわち情報を認知するための目と耳、情報を伝えるために言葉を発する口、表情を示す顔や目、これらの拡張ということができる。

ここで言う「インフォメーション」(=情報)には単純な視聴覚など、あらゆる生物が認知伝達するような情報に加え、人間ならではの概念情報も含まれる。そして、これらの認知伝達を可能にする技術には、絵画や紙に書かれた文字のようなアナログ技術によるものと、コンピューターやインターネットなどのデジタル技術によるものがある。

具体的には、洞穴に書かれた絵画は、一人の人間が目にしたものや、そのときの感情を記録して他者に伝えることを可能にし、紙に書かれた数字は特定の価値を概念として伝える貨幣となり、商取引を支えた。

コンピューターは取得した情報を人間の脳に代わってより高速に処理を行い、インターネットは情報の伝達路としてリアルタイムに世界中の人々を結びつけることで、個々人が等しく世界中に向けて情報を受発信することを可能にした。

そして、ブロックチェーンは、金融取引を含むあらゆる取引(これは概念情報を含む情報の認知伝達だ)に参加するすべての取引主体がお互いに対等な関係を維持しながら、中央集権的な機関に頼らずとも、信用を担保することを可能にした。

過去から現在に至るディスラプションの多くは、これらの「インフォメーション」技術の進化の上に成り立っていると言っても過言ではない。「モビリティ」という言葉は、機動性や移動性という意味で使われることが多い。しかし、本書では人間自身ないし、人間が移動させたいと思うモノを物理的に移動させる能力を指す。それは陸上であれ、水上であれ、空中であれ、はたまた宇宙空間であれ、移動する能力のスピード、距離、あるいはそのための省力化技術のすべてを指す。

これは、自身が移動する際に使う脚はもちろんだが、モノを移動させたり、投げたりする腕力に該当する機能の拡張を意味する。例えば、車輪などは非常にわかりやすい「モビリティ」技術であるが、梃子(てこ)のように人間では不可能だった物理的移動を可能にしたような技術や、弓矢や銃のように、かつては人間の腕力だけに頼っていたものを、より強く、より遠く、より速く行えるようにしたものについても、本書では「モビリティ」技術の進化と定義する。そして、これら二つの技術進化の背後には「エネルギー」技術の進化が存在する。コンピューターやインターネットは、現在のような大規模な電力供給なしでは不可能であるし、多くの人が持ち歩くスマートフォンにしても、軽量かつコンパクトで長時間操作が可能な電池の存在が不可欠である。蒸気船や蒸気機関車は石炭、航空機や自動車は石油というように、多様なその動力を生み出す資源(石炭、石油、原子力など)の活用技術は、技術進化として極めて重要となる。

一方、人間にとっての動力源は食料であり、それを消化して酸素と結合させて燃焼することであった。すなわち、脳や運動機能のエネルギー源となる食料を消化吸収する消化器と、酸素によってエネルギー転換を行う肺、そしてエネルギーを行きわたらせる心臓と血管といったところだろうか。

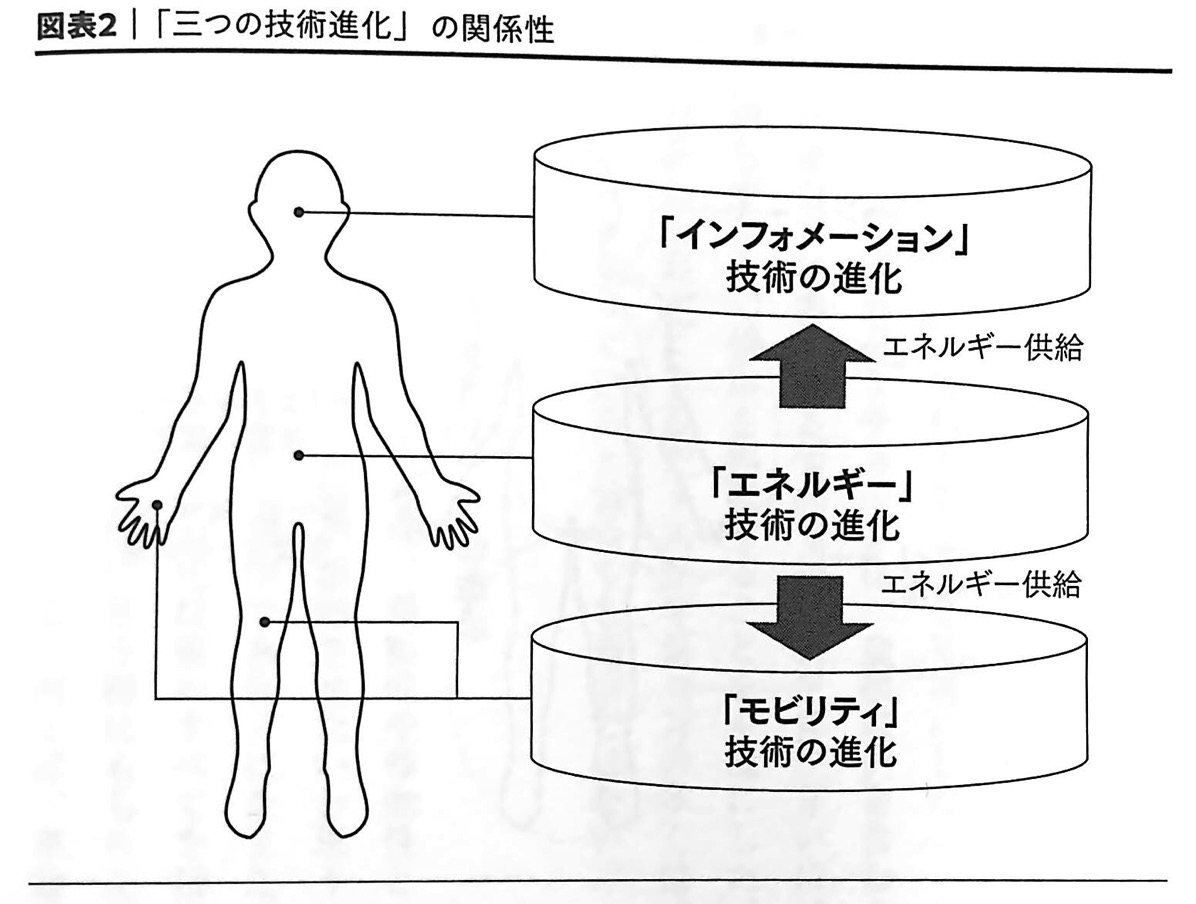

つまり、三つの技術進化はそれぞれが並列しているのではなく、むしろ「エネルギー」技術の進化を第一の源として、「インフォメーション」技術と「モビリティ」技術の真価が引き起こされるということだ。

これは人間の脳や腕や脚が、食事から栄養分を吸収しない限り機能しないことと同様だ。『破壊』 第1章 より 葉村真樹:著 ダイヤモンド社:刊

図表1.「人間の機能および感覚の拡張」と「三つの技術進化」

図表2.「三つの技術進化」の関係性

(『破壊』 第1章 より抜粋)

科学技術は、人間の欲求や好奇心を満たすために発達してきました。

その根底にあるのが、この3つの技術だということです。

技術の進化は、まったくの無秩序のように見えますが、そうではありません。

大きな「流れ」があり、それに沿ったところで起こるのですね。

「画像認識技術」は、現代の『カンブリア大爆発』

古代カンブリア紀の初頭(約5億4000万年〜5億年前後)に、今日見られる動物の門(生物の体制)の多くが一気に出現しました。

この現象を「カンブリア大爆発」と呼びます。

カンブリア大爆発を引き起こした要因として有力なのが、「眼の誕生」だったと言われています。

今、「カンブリア大爆発」に匹敵しうるディスラプションを今後引き起こす可能性がある

と見られているのが、「画像認識技術」です。

ディープラーニングによって学習した画像認識は、2015年には既に人間のエラー率より低く、これが自動車に搭載されることで「モビリティの進化」を引き起こす。テスラのオートパイロット(レベル2)では「カメラビュー+レーダー+超音波センサー」という3種類のセンサーを搭載し、テスラCEOのイーロン・マスクは、将来的な完全自動運転についてもこれらのセンサーを駆使すれば可能になるとしている。

一方グーグルは、LiDAR(Light Detection and Ranging)と呼ばれる、元々地質学や地震学の分野で活用されていた、光(レーザー)を用いて距離をセンシングする技術に着目している。イーロン・マスクはこの技術に対して懐疑的らしいが、これは短い波長の電磁波を照射するため、従来の電波レーダーよりも精度の高い検出が行えるという利点がある。

言うまでもなく、眼のもたらす情報量は圧倒的だ。あらゆる人間の機能が機械へと拡張されることとなる。それによって生まれる市場規模は巨大なものとなる一方、それによって仕事を失うものも多数現れるだろう。自動運転によって失われる仕事には、自動車関係だけではなく、重機や農業機器関係、ドローン関係などもあろう。

また、人間が従来目視で行っていたような警備・防犯・防災などの見守り業務、あるいは医療手術や調理のように手と眼を駆使して行っていたような仕事も、画像認識技術の進化とともにロボットによるものとなるかもしれない。『破壊』 第2章 より 葉村真樹:著 ダイヤモンド社:刊

「眼」は、いうまでもなく、人間が最も頼っている感覚器官です。

外部から受け取る情報の80%以上が「眼」からだ、とも言われています。

もし、画像認識技術が進化し、人間の眼と同等、もしくはそれ以上の能力を身につけたら。

自動運転だけではなく、ほとんどの作業の自動化が可能になります。

それはまさに、現代の「カンブリア大爆発」と言うにふさわしいものですね。

ディスラプターの本質「デザイン・シンキング」とは?

ディスラプターになるために身につけるべきが、「デザイン・シンキング」です。

デザイン・シンキングは、「人間を中心に」問題点を見出し、それを解決するアイデアの発散と収束を繰り返すことで、最終的に新しい発想を得る

という流れの思考法です。

葉村さんは、これまでの歴史上に現れてきたディスラプターたちの思考には、常にこのデザイン・シンキングがあり、現代のメディアの進化によるディスラプションの時代にも例外なく当てはまる

と指摘します。

アマゾンは、その典型的な例です。

アマゾンは、無人店舗「Amazon Go」を自社社員向けにパイロット的に開店しました。

同時期には、ローソンとパナソニックが、無人レジ「レジロボ」を始めています。

「店からレジがなくなる」

という起こる現象は、どちらも似たようなものです。

ただ、葉村さんは、このローソン&パナソニックの取り組みとアマゾンでは、天と地ほどの違いがある

と指摘します。

ローソンが人手不足解消と人件費削減を最大の目的とし、パナソニックは自社の工場自動化技術をこれに応用することでビジスネ拡大を企図している

のに対し、あくまでアマゾンは買い物客の面倒を極力排することに注力している

からです。

ローソンの無人店舗は、バーコードであれ電子タグであれ、店員の代わりに来店客に何かしらの作業を強制する。一方で、アマゾンの無人店舗Amazon Goは買い物客の手を煩わせない。そして、それを可能とするのが、カメラとセンサーで買い物客を追跡し、手にした商品を把握する機械学習とディープラーニングによって強化された画像認識技術というわけだ。この画像認識技術は、元々はアマゾンの倉庫内の作業の省力化を目的として開発されたものだが、それを「買い物客の作業の省力化」のために店舗内に展開したのである。

アマゾン、ローソン双方の報道がなされた際、多くの識者が人件費の削減による効率化を両者の取組みの価値として挙げた。しかし、ことAmazon Goに限っては、それは本質ではない。

日本企業の多くは今の事業の枠組みの中で効率性を上げるためにテクノロジーを導入することを考えた後に、顧客の利便性を図るための調整を行うという「自社事業の観点=インサイドアウト(Inside-Out)」の発想に終始しがちだ。

しかし、アマゾンの強さは、それとは逆の「自社事業の外側の観点=アウトサイドイン(Outside-In)」にある。まずは顧客利便性が先にあり、それを実現するためにテクノロジーがあり、そして事業モデルがあるのだ。

アマゾンの株価がほぼ一貫して、右肩上がりにあるのは、彼らが小売市場の覇者と目されているからではない。彼らはそんな狭いマーケットに閉ざされた企業ではなく、顧客利便性の改善の可能性のある市場であれば、すべてが彼らの市場に成り得るからだ。

実はこの違い、アマゾンを始めとした現代のディスラプターと日本企業の違いとして、象徴的なものだ。

日本企業の多くは、自らが属する業界や企業の都合に合わせた新たな技術を導入する。そのとき、しわ寄せを受けて手を煩わさなければならないのは顧客なのだが、企業としてはコスト削減ができれば良いのだから、目的は遂げられる。

一方で、アマゾンは彼らのミッション・ステートメントのとおり「最も顧客を大切にする」ことを目的にしている。カメラとセンサーで会計という行為そのものをなくすというのは、アマゾンだからこその発想なのである。

ローソンはあくまで店舗の「人手不足解消と人件費削減」というローソン自身の目的と、パナソニックの「自社の技術を売り込みたい」という目的が結びついたものに過ぎない。『破壊』 第2章 より 葉村真樹:著 ダイヤモンド社:刊

「自社事業の観点=インサイドアウト」なのか。

「自社事業の外側の観点=アウトサイドイン」なのか。

その違いは、まさに天と地ほどの差があります。

社会に受け入れられるのは、どちらか。

言うまでもないですね。

「機能が充実して、安ければ売れる」

いまだに、そんな従来の考え方にとらわれていると、真っ先にディスラプターの餌食になります。

バリュー・プロポーション=存在価値

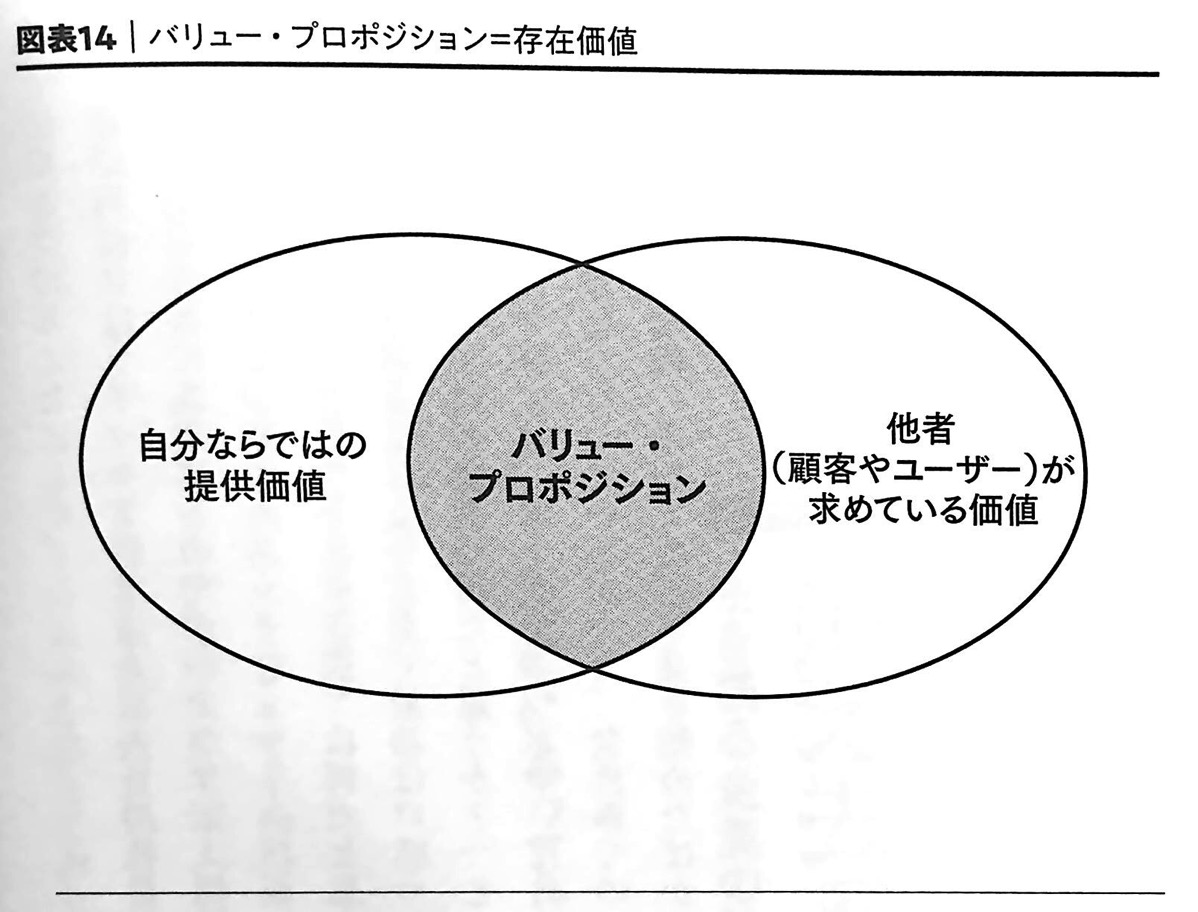

生まれたばかりのディスラプターが持っている、唯一の武器。

それは、どのような「他では得られないユニークな価値」を提供できるか

に尽きます。

つまり、その企業がこの世に存在する価値=存在価値は何なのか

ということです。

ディスラプターの“魂”ともいうべきが、「バリュー・プロポジション」です。

バリュー・プロポジションは、他には提供できない「自分ならではの提供価値」と、自分以外の「他者(顧客やユーザー)が求めている価値」の両方を満たす価値

のことです(下の図表14を参照)。

図表14.バリュー・プロポジション=存在価値

(『破壊』 第3章 より抜粋)

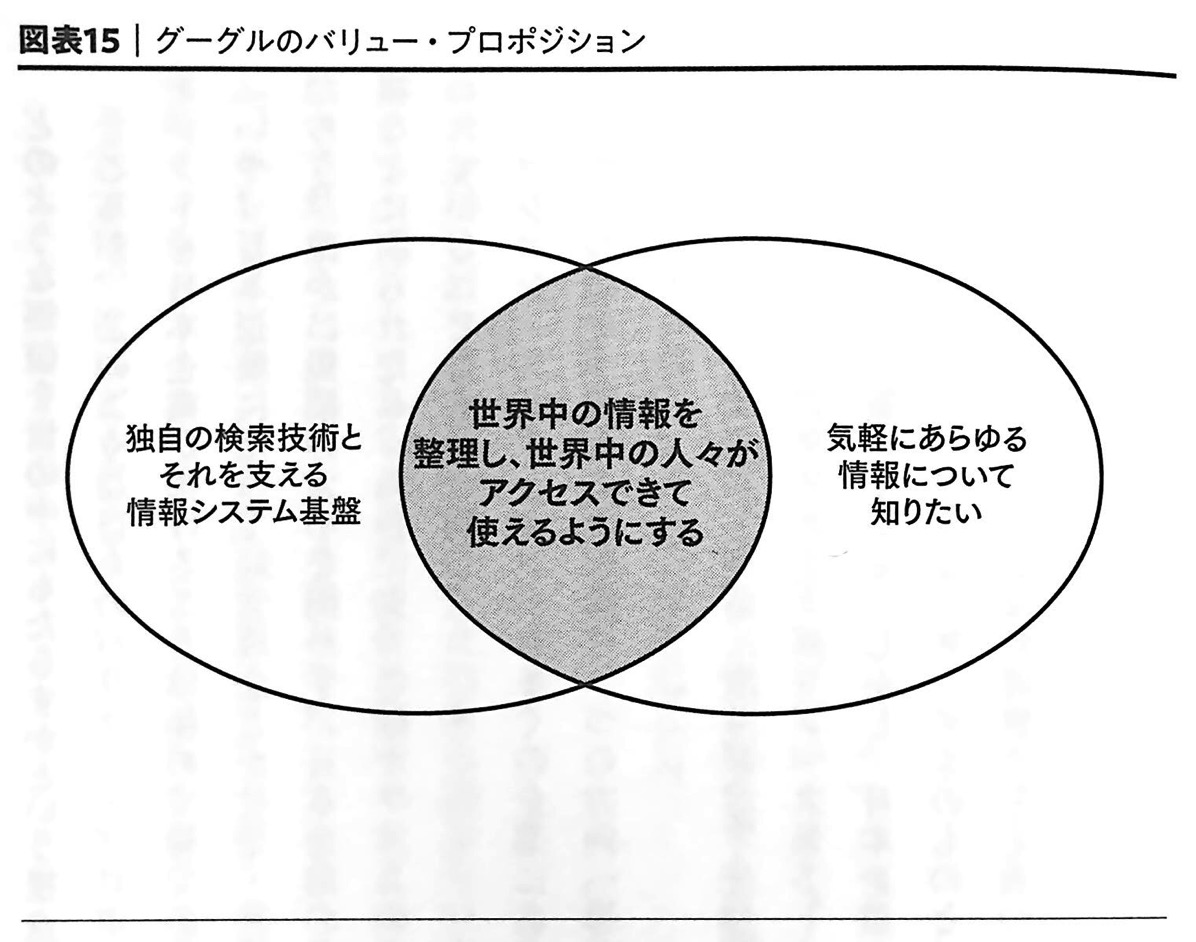

グーグルを例にとって見てみましょう。

グーグルのミッション・ステートメントは、以下のとおりです。

Google’s mission is to organize the world’s information

and make it universally accessible and useful.

(グーグルの使命は、世界中の情報を整理し、

世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです。)

20年前の1998年に設立され、ページランクをもとにした検索エンジンを提供し、短期間で急成長を遂げたグーグルは、このミッションをもとに、ウェブページだけでなく、様々な情報収集して整理してアクセスできるようにしている。

YouTubeを買収し、世界中のビデオを視聴することを可能とし、アンドロイドによってより多くの人がインターネットにアクセスできるようになった。グーグルマップによって地図や渋滞情報、ストリートビューによって景色までわかるが、これらも情報である。

自動運転技術というのも、車の運転状況の情報を整理し、さらに道路の状況などを収集・整理することで可能になるわけだから、まさにグーグルは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるように」しているのである。

これを先ほどのバリュー・プロポジションを表す図に当てはめると、まさにグーグルは「グーグルならではの提供価値」と「インターネットユーザーが求めている価値」の交わるところをミッションとしていることがわかる。

グーグルの検索エンジンを支える技術はグーグルだけが提供できる価値であり、一方で多くの人々は様々な情報について気軽に知ることができる利便性を欲している。そして、現実に世界中の多くの人々は、何かについて知りたいと思ったときにグーグルで検索するという行為が一般化している。ところが、このような自らのバリュー・プロポジションを規定するようなミッション・ステートメントを日本企業が掲げることは極めて稀である。「いや、日本企業にだって経営理念とか社是・社訓などがあるではないか?」という読者もいるだろう。確かに規模の大小を問わず、日本企業の多くには社是や社訓の類いがあり、社員証や手帳などに刷られたり、場合によってはオフィスの壁に提示されたりするなどして、後生大事に扱われていることも多いと聞く。

ミッション・ステートメントも多くの企業にある社是やフィロソフィー、行動規範、経営理念などのうちの一つである。組織を一つの方向へ導き、企業としての価値を高める上で、極めて有効なものだからだ。

それらはシリコンバレー企業に限らず、多くの欧米企業では、社会に対しての企業のバリュー・プロポジションを表現したミッション・ステートメントと、それを実現するための行動規範で構成されることが一般的である。しかし、日本企業の場合は仮に「ミッション」と呼べるようなものがあったとしても、先ほどのグーグルのものとは異なり、どんな企業でも当てはまりそうなもの、つまり「その企業ならではの価値」を定義づけたものになっていないことがほとんどだ。『破壊』 第3章 より 葉村真樹:著 ダイヤモンド社:刊

図表15.グーグルのバリュー・プロポジション

(『破壊』 第3章 より抜粋)

「バリュー・プロポジション」と、それを反映した「ミッション・ステートメント」。

それらは、文字通り、その組織の「核」となるものです。

しっかりした「核」を持ち、それを保持し続けるならば、自然と成長していくものです。

坂道を転がって巨大化する「雪だるま」のようですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

様々な分野において、次々とディスラプターが誕生する、変化の速い時代。

今、ディスラプターとして猛威を奮う企業も、いつ、ディスラプトされる側に回るかわかりません。

私たちが、ディスラプトされずに生き残るには、どうすればいいか。

葉村さんは、答えはただ一つ、「変化に最もよく対応」する努力をすること

だとおっしゃっています。

ただ闇雲に変化しようとしても、無駄な努力となります。

大事なのは、大きな技術の進化の“流れ”を読み、起こりうる変化を予測すること。

そのうえで努力することで、生き残れる確率は、ぐっと高まります。

かつて、地球上を支配しながら、急激な環境変化についていけずに絶滅した「恐竜」。

私たちも、その二の舞にならないよう、気をつけたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『AI2045』(日本経済新聞社) 【書評】『神仏のなみだ』(桜井識子)

[…] 【書評】『破壊』(葉村真樹) […]

[…] 【書評】『破壊』(葉村真樹) […]