【書評】『体の不調は腎臓でよくする!』(北濱みどり)

お薦めの本の紹介です。

北濱みどり先生の『体の不調は腎臓でよくする!』です。

北濱みどり(きたはま・みどり)先生は、漢方家(国際中医師)です。

中国政府が認定する国際中医師A級のライセンスをお持ちで、30年以上にわたって漢方(中医学)を研究・実践されその道の第一人者としてご活躍中です。

「腎臓」が元気になると、体の不調が改善する!

漢方では、「健康の要は腎にあり」という有名な格言があります。

それくらい、健康を維持するには、「腎臓」が果たす役割が大きいということです。

腎臓は、体にとって最も大切な、血液を含む体中の水分の流れをつかさどる臓器です。もし腎機能が弱まると、この水分の流れが悪くなり、それがさまざまな体の不調となって現れてきます。ですから、腎臓を元気にすることで、現代人の体の不調のほとんどは自然と改善していくのです。

漢方でも西洋医学でも、腎機能を高めると、体中の水分代謝がよくなることが知られています。

私たちの体の60〜80%は、水分でできています。この水分は常に外から体内に入ってきて、やがて体の外に出ていきます。

こうした水分の流れのことを「水分代謝」といいますが、水分代謝がうまくいかなくなると、体の具合が悪くなったり、老化が進んだりします。ですから、この水分代謝をよくすることが、私たちの健康と若さにつながるのです。『体の不調は腎臓でよくする!』 はじめに より 北濱みどり:著 かんき出版:刊

北濱先生は、年齢にかかわらず、「腎臓を元気にする健康法を実践すれば、体の不調から開放される」と強調します。

本書は、漢方の知識をベースに、腎機能をアップさせる健康法をまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

「腎機能」が人の命を支えている

腎臓は、長さが約10センチ、重さが約100グラム。

ちょうどそら豆のような形をしていています。

大きさは、大人の握りこぶしくらい。

位置は、腰のやや上、背骨を中心にして、左右に一つずつあります。

腎臓は、尿を作る働きが知られていますが、それ以外にもさまざまな役割があります。

なかでも代表的な役割は、体中から運ばれてきた血液をろ過して老廃物を取り除き、きれいになった血液をまた血管に戻し、取り除いた老廃物は尿として体外に出すことなのです。

この働きが弱まると、老廃物が十分に取り除かれていない状態の血液が、再び体中に戻っていくことになります。体の外へ出るべき老廃物がまた戻ってくるというのは、先ほど述べた朝出したゴミが返ってくるのと同じことです。

その状態が続くと、体の中のゴミ(老廃物)だらけになってしまい、やがて体に多大な影響を及ぼすようになり、最終的には命の危険さえも招きます。『体の不調は腎臓でよくする!』 第1章 より 北濱みどり:著 かんき出版:刊

腎臓の役割は、他に、以下のようなものがあります。

「体内にたくわえておく水分量を調節すること」

「ホルモン分泌を促進すること」

腎機能を高めると、体の水の流れがよくなります。

すると、ホルモン分泌が促進され、体の不調が改善し、健康になります。

足首には腎臓のツボが集まっている!

腎機能を高めるためには、「全身の血流をよくする」ことが基本となります。

それには、「冷え」をなくすことが重要です。

「冷え」とは、単に体が冷たい状態ではありません。

体の中に水が流れていない「水滞(すいたい)」(または「水毒」)の状態

のことです。

北濱先生は、手っとり早く下半身の冷えを防ぐ方法として、「サラシ」を巻くことを勧めています。

巻く場所は、「足首」です。

実は、足首には腎臓のツボがたくさんあります。足首にサラシを巻くことで、腎臓のツボにいつも温かい刺激を送り続けることになり、下半身の血流がとてもよくなるのです。

ツボがどこにあるのか、ハッキリとわからなくても、サラシを巻いて足首全体を温めてあげられるというわけです。そうすれば、すべてのツボに作用することができます。サラシを足首に何重も巻くことで、空気の層ができて体温を逃すことなく保温できます。さらに綿素材のサラシが汗を吸ってくれるので、「汗の内攻(ないこう)」も起こりません。汗の内攻とは、汗が蒸発するときに体温を奪って体を冷やす現象のことです。

靴下の重ね履きレッグウォーマーで温める方も多いと思います。しかし、表面だけでなく体の芯から温めるなら、サラシに優るものはありません。『体の不調は腎臓でよくする!』 第3章 より 北濱みどり:著 かんき出版:刊

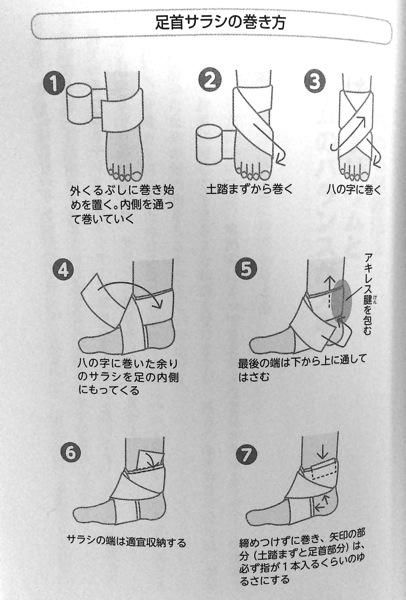

以下に、足首にサラシを巻く方法を紹介します(下図1参照)。

図1.足首サラシの巻き方(『体の不調は腎臓でよくする!』 P85 より抜粋)

「経絡マッサージ」で腎臓のツボを刺激する

腎機能を上げるには、「体を動かすこと」が重要です。

とはいっても、激しい運動は必要ありません。

簡単な体操や歩行や、体をさする、揺らすといった体への軽い刺激だけで十分です。

北濱先生は、「経絡マッサージ」と呼ばれる健康法を紹介しています。

経絡とは、ツボとツボをつなげる連絡網のことです。

経絡マッサージは、経絡のつながる方向に沿って手でさする方法です。

ここで、「経絡マッサージ」という言葉を知らない方も多いと思うので説明します。

これは体にあるツボの集まりを刺激する健康法のことです。

ちなみに、リンパマッサージはツボ刺激ではなく、体のリンパ液の流れをよくする健康法なので別のものです。

リンパマッサージは、体の表面的なこりをほぐすことを目的にします。これに対して、経絡マッサージは、臓器への刺激まで行なうマッサージ方法です。

「経絡」はツボとツボをつなげる連絡網で、わかりやすくたとえると、ツボが駅、経絡は線路に当ります。

経絡マッサージは、経絡のつながる方向に沿って、手でさする方法です。

漢方では、ツボのことを「経穴(けいけつ)」といい、重要な神経や血管、筋の走行の上に位置しています。そして、ツボ刺激とは、体表の特定の部位に指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)をして、ツボに刺激を与えて体調をよくしたり、さまざまな症状をやわらげたりすることです。『体の不調は腎臓でよくする!』 第4章 より 北濱みどり:著 かんき出版:刊

本書には、簡単にできる経絡マッサージの方法がいくつか載せられています。

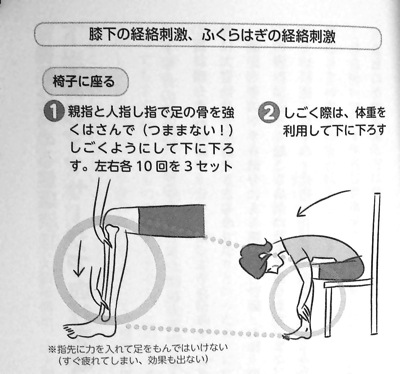

ここでは、膝下の経絡刺激の方法を紹介します(下図2を参照)。

やり方さえ覚えておけば、誰でもどこでもできます。

時間があるとき、こまめに実践したいですね。

図2.膝下経絡のマッサージ方法(『体の不調は腎臓でよくする!』 P127 より抜粋)

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

腎臓は、心臓や肝臓、腸などと比べて注目されることが少ない臓器です。

老廃物を体の外に排出する。

尿を作り、体の中を流れる水分の流量調節をする。

そんな「縁の下の力持ち」的な役割を、黙々とこなしているからかもしれません。

日頃のちょっとした心がけで、腎機能は高めることができます。

目立たないけれど、欠かせない、“肝腎要(かんじんかなめ)”の臓器、「腎臓」。

いたわって、日々の生活を送りたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『きっと、よくなる!』(本田健) 【書評】『勉強上手』(成毛眞)