【書評】『ニューエリート』(ピョートル・フェリクス・グジバチ)

お薦めの本の紹介です。

ピョートル・フェリクス・グジバチさんの『ニューエリート』です。

ピョートル・フェリクス・グジバチ(Piotr Feliks Grzywacz)さんは、ポーランド生まれ

これからの時代の「エリート」像とは?

「持続的に成長していること」

それが、グジバチさんの「成功」の定義です。

グジバチさんは、会社員だった人が努力の末に起業の夢を実現したら、それがどれだけささやかな事業であっても、見上げるような成功

だと述べています。

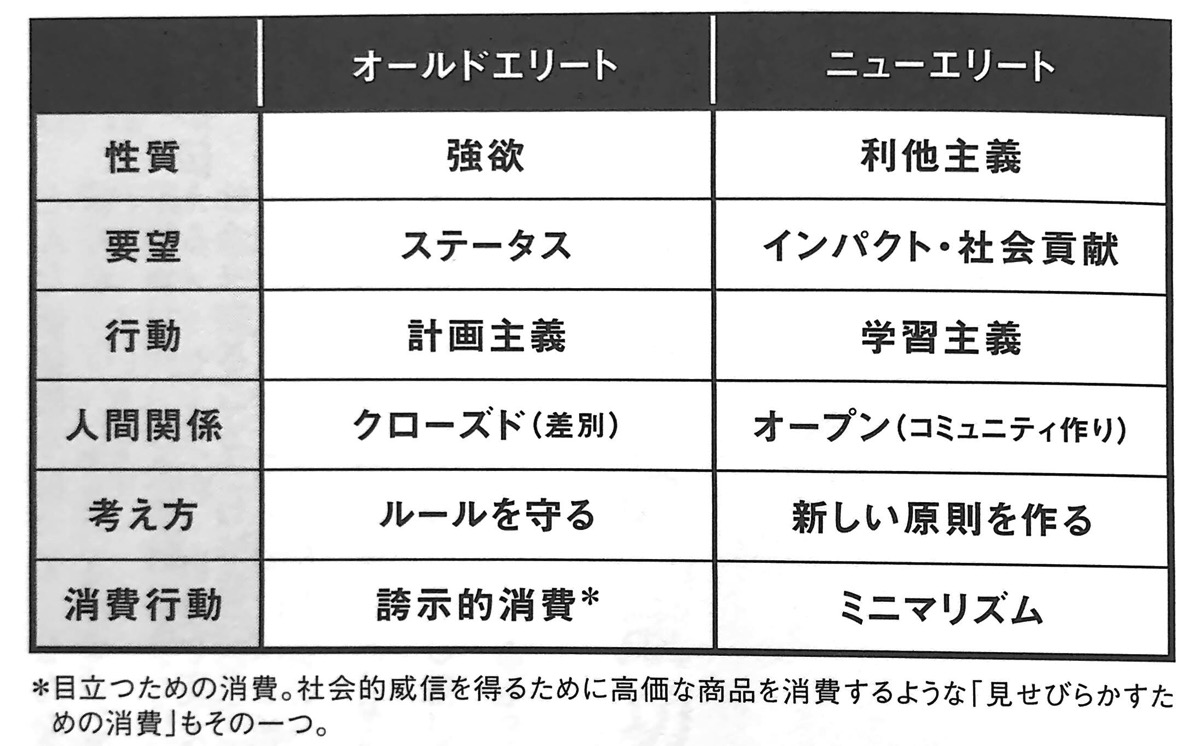

学歴や会社の役職で固定化された「地位」で守られているだけの人たち。

それが従来型の「オールドエリート」です。

一方、グジバチさんのいう「成功」を成し遂げた人たちを「ニューエリート」と呼びます。

僕は、従来のエリート像とはまったく異なる人たちと、毎日のように出会っています。

「新卒で入社した会社を3ヶ月で退社し、独立した人」

「会社で苦労した結果うつ病を発症し、絶望的な気持ちで退社を決意したものの、復帰してから見違えるようなパフォーマンスを発揮している人」

「14歳で会社を立ち上げた人」

「会社に勤務しながらアーティストとしても活動している人」彼らは、新しい価値をどんどん創造しています。皆ゼロから1を生み出すという意味では、同じ立ち位置で仕事をしています。

彼らは世界を自発的に変えようとしています。

世界を変えるための方法は様々ですが、「面白いからやっている」「やりたいから勝手にやっているだけ」「自分がやらなければならない」というスタンスは共通しています。

今、世界に影響を与え、世界を変えようとしているグーグルやフェイスブックなどの企業を見ると、「世界を変える」という大義名分と「楽しいからやっている」というモチベーションが両立しています。僕の会社では、接しているビジネスパーソンを5つの層に分類しています。

①変革層(社会に魔法をかけ、変革を起こす影響力を実際にもっている)

②実践層(「こうしたら変わるかな」「やっぱりこうしよう」という実験と工夫を繰り返し実践している)

③変えたい層(「変えなきゃ」「どうしたら変えられるのかな?」と思いつつも実行力と勇気が足りない)

④気づいた層(「このままじゃダメだ」「でもグーグルみたいにはなれないし」などと、課題を自覚しつつも、半ばあきらめていて行動力も低い)

⑤ゆでガエル層(現状で満足していて、変化の必要性に気がついていない)

可能性があるのは「③変えたい層」から上の層です。「①変革層」の人こそがニューエリートです。この本を手にしているということは、あなたはまさか「⑤ゆでガエル層」ではないはず。では、今どの層にいるでしょうか。「①変革層」に位置する意識と自覚を持ちでしょうか。僕が言いたいのは、自分が今当たり前だと思っている世界は、全然当たり前ではないということです。家族が離れ離れになってしまうかもしれないし、会社がずっと安泰とは限らないし、国や地域社会が消滅してしまうことだってあるのです。

変化は突然やってきます。僕たちはそうした変化を止めることも、避けることもできません。だからこそ変化を受け入れ、変化を乗りこなし、変化を楽しむ必要があるのです。

変わること。変わり続けること。そのためには、常に次の可能性に備えておくことです。変わる前提で動いしている人は、何か想定外のことが起きたときも柔軟に対応できます。

変化することにはリスクが伴います。でも、変わらないこともリスクなのです。今の環境が永遠に続くというのは幻想でしかありません。

だからこそ、皆さん自身が変わる準備をしておく必要があるのです。『ニューエリート』 はじめに より ピョートル・フェリクス・グジバチ:著 大和書房:刊

図1.「オールドエリート」と「ニューエリート」

(『ニューエリート』 はじめに より抜粋)

本書は、

これからの時代をリードする人とは、どんな価値観を持って、どんな仕事をして、どんなふうに生きているのかをわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

クビになる準備はできているか?

今や、コンピューターやAI(人工知能)が発達し、さまざまな仕事が自動化されつつあります。

これからの時代は、自分の仕事がいつまで続くのか、正しく先読みする必要があります。

グジバチさんは、“その時”が来たらすぐ動けるように、準備しておくことが必要

だと指摘します。

1800年代のアメリカに、アイスハーヴェストという天然氷を切り出して世界に販売する仕事がありました。家庭で食料を冷やすための氷です。その頃からすでに生産性や効率性という言葉が流行っていて、イノベーションによって、氷を速く切り取り流通させるシステムが作られていました。

けれども、彼らが頑張っている間、その業界の常識をまったく知らない人たちが参入してきて、製氷機械を使って工場で氷を作り始めたため、一年中いつでも氷が手に入るようになったのです。天然氷を切り出し販売していた事業者は皆その仕事を失いました。

ここで注目すべきなのは、天然氷の切り出し事業者のうち、製氷工場の事業に転業できた事業者は一社もなかったということ。そしてさらにイノベーションは続き、家庭でも必要な氷がつくれる冷蔵庫が登場しました。

このように、その業界での主流技術とは全然違う技術によって従来のビジネスが壊滅的打撃を受ける破壊的なイノベーションは、今に始まったことではなく、大昔から起こり続けてきました。ただ、20世紀以降、そういった事例が増えるようになり、AI時代の今は毎日のように起こっています。現代的な事例を2つご紹介します。

一つは、エアビーアンドビーとハイアットの事例です。エアビーアンドビーとは住宅や物件を宿泊施設として登録し、貸し出すためのプラットフォームを提供するウェブサービスです。個人・法人を問わずに利用でき、共用スペース、戸建て住宅、アパート以外にも、個人が所有する島まで幅広い物件が登録されています。

エアビーアンドビーは登場以降、あっという間にホテル業界のトップ企業になりました。数年間でハイアットの市場価値を3倍も上回ったのです。

もう一つは、ウーバーの事例です。ウーバーは、一般的なタクシーの配車に加えて、一般人が自分の空き時間と自家用車を使って他人を運ぶ仕組みです。2009年の会社設立以降、短期間で広まり、現在では世界84の国、地域の760以上の都市で運営されています。ヨーロッパでは、職を失うことを恐れたタクシー運転手たちによるストライキや暴動、ウーバー運転手への攻撃が相次いでいます。

1811年から1817年頃のイギリスで、ラッダイト運動が起こりました。これは、産業革命により機械が普及し、失業の恐れを感じた手工業者・労働者が機械を破壊した運動です。ウーバーへの攻撃は、これになぞらえて「ネオ・ラッダイト運動」と呼ばれるようになりました。今は、産業革命に匹敵する変化の時代と言えるでしょう。『ニューエリート』 第1章 より ピョートル・フェリクス・グジバチ:著 大和書房:刊

グジバチさんは、この時代に生き残る人材や企業は、ゼロから新しい価値を生み出す人々であり、彼らに求められるのは、情熱、創造性、率先

だと述べています。

誰でもできることやルーチンワークは、プログラミング可能なことです。

いずれ機械やコンピューターに置き換わる可能性は高いでしょう。

創造性や感性、想像力や発想力。

人間は、そんな人間にしかできない部分で勝負する。

いよいよ、そうせざるを得ない時代に突入したということですね。

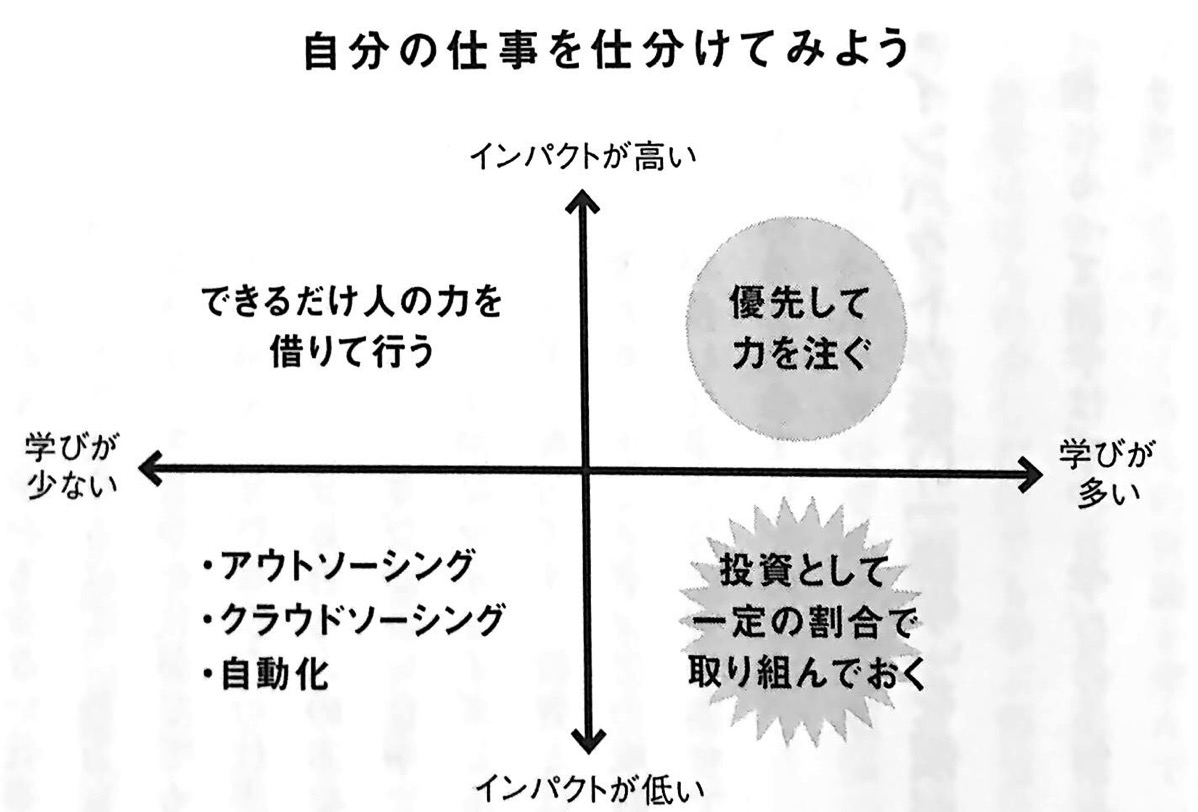

「インパクトが高く学びも多い」仕事が優先

組織や肩書ではなく、個人の実力がものを言う、これからの社会。

そうなると、「学び」にお金を投資する人が確実に増えてきます。

グジバチさんは、自分のスキルや生産性を高めるための日常的な学びは必須

だと述べています。

仕事の中に、もっと「学び」の要素を取り込むといいです。自分の仕事を、インパクトと学びの高低でマトリックスにしてみましょう。「インパクトが高く、学びも多い仕事」「インパクトが高く、学びが少ない仕事」「インパクトが低く、学びが多い仕事」「インパクトが低く、学びも少ない仕事」に分類されますね。

因みにインパクトが高いとは、同じ時間で生み出す価値が多いこと。日本のことわざでいえば「一石二鳥」に近いイメージです。

たとえば取材を受けるときに、スタッフが僕の話を議事録に起こしておけば、フェイスブックやブログの下書きとして使えます。あるいは取材中の音声を録っておけばポッドキャストに、動画を撮っておけばユーチューブにアップできるかもしれません(相手の許可を取るのが前提ですが)。イベントはフェイスブックライブで配信すれば、より多くの人にメッセージを訴求できます。

どんな仕事をするにせよ、こうやって、常にインパクトを高めることを意識すべきです。まず、当然ながら「インパクトが高く、学びも多い仕事」に注力します。

「インパクトが低く、学びも少ない仕事」は、ますますアウトソーシング、クラウドソーシング、自動化が加速するはず。地方在住の人や海外在住の人の力を借りる、あるいはテクノロジーを活用して仕事を代替してもらうケースが増えていくのは間違いありません。

「インパクトが高く、学びが少ない仕事」というのは、先述した僕の取材の例のような仕事です。できるだけ自分以外の人の力を借りること考えるべきです。

「インパクトが低く、学びが多い仕事」は、投資として行う余地があります。僕の場合、自分の仕事の3〜4割はマネタイズして、6〜7割は近い将来の土台を作るための投資にあてるのが理想的な配分です。投資とは、流行を察知するための学びはもちろん、スタートアップに関わること、メディアの取材を受けることなど様々です。この「インパクトが低く、学びが多い仕事」に一定の割合で取り組んでおくことで、それを新しいコアコンピテンシーにまで高めていくのです。『ニューエリート』 第2章 より ピョートル・フェリクス・グジバチ:著 大和書房:刊

図2.自分の仕事を仕分けてみよう

(『ニューエリート』 第2章 より抜粋)

どの分野においても、技術の進化は日進月歩です。

それにつれて、必要とされる知識も増え続けています。

私たちも、現状に満足することなく、学び続ける必要があります。

とはいえ、むやみやたらに学んでも、効率が悪いです。

切り捨てるものは、切り捨てる。

任せるものは、任せる。

自分にとって本当に必要な仕事に、「時間」という貴重な資源を集中投資しましょう。

「決断の速さ」が結果を大きく左右する!

変化の激しい時代にあっては、「いかに速く決断できるか」が結果を大きく左右します。

グジバチさんは、何かを決断してすぐに動く心がけは、非常に重要

だと指摘します。

直感で決断するメリットは、なんといっても素早く行動できること。僕はスピードを最も重視しています。多くの場面で、素早く行動した分、得られる成果も大きくなります。直感的に決めて動けば次のステージに進めます。

一番もったいないのは迷っている時間です。たとえば、お腹が空いたときに「中華にしようか、フレンチにしようか、和食にしようか・・・・・」と迷っているような時間です。中華にする、フレンチにする、というのも決断ですが、「食べない」というのも決断です。「食べない」と決めて別の行動に移れば、そこで何らかの成果が得られます。つまり、迷って停滞している時間を減らすべきなのです。

食事の場合は、迷っている時間のロスも限定的でしょうが、キャリアの選択でロスが致命的となります。たとえば、漠然と起業を考えているけれど、迷っているだけで時間を浪費しているようなケース。悩んているうちにタイミングを逸し、結局何もしないままずるずると会社にしがみつき、不本意なまま人生を送る。これでは悲しすぎます。

起業するなら起業する。しないならしないで、今の職場で何ができるかを考えて実行する。とにかく、何かを選択して動いたほうがいいです。直感で決断する第二のメリットは、自分の価値観に近い決断ができること。自分が本当に何を欲しているのか。これは論理的に考えるよりも、直感的にわかるものです。

たとえば、恋愛するときに、相手を論理的に分析した上で好きになるケースは少ないのではないでしょうか(お見合い結婚ではよくあるかもしれないですが)。むしろ、顔も性格もまったくタイプではなかったのに恋に落ちてしまったという話をよく聞きます。いわば自分で自分の好みを説明できない状況です。

自分が思い込んできた「好きな人のタイプ」は、メディアの影響や友だちとき会話の中で作られてしまいがち。でも、直感で決断することで、本当に自分にとって好ましい決断ができ、望む結果を得られる確率が高まるわけです。『ニューエリート』 第3章 より ピョートル・フェリクス・グジバチ:著 大和書房:刊

「直感に従って決断する」

そういうと、心もとない感じがしますが、意外と、それが正解である場合は多いです。

「直感」も、人間が生まれながらにして持っている、素晴らしい能力のひとつです。

能力ですから、使えば使うほど、鍛えることができますね。

グジバチさんは、直感のセンスを磨くには、とにかく小さな失敗をたくさんして経験を積むのが一番

だと述べています。

まずは、日常の小さなことから。

直感を駆使して、即断即決! でいきましょう。

「コミュニケーション能力」は、結果で評価される

仕事をするうえで、欠かすことができないのが、「コミュニケーション能力」です。

では、そもそもコミュニケーション能力とは、いったいどのようなスキルを意味するのか。

「他人と上手に会話をキャッチボールを行う能力」

「その場の空気を読んで、適切な行動を取る能力」

「会議などで自分の意見をきちんと主張する能力」

一言で「コミュニケーション能力」と言っても、様々な側面があります。コミュニケーション能力の定義からスタートすると、人によって答えはバラバラです。

僕は、もっと単純にコミュニケーション能力を捉えています。コミュニケーション能力は、結果で評価されるものである。これが唯一にして絶対の原則です。

「結果」とは、簡単に言えば人が動いてくれたかどうか。

僕は、これまでの人生で様々な人たちとコミュニケーションを取ってきました。振り返ってみると、コミュニケーションの意義を実感できたのは、相手が動いてくれたときでした。

たとえば、僕の著書を読んで「とても面白かったです」と褒められるのは嬉しい。ですが、本音を言えば、何か一つでも僕の言葉をもとに行動して欲しいのです。

「ピョートルさんの言うことは、不愉快だし納得できない部分もある。でも、これに関してはその通りだと思うので、やってみます」

多少不穏な空気が生じたとしても、そう言われたほうが断然嬉しいです。僕たちがコミュニケーションの中でやりとりしている情報は、「自分が言いたいこと」と「相手が聞きたいこと」に分かれます。

どちらを優先させてもコミュニケーションは失敗します。両者が完全に一致しないまでも、近づける努力をしない限り、人を動かすのは不可能です。

著書を執筆するときにも、「自分が言いたいこと」と「相手が聞きたいこと」の折り合いを強く意識しています。特に、僕は日本語のネイティブではありません。編集者から、「この事例を出しても、日本人にはわかりにくいですよ」と指摘を受けることがあります。見た目にはダメ出しですが、貴重な助言です。ゴールは読者に行動してもらうことだからです。

根本的に、自分の伝えたいメッセージが伝われば、表現は多少変更させてもいい。言ってみれば、食べやすくするために調味料で味付けするようなもの。

何度でも繰り返しますが、相手が行動して初めてコミュニケーションが成立するのです。

リーダーは、まずこのことを知るべきでしょう。『ニューエリート』 第4章 より ピョートル・フェリクス・グジバチ:著 大和書房:刊

自分の言いたいことだけを、一方的に相手にまくし立てて、伝えた気になっている。

そんなコミュ障な人たちは、いたるところにいますね。

「自分が言いたいこと」と「相手が聞きたいこと」の折り合いをつける。

結果にこだわって、一歩先行く『コミュニケーションの達人』を目指したいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

私たちが、最終的に仕事に求めるもの。

それは、「自己実現」です。

グジバチさんは、世界に(仕事を通じて)何をもたらしたいのか、世界から(仕事を通じて)何を得たいのかをしっかり決めて生きている人は、ニューエリート

だとおっしゃっています。

私たちは、何に夢中なのか、何がしたいのか。

私たちは、仕事を通じて何を得たいのか、何で貢献できるのか。

それが真剣に問われている時代であり、また、それが実現可能な時代でもあります。

これからの時代をリードする「ニューエリート」。

あなたも、本書を読んで、彼らが活躍する世界を、ひと足早く覗いてみてはいかがでしょうか。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『脳が冴える最高の習慣術』(マイク・ダウ) 【書評】『「毒親」の正体』(水島広子)