【書評】『世界で通用する人がいつもやっていること』(中野信子)

お薦めの本の紹介です。

中野信子先生の『世界で活躍する脳科学者が教える! 世界で通用する人がいつもやっていること』です。

中野信子(なかの・のぶこ)先生は、脳神経医学がご専門の脳科学者です。

二年間、フランス原子力庁サクレー研究所の研究員を務められた経験をお持ちです。

世界で上位2%のIQ所持者のみが入会できるMENSAの会員でもあります。

「世界で通用する人」に誰でもなれる!

中野先生は、これまで、世界中のたくさんの「頭のいい人」や「IQの高い人」と交流する機会を持ちました。

そこで得た結論は、「世界で通用する頭のいい人」というのは、ただの秀才ではない

ということ。

彼ら、彼女らは、ちょっと非常識だったり、一見大人げないことをしたりします。

また、周りを自分のペースに巻き込んでいく力も持っています。

中野先生によると、そのような力は、頭のいい悪いは関係なく、誰でも持ち合わせているものなのだそうです。

本書は、彼ら「世界で通用する頭のいい人」のやり方が、脳のメカニズムから見ても理にかなっていることを脳科学者の視点からまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

苦手なことはきっぱりと断る!

中野先生の先輩Sさんは、「空気を読まない」ことで己を貫いていました。

「苦手なものは苦手」と言って譲らず、苦手な部分を克服する時間や労力を使うこともしません。

そして、自分の得意なところをブラッシュアップすることに徹していました。

実はこの方法、よい結果を出すには、非常に理にかなっています。

まず、自分が苦手なところをフォローしてもらうためには、他の人を頼りにします。人は誰かに頼りにされると嬉しいものなので、基本的には喜んで引き受けてくれます。

一方、自分が得意なことには、自分の能力をフルに発揮します。

結果的に、自分にも、協力した人間にも、素晴らしい成果がついてきます。

これは、Sさんが自分の得意分野を、「誰にもできないレベル」にまで高めていたからこそできることでもありました。「どんな仕事でも60点レベルで、無難にこなせる」より、「この仕事を90点以上のハイレベルでできるのは自分だけ」というものを徹底的に活かすわけです。

そして、「自分では30点以下のレベルでしかできない」ことは、「90点以上のレベルでできる人」を探してきて、その人に任せればいいという考え方です。この方法は、何でも一人でやろうとする「ゼネラリスト傾向」の強い日本人にはやや抵抗があるかもしれません。ですが、ちょっと思考法を変えるだけで、誰にでも実行できる方法でもあるのです。

そして、結果的に、自分も相手もいい思いができる。さらに、「あの人ってすごいね!」と高い評価を受けることにもなるのです。『世界で通用する人がいつもやっていること』 CHAPTER 01 より 中野信子:著 アスコム:刊

プロスポーツの世界でも、一流の選手は、自分の得意な部分を徹底的に磨き上げます。

苦手を克服するより、得意なことをさらに伸ばすことの方が、全然楽です。

普段から、何が得意で、何が苦手なのかをアピールしておく。

そして、苦手な部分は、他の人に任せてしまう。

そんな割り切りが大事だということですね。

「適度なストレス」は必要なもの

神経内科の優秀な女医である、ドイツ人のEさん。

彼女は、アスリートのように自分を追い込みながら仕事をするスタイルをとっています。

そして、いつも人並み以上の成果を出します。

中野先生は、その理由を説明するため、「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」という心理学の基本法則を紹介しています。

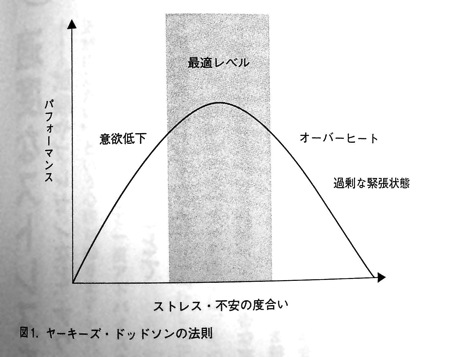

ヤーキーズ・ドッドソンの法則は、「覚醒レベル」と「学習パフォーマンス」の間に、逆U字曲線型の関係があることを明らかにした法則です(下図1を参照)。

図1.ヤーキーズ・ドッドソンの法則 (『世界で通用する人がいつもやっていること』 P94 より抜粋)

この法則が言っているのは、極端にストレスがなさすぎる場合や、逆にものすごいプレッシャーがかかり、ストレスにさらされている場合には、記憶や知覚のパフォーマンスが低下してしまうこと。逆に、適度なストレスが学習パフォーマンスを最高レベルに高めてくれるのです。この法則はネズミだけでなく、人間にも当てはまります。一時的な感情によるストレスと、知覚や記憶のパフォーマンスとの間には、このような関係が成り立つと考えられています。

(中略)

Eさんはこの「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」を知っていて、あえて適度なストレスを自分に与えていたのでしょう。ドイツ人らしく、ただ生真面目に振舞っているように見えますが、研究結果を残したり発表したりするために、あえて自分を適度に追い込んでいたのだろうと思います。自分のパフォーマンスをコントロールするのが上手なのだともいえるでしょう。『世界で通用する人がいつもやっていること』 CHAPTER 02 より 中野信子:著 アスコム:刊

ストレスは、人間にとって必要なものです。

強すぎず、弱すぎず、パフォーマンスが最大になる強さを見極め、上手に利用したいですね。

人間は「自己イメージ」に該当するものしか受け入れない

中野先生は、人間というのは、誰かが他人の評価をするよりもずっと、自分で自分のことを常に評価し続けている

と指摘します。

例えば、太っていることを気にする人に「デブ!」と言ったら、深く傷ついてしまいます。

逆に、体型にまったくコンプレックスを持っていない人は、心が傷つくことはないでしょう。

このように、心が傷つくとき、言葉そのものが、その人の心を傷つけるのではありません。

受けた言葉を、自分が肯定することで、自分で自分を傷つけるのです。

ですが、人間は無意識に「誰かが何かを言ったとしても、自分自身が持っている『自己イメージ』に合致することにしか同意しない」という性質を持ってもいます。その性質をうまく利用すれば、自分自身に対するネガティブな自己評価をなくしていくことで、誰かが何かを言ったとしても、ちょっとやそっとのことでは傷つかない器の大きい自分になれる、ということになります。

そこで私は、自分の長所を常に意識するようにし、短所にはいったん目をつぶるようにしました。

すると、短所を指摘されたとしても冷静に処理することができるのです。その指摘が、自分にプラスになりそうな内容だったら、感情に左右されないようにしながら取り入れることも必要なのかもしれません。自分一人ではなかなか気づくことができない自分を改善できるポイントに、気づかせてもらう絶好のチャンスだと思いながら、なるべく前向きな気持ちを保つようにしましょう。

言われると傷つきそうなことには、鈍感になったり忘れたりするように心がけます。そして、長所を指摘された場合には、素直に喜びます。『世界で通用する人がいつもやっていること』 CHAPTER 04 より 中野信子:著 アスコム:刊

自己イメージ、つまり、「自分が自分自身のことをどう思っているか」がとても重要です。

自己イメージは、小さい頃から長い間かけて形づくられてきたものです。

ですから、簡単には変えることはできません。

長所を常に意識して、短所に目をつむる。

意識の焦点を当てる場所を、自分の短所から長所に切り替える。

そんな訓練を普段から続けていきたいですね。

記憶するかどうかを判断する「海馬」を味方につけよう

中野先生は、「暗記は、感情を伴う形で覚えるといい」と述べています。

海馬(かいば)という記憶を司る器官が、「生存に必要な知識を優先的に記憶する」機能を持っているからです。

海馬というのは、脳の真ん中あたりにあり、長期記憶を形成するのに非常に重要な部分です。タツノオトシゴのような形をしているので、海馬という名前がつけられました。この海馬で、必要な記憶と不必要な記憶を分類して、必要な記憶を残すという「仕分け」を行っているのです。

つまり、仕分け人である海馬に、「この記憶は大事だから、ちゃんと記憶しておこう」と判断してもらう必要があります。そのためには、「怖い」とか「興奮した」などの感情を伴う経験が、効果的なのです。エピソード記憶は心の動きを伴うので、より記憶されやすく思い出しやすいといえるでしょう。例えば、自分自身で計画を立てて、実際に旅行をした場所のことは、よく覚えていますよね。そして、その場所にまつわる歴史的人物や歴史的事件については、授業で習ったときなどにも印象的に感じられたりして、記憶に刻まれやすくなることも経験したことはありませんか。

『世界で通用する人がいつもやっていること』 CHAPTER 05 より 中野信子:著 アスコム:刊

誰でも、好きなことや興味のあることは、簡単に覚えることができます。

それには、このような理由もあったんですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

日本人は「謙虚であらねば」という気持ちが人一倍強いです。

感情を抑える自制心が強すぎ、個性を発揮しきれない傾向があります。

とてももったいないことですね。

日本人が世界で通用する自分を築いていくのに必要なこと。

中野先生は、それは、「自分自身に対する正当な評価」だとおっしゃっています。

能力自体が劣っているわけではありません。

足りないのは、自分の適性や可能性をよく観察し、自分の強みを生かすアイデア。

これからは個性を活かす時代。

楽しい!面白い!をキーワードに学び続けて、自分の可能性を広げていきたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『ほんとうの心の力』(中村天風) 『企業が「帝国化」する』(松井博)