【書評】『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』(三井弘)

お薦めの本の紹介です。

三井弘先生の『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』です。

三井弘(みつい・ひろし)先生は、脊椎、関節(人工関節)がご専門の整形外科医です。

万病は、「首」が原因だった!

肩こり、背中のこり・痛み、腰痛、頭痛・・・・。

現代人にとって、どれも身近な体の不調ですが、実は、隠れた原因があることが多いです。

それは、「首のトラブル」です。

三井先生は、しつこい肩こりや背中痛、頭痛の背景に、首の状態が関わっているケースは少なく

ないと指摘します。

首の不調が起こるのは、首を酷使する生活が続くことが最大の原因です。

つまり、生活習慣病のひとつということ。

首は我慢強い部位であり、酷使されてもなかなか首自体に症状が出ることはありません。

痛みやしびれが出た時点では、かなり重篤(じゅうとく)な症状となっているケースがほとんどです。

早期の対応と予防が大切だということですね。

本書は、「万病の元」である首こりの症状を解説し、首こりを改善、予防するための方法を具体的にまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

首の仕組みを知っていますか?

三井先生は、首の仕組みについて、以下のように説明しています。

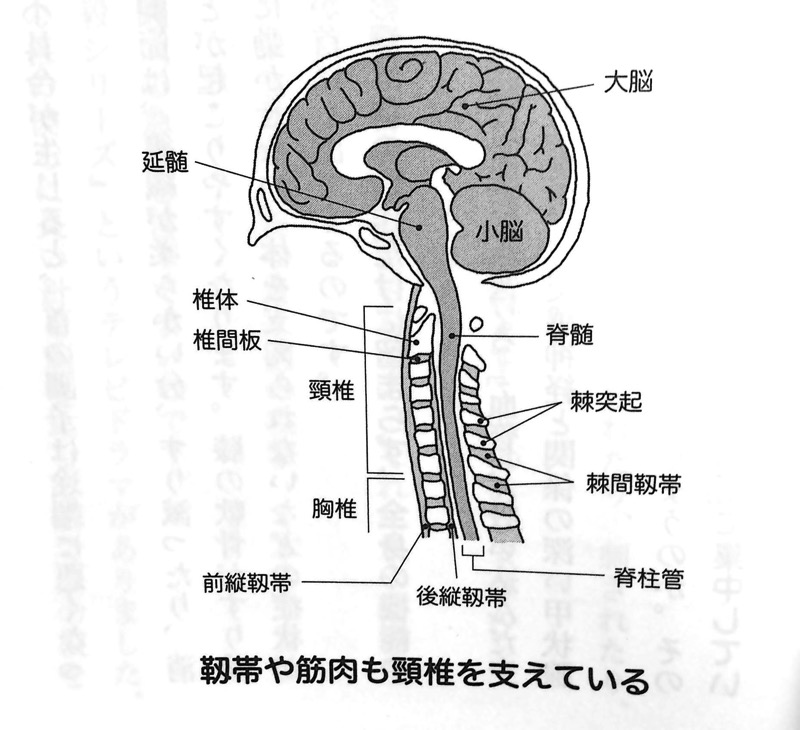

まず首の骨格ですが、これは、「頚椎(けいつい)」と呼ばれる7つの骨から成り立っていて、頭に近いほうから「第一頸椎」「第二頚椎」のように名前がつけられています。

ご存知のように、頚椎は「脊椎(せきつい)」という背骨の一部分です。参考までに言うと、脊椎は、「頚椎(首)」「胸椎(きょうつい)(胸)」「腰椎(ようつい)(腰)」の3つのパートから構成されています。

この頚椎をサポートしている組織が、柔性のある軟骨組織の「椎間板(ついかんばん)」や頚椎の後方にある「椎間関節」、そしてこれらを支える「靭帯(じんたい)」です。

椎間板は「線維軟骨」と呼ばれる軟骨組織でできており、頚椎と頚椎の間にあるクッションのような役割を果たしています。これがあることで骨への衝撃を和らげ、首の可動性をある程度高めてくれています。

一方の椎間関節も軟骨からできていますが、こちらは椎間板とは異なる「硝子様(しょうしよう)軟骨」でできています。軟骨組織のタイプは違うものの、その役割は椎間板同様、頚椎と頚椎とをつなぎ、首の自由でスムーズ動きを可能にすることです。

そしてもう一つ、頚椎を支えている組織が「靭帯」です。

靭帯は繊維質でできており、首の前側にある「前縦靭帯(ぜんじゅうじんたい)」と、首の後ろ側にある「後縦靭帯(こうじゅうじんたい)」に分かれます。

靭帯の役目は、椎間板の周りをしっかり保護し、椎間板がはみ出したり、不均一になったりしないようにカバーすることです。

この3つのパーツがしっかりタッグを組むことで頚椎は守られているわけです。

ただその半面、どれか一つにでも不具合が生じると、首の調子は途端に悪くなってしまいます。

特に軟骨でできている椎間板や椎間関節は、組織が柔らかい分、すり減ったり、消耗したり、形が変わったりといったことが起こりやすくなります。膝の軟骨がすり減ると、膝に痛みが走ったり、スムーズに動かせない、体を支えられないなどの症状が出たりしてきますが、同じようなことが首にも出てくるのです。

さらに、首に不具合があると、その影響は首の動作だけに留まらず、全身の機能やメンタルヘルスにまで及びます。

神経の束である大変重要な器官「脊髄」、脳に血液を届ける「血管」、吸い込んだ空気を肺に送る「気管」、食べたものを胃に送る「食道」、交感神経と関係の深い甲状腺ホルモンを分泌する「甲状腺」もまた、首にあるからです。

なぜ「首」という1ヶ所が悪くなると、全身にまで影響が及んでしまうのか。その答えは明白です。私たちの生命を司る大切の器官が、首という細い場所に集中しているからにほかなりません。『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第1章 より 三井弘:著 SBクリエイティブ:刊

図1.靭帯や筋肉も頚椎を支えている

(『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第1章 より抜粋)

首は、頭と体をつなぐ大切な部位です。

首を通る神経や血液が滞ってしまったら、命にかかわる重大事となります。

それほどではなくても、首こりによって、さまざまな影響が出ることは容易に想像がつきますね。

「肩こり」と「首こり」は違うもの

首の不調は、まず、首以外の部位の不調として現れます。

その代表的な例が、「肩こり」です。

首のあたりがこっているとの自覚がある方も、「これは肩こりからきている」と考えがちですし、「肩の筋肉が張っているのと同じように、首の筋肉が張ってこりになっている」と考える人も結構います。

要は、肩こりも首こりも同じようなものと考えられてしまいがちなのです。

もちろん、「こる」という症状が、筋肉からきているケースは少なくありません。

たとえば、徹夜で仕事をする、同じ姿勢で数時間パソコンやゲームをやる、夢中になって読書をする、同じ姿勢で何かの作業を続ける、思いついて運動をするなどしたときに、ひどい肩こりを感じることがあります。

これは筋肉を偏って使っていたり、左右のバランスが崩れていたり、同じ筋肉を長時間使い続けたり、無理な仕事やスポーツをしたりといったことが筋肉の緊張や疲労につながって、肩から首にかけてこりを生じさせたためです。

このような筋肉性のこりは、筋肉の緊張によって血管が収縮し、血行が悪くなって、乳酸などの疲労物質が蓄積されることが主な原因です。したがって、入浴や睡眠で血行をよくし、休養をちゃんと取ることで症状は緩和されます。

休んでよくなるようなら、筋肉の緊張からくる「肩こり」と考えて差し支えありません。

ところが、首の問題から「こり」が生じている場合は、何をやっても症状がよくならず、しつこいこりに悩まされます。休んでも取れない「しつこい肩こり」は、「首こり」からきていると考えたほうがよいのです。

「首こり」の場合、その主たる原因は、頚椎の変形で神経根が圧迫されたり、刺激されたりすることです。それによって「肩こり」を引き起こしているということですから、筋肉の緊張や疲労とは根本的に原因が異なります。

「肩こり」が「首こり」からきているとわからなければ、「マッサージや整体で筋肉をほぐしてもらえばラクになる」と考えて、首に力をかけてしまい、かえって症状を悪化させることにもなりかねません。

ですから、休息をとっても、何をしても「こり」がよくならないときは、「肩こり」というより「首こり」を疑ってください。

さらに、肩こりと首こりの大きな違いをお伝えしましょう。

それは神経症状があるかないかです。具体的には、後頭部にかけての頭痛、手のしびれや冷え、痛みといった症状です。

慢性的な「こり」に加え、少しでもこのような症状が出ていたら、筋肉の疲れからくる肩こりと決めつけてしまわず、首の問題からきている「首こり」と考えて、早急に首を守る生活へとシフトしていただきたいと思います。『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第1章 より 三井弘:著 SBクリエイティブ:刊

現代人は、デスクに座って、パソコンなどと一日じゅうにらめっこする作業が多いです。

慢性的な肩こりでお悩みの方は、「首こり」を疑ってみるのが良さそうですね。

「首を下げない」を日頃から意識しよう!

首こりを防ぐためには、「正しい姿勢」を習慣にすることが重要です。

正しい姿勢とは、①あごを少し上げ、②胸を張り、③腰は少しそらし気味にして立つ

です。

そのなかでも、特に大切なのが、「少しあごを上げる」ことです。

首を悪くしてしまう大きな要因の一つは、首を下に曲げた状態が続くことです。

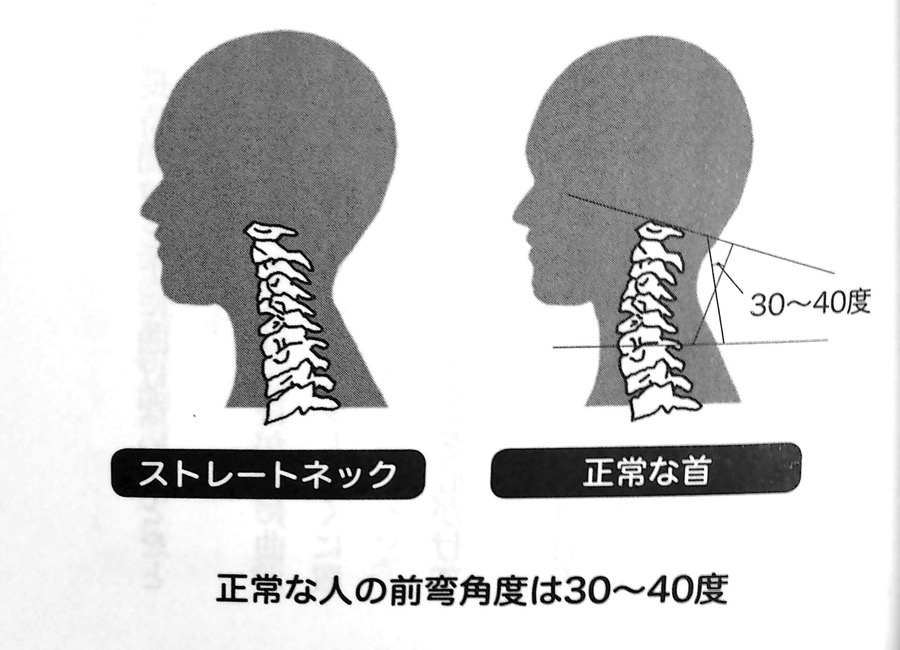

首が前屈すると、そうでないときと比べて椎間板には5倍の力がかかります。

20キロのバーベルなら持ち上げ続けられても、100キロになれば長時間は耐えられませんし、自動車にしても、車体の重さが5倍になれば、それまでのタイヤでは支えきれなくなります。

頚椎にしても、頭の重さを5キロとして、下を向くだけで25キロの重さを支えなくてはいけないのと同じですから、どれほど負担が増えるかわかります。そのような状態が続くほど、頚椎が直線的になってしまう「ストレートネック」や逆Cの形となってしまう「頚椎後弯(こうわん)」になり、首はどんどん悪くなっていくばかりです。

ですから首を前屈させた状態は、回数も頻度も少なければ少ないほどよいのです。

何時間も下を向いてケータイ・スマートフォンを操作し続ける、本を読み続ける、勉強や書き物をし続ける、家事をやり続ける、仕事や作業を続ける・・・・・いずれも首にとっては最悪です。

首の健康を守る、首こりの症状を改善するには、長時間首を下に曲げないことをとにかく大切にしてください。

ケータイ・スマートフォンを操作したり、本を読んだりするときは、首が下に曲がり過ぎないよう目の高さに近いところまで持ってきたり、腕を伸ばして少し遠くに置き、あごをちょっと上げた姿勢を取るようにしたりするとよいと思います。

また、立ち上がるときも下を向かず、顔を上げた状態で立ち上がることを心がけてみてください。

下を向かなければいけない作業では、1時間に1回、長くても2時間に1回は首を上げて休ませます。このとき背伸びをしたり、あたりを歩き回ったり、簡単な腕立てをしたり、体を動かすようにするとなおよいでしょう。

こうしたことを意識して生活するだけで、首の状態は違ってきます。『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第3章 より 三井弘:著 SBクリエイティブ:刊

図2.正常な人の前弯角度は30〜40度

(『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第3章 より抜粋)

首の負担を少なくするには、頚椎の前弯カーブをしっかり確保することが大事です。

長時間首を下に曲げない。

「少しあごを上げる」を意識する。

普段の生活から意識したいですね。

首を健康にする「カンタン腕立て伏せ」

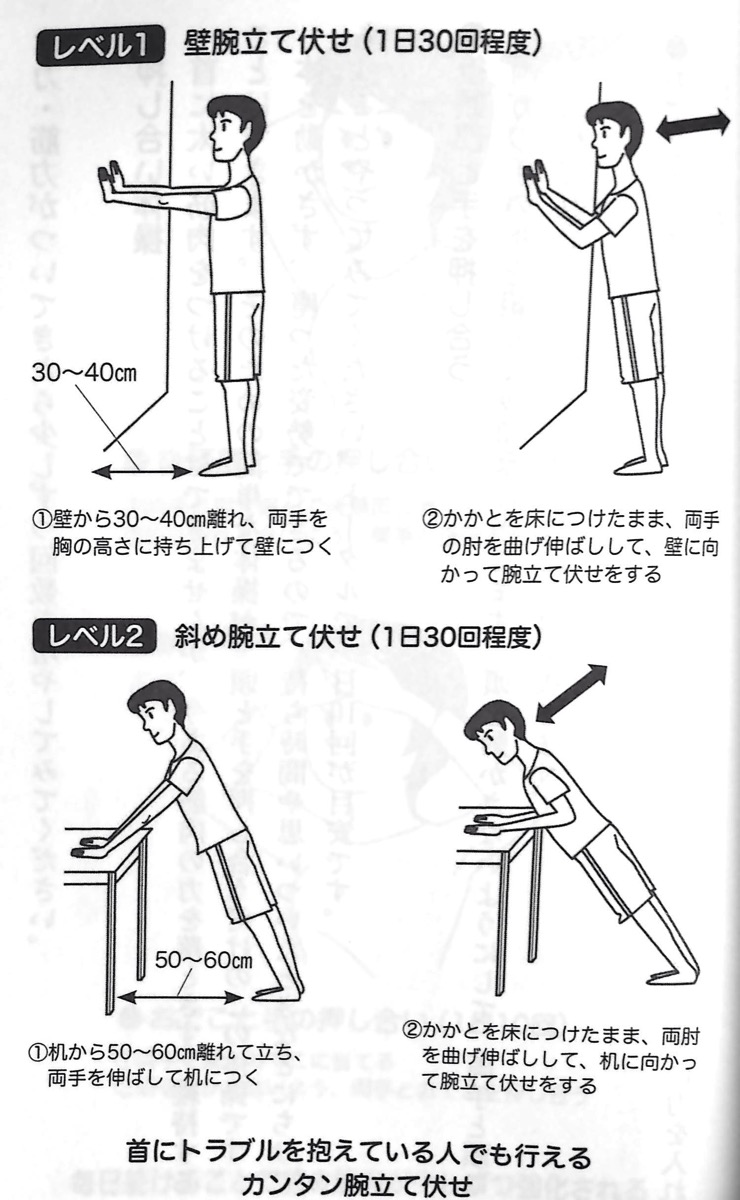

三井先生は、わずかな時間で気軽にできる首のためのトレーニングのひとつとして「カンタン腕立て伏せ」(下図3参照)を紹介してます。

■カンタン腕立て伏せ

腕立て伏せは、腕や胸などの上半身の筋肉を鍛えてくれます。筋肉が強くなることによって腕や胸が首にかかる力を支えてくれ、首の負担が軽減します。

「腕立て伏せ」となっていますが、紹介するのは一般的にイメージされるようなハードなものではなく、体力のない人でも、首にトラブルが出始めている人でも、無理なくできる腕立て伏せです。

体力や筋力に自信のない方は「レベル1」から始めて、体力がついてきたところで「レベル2」に進んでください。ある程度体力や筋力がある方は、「レベル2」から始めてみましょう。

どちらも一日30回が目標ですが、トータルで30回になるように区切って行ってもらっても構いません。【レベル1】壁腕立て伏せ

①壁から30〜40センチほど離れて立ち、胸の高さで両手を壁につけます。

②かかとを床につけたまま、両方の肘(ひじ)を曲げたり伸ばしたりして、壁に向かって腕立てをします。*ポイントは、腕の筋肉を意識しながら行うことです。つらい場合は、どちらかの膝を曲げて行ってみてください。

【レベル2】斜め腕立て伏せ

①体を斜めにして両手を真っ直ぐ机につけます。机との距離は、体力のない方は30〜40センチ、身長が高い方や体力に自信のある方は50〜60センチが目安です。

②かかとを床につけたまま、両肘を曲げたり伸ばしたりして、机に向かって腕立てをします。*オフィスのデスク、ダイニングテーブルぐらいの高さの机を使います。背中が丸まらないように、首と背筋を真っ直ぐにして行ってください。

「レベル2」がラクラクできるようになり、現在、どこにも痛みがないという方は、床を使った通常の腕立て伏せに挑戦していただいてもよいと思います。

やる場合は無理をせず、できる範囲で腕を曲げ、一日10回程度を目安に始めます。

体力・筋力がついてきたら少しずつ回数を増やしてみてください。『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第4章 より 三井弘:著 SBクリエイティブ:刊

図3.カンタン腕立て伏せ

(『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』 第4章 より抜粋)

腕立て伏せが、「首こり」に効くとは、少し意外な感じもしますね。

体力と相談して、まずは、一日10回程度から。

毎日の習慣にしたいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

首は、酷使されてもなかなか声を上げないため、症状を自覚するのが遅れがちです。

肩こり、頭痛、腰痛などの首ではない部分に表れるSOSに、いかに気づくことができるか。

それが、首こりを悪化させないポイントです。

文字通り、全身の“ネック”となる「首」。

首の健康が体全体の健康を左右するといっても、決して大袈裟ではありませんね。

パソコンにスマホにゲーム。

現代人の生活には、首に大きな負荷をかける作業が多いです。

だからこそ、首のケアには万全を期す必要があります。

普段から首をいたわる生活を心がけたいですね。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『脳は休ませると10倍速になる!』(苫米地英人) 【書評】『宇宙に上手にお願いする「共鳴の法則」』(ピエール・フランク)