【書評】『世界のエリートがやっている 最高の休息法』(久賀谷亮)

お薦めの本の紹介です。

久賀谷亮先生の『世界のエリートがやっている 最高の休息法――「脳科学×瞑想」で集中力が高まる』です。

久賀谷亮(くがや・あきら)先生は、脳科学、薬物療法がご専門の医師です。

脳は「何もしない」でも、勝手に疲れていく

「どれだけ休んでも、眠っても、なんとなくダルい」

その原因は、身体の疲れではなく、「脳の疲れ」にあります。

しばしば言われることですが、脳は体重の2%ほどの大きさにもかかわらず、身体が消費する全エネルギーの20%を使う「大食漢」です。さらに、この脳の消費エネルギーの大半は、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)という脳回路に使われています。

DMNとは、内側前頭前野、後帯状皮質、楔前部(けつぜんぶ)、下頭頂小葉などから構成される脳内ネットワークで、脳が意識的な活動をしていないときに働くベースライン活動です。自動車のアイドリングをイメージしてもらうとわかりやすいでしょうか。

(中略)

このDMNは、脳の消費エネルギーのなんと60〜80%を占めていると言われています。

つまり、ぼーっとしていても、このDMNが過剰に働き続ける限り、脳はどんどん疲れていくわけです。

「一日ぼーっとしていたのに、なぜか疲れが取れなかった」という人は、このDMNに過剰な活動を許してしまっているのかもしれません。

つまり、DMNの活動を抑える脳構造をつくっていかないと、あなたに真の休息は訪れないというわけです。

実際のところ、疲労感とは脳の現象にほかなりません。物理的な疲労以上に、まずは脳の疲労が「疲れた」という感じをあなたの中にもたらしています。その意味では、「脳の休息法」を手に入れることこそが、あなたの集中力やパフォーマンスを高める最短ルートになるのです。『世界のエリートがやっている 最高の休息法』 はじめに より 久賀谷亮:著 ダイヤモンド社:刊

DMNの働きを抑え、脳を休ませる。

そのカギを握るのが、「マインドフルネス」と呼ばれる手法です。

マインドフルネスとは、ひと言でいうと瞑想などを通じた脳の休息法の総称

です。

本書は、「最高の休息法」であるマインドフルネスを、脳科学的な知見から解説した一冊です。

主人公で、脳科学者を目指すイェール大学研究員、小川夏帆(ナツ)。

イェール大学の教授で、脳科学の大家、ラルフ・グローブ博士(ヨーダ)。

ヨーダは、ナツのマインドフルネスの師匠です。

本編は、物語形式で描かれ、この2人の登場人物を軸に展開しています。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

疲れない脳の構造は「自分でつくれる」

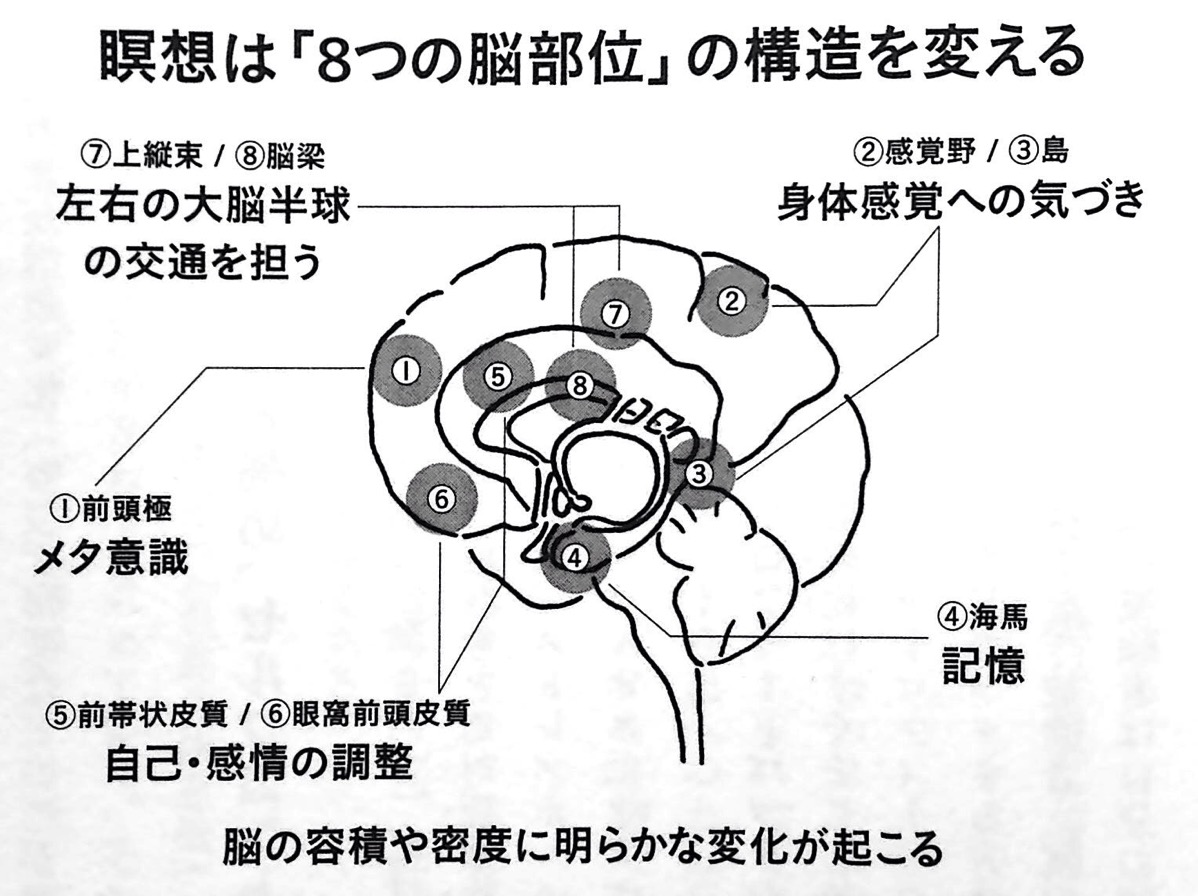

マインドフルネスは、脳の一時的な働き具合だけではなく、脳の構造そのものをかえてしまう

効果があります。

「マインドフルネスの父とも言われるジョン・カバット=ジンの名前は知っておるかな? マサチューセッツ大学のカバット=ジンは、従来の認知療法に瞑想を組み込んだマインドフルネス・ストレス低減法(MBSR:Mindfulness-based Stress Reduction)という独自の方法を構築した人物じゃ。

彼らのグループによる2005年、2011年の研究によれば、MBSRを8週間にわたって実践したところ、大脳皮質(脳の表層の最も進化した部分)の厚さが増したという。要するに、脳の機能が高まったということじゃな。そのほか、老化による脳の萎縮に対しても効果があったという報告もある。また別の研究では、左海馬、後帯状皮質、小脳で灰白質の密度増加が見られたというから、とくに記憶に関連する脳部位が強化される可能性もあるな。

容積の変化だけではないぞ。ブリューワーが言うように、脳の各部位のつながりも、マインドフルネスは変化させるんじゃ。経験ある瞑想者では後帯状皮質と背側前帯状皮質あるいは背外側前頭前野の連結が増しておったというからな。つまり、瞑想を継続的に行うことで、DMNの活動をコントロールできるようになるわけじゃ。となると、誰にでもさまよわない心、疲れづらい脳をつくることは可能じゃと考えられる」

脳が絶えず自らを変化させるということ、いわゆる脳の可塑性については以前から明らかになっている。もしも今後の研究が進めば、マインドフルネスは人間が自分の脳を自由に変化させるための有効な手段になっていくだろう。『世界のエリートがやっている 最高の休息法』 Lecture 1 より 久賀谷亮:著 ダイヤモンド社:刊

図1.瞑想は「8つの脳部位」の構造を変える

(『世界のエリートがやっている 最高の休息法』Lecture 1 より抜粋)

マインドフルネスは、

脳の「働き具合」だけでなく、「つくり」を変えてしまいます。

つまり、ストレスに強い脳を、自分でつくり出せるということです。

「脳が疲れる理由」に気づく方法

ナツは、ヨーダから、マインドフルネスの具体的なやり方を教わります。

ヨーダは最初に、椅子に楽に腰掛けるように言った。背筋は軽く伸ばし、背もたれから離す。そのときのコツが「背中はシャッキリ、お腹はゆったり」なのだそうだ。手は太ももにの上に置く。脚は組まないようにして、足の裏を地面にぺたりとつける。目は閉じてもいいし、開けていてもいい。開けるのなら、2メートルくらい先を見るイメージにするといいそうだ。

「うむ、それが基本姿勢じゃ。大事なのが何もしようとしないこと。ただここにあることを自分に許すんじゃ」

(中略)

「まず自分の身体の感覚に意識を向けてみることじゃ。足の裏が床に触れている感覚はあるか? 手が太ももに触れている感覚は? お尻が椅子に触れている感じもするはずじゃ。身体全体が地球に引っ張られている重力も感じるかな?」

何をやっているのかさっぱりわからない。たしかにヨーダの言うとおり、それぞれに意識を向ければ感覚はある。しかし、わかりきったことではないか。20秒もすると、もう耐えられなくなってきた。

「次にな、呼吸に注意を向けてごらん。呼吸に関係する感覚を意識するんじゃ。空気が鼻を通る感覚はあるか? 胸に空気が入るにつれて、胸が膨らむ感じは? お腹が持ち上がる感覚は?」

「(・・・・・何なの、これ? 深呼吸くらいわざわざ教えてもらうまでもないわよ!)」

「これは深呼吸とは違うぞ」

私のイライラを読み取ったヨーダは静かに言った。「呼吸をコントロールしようとしたり、変えようとする必要はない。いい呼吸も悪い呼吸もない。自然に起きるままにしたらいいんじゃ。とにかく呼吸に細かく注意を向ける。呼吸と呼吸のあいだに、短い切れ目があることには気づいたかな? 1回、1回の呼吸の深さが違うことは? 吸う息と吐く息の温度の違いもあるな? 細かなことに好奇心を持つんじゃ」なるほどたしかに呼吸はみんな同じではない。考えてみたことすらなかった。普段何気なくやっていることが、途端に新鮮に感じられる。

が、それも一瞬のことだった。すぐに私の中にはいろいろな考えが浮かんでくる。

(中略)

やはりヨーダは私の心の乱れを見逃さない。

「ほかの考えが浮かんでくるのは自然なことじゃ。浮かんできたら、それに気づくだけでいい。そしてまた呼吸へ注意を戻す。やさしく、ゆっくりとな。呼吸は意識の錨じゃ。風が吹いたり波が荒れようと、錨(いかり)があれば船はそこから流されん。どんな雑念が心に吹き荒れようとも、呼吸を見失わなければ大丈夫じゃよ」『世界のエリートがやっている 最高の休息法』 Lecture 2 より 久賀谷亮:著 ダイヤモンド社:刊

呼吸は、止まることはありません。

だから、意識を呼吸に戻そうとすれば、いつでも戻すことができます。

呼吸は、意識の錨。

覚えておきたいですね。

「ブリージング・スペース」で緊張感をほぐす

ストレスを受けると、身体は緊張します。

ストレスでこわばった身体を、ゆるめる。

そのメソッドのひとつが、「ブリージング・スペース」呼ばれる方法です。

ブリージング・スペースは、以下の3ステップから成ります。

- 瞑想しながら、ストレスの原因をフレーズ化して、身体の変化を観察する

- 呼吸に注意を向け、いまここを意識する

- 意識を身体全体に広げる。緊張のある部分に呼吸を吹き込む

ヨーダはいつもの椅子を引っ張り出してくると、私に座るように目配せした。マインドフルネスをはじめてそろそろ一ヶ月半、さすがに言われなくとも「背中はシャッキリ、お腹はゆったり」の座り方になる。ごく自然に意識が呼吸に向かい、身体が瞑想の準備をしはじめた。

(中略)

「さあ、ここから全部で3つのステップがある。最初は、ストレスを受けたときの自分の変化に気づくことじゃ。何かいやなことが起きたとき、嫌なことが頭に浮かんだとき、自分の心はどんな反応をしているか、はたまた身体の感覚はどう変化したか、それを観察するんじゃ。ストレスの原因を心の中で1つの文にしてみると、より反応がわかりやすいと思うぞ」

私のストレス、それはもちろん自分の研究が進んでいないことだった。多くの人に癒やしもたらす世界最先端の脳科学を学びにイェールまで来たはずなのに、なぜかこの怪しげな老人に手ほどきを受けながら、つぶれかけたベーグル店の手伝いをしている。そのもどかしさは何をしていてもずっと脳にこびりついている。

私は「研究が進まず焦っている」と心の中でつぶやいいた。じわりといやな気持ちが押し寄せるとともに、お腹のあたりがひゅっとこわばる感覚が続いた。なるほど、ストレスが身体の緊張につながるというのは、文字どおりの意味なのだ。

「次のステップは、いつもどもり呼吸に注意を向けることじゃ。『1』『2』『3』とラベリングしてもいいぞ。呼吸は自分をいまここへと呼び戻してくれる錨じゃ」

過去の失敗や将来への不安に向かっていた意識が、私の呼吸に集まっていく。それに伴って、身体の緊張がじわじわとゆるんでいくのがわかった。

「最後のステップ、ここがブリージング・スペースの大事なところじゃ。意識の向かう先を呼吸から身体全体に広げてみよう。コツはあたかも身体全体が呼吸をしているかのようにイメージすることじゃな。

2番目のステップで緊張を感じた部分があれば、息を吐くときにそこに空気を吹き込むようにイメージしてみてもいいぞ。呼吸につれて柔らかくなっていく感じ、開(ひら)けていく感じを持つように」『世界のエリートがやっている 最高の休息法』 Lecture 5 より 久賀谷亮:著 ダイヤモンド社:刊

心と身体は、密接につながっています。

ストレスを受けたときの身体の変化に、意識を向ける。

そうすることで、ストレスの原因を客観的に観察することができます。

いま、この瞬間に意識を集中する。

まさに、マインドフルネスならではの、セルフ・リラクゼーションです。

「雑念」が疲労を呼ぶ

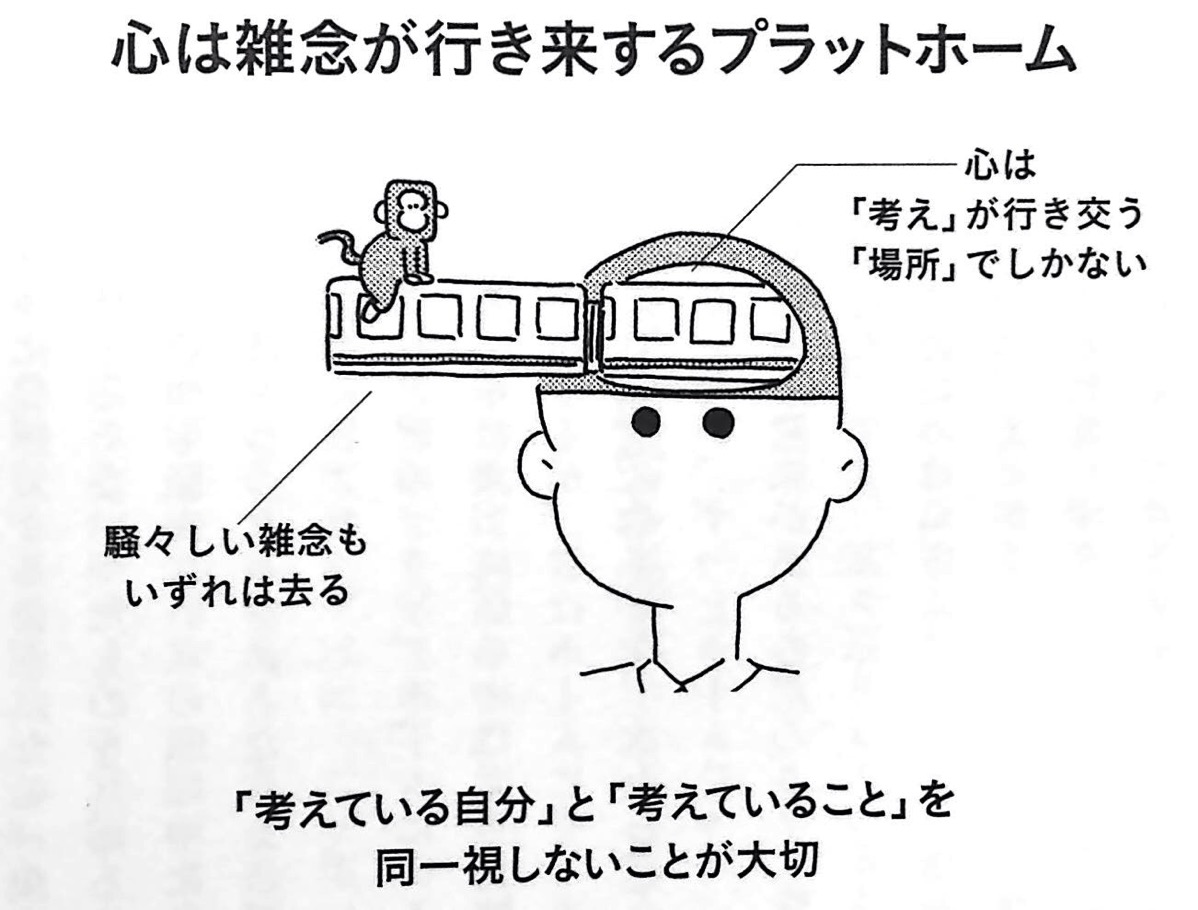

いろんな考えに頭が満たされた状態を、「モンキーマインド」と呼びます。

つまり、サルたちが頭の中でうるさく騒ぎまくっとるような状態

という意味ですね。

雑念が頭を占拠していると、当然、脳は疲れやすくなります。

ヨーダは、ナツに『頭の中のサル』を飼い馴らすための秘訣を伝授します。

「自分がちょうど駅のプラットホームにいるところを想像してみなさい。そこへ電車が入ってくる。中に乗っているのは『考え』というサルの乗客たちじゃ。電車はしばらくそこに停車するが、君はホームにそのまま留まる。しばらくすると電車は去っていく、サルたちを乗せたままな。次から次へといろんな電車がやってくるが、ナツの立ち位置は変えない。ずっとホームじゃ」

この比喩に何の意味があるのだろう? 怪訝そうな私の表情を見て満足げに頷くと、ヨーダは続けた。

「つまり、大切なのは『考え』に対して傍観者であり続けることなんじゃよ。いいか、人間というのは、あたかも『考え』を自分自身だと思いがちじゃ。とはいえ本来、自分というのは容れ物にすぎん。駅と電車を同一視するのがバカげとるように、自分と雑念を同じものとして見る必要はない。

自分の心は電車たちが行き交うプラットホーム。どんなに雑多な種類の電車が入ってこようと、プラットホームは変わらない。そういうイメージを獲得することで、まず自分自身の心をつねに片づけられた状態に保つんじゃ」なるほど、たしかに私たちは普段、「考えている自分」と「考えていること」とをあまり区別していない。何かについてくよくよ思い悩んでいれば、まさに自分自身が悩ましいのだと考えてしまう。考えがぐるぐるとループをはじめれば、自分も堂々巡りしているような気になってくる。

しかし、サルと一緒に騒がしい満員電車に乗り込んだりする必要などないのだ。自分はその電車の乗客ではない。

「こんなイメージで心の中に空きスペースをつくることじゃ。実際、心に余裕がある人は、自分と考えを同一視しとらん。どんな考えも、一時的に脳を訪ねてくる客人であって、ずっと頭の中に住みついているわけではないんじゃ」『世界のエリートがやっている 最高の休息法』 Lecture 6 より 久賀谷亮:著 ダイヤモンド社:刊

図2.心は雑念が行き来するぶらっとホーム

(『世界のエリートがやっている 最高の休息法』Lecture 6 より抜粋)

「考えている自分」と「考えていること」は、まったく別物。

「電車」と「プラットホーム」の考え方は、それをわかりやすく説明してくれます。

「自分」と「考え」を、同一視しないこと。

つねに自分を客観的に観る視点を持ちたいですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

久賀谷先生は、マインドフルネスはちょうど脳科学と瞑想、西洋と東洋の交差点

にあるとおっしゃっています。

何千年もの長い年月をかけて育まれてきた、東洋の神秘。

時代の最先端をいく、西洋の科学や医学。

このふたつが結びついて生まれたのが、「マインドフルネス」です。

近年のグローバル化を象徴する、ハイブリッドなメンタルケアといえます。

本書は、物語形式で読みやすく、マインドフルネスの導入書として最適です。

「マインドフルネスって、何?」

「マインドフルネスって、効果あるの?」

そういう人にこそ、一読して頂きたい一冊です。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『究極の体調管理』(鈴木登士彦) 【書評】『リッチな人だけが知っている宇宙法則』(Keiko)