【書評】『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』(照山裕子)

お薦めの本の紹介です。

照山裕子さんの『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』です。

照山裕子(てるやま・ゆうこ)先生は、歯学博士です。

現在は、都内歯科クリニックにて診療を続けるかたわら、テレビ・ラジオなどのメディアに出演するなど、ご活躍中です。

「噛む力」を高めれば、健康になれる!

ある雑誌で、55〜74歳の男女1000人にアンケートを行い、「健康について後悔していること」というアンケートを聞いたところ、1位は以下のような答えでした。

「歯の定期検診を受ければよかった」

自分の歯を失うと、時間や費用をかけて、自分の歯よりも弱くて手間もかかる義歯を入れなければいけなく

なります。

自分の歯ではなく、義歯になることで、健康には、どんな影響がでるのでしょうか。

照山さんは、食べる力が低下することで、全身の衰弱、老化につながって

いくと指摘します。

噛むことかが少なくなると、認知症にもなりやすくなります。死ぬギリギリまで自分のことは自分でできる。ピンピンコロリを目指すなら、食べる力・噛む力の維持は基本中の基本なのです。

ある大学医療機関が行った高齢者を対象にした調査では65歳時点で、歯で困っていることがある人に比べると、快適に食事がとれている人は健康寿命が約3年も長いということがわかっています。

健康寿命ですから、自分の足で好きな場所へ行き、好きなことができている期間です。それが3年短くなるというのは、かなりの衝撃ではありませんか?

また、歯周病になると全身に悪いことがあるということは知られてきています。しかし、歯周病も動脈硬化や糖尿病を起こす原因となったり、悪化させているとまでは知らない人がほとんどなのではないでしょうか。口の中はほとんどの人が、多かれ少なかれコンプレックスをもっているものです。

そのため、気になりつつも歯科に行くのを後回しにしてしまったり、オーラルケアも真剣に向き合わなかったりしてしまいがち。

しかし、そうやってやり過ごしてしまうと、最終的には「定期検診を受けなかったこと」を後悔するようになってしまいます。

まだ、自分の歯があるなら、遅くはありません。

歯がなくなってしまった人でも、まだ自分の足で歩けているなら遅くはありません。

さらにいえば、現在、寝たきりになっている人でもまだ遅くないかもしれません。

寝たきりの方でもリハビリをして噛む力がよみがえると、また立ち上がったり歩けるようになることがあるからです。この本を手にとってくださったことをきっかけに、ぜひ自分の口の健康と向き合ってください。

『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 序章 より 照山裕子:著 宝島社:刊

本書は、「噛む力」をつけることで、健康的に長生きするための方法をわかりやすくまとめた一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

[ad#kiji-naka-1]

口の健康を支えているのは、「歯」だけではない

口の健康を支えているのは、「歯」だけではありません。

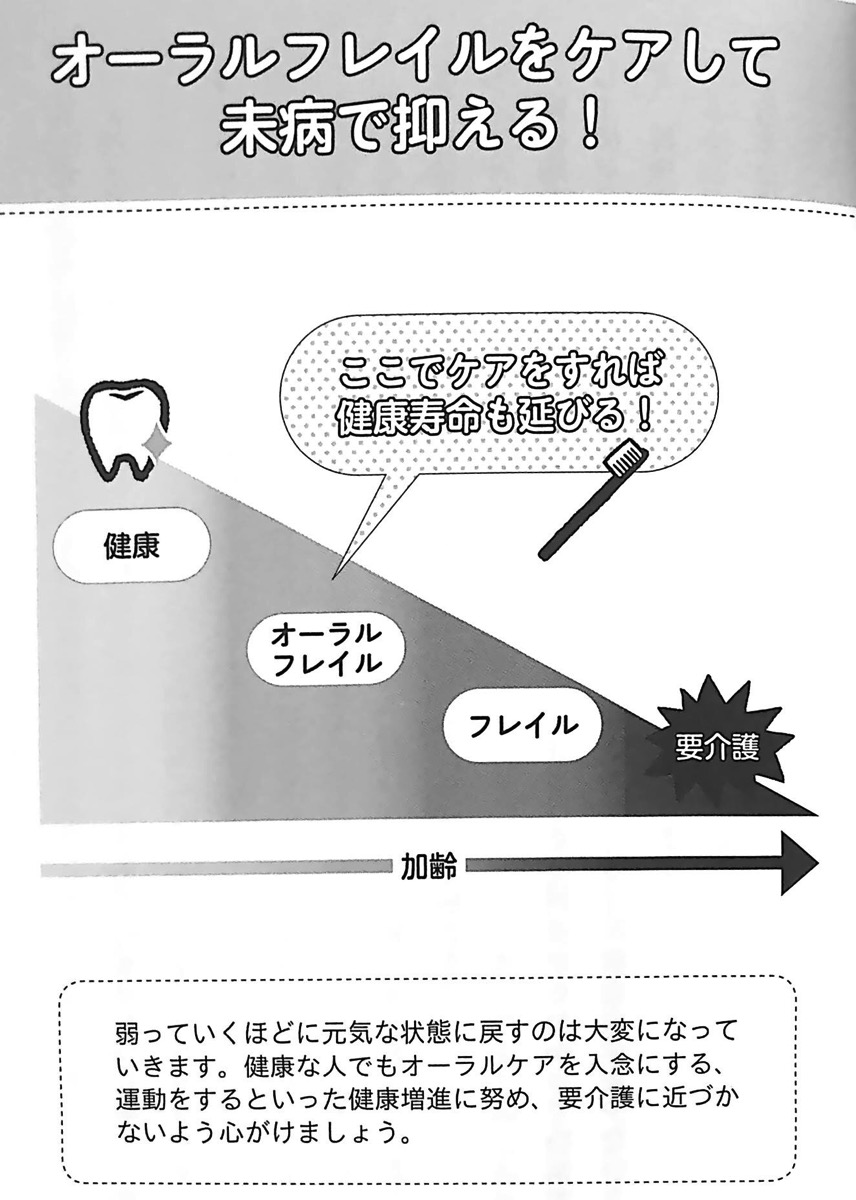

近年注目されているのが、「オーラルフレイル」です。

オーラルは「口の」、フレイルは「虚弱」を表す英語。

つまり、「口の機能が弱っている」状態

を呼びます。

照山さんは、「歯」だけの健康ではなく「口=口腔」全体の健康である

ことがポイントだと指摘します。

高齢になると栄養の吸収力が低下しますが、食べる量、食べられる食品が減れば余計に栄養が不足します。

歯が弱くなれば当然このような状態を招くことになりますが、咀嚼(そしゃく)するために口を動かすのは筋肉。口の周りや舌などの筋力が低下してしまうことも、食べる力を弱くする一因です。そのため、歯だけではなく、周辺筋肉を含む口の健康が重要になるのです。

また、口の周りの筋肉が低下すると、もうひとつ大きな問題が起こります。それはうまく話せなくなるということです。

会話がうまくできなくなると、人と話すのが恥ずかしくなったりおっくうになったりして、口数か減って人と会うのも避けるようになっていきます。

高齢になると脳内の神経伝達物質であるセロトニンが減り、気持ちが落ち込みやすくなったり、何かに取り組むような意欲がもてなくなりがちです。そこへきて、うまく話せなくなり引きこもるようになると、一気に老化が進んでしまいます。オーラルフレイルを放っておくと、心身も弱くなっていきます。このように口だけでなく全身が虚弱になった状態は、「オーラル」がとれて「フレイル」といいます。

フレイルの状態になると免疫機能も低下するため、ちょっとした感染症が重症化したり、うまく歩けずに転倒して骨折し、そのまま寝たきりになってしまうなど、要介護状態に近づいてしまいます。

(中略)

フレイルは弱ってきてはいますが、まだ病気にはなっていない「未病」の状態です。ですから自分の努力次第で脱フレイルすることができます。しかし、一度低下してしまった機能を回復させるのは簡単ではありません。ですから、フレイルよりはオーラルフレイルの状態で、さらに理想をいうならオーラルフレイルになる前の段階で予防していくのが理想的なのです。

まだ、若い人は筋力の低下といわれてもピンとこないかもしれません。しかし、オーラルフレイルの予防はすべての人にとって必要なことだといえます。なぜならオーラルフレイルの前段階は歯を失うことだからです。当然ながら、一度失った歯は戻ってはきません。

『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第1章 より 照山裕子:著 宝島社:刊

“図1.オーラルフレイルをケアして未病で抑える!

(『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第1章 より抜粋)

歯がなくなると、「噛む力」が弱くなります。

噛む力が弱くなると、「口全体」が弱くなります。

口全体が弱くなると、「体全体」が弱くなります。

歯周病を防ぎ、歯を守る。

それが、どれほど重要なことか、よくわかりますね。

「よく噛む」と、記憶力がアップする!

照山さんは、健康的に生きるために大切なのは「よく噛んで」食べること

だと述べています。

「噛む」ことの効用として、まず注目すべきは「脳の活性化」です。

しっかり噛むことが、脳を刺激し、記憶力を鍛えることにつながります。

噛むことで刺激できるもう一方の海馬は記憶の入り口であり、司令塔でもある部分です。

新しい情報はいったん海馬に記憶されます。これが入り口の役目。いったんというのは海馬が記憶の一時置き場にすぎないからです。その後、必要だと判断されたものが大脳皮質(だいのうひしつ)という別の場所に保管されます。必要だと判断する基準は生きていくために必要かどうかということで、痛い思いをしたとか大けがをしたといった出来事に関しては細かいことまで記憶していることが多いのはそのためです。

学習で何度も復習をすると覚えられるのは、何度も記憶を出し入れすることにより海馬に「それだけ必要な情報なのだ」と判断させているからだといわれています。

年をとると段々と記憶力が低下していきますが、それは、この海馬が老化するからです。

年齢を重ねると視覚、聴覚などの感覚器が老化して機能が低下していきます。そうすると海馬に送られる情報量も少なくなります。

体の機能というのは、使わないとどんどん衰えてしまうという特徴があり、萎縮してしまうのです。もちろん歯から送られる情報も海馬にとって重要。

東北大学で行われた研究では、残っている歯が少ない人ほど海馬付近や前頭葉の容積が減っていることがMRIの画像診断により確認されています。

でも、いったん忘れっぽくなったからといって、諦める必要はありません。

しっかり噛むことで、記憶力はアップすることが岐阜大学の実験により明らかになりました。実験の内容は、被験者に複数の風景写真を見せて、次に、そのうち半分の写真の一部を微妙に変化させた写真と差し替え、最初に見せた写真と同じかどうか判断してもうというものです。

写真を見る前に2分間ガムを噛んだ場合とそうでない場合とでどのように変化したかを調べたところ、高齢者ではガムを噛んだあとのほうが正解率が上がりました。15%以上上がった人が約20%もいたそうです。面白いことに、同じ実験を若年層の人に行っても、記憶力アップの効果はほとんど見られなかったとか。

だからといって若年層は噛んでも意味がないわけではありません。

岐阜大学の別のチームでは、20代の学生を対象に実験を行いました。内容は2秒間隔でアルファベットをランダムに表示させ、それがふたつ前、あるいはみっつ前と同じ字であればボタンを押すというものです。

同じことを3回行うのですが、2回目と3回目の間にガムを噛みます。その結果、2回目は1回目よりも正答率が下がりますが、ガムを噛んだあとの3回目は1回目と同程度かそれ以上に回復したのです。そのとき、何かを考える際に使われる、一時的な記憶力である作業記憶を司る、背外側前頭前皮質が活性化していたそうです。つまり、噛むことで集中力を高めて記憶を改善できると考えられるのです。

『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第2章 より 照山裕子:著 宝島社:刊

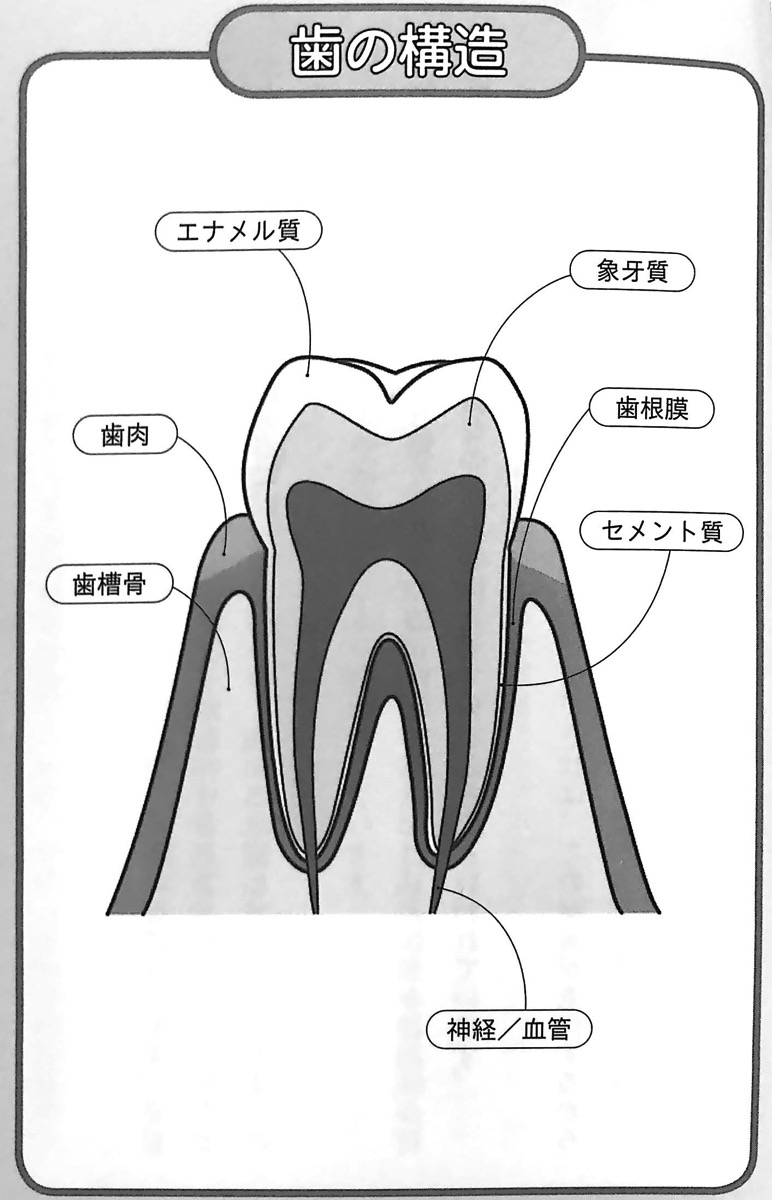

図2.歯の構造

(『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第2章 より抜粋)

しっかり噛んで食べるのは、消化を助け、胃腸にかかる負担を減らすため。

そのように教えられてきましたが、それだけではないのですね。

「噛む」という行為自体が、脳にいい刺激を与える。

「一石二鳥」どころか、三鳥にも四鳥にもなる、手軽な健康法。

毎日の食事で、習慣にしない手はないですね。

「唾液」は、良好な口内環境を作る立役者

照山さんは、唾液がしっかり分泌されているかどうかは、口の健康を左右する大きなポイント

になると述べています。

唾液は唾液腺という場所で作られます。唾液腺には耳下腺(じかせん)、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)の大唾液腺のほか、口の中や咽頭(いんとう)粘膜の表面に多数散在している小唾液腺があり、大唾液腺のほうが多くの唾液を分泌してます。

ところで唾液は1日にどれくらいの量が作られるかはご存知でしょうか?

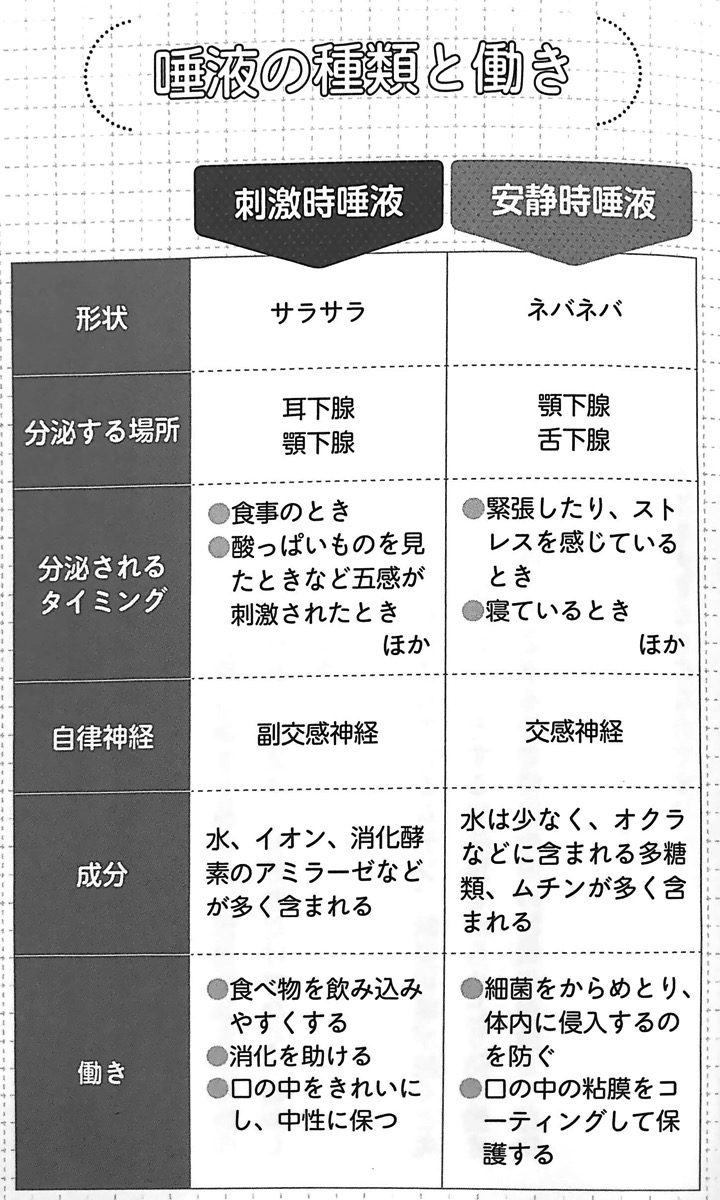

何と1〜1.5リットルにもおよびます。唾液には2週類あります。

ひとつは食事のときに多く分泌される、サラサラの唾液。もうひとつは睡眠中などに少量分泌されるネバネバの唾液。

朝起きたときに口の中がネバついたり、口臭がするのは、ネバネバ唾液しか分泌されないからであり、口の中が乾いて環境が悪くなり、雑菌が繁殖しやすくなっているからです。

唾液は自律神経がリラックスモードのときに多く分泌されます。緊張すると口の中がカラカラになるのは、唾液の分泌が抑制されているため。

特にサラサラの唾液はリラックスモードでないと分泌されません。緊張モードのときには唾液自体が減るのに加えてネバネバ唾液しか分泌れないので、口の中がとても不快に感じます。リラックスモードのときに唾液がたっぷり分泌されるのであれば、就寝中も唾液がたくさん出てもよさそうなものですが、ほぼありません。サラサラの唾液は刺激を受けることで分泌されるため、安静時には減るのです。

刺激というのは匂いや味など五感による刺激がひとつ。梅干しやレモンなどを見ると唾液がジュワッと出るのも、かつての五感の記憶が刺激されるからです。

何かを食べることであごを動かすという、物理的な刺激でも唾液が増えます。

そのためサラサラの唾液は「刺激時唾液」と呼ばれています。

サラサラの唾液の大きな働きは消化を助けるということ。アミラーゼなど消化を助けるたくさんの酵素を含んでいるほか、口の中をうるおわせて食べたものを飲み込みやすくします。一方のネバネバ唾液は「安静時唾液」と呼ばれています。安静時だけでなく、緊張しているときに分泌されるのもこのネバネバ唾液。

ネバネバの正体はオクラや山芋などにも含まれているムチン。緊張状態が続くと免疫力が低下しますが、ムチンは体内に侵入しようとする細菌類をからめとり防ぐ働きがあります。また、ネバネバとその場にとどまるので、口の中の粘膜も保護し、感染症を防いでくれます。

不快感はあっても、体にはとても大切なものなのです。

『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第3章 より 照山裕子:著 宝島社:刊

図3.唾液の種類と働き

(『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第3章 より抜粋)

自律神経のバランス、つまり「交感神経」と「副交感神経」のバランスが大事。

よく言われることですが、唾液の種類にまで関わっているというのは、驚きです。

また、ここでも重要なのは「よく噛む」こと。

頭に刻み込みたいですね。

歯周病は、「全身疾患」のリスクを高める

「一生、自分の歯で噛む」

それを目標としたときに、最も注意しなければならないのが、「歯周病」です。

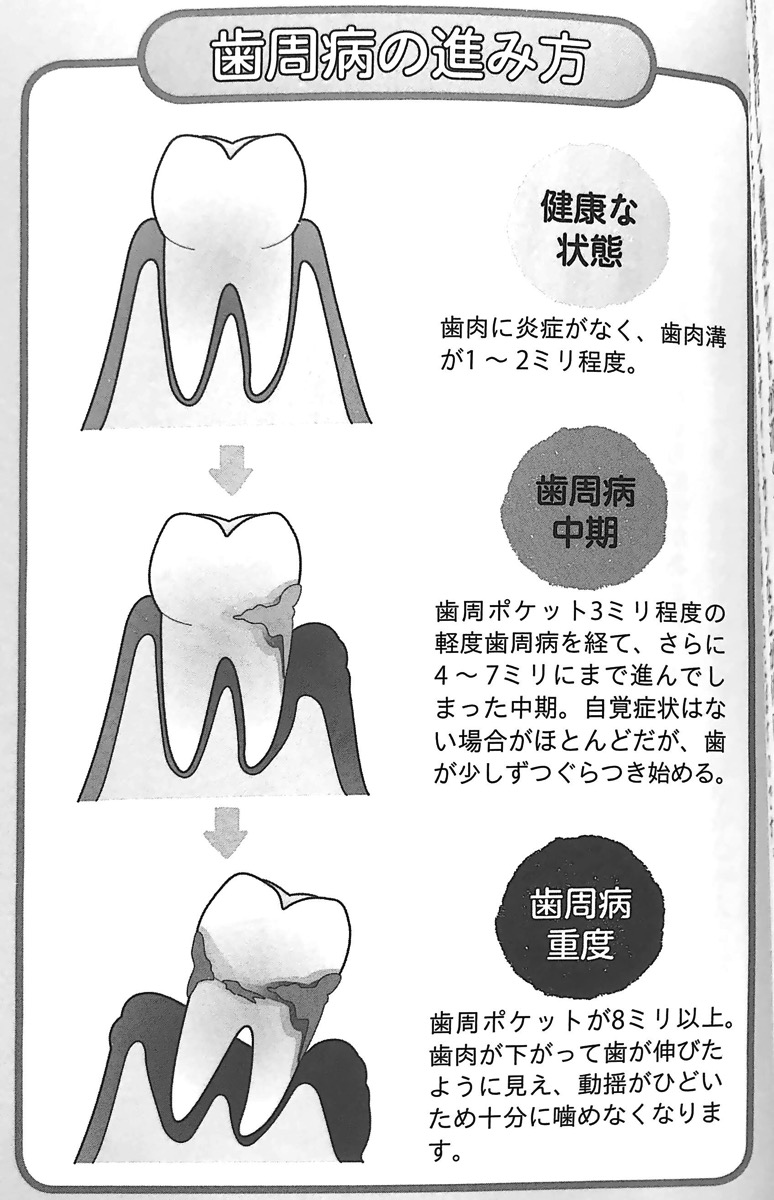

歯周病は、プラーク(歯垢(しこう))の中の歯周病菌が起こす感染症

です。

プラークは、口の中の細菌が糖をエサにして作り出すネバネバとした代謝物と細菌の塊

のことです。

歯周病は、気づかないうちに進行し、大事な歯を奪います。

しかし、それ以上に深刻なのは、歯周病はさまざまな全身疾患を引き起こす

ことです。

歯周病が進行して歯周ポケットが深くなると、歯肉の血管から細菌や細菌が作り出す物質、炎症によって作られるサイトカインなどか体内に侵入するようになります。

そのような物質が体内でさまざまな悪影響をおよぼすのです。体には異物が入ると、それを排除しようとする働きがあります。

そのように異物を排除しようとするために放出されるのが「活性酸素」というものです。

体を守るために必要なものなのですが、活性酸素は諸刃の剣で、異物に攻撃をすると同時に正常な細胞も傷つけ、炎症を起こしてしまうのです。歯周病菌が体に入り込むと、弱いながらもじわじわと炎症を起こし続けます。

その結果、さまざまな病気が引き起こされるのです。これから詳しく説明しますが、歯周病が関係していると考えられる病気は糖尿病や冠状(かんじょう)動脈性心疾患、がん、誤嚥(ごえん)性肺炎など、日本人の死因の上位に上がるものがたくさんあります。

つまり、歯周病になると歯を失うことで寿命を縮めるだけでなく、そういった病気によっても寿命が縮められる可能性があるのです。

これらの病気は治療をしても、歯周病を治さなくてはなかなかよくならないことも少なくないのです。それだけ怖い病気でありながら、あまりその恐ろしさが知られていないというのも歯周病の特徴かもしれません。日本人は歯周病が多いと書きましたが、オーラルケア先進国のアメリカやスウェーデンなどでも少なからず歯周病の患者はいます。

世界的に見ればどれだけの患者がいるかわかりません。

実際、ギネスブックにも全世界で最も患者が多い病気として登録されているほどなのです。みんなが歯周病になっているからといってよくある病気だからと安心しないでください。

歯周病は怖さを知れば、きっとすぐにも治療を始めたくなるはずです。『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第4章 より 照山裕子:著 宝島社:刊

図4.歯周病の進み方

(『「噛む力」が病気の9割を遠ざける』 第4章 より抜粋)

「歯周病は、口の中だけの病気」

そう考えていると、痛い目を見ますね。

歯周病菌は、血管を通って、体中を移動します。

「ときどき、歯茎から血が出る」

「歯と歯の間の隙間が目立ってきた」

そんな人は要注意ですね。

すぐにでも、歯医者さんに診てもらいましょう。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

日本歯科医師会の調査(2014年)で、55%の人が「歯や口腔に異常を感じている」と答えています。

しかし、その中で治療を受けている人は、たった18.4%でした。

「歯医者さんは、痛みに我慢できなくなったら行くところ」

日本人には、そんな意識が、まだまだ強いのかもしれません。

照山さんは、歯の疾患は放っておいても治らない

と強調されています。

虫歯も、歯周病も、進行してからは、まず治りません。

お口のケアは、対処治療よりも、予防治療が重要。

本書は、日本人に根づくオーラルケアに関する古い常識を覆す、強烈なインパクトを与えてくれる一冊です。

![]() (←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

(←気に入ってもらえたら、左のボタンを押して頂けると嬉しいです)

【書評】『MINE』(ジョージ・S) 【書評】『年収1億円の人は、なぜケータイに出ないのか?』(水野俊哉)