【書評】『問題解決力を高める「推論」の技術』(羽田康祐)

お薦めの本の紹介です。

羽田康祐さんの『問題解決力を高める「推論」の技術』です。

羽田康祐(はだ・こうすけ)さんは、「外資系コンサルティングファームで培ったロジック」と「広告代理店で培った発想力」のハイブリッド思考を武器に、メーカー・金融・小売り等、幅広い業種のクライアントを支援されています。

「正解」から「推論」へ

羽田さんは、これからの時代に必要な能力は左脳と右脳を自由自在に駆使しながら、未来の可能性を見いだす「推論力」である

と断言しています。

その理由は、この世の中に、教科書や百科事典のような正解は存在しない

からです。

社会も、ビジスネも、そしてこれを読んでいるあなたも、常に未来に向けて進んでいる。そして、未来を正確に予言できる人間など存在しない以上、この世の中には「絶対的な正解」など存在しない。あるのは未来に向けたさまざまな「可能性」だけであり、その「可能性」は能動的なアクションを通して変えたり、つくったりしていけるものだ。本書は、これまで羽田さんが

未来とは、万人にとって「未知のもの」である以上、「正解」や「不正解」という概念自体が存在せず、自らの推論力と実行力で切り拓(ひら)いていけるものだ。

「正解」を探し続けるメンタルモデルは「本来、ないはずのもの」を追いかけることになる。その結果、常に「自分は正解に至っていない」という自己否定の感情を生み、その感情が、自分に対する自信を削り取っていく。

しかし、もしあなたが「正解がある世界」の幻想から解き放たれ、未知のものに対する「推論力」を身につけることができれば、問題解決はもちろん、自分自身の在り方自体も変えていくことができる。ないはずの「正解」から逸脱することを怖れ、何も行動しない自分を変えることができる。

その先にあるのは、環境の変化からさまざまな可能性を見いだし、適切な推論を立て、能動的に問題解決をしていこうとする自分だ。

(中略)

推論力は「頭の良し悪し」という能力の問題ではなく、「頭の使い方の上手(うま)い下手(へた)」という「方法論」の問題だ。そして推論力が方法論の問題である以上、そこには再現性が存在する。つまり「頭の使い方」や「その手順」を理解し、地道に習慣化すれば「誰でも」「頭の良し悪しとは関係なく」身につけることが可能だ。

重要なことなので繰り返すが、この世の中のどこかに「正解がある」と考えるのは幻想にすぎない。今、あなたの目の前にあるのは、多くの「可能性」だけだ。巷(ちまた)にあふれる「正解」とされる知識は、過去の先人たちが生み出した「知恵」ではあるが、あなたから見れば「単なる先人からの借り物」に過ぎない。しかし、もしあなたが「推論力」を身につけることができれば「先人からの借り物」を「未来に向けた知恵」に変えていくことができる。 『問題解決力を高める「推論」の技術』 まえがき より 羽田康祐:著 フォレスト出版:刊

コンサルティングファーム及び広告代理店で学んだ「推論力」について、理論だけでなく「頭の使い方の手順」や「実践の勘所」、あるいは「ビジネスへの活かし方」も含めて解説した一冊です。

その中からいくつかピックアップしてご紹介します。

「推論力」は分析力の向上に欠かせせない

羽田さんは、ビジネスに推論力が必要な理由を、以下のように説明しています。

分析とは、物事の特徴を正しく捉えた上で、それぞれの物事の間にある「関係性」を見抜くことだ。分析手法の種類はどうあれ、どの分析にも共通していえるのは、世の中に存在する多くの物事はさまざまな要素が複雑に絡み合っており、ただ漠然と全体を捉えただけでは有益な示唆は得にくいという問題意識だ。

複雑に入り乱れた物事を正確に捉えるには、ただ全体を捉えるだけでは不十分であり、「個々の中身を吟味し」「それぞれの関係性がどうなっているのか?」まで深掘りしていく必要がある。

誤解を恐れずにいえば、この世の中にあるあらゆる物事は「事実」と「その関係性」で成り立っている。「事実」は目に見えるものなので捉えやすいが、「関係性」は目に見えないものである以上、「推論」でしか捉えることができない。そして、もしあなたが「目に見えない関係性」を推論で捉えることができなければ「分析が甘い」という状態に陥る。

つまり、分析とは「事実」と「事実同士の関係性」を推論で解明していくプロセスであり、そのために必要不可欠な能力が「推論力」だ。

より理解を深めるために、例を使って解説しよう。

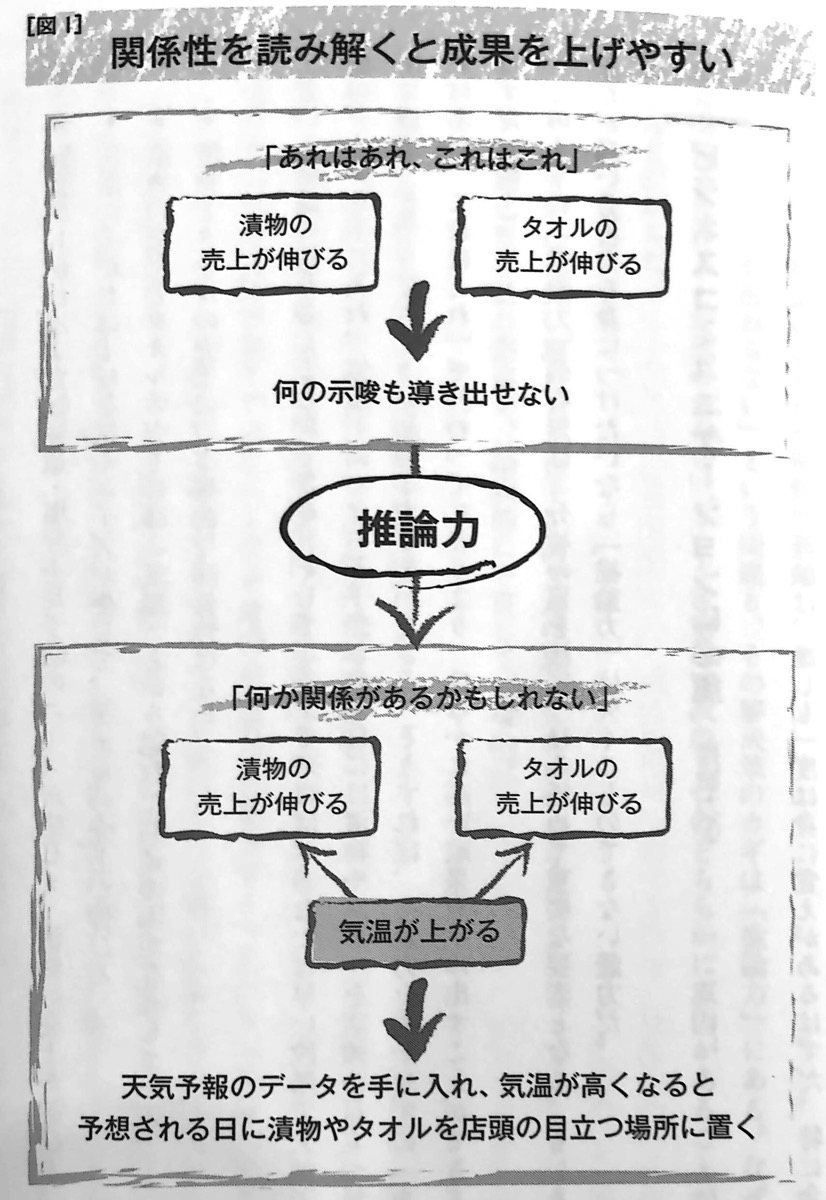

もしあなたが量販店チェーンの分析担当者だったら、と仮定しよう。目の前に、漬物とタオルの売上推移データがあったとする。このデータでは、漬物の売上が上がっている時期にはタオルの売上が上がり、漬物の売上が下がっている時期にはタオルの売上も下がっていることが確認できた。

このデータを見たときに、もしあなたに「推論力」がなければ、漬物の売上データとタオルの売上データの「関係性」を分析する発想には至らない。漬物のデータとタオルのデータを個別のものとして捉え、「あれはあれ、これはこれ」という状態でスルーしてしまうことになる。その結果、データからは何の示唆も導き出せず、成果を上げることはできない。

一方で、もしあなたに「推論力」が備わっていれば、「漬物の売上とタオルの売上には、何か関係があるかもしれない」という「関係性を読み解く発想」に思い至ることができる。

そうすれば、という問いを立て、「関係性の分析」を進めていくことができるはずだ。

- 「漬物の売上が上がれば→タオルの売上が上がる」という因果関係が存在するのか?

- それとも逆に「タオルの売上が上がれば→漬物の売上が上がる」という因果関係が存在するのか?

- それとも、まったく別の第三の要因が存在するのか?

そうすればやがて、という結論に辿り着くことができる。そしてここまで来れば、あなたは早い段階で天気予報のデータを手に入れ、気温が高くなると予想される日には漬物やタオルを店頭の目立つ場所に置く、というアクションを起こすことができる。そうすれば、推論力を働かせずに「あれはあれ、これはこれ」で終わってしまうより、はるかに高い成果を生み出すことができるはずだ(下の図1を参照)。

- 気温が上がれば→食欲減退・塩分不足予防のニーズが生じて、漬物の売上が伸びる。

- 気温が上がれば→汗を拭(ふ)くニーズが生じて、タオルの売上が伸びる

- 漬物の売上とタオルの売上には「気温」という隠れた共通要因が存在している。

- 漬物とタオルの売上に、直接的な関係性はない。

このように「推論力」の有無は、分析の質を決定づける極めて重要な要素となる。もしあなたが高い分析力を身につけたいなら「推論力」は欠くことのできない能力だ。 『問題解決力を高める「推論」の技術』 第一章 より 羽田康祐:著 フォレスト出版:刊

図1.関係性を読み解くと成果を上げやすい

(『問題解決力を高める「推論」の技術』 第一章 より抜粋)

数字やデータの裏に隠れた関係性をあぶり出すためにも、推論力は欠かせないということですね。

「帰納法」で「法則」を手に入れる!

推論力を高めるために身につける法則のひとつが「帰納法」です。

帰納法は、複数の物事から共通点を発見して結論を導き出す推論力

を指します。

羽田さんは、帰納法がビジネスに活用できる局面のひとつが世の中の事象から「法則」を発見し、学びに変える

局面だと述べています。

よりわかりやすく理解するために、例を用いて解説しよう。ヒットした商品や人気のお店には、必ずユーザーに受け入れられた理由があります。

もし、あなたが企業のイベント担当者だったら、としよう。さまざまなイベント実施の経験から、次の事実に気づいたとする。

事実①:イベントAで「旅」をモチーフにしたら、集客力が高まった。

事実②:イベントBで「宇宙」をモチーフにしたら集客力が高まった。

事実③:イベントCで「図鑑」をモチーフにしたら集客力が高まった。

もしあなたが「帰納法」をマスターしていたら、「旅をモチーフにしたら、集客力が高まった」「宇宙をモチーフにしたら、集客力が高まった」「図鑑をモチーフにしたら、集客力が高まった」という3つの事実に対する「共通点」を探ったはずだ。やがてあなたは、次のような「共通点」を発見することになる。

共通点の発見:この3つのイベントの共通点は、モチーフを加えたことである。

すると、あなたがさまざまなイベント企画から得られた「法則」は次のようなものになる。

結論(法則):イベントにモチーフを加えれば、集客力は高まる。

これは、あなたから見れば数々のイベント実施経験を通して、あなた独自の「法則」を手に入れたことを意味する。そして「イベントA」「イベントB」「イベントC」のいずれでも「モチーフを加えたら集客力が高まった」ということは、この法則は極めて再現性が高いはずだ。だとすれば、あなたはこれ以降のイベントでもモチーフを加えた企画を立案することで、高い成果を残し続けることができるようになる。

また、別の例も示そう。仮に、あなたが企業の事業戦略立案担当者だったとしよう。さまざまな企業事例をケーススタディした中から、次の事実に気づいたとする。

事実①:ハーゲンダッツは、収益性が高い。

事実②:amazonは、収益力が高い。

事実③:JINS(ジンズ)は、収益力が高い。

すでに帰納法を理解したあなたなら「ハーゲンダッツ・amazon・JINSの間に、何らかの共通点があるはずだ」ということに思いが至るはずだ。

一見、この3つのブランドに共通点はないように見える。しかし深く調べていくと、これらのブランドには次のような共通点があることを発見できる。

共通点の発見:この3ブランドの共通点は、新たな市場を創造しトップブランドになったことである。

確かに、ハーゲンダッツは「スーパープレミアムアイスクリーム市場」という新たな市場をつくり上げ、シェア1位に君臨している。amazonも「ネット書店」という市場を切り拓き、ナンバーワンポジションに位置している。JINSもまた「ブルーライトカットメガネ」という市場をつくり、トップブランドとして認識されている。

だとすれば、あなたが帰納法を通して得られる「法則」は次の通りとなる。

結論(法則):新たな市場を切り拓きトップブランドになれば、高い収益性が見込める。

「ハーゲンダッツは収益性が高い」「amazonは収益性が高い」「JINSは収益性が高い」という事実は、ちょっと調べればわかる「知識」でしかない。しかし単なる知識を得るよりも、帰納法を通して「新たな市場を切り拓きトップブランドになれば、高い収益性が見込める」という「法則」を手に入れたほうが、今後のあなたの成長にとってはるかに有益なことがおわかりいただけるはずだ。 『問題解決力を高める「推論」の技術』 第二章 より 羽田康祐:著 フォレスト出版:刊

その隠れた共通点を探し出すためのツールが「帰納法」です。

帰納法を使って、普遍性の高い「法則」を数多く手に入れる。

そうすれば、ヒット商品を生み出す確率が高くなりますね。

「演繹法」を方針や戦略に基づいた企画立案に活かす

次に理解しておきたい法則が「演繹法」です。

演繹法とは、前提となるルールに物事を当てはめて結論を出す推論法

です。

ここでいう「ルール」とは、規則や常識、あるいは方針や法則など「一般に正しいとされていること」

を指します。

羽田さんは、演繹法がビジネスに活用できる局面のひとつを戦略や方針に基づいた企画立案に活かす

局面だと述べています。

演繹法は、決められた方針のもとに、その方針に沿った企画立案を行いたいときにも有効だ。

具体的には、商品やサービスのコンセプト(方針)を次のようにマーケティングの4Pに展開したいときなどが典型だ。

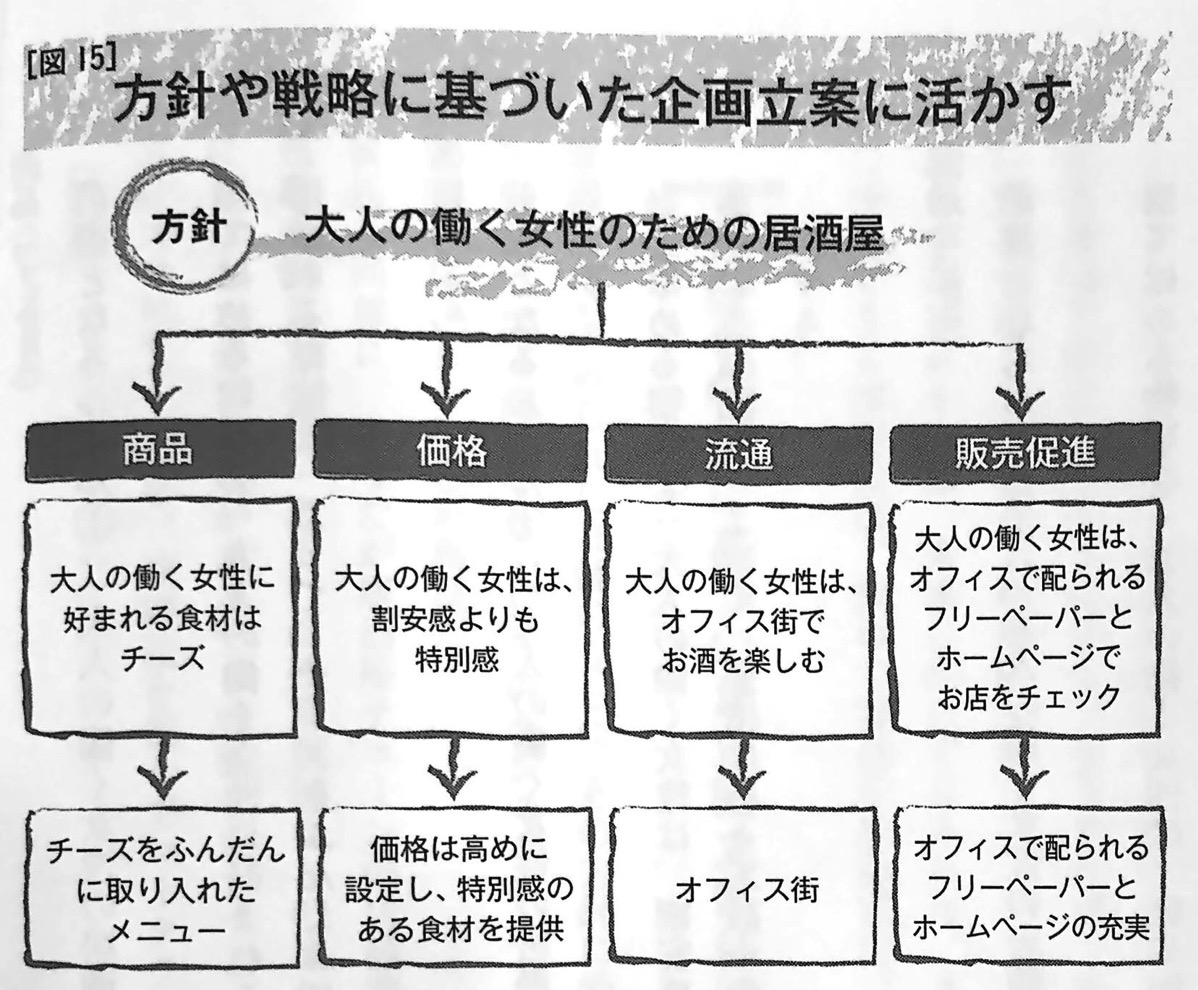

前述と同様に、あなたが居酒屋チェーンの店舗開発担当者だったと仮定しよう。女性の社会進出や働き方改革、あるいは残業規制などの流れを受けて「大人の働く女性のための居酒屋にビジネスチャンスがある」判断したとする。「大人の働く女性のための居酒屋」という方針(コンセプト)を、演繹法を使ってマーケティングの4Pに展開すると以下の通りとなる(下の図15を参照)。

商品(Product)

前提となるルール①:「大人の働く女性の居酒屋」をコンセプトにした居酒屋を出店する。

当てはめる物事②:大人の働く女性に好まれる食材はチーズである。

導かれる結論③:よって、チーズをふんだんに取り入れたメニューを開発する。

価格(Price)

前提となるルール①:「大人の働く女性の居酒屋」をコンセプトにした居酒屋を出店する。

当てはめる物事②:大人の働く女性は、割安感よりも特別感を好む。

導かれる結論③:よって、価格はあえて高めに設定し、その分特別感のある食材を提供する。

流通(Place)

前提となるルール①:「大人の働く女性の居酒屋」をコンセプトにした居酒屋を出店する。

当てはめる物事②:大人の働く女性は、繁華街よりもオフィス街でお酒を楽しむことが多い。

導かれる結論③:よって、オフィス街を中心に出店する。

販売促進(Promotion)

前提となるルール①:「大人の働く女性の居酒屋」をコンセプトにした居酒屋を出店する。

当てはめる物事②:「大人の働く女性」は、オフィスで配られるフリーペーパーとホームページでお店をチェックすることが多い。

導かれる結論③:よって、オフィス内で配られるフリーペーパーに広告を出稿し、ホームページを充実させる。

どのような施策も、一つのコンセプト(方針)を元に、コンセプトと整合性のある形で展開されなければ、散発的なもので終わってしまう。演繹法は、うまく活用すれば「施策が散発的になり、何も残らずに終わる」という状態を防ぎ、戦略の要(かなめ)である「選択と集中」を担保してくれるはずだ。 『問題解決力を高める「推論」の技術』 第三章 より 羽田康祐:著 フォレスト出版:刊

図15.方針や戦略に基づいた企画立案に活かす

(『問題解決力を高める「推論」の技術』 第三章 より抜粋)

そんなときに活躍するのが「演繹法」のツールです。

最初にしっかりした「前提となるルール」を定める。

それが成功するビジネスを構築するためのカギですね。

「アブダクション」をトレーニングする方法

「帰納法」「演繹法」と並ぶ第三の推論法として近年クローズアップされているのが「アブダクション」です。

アブダクションとは、「起こった現象」に対して「法則」を当てはめ、起こった現象をうまく説明できる仮説を導き出す推論法

です。

羽田さんは、アブダクションを身につけるには、いかに日々の仕事の中で「問題」を発見し、習慣化できるかがカギを握る

と述べています。

周りを見渡し注意を向ければ、あなたの職場にはさまざまな「問題」が潜んでいることに気がつけるはずだ。「職場に問題がある」こと自体は由々しきことだが、「アブダクションをトレーニングする」という視点で捉えれば、むしろ宝の山だ。

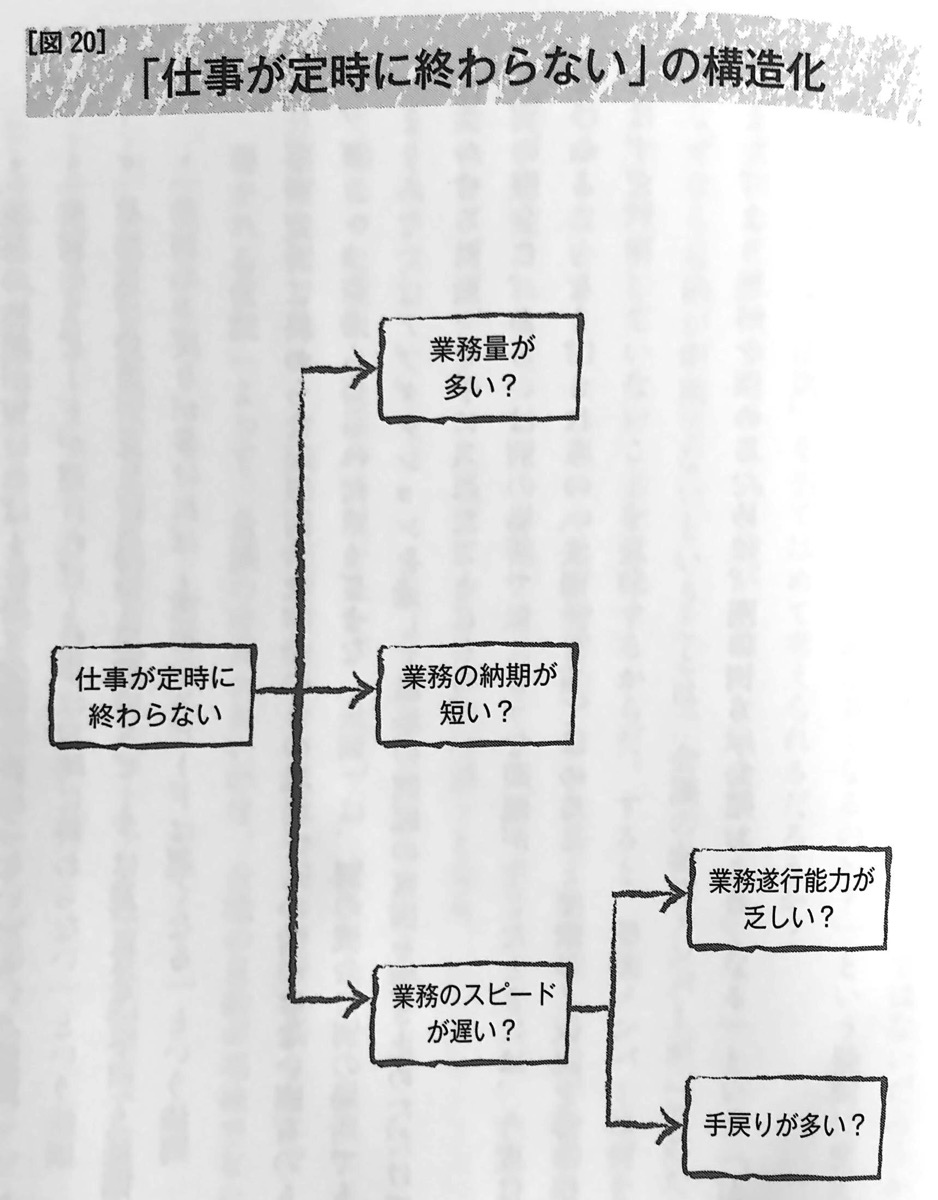

たとえば、働き方改革が叫ばれる昨今では「残業を減らさなきゃいけないのに、仕事が定時に終わらない」などは、どの職場でも見られる問題の「あるある」だろう。

このような問題を「なぜ仕事が定時に終わらないのか?」という疑問に変えることができれば、あなたはアブダクションをトレーニングするスタートラインに立ったことになる。

しかし「疑問を持った」だけでは、アブダクションのトレーニングにはならない。「疑問を持った」後に必要なのは、「法則の当てはめ」と「仮説を生み出す」ことだ。

もし仮に、あなたが職場を見渡してみて「業務量が多いと→仕事は定時に終わらない」という「法則」に気がついたとしよう。すると、アブダクションは次の通りとなる。

起こった現象:仕事が定時に終わらない。

法則の当てはめ:業務量が多いと→仕事は定時に終わらない。

導かれる仮説:よって、仕事が定時に終わらないのは、業務量が多いからだ。

しかし、仕事が定時で終わらないのは「業務量が多いから」だけとは限らない。「その他には?」と推論を巡らせたあなたは、「業務の納期が短ければ→仕事が定時に終わらない」という法則に気がついたとしよう。すると、アブダクションは次の通りとなる。

起こった現象:仕事が定時に終わらない。

法則の当てはめ:業務の納期が短いと→仕事は定時に終わらない。

導かれる仮説:よって、仕事が定時に終わらないのは、業務の納期が短いからだ。

さらに「業務のスピードが遅ければ→仕事が定時に終わらない」という法則に気づくことができれば、

起こった現象:仕事が定時に終わらない。

法則の当てはめ:業務のスピードが遅ければ→仕事は定時に終わらない。

導かれる仮説:よって、仕事が定時に終わらないのは、業務のスピードが遅いからだ。

という仮説を立てることができる。ここまで考えれば、あなたは「仕事が定時に終わらない」という現象に対して、という3つの仮説を立てたことになる。この3つの仮説を「影響の大きさ」「発生頻度の高さ」を基準に検証していけば、「仕事が定時に終わらない」という現象に対する原因を突き止めることができる。

- 業務量が多いからか?

- 業務の納期が短いからか?

- 業務のスピードが遅いからか?

しかし、ここでアブダクションを終わらせてはいけない。仮に「仕事が定時に終わらない」という現象の原因が「業務のスピードが遅い」だったとしよう。ここであなたは「なぜ業務のスピードが遅いのか?」という次の疑問を持たなければならない。

「なぜ?」を追究したあなたは推論を巡らし、やがて「業務遂行能力が乏しければ→業務のスピードが遅くなる」という法則に気づいたとしよう。たとえば、まだ能力に乏しい新人が業務を遂行していたような場合は、業務のスピードが遅くなることはありうる。だとすれば、

起こった現象:業務のスピードが遅い。

法則の当てはめ:業務遂行能力が乏しければ→業務のスピードは遅くなる。

導かれる仮説:よって、業務のスピードが遅いのは、業務遂行能力に乏しい人材が業務に当たっているからだ。

さらに、業務のスピードが遅いのは、業務遂行能力自体は高いが「業務の手戻りが多いから」という可能性もありうる。この場合、アブダクションは次のようになる。

起こった現象:業務のスピードが遅い。

法則の当てはめ:業務の手戻りが多ければ→業務のスピードは遅くなる。

導かれる仮説:よって、業務のスピードが遅いのは、手戻りが多いからだ。

このように「仕事が定時に終わらないのは、業務のスピードが遅いからだ」という結論で推論を止めずに、「業務のスピードが遅いのはなぜか?」を考えることができれば、より問題の真因に近づくことができる。そして、これらを「構造化」したのが図20だ(下図)。

日々の職場の中で起こる問題をここまで考えることができれば、あなたは数多くの「法則」を手にすることができる。今回あなたが手に入れた「法則」は次の通りだ。「仕事が定時に終わらない原因」は、今その職場でしか活かせない固有のものだ。しかし、アブダクションから得られたさまざまな「法則」は、別の機会に別の場所でも応用が可能だ。つまりあなたはアブダクションを通して職場の問題の真因を突き止めただけでなく、「今後に活かせる財産」を手に入れたことになる。

- 「業務量が多ければ仕事は定時に終わらない」という法則

- 「業務の納期が短ければ→仕事は定時に終わらない」という法則

- 「業務のスピードが遅ければ→仕事は定時に終わらない」という法則

- 「業務遂行能力が乏しければ→業務のスピードが遅くなる」という法則

- 「業務の手戻りが多ければ→業務のスピードが遅くなる」という法則

別の機会に、あるいは別の場所で似たような問題が生じたときには、今度はうんうんと頭をひねることなく、これらの「法則」を当てはめることで素早く仮説を導き出すことができるはずだ。 『問題解決力を高める「推論」の技術』 第四章 より 羽田康祐:著 フォレスト出版:刊

図20.「仕事が定時に終わらない」の構造化

(『問題解決力を高める「推論」の技術』 第四章 より抜粋)

それらを「法則」として明らかにして自分のものにすれば、誰でも同じように仕事の早く終わる人になれます。

そのときに役立つツールが「アブダクション」なのですね。

[ad#kiji-shita-1]

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

羽田さんは、人は「自分が考えられる範囲」だけが「自分が見えている世界のすべて」となる。だとすれば「思い込み」や「決めつけ」は、あなたを狭い世界に閉じ込めるのと同じだ

とおっしゃっています。

私たちは、普段、「常識」という枠の中から世の中を眺めています。

推論力を身につけられれば、私たちが見渡せる視野を格段に広げられます。

価値観も多様化し、ますます「正解」がなくなり、複雑化する世界。

推論力は、そんな世の中を生き抜く私たちに必須のツールだといえます。

私たちも、ぜひ、身につけて日々の生活に役立てたいですね。

【書評】『人生100年時代の稼ぎ方』(勝間和代、久保明彦、和田裕美) 【書評】『投資家みたいに生きろ』(藤野英人)